الفيلم المغربي “للا حبي”.. العفة البصرية

جاء فيلم “للا حبي” (1996) للمخرج محمد عبد الرحمان التازي، كجزء ثان لفيلم “البحث عن زوج إمرأتي“، وجاء بعودة نور الدين الصايل ككاتب سيناريوبعد أن كتب سيناريوالفيلمين الأولين للتازي: “إبن السبيل” و”باديس”، والأخير بالإشتراك مع فريدة بن اليزيد. وغاب عن كتابة سيناريو”البحث عن زوج إمرأتي”، الذي كتبته فريدة بن اليزيد.

هذا الإلتقاء بين التازي كمخرج والصايل كسيناريست في الأفلام الثلاثة، يدل على أن بينهما تقاربا كبيرا ـ إن لم يكن تطابقا ـ على الصعيدين الفكري والتذوق الجمالي، وإذا كان التازي قبل أول أفلامه “إبن السبيل” غير معروف في الساحة السينمائية، فأن الصايل كان معروفا كناقد ومقدم برامج سينمائية في التلفزة والإذاعة.

حقق “البحث عن زوج امرأتي” نجاحا منقطع النظير، لم تشهد السينما المغربية مثيلا له حتى الآن. ليس على صعيد المقارنة بينه وبين الأفلام المغربية التي تعرض اليوم فيما يخص الإقبال الجماهيري، وإنما على صعيد القدرة التنافسية على الإقبال الجماهيري مقارنة بينه وبين الأفلام التي تعرض اليوم. ومن البديهي أن يحدو التازي، الطموح والأمل أن يحقق فيلم “للا حبي” نفس الرواج التجاري الذي حققه سابقه وهذا طموح طبيعي، ولم لا أكثر؟ لكن جاءت رياح العرض بما لا تشتهيه سفن التازي.

يكتسب “البحث عن زوج امرأتي”، أهميته التاريخية، في أنه الفيلم المغربي الوحيد الذي استطاع تذويب ذلك الجليد الذي كان جاثما على العلاقة بين الفيلم المغربي والمشاهد. فالخاصية الفنية الأساسية التي يتميز بها، هي عدم الضغط على الشخصيات، وغياب الشخصيات/ الضحايا، أو عدم التضحية بالشخصيات، كما شاهدنا في الفيلمين السابقين: سائق الشاحنة في فيلم “إبن السبيل”، والمعلم وزوجته وبنت البحار في فيلم “باديس”.

من هنا يمكن أن نفهم إنجاز فيلم “للا حبي”، كمحاولة لإستثمار هذه الخاصيات للدفع بهذه العلاقة نحو المزيد من التوطيد. ولا أدل على هذا الإستثمار، من العنوان: للا حبي. هذا الإسم الفاسي الأصيل الذي قد يبدو غريبا حتى عند بعض الفاسيين، ناهيك عن باقي المغاربة. وهو الإسم الذي أشتهر كثيرا عند عرض فيلم “البحث عن زوج إمرأتي”. لكن ذلك الإستثمار، لم يحصل بالقدر المطلوب، لعدة أسباب في نظري. أولا: لأن أداء الممثل البشير السكيرج كان منسجما مع شخصية الحاج بنموسى أكثر من الممثل حميدو بنمسعود. وهذا لا يقلل بتاتا من القدرات الهائلة التي يتمتع بها بنمسعود. وإنما هو مرتبط بالتركيبة النفسية لشخص الممثل نفسه. ثانيا: لأن الفيلم حاول أن يركز ويلتزم بموضوع تعدد الزوجات، لكنه إستسلم لجاذبية موضوع الهجرة إلى أوروبا. حتى أن الفيلم قدم كإهداء للذين يخاطرون بأرواحهم يوميا بالبوغاز.

مند فيلم “البحث عن زوج إمرأتي”، تخلت سينما التازي عن الضغط على الشخصيات، وبدأت تتسم باللطافة، وبالأسلوب السردي الناعم. لكن وعيه بهويته والتزامه بها، يظهر في كل أفلامه، من خلال إبرازه للخصوصيات المغربية. فهو يحرك شخصياته في الفيلم بشكل يثير أحاسيس المشاهد بالإباء والإعتزاز بالإنتماء والهوية.

وإذا ألقينا نظرة تحليلية عامة عن الفيلم، نجد أنه مجرد تمرير الحاج بنموسى خارج بلاده (بلجيكا) للوقوف على مقارنات بين الثقافة المحلية وتلك الأجنبية التي ـ من فرط البذخ الذي تعيشه مجتمعاتها ـ ينظر إليها الكثيرون منا على أنها ذلك البرج العاجي، أو تلك الأنا الأعلى التي لم نصل ولن نصل إليها. وكأن الازدهار والبذخ المادي هو المقياس الوحيد للحضارة. ففيلم “للا حبي” جاء متمردا على هذا القالب الذي تنمط عليه الكثيرون منا.

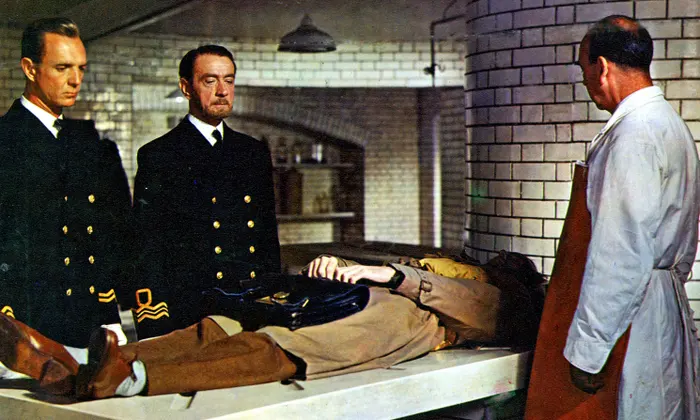

فالمغرب في الفيلم، بلد له قيمته: مشهد زيارة للا حبي والحاج إدريس (يقوم بالدور الطيب العلج) لمركز تدريب المهاجرين على العبور لأوروبا، حيث تظهر المناظر الخلابة، وبذلك يبرز الفيلم تناقض الواقع: مجموعة من المهاجرين يتدربون وسط مناظر خلابة للقيام بالهجرة، إلى أماكن فقط سمعوا عنها أنها جميلة، ولا يعرفون المصير المجهول (التعس) الذي ينتظرهم. ويتأكد هذا في بيت صديق بنموسى، عندما تجد عائلة الفقيد صعوبة في نقل فقيدها إلى المغرب، بسبب ضعف إمكانياتها. وتلجأ إلى التكافل والتآزر في المسجد، للتعاون من أجل حل المشكل وهي العادة التي عرف بها المغاربة.

والشخصية المغربية أيضا لها قيمتهما، عندما وظفها كوسيلة لإدخال الخصوصيات الثقافية المغربية في محك حقيقي مع الثقافة الغربية، بهدف إبراز القيمة الحضارية والإنسانية التي تتميز بها الثقافة المغربية. لإزالة تلك النظرة الدونية للذات. في خطاب سينمائي متوازن لا يميل نحو الإنغلاق والتقوقع الثقافي والتشدد في إبراز ذاتية المخاطب، ولا يميل نحو الانبطاح واسترخاص الذات. بل يذهب إلى أكثر من هذا، عندما يقول بنموسى للشابة البلجيكية، أن اسمها (ماركيز) «مثل نوع من السيجارة عندنا».

الحاج بنموسى رغم أنه متزوج بثلاثة نساء، إلا أنه شخصية متماسكة عفيفة. لا تبدو عليه أية ميول غريزية أو شبقية، يرفض بتقزز واشمئزاز من مرافقه في القطار الذي يعرض عليه الاستمتاع بالأجساد المغرية المعروضة في محلات الدعارة المقننة.

هذا المشهد يشعرنا بحقيقة الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت إليه حرية الفرد وحرية الجسد الذي طالما تشدقت به الحضارة الغربية الحديثة أمامنا في وسائل أعلامها ووسائل التواصل الجماهيري. ويحيلنا إلى آفة ذلك الغلو في الحرية التي أوصلت الجسد الإنساني إلى أسفل السافلين. وعوضا عن تلك الإغراءات الغريزية، يفضل بنموسى التقرب أكثر من مرافقه الآخر (يقوم بالدور الهاشمي بنعمر) الذي يعرض عليه زيارة محترمة، في منزله مع عائلته.

ورغم أن بنموسى يعطي الحرية لجسده ويرقص على أنغام الفلامينكو حينا، ويستمع للموسيقى الكلاسيكية، إلا أنه يستمع للموسيقى المغربية الأصيلة كالطرب الأندلسي والطرب الشعبي الفاسي القديم.

إلا أن صديقه ينوه به كمؤدن للصلاة في المسجد، بل ويثير إعجاب الإمام، ويشيد به وبصوته. وينام مع الشابة البلجيكية لوحدهما في بيتها الذي آوته إليه بعد أن تعرضا معا لإعتداء وحشي من طرف مجموعة غامضة من الشبان، يبدو أنهم عنصريون يرفضون الأجانب، تناوبوا عليه باللكم والركل.

وعندما يستيقظ في بيتها يسألها: أين أنا؟ فتجيبه وهي في ملابس النوم الخفيفة المثيرة: في بيتي. «vous êtes chez moi» وكلمة «vous» معناها بالعربية: أنتم. ويستعملها المخاطِب بالفرنسية، للإفادة بأن بينه وبين المخاطَب حاجز نفسي. وهي إشارة لفظية لذلك الحاجز، الذي وضعه الفيلم بين الجسدين، وهما لوحدهما في بيت واحد. نفس الحاجز نشاهده بين هدى الشابة (تقوم بالدور سامية أقريو) بملابس عصرية ومحاميها في مكتبه لوحدهما (يقوم بالدور محمد الكغاط) بملامحه البشوشة الطلقة وابتسامته الودية. الموحية بشكل يموه المشاهد أن بينهما علاقة جنسية أو حميمية.

يوظف التازي والصايل اختلاء الأجساد، توظيفا عفيفا، وفي نفس الوقت، تمويهيا ذكيا وعميقا، في هذا الفيلم، وفي الفيلمين السابقين: سائق الشاحنة مع المرأة الضائعة، في فيلم “ابن السبيل”. بنت البحار مع الشاب الإسباني قرب البئر في فيلم باديس. هذا التمويه، يحمل للمشاهد خطابا يمكن أن نسميه: خطاب العفة البصرية. وهو خطاب موجه للمشاهد الذي ينتظر من المخرج إمتاعه غريزيا بتلاقي الأجساد: «لا تنتظر مني تلك المشاهد الرخيصة».

رغم أن فيلم “للا حبي” لم يحظى بإقبال جماهيري كبير عند ظهوره عام 1996، ولم تتناوله الكتابات النقدية بما يستحق، لكن هذا القدر الذي أظهره من إلالتزام بهويته وثقافته، لا يمكن إلا أن يجعل منه فيلما موفقا، فهو يعرف ما يريد، ويعرف كيف يصل إليه.