“الإدراك والمُتعة في صورتي السينمائيَّة”.. سعيد شيمي يُحلِّل نفسه

يطرح علينا عنوان هذا الكتاب “الإدراك والمُتعة في صورتي السينمائيَّة” نقاشًا من جهات؛ فنسأل: ما الذي نستفيده من كتاب يتناول التصوير السينمائيّ؟ ثُمَّ نسأل: ما معنى الإدراك وما معنى المُتعة؟ .. كما يطرح أمامنا علاقة الذاتيّ بالموضوعيّ في تكوين الكتاب ونجاحه.

- عن الكتاب والكاتب

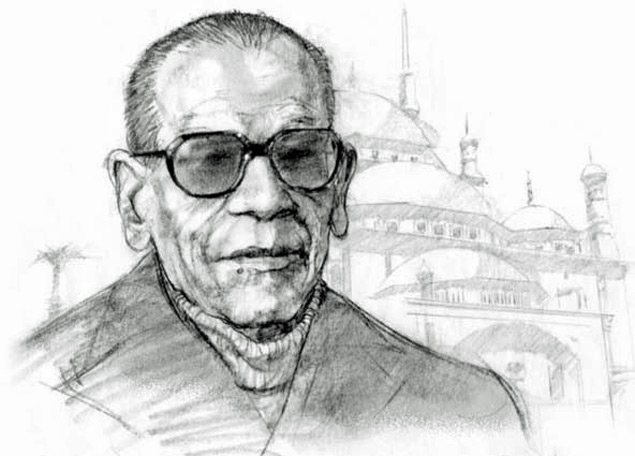

بدايةً؛ صاحب الكتاب هو مُدير التصوير المصريّ “سعيد شيمي”، الذي لمْ يتركْ لنا التعريف عنه. فعرَّف عن نفسه تصويرَه لخمسة وسبعين فيلمًا تسجيليًّا، ومائة وثمانية أفلام روائيَّة طويلة، وخمسة مُسلسلات، وثلاث سهرات. وقد عمِلَ خلالها مع ثلاثة وسبعين مُخرِجًا. كما أنَّه مُؤلِّف بامتياز؛ فله سبعة وعشرون كتابًا يفوق بها -عددًا- الكثيرَ من الكُتَّاب الأصيلِيْنَ. ولا شكَّ أنَّه من أمهر مَن أدار التصوير في السينما العربيَّة، وأنَّه صاحب أفلام تعدُّ من كلاسيكيَّات السينما العربيَّة.

وكتاب “الإدراك والمُتعة في صورتي السينمائيَّة” صادر عن “دار الهالة” في طبعته الأولى 2020. يَقَعَ الكتاب في مائتَيْنِ وعشرينَ صفحةً. استعانَ فيه الكاتب بمائتَيْنِ وإحدى وثمانينَ صورةً مُلوَّنةً للشرح، وعددٍ من الصور الشخصيَّة. والكتاب مُقسَّم إلى مُقدمة، ومدخل، ثمَّ خمسة فصول، يتلوها ختام. غلاف الكتاب مُختار بعناية؛ ففيه صورة تعبِّر عن موضوعات الكتاب من جهة، وشبهها بين التصوير السينمائيّ من جهة والتشكيليّ من جهة أخرى.

يهتمُّ الكاتب في تجربته بتحليل الصورة السينمائيَّة التي أخرجها في أفلامه هو؛ لكنَّه يُقدِّمها من خلال “الموضوع” لا “النموذج الصوريّ”. أقصد أنَّه اختار أنْ يبدأ من الموضوع -مثل دور الضوء في الدراما- ليستدعي نماذج صوريَّةً تعضد ما أراد تحليله، وليس العكس بمنهج الصور النموذجيَّة “المِثاليَّة” التي ينصبُّ عليها الشرح وينطلق منها. ورغم أنَّ الكتاب يتأرجح بين قِيَم الدراسة والدرس والتدريس وبين الحديث الحُرّ إلا أنَّ منهجه واضح هو الوصفيّ التحليليّ.

استغلَّ الكاتب سؤال صحفيَّة شابة عن سبب عدم وجود معارض للصور الفوتوغرافيَّة الخاصَّة به؛ ليكون مرتكزًا لحديثه عن العلاقة الوطيدة بين ما هو فوتوغرافيّ -صورة ثابتة- وما هو سينماتوغرافيّ -صور مُتحرِّكة مُتتالية-. ويرى أنَّ أعماله قد تضمَّنت قِيَم الثابت مع عنصر الحركة السينمائيّ.

ويُوجِّه الكاتب كتابه للعاملين في السينما وتصويرها، وكذا هواة السينما وعُشَّاقها. ويخصُّ بكتابه الشبابَ الذين يريدون أنْ يستفيدوا من علمه وعمله وتاريخه، والذين طالبوه بالمزيد عن التصوير السينمائيّ. وهنا تقابلنا عقبة وضعها الكاتب أمام نفسه؛ وهي أنْ يكون مفهومًا للكافَّة. لكنَّ الصفحات التي تلَتْ تُؤكِّد أنَّه نجح في تعدِّي هذه العقبة، وحاز على اهتمام المُحترف، كما لمْ يفقد العاشق لفنّ الصورة السينمائيَّة.

- الإجابة عن الأسئلة

أمَّا عن الأسئلة التي أرى أنَّ العنوان قد طرحها في عقل المُطالِع له، فنبدأ بسؤال الجدوى والفائدة. ولعلَّ الكتاب يطرح بُعدًا مُغايرًا للقارئ العامّ؛ فإنَّ هذا القارئ الكريم لا يعرف عن السينما إلا أنَّها قصَّة مَحكيَّة، لذا ينصبُّ اهتمامه الغالب على “القصَّة” وعلى “الحوار” الذي يُطلِعُه على المزيد من خباياها. وهُنا نسأل: هل هذه هي السينما؟ وهل المقصود من فنّ السينما حكاية القصص؟

بالقطع لا -أقصد على سبيل الحصر-؛ وهذا ما سيُفيد الكتابُ قارئه فيه، ليُعرِّفه الكثير من “معاني الصورة”، و”جماليَّات الصورة”، و”تشكيليَّة الصورة”. ليُبعد هذا القارئ عن التفكير الذي يبدو سطحيًّا مُجتزِئًا ومُجتزَءًا، مُقتصرًا على “معاني القصَّة” و”جماليَّة القصَّة” و”عِبرة القصَّة”. ليُطلعه على جانب سيخرج منه أعمقَ فهمًا وأدقَّ نظرًا لما يشاهده في السينما، ويضع يده على مكامن الجمال وسرَّ صناعته. وما أشبه الموقف هُنا بدورس البلاغة في اللغة العربيَّة التي تفسِّر لك لِمَ رأيتَ التعبير جميلًا ودقيقًا، بل لِمَ كان مُعبِّرًا بدايةً، ولِمَ اختار الشاعر هذا وترك ذاك.

أمَّا عن معني الإدراك والمُتعة؛ فقد قصد الكاتب بالإدراك توفُّر المعرفة العلميَّة والعمليَّة بأدوات التصوير السينمائيّ، الذي يُوصِل بدوره إلى صناعة هذه الصورة. وقصد بالمُتعة الوصول إلى حدّ المُتعة الفنيَّة في هذه الصناعة، أو من أثر صناعته وإخراجه للصورة التي يريد بدقَّة. أمَّا عنَّا نحن القارئين؛ فمن الممكن أنْ نخرج عن هذا المنظور الشخصيّ الضيِّق الخاصّ بالكاتب إلى منظور أكبر يشملنا. فننظر إلى “الإدراك” على أنَّه المعرفة التي تحصَّلت لدينا عن إدارة التصوير في العمل السينمائيّ، وصفات الصورة السينمائيَّة ومُكوِّناتها، وننظر إلى “المُتعة” بهذه التقنيات والفنيَّات التي من الممكن أن نصفها بالبلاغيَّة -التي هي أقرب لنا وهي صادقة ومُطابقة للمعنى- التي تتعدَّى حدَّ “التعبير السينمائيّ العاديّ” وصولًا إلى “التعبير السينمائيّ الجماليّ” أو “التعبير السينمائيّ المُنتج للمعاني”.

أمَّا عن سؤال الذاتيّ والموضوعيّ؛ فإنَّ الكتاب يطرح هذه الجدليَّة بشدَّة، فموضوع الكتاب هو أعمال الكاتب نفسه. أيْ أنَّنا أمام شخص يُحلِّل نفسَه بنفسِهِ. وما يُصعِّب -أو يُصعِّد- من هذه الجدليَّة هو أنَّه يعرض هذه الأعمال على أنَّها نموذج أيْ مِثال. ولعلَّ مثل هذه الأعمال تفرض شعورًا بعدم الارتياح أو شعور المشي على الأشواك عند الكاتب نفسه، وعند نُظرائه وأبناء مِهنته من القارئين، وعند عموم القرَّاء. فالكاتب يكون فيها ماشيًا على الحبل حتى لا يقع -أو يُوقِع بالتعبير الدقيق- الجهة الأخرى التي تقرأ في وهم تعظيم الذات. وكثيرًا ما زلَّ كُتَّاب في هذا الامتحان.

ويرى صاحبُ هذه السطور أنَّ الكاتب لمْ يسعَ إلى تعظيم نفسه، ولمْ يعمد إلى تجميل غير الجميل. وإنْ بدتْ بعض اللقطات التي حلَّلها واضحًا فيها عدمُ قصديَّة ما يطرحه من معانٍ، إلا أنَّها نادرة في الحقيقة وغير مُؤثِّرة. وفي الحقّ أنَّ الرجل لا يحتاج إلى اللجوء إلى هذه الرؤية الأُحاديَّة المنحرفة نحو “النفس” أو “الذاتيّ” مُبتعدةً عن “الحقّ” أو “طبيعة الموضوعيّ”؛ لأنَّه حقًّا من أمهر من عبَّر بالكاميرا دون حاجة للادعاء. بل إنَّه اعترف في مواضع أنَّه أساء التقدير، أو أنَّه قصد شيئًا فنتج شيءٌ آخر من وراء القصد. ويجب التنبيه على أنَّ توحيد الذاتيّ والموضوعيّ -الكاتب يدرس نفسه- له آثارٌ منهجيَّة سطحيَّة وعميقة، لا مجال لإيرادها هُنا لأنَّها ستسحب السياق إلى مستوى من الحديث في المنهج عميق جدًّا.

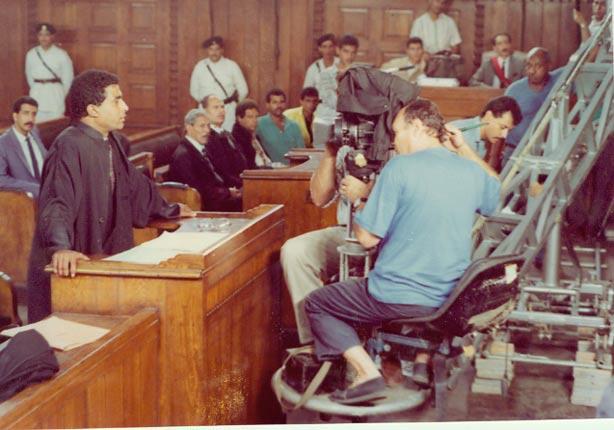

ويبدو أنَّ مسألة عُمق وثقَل العمل الفنيّ كانت تلحُّ على الكاتب في مشواره؛ فها هو يحاول التأكيد مرَّاتٍ على أنَّه استطاع صناعة “فنّ” من أفلام تِجاريَّة محضة، بل يؤكِّد على أنَّ صناعة الأفلام صناعة تستهدف الربح في الأوَّل والأخير. وقد لا يُصدِّق القارئ أنَّ صانع صورة أفلام عظيمة مثل: “البريء” 1986 و”كتيبة الإعدام” 1989 هو نفسه الذي صنع أفلامًا أخرى لا تذكر ولنْ تذكر على أيّ مستوى. لكنَّها الدنيا وتوازُناتها.

- مَن هو مدير التصوير؟

ولعلَّ القارئ الكريم لا يعلم -كما لمْ يكُن أحدٌ يعلم شيئًا- ما هي مهنة مدير التصوير؟ .. لقب “مدير التصوير” هو نفسه لقب “مُخرِج الصورة” في الأفلام الأجنبيَّة (Director Of Photography) الذي يُختصر إلى (DOP). وهو الرجل الثاني أثناء التنفيذ بعد المُخرِج، وقد يكون صاحب السطوة العُظمى في عمليَّة التصوير، حتى ينصرف بعضُ الهمّ عند بعض المُخرجين أنْ يُثبتوا أنفسهم أمام هذا الكادر؛ حتى لا يبتلعهم -والعكس قد يحدث أيضًا-.

ونستطيع أنْ نُفرِّق بينهما -على عَجَل- فنقول: المُخرِج هو المسئول عن المعاني المُصدَّرة عن طريق الصورة، ومدير التصوير هو المسئول عن صناعة -أو المُساعدة- هذه المعاني من خلال معرفته بتقنيات وفنيَّات التصوير العامَّة والخاصَّة، ومن خلال الإخراج الفعليّ -أو الإجرائيّ الحقيقيّ- لهذه الصورة الخارجة، التي يُراد لها أنْ تكون تعبيرًا فنيًّا.

أمَّا الكاتب فأورد تعريفًا قياسيًّا لمدير التصوير، ثمَّ لخَّصَ مهامَّه في ثلاثة أقسام: العمل التنظيميّ (يقصد بين كامل منظومة العمل أثناء التصوير)، والحِرفة (في مُمارسة ومُباشرة عمله التصويريّ من الألف حتى الياء)، والإبداع الفنيّ (ويقصد به الجانب الجماليّ الذي عبَّر عنه بكلمة الاستاطيقا، وصناعة الجوّ العامّ والهيئة للصورة الفيلميَّة). وقد يتولَّى هذا المديرُ عمليَّة التصوير بنفسه -كما يُفضِّل الكاتب أنْ يفعل-، وقد يتولَّى عنه في الغالب مُصوِّر ويجلس هو بجانب المُخرج ليُراقب الصورة الخارجة من خلال جهاز الرصد (شاشة المونيتور). ولعلَّ من المهارة الكتابيَّة عدمُ إغفال الكاتب التعريف بالمِهنة؛ التي قد يجهلها القارئ العاديّ بطبيعة الحال.

- مدير التصوير وضوؤُه الساحر

في أجمل وألمع فصول الكتاب يُطالعنا الكاتب برؤيته للضوء؛ لا على أنَّه موجات تنبع من مصدر، بل بكونه كائنًا حيًّا يُعين فنَّان الصورة المُتحرِّكة ليرسم كامل لوحته النابضة بالحياة أمامنا. ويرتحل الكاتب معنا في فصله الطويل ليكشف لقارئه كيف يمكن لهذا الضوء أنْ يُغيِّر كلَّ شيء في الصورة. مُنطلقًا من دوره البدائيّ “الإنارة” إلى دوره الفنيّ “الاستنارة”. كيف أنَّ الضوء هو رُوح التصوير، وأنَّ التعامُل معه يقتضي فنًّا ورؤيةً ومعرفةً وخِبرةً طويلةً وتغذيةً بصريَّةً مُستمرِّة من الأفلام وكافَّة الأعمال التشكيليَّة والفنون البصريَّة.

ويُخبرنا أنَّ للضوء ثلاثة مستويات أو مفاتيح: العالي، والمتوسط “العاديّ كما في الواقع الطبيعيّ”، والمُنخفض. وكيف يسحب فنَّانُ الصورة فرشاته ويغمسها في الضوء ليصنع من الصورة المُجرَّدة كافَّة إيحاءات الدراما. ويذهب مُتقدِّمًا في الشرح ليُفرِّق بين “الإيهام بطبيعة الضوء” وبين “الضوء الطبيعيّ من مصدره” ليجمع بين قارئه العاميّ والآخر المُصوِّر. ويحدِّثك عن فوائد الحِدَّة في الضوء، وتأثير الظلال في التعبير، وعن إضاءة الحوافّ. مُغلِّفًا هذا جميعَه بصور شديدة التعبير عمَّا يُنظِّر له في سطوره.

- تلك الشمس الصديقة، وذلك الأزرق العظيم

وفي فصل قصير ثانٍ أعطانا الكثير من خلفيَّة التصوير التي تخفى على القارئ؛ والتي تتمحور في علاقة التصوير بعلم الجغرافيا وعلم الطقس. وكيف أنَّ التصوير يقتضي تلك المعرفة عن البلد الذي ستصوِّر به. كما تناول مُشكلات التعامُل مع الشمس، وبعض الحِيَل المُستخدمة معها، وكذا عمليَّة صناعة نهار أو صناعة ليل أثناء التصوير. وبعض المواقف التي تعرَّض لها في ذلك كلِّه مع التمثيل باللقطات والصور.

وفي ثالثٍ تناول تقنية “الأزرق العظيم” وهو إظهار عمليَّة التصوير التي تمَّتْ نهارًا على أنَّها مُصوَّرة ليلًا. وذكرياته معها وهو طفل أثناء المشاهدة، والمرَّات الثلاث التي استخدمها فيها. وكيف قابل مُشكلة تصوير فيلم “الطريق إلى إيلات” 1994، الذي يدور في عُمق البحر. ولعلَّ الفصلَيْنِ الثاني والثالث يدخلان في التخصُّص أكثر من دخولهما في حيِّز المعرفة العامَّة.

- ويلات التصوير في الشوارع

وفي هذا الفصل الرابع يعود الحديث إلى حيِّز العموم، بل فلنقُلْ يعود “سعيد شيمي” ورُوح الكاتب مرَّةً أخرى في مُشاركة فعَّالة مع القارئ. ليُحدِّثنا عن التصوير في الشوارع ومُشكلاته، ويمتدُّ حديث الذكريات المُمتع الذي يُسارعنا به. وهنا نتوقف لننوِّه على دوره الشخصيّ في إشاعة التصوير في الشارع، وفي الأماكن الحقيقيَّة للوقائع. بالاتفاق مع مُخرجي جيله الذين فضَّلوا هذا المُمارسة الواقعيَّة في السينما.

ويُحدِّثنا عن حلوله الشخصيَّة وتدبيراته وخُططه في إنجاح عمليَّة التصوير في الشارع، ومنها موقف طريف في فيلم “أربعة في مُهمَّة رسميَّة” 1987 مع الممثل الراحل “أحمد زكي” الذي يسحب وراءه حمارًا وقردًا ومعزةً في الشارع العموميّ الحقيقيّ. وهنا يلحظ الكاتب هذا السلوك المصريّ في التجمهُر أمام الكاميرا وتعطيل سير العمل، هذا السلوك الذي يُرجعه إلى الثقافة العُموميَّة. تلك الحال التي لا يُقابلها في الغرب؛ حيث يتركون المُصوِّر دون تدخُّل منهم. ولا أظنُّ أنَّ الكاتب مُحقٌّ في تصوُّره هذا؛ فالناس في الغرب لنْ يلقوا لك بالًا حتى إنْ متَّ أمامهم -ليس الجميع بالقطع-، وبالحديث عن الأفلام هناك عشرات الأفلام الغربيَّة الواقعيَّة التي رصدتْ هذا السلوك.

بالعموم يعود ليروي لنا موقفًا طريفًا أثناء حديثه عن المَركبات وما يختصُّ بالتصوير فيها. سأتركه يرويه بكلماته؛ مثالًا على حُلوله التي ملأ بها الكتاب، وعلى أسلوبه الشخصيّ أيضًا. ناقلًا من صـ 139: “والآنَ رُبَّما يكون من الطريف كيف تصرفتُ في مُعضلة فنيَّة سبَّبَها الإنتاج في فيلم (الطريق إلى إيلات) صور (191،190). كما هو معروف أنَّ من ناحية الإنتاج أنَّ كلَّ ما يمكن تصويره في مصر يتمُّ، ولا يبقى إلا ما سيتمُّ تصويره في الخارج لضغط النفقات. ولذلك تمَّ تحريك (ولعلَّه يقصد تصوير) الأتوبيس الذي يحمل الضفادع البشريَّة في أحداث الفيلم ليلًا في الصحراء الأُردنيَّة هُنا في مصر. خاصَّةً أنَّ معالم الأتوبيس وَعَدَنا (كُتبتْ خطأً: وعندنا) الإنتاجُ أنَّها ستكون تمامًا مثل ما تمَّ تصويره وتوفيره في الأردن. ولكنْ للأسف لمْ يحدثْ ذلك، وفُوجِئنا بأتوبيس آخر في الألوان والموديل وكلّ شيء.

انهارتْ إنعام محمد عليّ (مُخرِجة الفيلم، والإضافة مِنِّي)، وأخذتْ تبكي. ولكنِّي طيَّبتُ خاطرَها، وقلت لها الأمر يمكن معالجتُه تقنيًّا؛ فماذا فعلتُ! وكانت الأحداث ليلًا، ويتسرَّب رجال الضفادع ويركبون الأتوبيس حتى آخرِهم قائدِهم نبيل الحلفاوي. كان عليّ أنْ أصنع نوعًا من الإضاءة الغامضة المُعتِمة للمكان؛ بحيث الحركة فيه مع كلّ الأفراد تكون مُتجانسةً. حتى نصل إلى الساحة التي بها الأتوبيس. فأجد الأتوبيس مُضاءً من الداخل فقط، ولكنْ ما أعلمه جيدًا أنَّه أتوبيس بأنواره وهيكله، ومرَّتْ الأزمة. وهكذا يمكن لمدير التصوير أنْ يتصرَّف في أشياء كثيرة جدًّا لمصلحة الفيلم والعمل والدراما ببساطة”.

- الصورة وتكوينها، والبصر وجماليَّاته

وفي آخر الفصول يُحدِّثنا عن صنعة التكوين الصوريّ بين الصورة الفوتوغرافيَّة والصورة السينمائيَّة؛ التي يرى أنَّ لها تكوينًا في لقطة البدء ولقطة النهاية من كلّ مشهد، وما بينهما يتحرَّك. ويُحدِّثنا عن المُخرجَيْنِ “عاطف الطيب” و”محمد خان” اللذيْنِ أشادا بدوره في صناعة التكوين المُتوافق بينه وبين كلٍّ منهما. ثمَّ عن دور الاتزان في الصورة، وكيفيَّة الإيهام بالعُمق أو البُعد الثالث (لأنَّ الصورة لها بُعدانِ فقط ينقصها العُمق، الذي يتحقَّق في الواقع لا في الصورة. بخلاف الأفلام المُجسَّمة) من خلال الحركة، والتكوين الابتدائيّ للقطة، والضوء. وتقسيم الكادر الكلاسيكيّ، وتأثير التحرُّك والتردُّد على اللقطة ومعناه. وكيفيَّة التحكُّم في إيقاع الصورة، وغيرها من الفنيَّات في الإخراج الصوريّ. وكذا في جماليَّات الصورة من العدسات واستخدامات كلٍّ منها، وضرورة معرفة ذلك. وجميع ما قاله أشفعه بالصور الشارِحة.

إنَّ ما ميَّز كتاب “الإدراك والمُتعة في صورتي السينمائيَّة” هو ما قد يبدو صعوبةً في نظر البعض؛ أنَّنا هُنا أمام رُوح حيَّة تتناول نفسها، لا أمام درس في التصوير. ولعلَّنا ندرك بعض الفارق إذا حوَّلنا العنوان إلى عنوان مُحايد علميّ محض “الإدراك والمُتعة في الصورة السينمائيَّة”. وهذا الاختبار الأعظم، وكذا السِّناد الأعظم الذي اتكأَ عليه الكاتب وأقام بنيانه.