ملاحظات نقدية على كتاب “سفير أمريكا بالألوان الطبيعية”

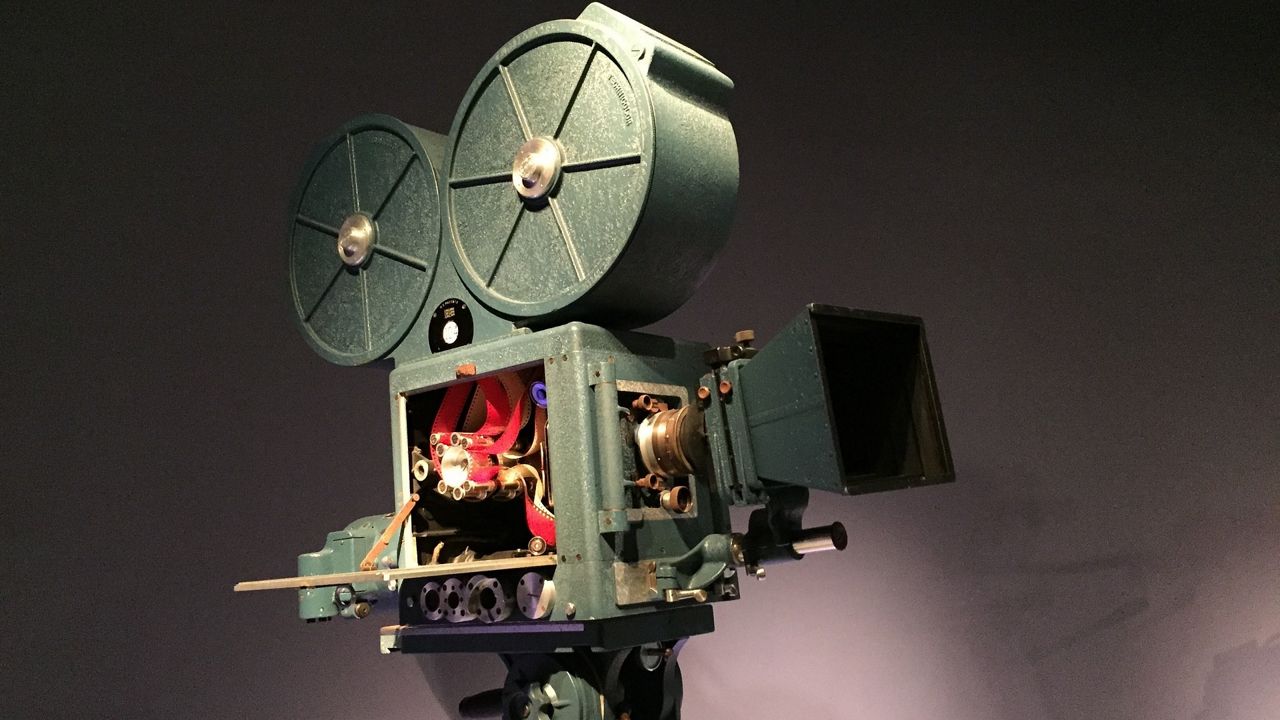

لقطة من فيلم "سفر الؤية الآن" لكوبزلا

لقطة من فيلم "سفر الؤية الآن" لكوبزلا

أمير العمري

هناك بعض الكتب سعيدة الحظ، أكثر حظا من غيرها. والسبب أنها تحظى باهتمام ورواج وترويج وإعادة طباعة في حين يذهب غيرها من الكتب الرصينة الموثقة البحثية الدراسية، إلى مجاهل التاريخ، ودون أن تلقى أدنى اهتمام من وسائل الإعلام.

وهذه الأجهزة الإعلامية (أو التضليلية) تميل عادة إلى تبني نظرية المؤامرة.. والهتاف ضد الإمبريالية طوال النهار، في حين ترقد بلادها في فراش واحد مع الإمبريالية في الليل، تنال منها القروض والمنح والمساعدات والدعم المالي والسياسي كلما أمكن، ولو بالتغاضي عن “الكرامة الوطنية”!

من هذه الكتب السعيدة الحظ التي بولغ كثيرا في تقدير قيمتها وأهميتها، كتاب “سفير أمريكا بالألوان الطبيعية” لمؤلفه المخرج والمصور الراحل، عبد القادر التلمساني. فقد أعيدت طباعة هذا الكتاب أكثر من مرة، وطرحته مؤسسة النشر الحكومية في مصر بسعر زهيد، إلى أن أصبح- بكل أسف- “مرجعا” لدى كثير ممن يفكرون في السينما وقضاياها، وقد كتب عنه الذين كتبوا وما أكثرهم، عشرات المقالات الصحفية التي تشيد وتمتدح وتروج له، باعتباره كنزا ثقافيا فذا استفادت منه أجيال من النقاد الذين تربوا على الكثير من الأفكار المعلبة الساذجة.

صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في عام 1957 ضمن المواد الدعائية الرسمية في زمن الرئيس جمال عبد الناصر، أي بعد حرب السويس في 1956، وكان نتاجا للميل “اليساري” الطبيعي لدى البعض، للهجوم على أمريكا والدفاع عن الاتحاد السوفيتي وكان الكتاب قد كتب قبل المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي الذي كشف خلاله خروتشوف جرائم ستالين، وإن كنت أشك كثيرا في أنه هذا كان سيغير شيئا من مضمون الكتاب.

وقد أعيدت طباعة الكتاب وصدر عام 2012 في سلسلة مكتبة الأسرة وهي سلسلة شعبية رخيصة الثمن، كانت تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. والمؤسف أن مؤسسة رسمية كبيرة مثل هذه الهيئة، عندما كانت تعيد نشر أعداد كبيرة من كتب سبق نشرها- أحيانا دون استئذان أصحابها- لم تكن تشير إلى أنها تصدر “طبعة ثانية” أو تكتب مكان وتاريخ صدور الطبعة الأولى، خلافا لكل أعراف النشر المعروفة في العالم، وهي محنة بالطبع.

أما مضمون الكتاب فخلاصته أن السينما في الولايات المتحدة، خصوصا في هوليوود، هي عبارة عن سلسلة ممتدة متواصلة من المؤامرات ضد شعوب العالم، وأن هدفها الوحيد هو خدمة السياسة الأمريكية، والترويج لأمريكا وانتصاراتها، وتصوير البطل الأمريكي الخارق الذي ينتصر بضربة واحدة على آلاف الصينيين (المتوحشين).. وغير ذلك.

والكتاب كله يتصف بالسذاجة المفرطة، والروح الدعائية الفجة، وكثيرا ما ينحرف خارج موضوعه ويستطرد في سرد أحداث سياسية بعد أن يلوي عنقها ويفرغها من محتواها ومعناها الحقيقيين، ويطوعها لخدمة الهدف من الكتاب، وكله مكتوب بأسلوب المؤلف الذي يخاطب القارئ مباشرة على غرار الخطاب الإذاعي.. كما يمتلئ كثيرا بالمبالغات والتضخيم والتهويل، مع التأكيد المستمر على التمسك بقيم الوطنية وحب الوطن.. الخ

إنه يكتب مثلا: “هناك 120000 نسخة من الأفلام الأمريكية تطوف العالم كله يوميا لتقنع الجماهير الشعبية في كل مكان بوجهة نظر الولايات المتحدة للأشياء وللسياسة الداخلية فيها، وللسياسة الخارجية التي تختطها وتريد إملاءها علينا”.

ثم يعود ليكتب: “وجميع هؤلاء السفراء يمثلونها التمثيل الكافي لإقناع الرأي العام العالمي- وسيادتك إن كنت لا تدري- بوجهات النظر الأمريكية في الصناعة والحب والاقتصاد والشعر والتجارة والغزل والصين الشعبية والرقص وروسيا السوفيتية والموسيقى وتطويق الشرق العربي بأحزمة من الأحلاف العسكرية والقواعد الحربية والمعونات الاقتصادية المشروطة.. ومليء الفراغ”.

وهو يرى أن “الرأسمالية كموضوع لقصص الأفلام تكاد تكون، بشكل أو بآخر، القاسم المشترك الأعظم في إنتاج هوليوود، وهي وجهة النظر السائدة في تناول كل المواضيع تقريبا”.

وبعيدا عن ركاكة الأسلوب، فهذا التهويل والتضخيم والتعميم من السمات الثابتة في الكتاب، ويمكنك أن تفتح أي صفحة من صفحاته، لتكتشف أنه دائم الحديث عن “المؤامرة”، و”سلاح الدعاية والترويج”، والتآمر على مصر وغير مصر، مع الحديث المطول عن “الطبقة العاملة” و”الاشتراكية” والدفاع عن الاتحاد السوفيتي والصين، وكيف تروج الأفلام لـ”الرأسمالية الشعبية” التي يعتبرها “آخر نمرة” أو آخر “اختراع” أمريكاني، وأن “الطبقة العاملة في الولايات المتحدة مازالت مستعملة بالطريقة نفسها التي كانت تستعمل بها من قبل، وأن الدعاية الرأسمالية للدولار هي التي جعلتهم يجددون في الأسلوب ويطلقون عليها لقب “شعبية” لتزداد جاذبيتها.. جاذبية اسمها”!

وفي فصل بعنوان “الدعارة بتذاكر” يسهب كثيرا في الحديث عن تاريخ الدعارة كنشاط بشري، ثم يتهم السينما الأمريكية بالترويج للدعارة في أفلامها عن طريق إبراز “الجاذبية الجنسية” للممثلات النجوم، مثلما فعلت مع “جريتا جاربو”، وماي ويست، ومارلين مونرو، واستر وليامز.. وغيرهن.

والمشكلة أن مثل هذه الأفكار “اليسارية” الطفولية التي كان يمكن أن تكون مقبولة في الخمسينيات مع تحفظات كثيرة بالطبع على المنهج، ليس من الممكن أن تكون مقبولة اليوم بعد أن أصبح واضحا أن السينما، بل وتركيبة المجتمع الأمريكي نفسه من الداخل ليست على مستوى واحد، بل هناك الكثير من التناقضات والاختلافات داخل البنية السياسية والاجتماعية، يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند الحديث عن أمريكا، فإذا كان في أمريكا شخص مثل دونالد ترامب بتبنى فكر أقرب ما سيكون إلى الفكر الفاشي، ففي أمريكا أيضا مفكر مثل تعوم شومسكي، يكتب ويصدر الكتب التي تقدم تحليلا عمليا رصينا للسياسة الأمريكية وللمؤسسة السياسية الأمريكية من نظرة نقدية.

أما السينما الأمريكية فقد قدمت للعالم عددا كبيرا من الروائع والكلاسيكيات الخالدة، كما أن هوليوود ليست مصنعا للأفلام يعمل تحت إمرة وزارة الدفاع والمخابرات المركزية الأمريكية. صحيح إن هناك “بعض” الأفلام التي قد تحصل على دعم من هذه الأجهزة مقابل تجنب طرح صور معينة، لكن بشكل عام، لا تخضع صناعة السينما للتوجيهات الرسمية والتحكم المركزي من واشنطن، كما يتصور التلمساني ويصور لقراء كتابه. فهذه الحالة تنطبق أساسا على السينما في البلدان “الشمولية” التي يحكمها حزب واحد ويسيطر تماما على الإنتاج السينمائي، كما كان الأمر في المرحلة “الستالينية” وقت أن كتب التلمساني كتابه، كما تحكم أيضا صناعة السينما والإعلام عموما في الديكتاتوريات المحكومة بنظام الرجل الواحد!

كان التلمساني من المنتمين لليسار المصري التقليدي- الستاليني، الذي كان يعتقد أن كل ما يأتي من أمريكا هو شر، وان كل شيء هناك موظف لخدمة “الرأسمالية الاحتكارية” والسيطرة الإمبريالية على العالم، وأن السينما هي مجرد جهاز للدعاية والترويج. في حين أن هوليوود تحديدا (ناهيك عن نيويورك) قدمت للعالم عددا من أفضل الأفلام التي وجهت نقدا شديدا لـ “المؤسسة” السلطوية الأمريكية، سواء خلال خرب فيتنام أو بعدها بل وحتى يومنا هذا. ويمكنني سرد قائمة من عشرات الأفلام بل مئات.

لا أرى أي فائدة من إعادة طبع مثل هذا الكتاب بعد كل ما شاهدناه من الأفلام الأمريكية التي تناقش بكل جرأة مختلف نواحي الحياة الأمريكية، وتوجه نقدا شديدا للسياسات الأمريكية أو للتركيبة الاجتماعية التي أفرزت الجريمة والعنف، وتواجه النظام القائم بكل شجاعة، من خلال أساليب فنية متقدمة، وبعضها ببحر في عوالم أبعد كثيرا من مجرد النقد السياسي المباشر، وتصل أحيانا إلى مستوى الشعر. فالضرر الناتج عن تكريس المفاهيم المغلوطة التي يتبناها مؤلف الكتاب في مرحلة الصدام بين مصر وأمريكا في الخمسينيات والستينيات، لم تعد مقنعة اليوم.

ألم تكن السينما الأمريكية هي التي قدمت شارلي شابلن الذي كتب التلمساني عنه كتابا آخر (عزيزي شارلي)، بكل ما وجهه في تلك الأفلام من نقد وسخرية من الرأسمالية الأمريكية واستغلال العمال (في أوائل القرن العشرين) متعاطفا مع البؤساء والبسطاء من الناس؟ صحيح أن شابلن تعرض لضغوط أجبرته على مغادرة أمريكا في سياق الهجمة المكارثية اللعينة (في ذروة الحرب الباردة) لكن هذه الهجمة لم تستمر طويلا لحسن الحظ، وعاد شابلن فحصل على أعلى مستوى من التكريم من مؤسسة الأوسكار في قلعة هوليوود نفسها!

المشكلة الأساسية أن مثل هذه الكتابات السطحية الخطابية التي تميل إلى الإدانة والشجب بدلا من التحليل الرصين، مازالت تؤثر في الكثير من أبناء الأجيال الجديدة، التي تجدها مادة “سهلة” لإدانة أمريكا، انطلاقا من الغضب الشديد إزاء السياسة الأمريكية الاستعمارية المتواطئة مع الصهيونية السياسية في إسرائيل. لذلك يتم باستمرار، الخلط بين واشنطن وهوليوود، وبين القرار السياسي والفيلم السينمائي، وبين صانع القرار في الكونجرس والبيت الأبيض، وشركات الإنتاج السينمائي في هوليوود وخارج هوليوود، من خلال تعميم فج، وبيانات إنشائية وخطابات مباشرة لا صلة لها بالنقد السينمائي العلمي التحليلي المنهجي الذي يقوم على استقراء الحقائق.

من السهل كثيرا أن تتهم جميع الأفلام التي تخرج من الولايات المتحدة بالضلوع في مؤامرة قديمة تهدف إلى السيطرة على العالم، و”إخضاع الشعوب”. لكن من الصعب كثيرا أن تتوقف وتحلل وتتعمق في فهم طبيعة النظام السياسي والنظام السينمائي، وتحلل أعمال المخرجين من داخلها.

في رأيي- كباحث وناقد ومؤرخ، أعمل منذ نحو خمسين سنة في هذا المجال- أن السينما الأمريكية هي أهم السينمات في العالم، بتياراتها ومخرجيها.. وبقدرتها المستمرة على تطوير نفسها.

ومن المفارقات الكثيرة التي كثيرا ما أتوقف أمامها في دهشة، أن هناك الآلاف، بل عشرات الآلاف، من هواة الكتابة عن السينما، لا يتوقفون لحظة عن النيل بكل قسوة وشراسة من السينما الأمريكية والفيلم الأمريكي، رغم أنهم في الوقت نفسه، يهيمون حبا وعشقا بأفلام مخرجين أمريكيين من أمثال: شارلي شابلن، بستر كيتون، إرنست لوبيتش، جون فورد، ستانلي كرامر، سيدني بولاك، آرثر بن، ستانلي كوبريك، آرثر بن، سام باكنباه، روبرت التمان، كلينت إيستوود، بريان دي بالما، مارتن سكورسيزي، كوينيتن تارانتينو، ستيفن سبيلبرج، كريستوفر نولان، وودي آلن، الأخوان كوين، تيرانس ماليك، روبرت التمان، ديفيد فيشنر، ريتشارد لينكلاتر، مايكل مان، .. وغيرهم.

هناك كثيرون لا يفوتون أي فرصة لصب اللعنات على “السينما الأمريكية و”سينما هوليوود”، فهي في نظرهم، سينما “إمبريالية”، “عنصرية”، ظهرت نتيجة مؤامرة يهودية صهيونية لإخضاع الشعوب وتشويه الثقافات والتآمر مع الجيش الأمريكي والمخابرات الأمريكية على ضرب الشعوب العربية بالذات، وتشويه العرب والمسلمين، وفي أفضل الأحوال، سينما تقليدية، تقوم على القصة الفارغة المسلية وعناصر الإبهار والمبالغات والصنعة، وليست مثل السينما الأوروبية، سينما الثقافة والفن والفكر.. إلخ.

ويشعر هؤلاء الوطنيون، القوميون، العروبيون، اليساريون، الإسلاميون، بسعادة غامرة وهم يسوقون مثل هذه الآراء. فقد كفلت لهم أن يصبحوا “مناضلين!

وكلها بالطبع آراء عامة تسيطر على الذهنية العربية نتيجة تراكم ثقافي رسخته بعض المفاهيم والأفكار القومية واليسارية التي نتجت عن نزق وجهل وتسييس مخل. ومن ضمن هذه الأفكار ما ورد في هذا الكتاب. ومنها ما يصل أيضا إلى حد اتهام السينما الأمريكية بالترويج للماسونية!

وأنا أرجو فقط أن يقف هؤلاء ولو مرة واحدة مع أنفسهم ويجيبوا عن سؤال واحد هو: لماذا نجحت السينما الأمريكية التي يصفونها بكل هذه الصفات اللعينة، في خلق مدارس سينمائية متقدمة، وقدمت آلاف الأفلام التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور في العالم، وأنا لا أقصد أفلام المغامرات السطحية المعروفة والقصص الاستهلاكية الترفيهية، بل الأفلام الفنية التي تحمل فكرا رفيعا؟

كيف نجحت دائما في تطوير نفسها وتقديم نماذج متقدمة من الأفلام التي تتميز، ليس فقط بإتقان الصنعة أو بالإبهار، بل بالتعبير عن رؤى ذهنية وفلسفية على أرقى مستوى، بل وكيف خرجت من هوليوود نفسها، عشرات الأفلام الشجاعة التي تدين “المؤسسة”، وتوجه لها نقدا لاذعا ساخرا، من خلال أساليب فنية بديعة؟

كيف خرج من معطف السينما الأمريكية عبر عشرات السنين، كل هذه الأجيال من المخرجين العباقرة المبدعين، بل والممثلين وكتاب السيناريو والمصورين.. الخ؟ وكيف استطاعت السينما الأمريكية جذب واستيعاب عددا كبيرا من المخرجين الأوروبيين والآسيويين والمكسيكيين والألمان والبريطانيين، والاستفادة من مساهماتهم في دعم الفيلم الأمريكي وتطويره باستمرار، وهل بعد هذا كله يكون مقبولا إهالة التراب بكل بساطة، على السينما الأمريكية، عن جهل وكراهية لأسباب سياسية تتعلق بسياسات الحكومة الأمريكية، دونأن تكون لها أي علاقة بفن السينما؟

إن من الخطأ إعادة طبع وتوزيع كتاب “سفير أمريكا بالألوان الطبيعية” لكونه منشورا سياسيا صدر في فترة زمنية معينة، كانت تعلو خلالها الأفكار الوطنية عندما كانت مصر تتعرض لعدوان غاشم من دول كبرى. ولكن المفارقة في الحقيقة هي أن أمريكا نفسها هي التي لعبت دورا كبيرا في وقف العدوان الثلاثي وإن لأسباب تتعلق برغبتها في وراثة الإمبراطورية البريطانية، وهو موضوع آخر!

أخيرا.. باستخدام أسلوب التلمساني في الكتابة أقول: عزيزي الغاضب على أمريكا والسياسة الأمريكية: عبر عن غضبك كما تشاء، لكن أرجوك أن تنظر وتفحص إنجازات السينما الأمريكية قبل أن تعتبر وجودها مؤامرة مستمرة تستهدفك وتسخر من ذكائك. ولو غير مقتنع، بسيطة يمكنك أن تقاطع الأفلام الأمريكية جملة وتفصيلا إن استطعت، وإن كنت أشك أنك يمكن أن تفعل!