عمرو سلامة.. سيرة سينمائية للأفلام والأحلام

شهاب بديوي

ليس لدينا في مصر مخرجون – صناع أفلام – كُثُر مشاهير، ولديهم شهرة تضاهي أو تقترب من شهرة الممثلين والنجوم، إلا أن المخرج الذي نريد الحديث عنه هنا لهو من القلائل أصحاب الشعبية الكبيرة، له جمهوره الذي ينتظر أعماله، وأفلامه التي تسمى عند نزولها في صالات السينما بـ”فيلم عمرو سلامة الجديد”.

إذن، فهو صاحب شعبية وقاعدة جماهيرية، قد يكون السبب وراء ذلك حبه لقصّ حكايات عن الأطفال (لا مؤاخذة – برا المنهج)، وتقديمه المواهب الجديدة التي لا يعرفها أحد (أحمد داش – أحمد مالك – عمر شريف – ويجز…)، أو قد يكون لتفرّده وصدقه، أو لأسباب أخرى (سنحاول معرفتها هنا)!

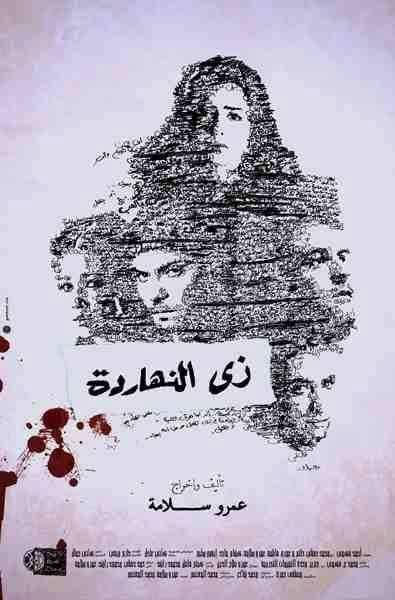

تُصنَّف أفلام عمرو سلامة ضمن ما يُعرف بـ”سينما المؤلف”، إذ يظهر واضحًا أنه محمَّل بأفكار ورؤى يسعى إلى التعبير عنها عبر أعماله. بدأ مشواره بفيلمه الأول زي النهاردة (2008) الذي تولّى كتابته وإخراجه بل وأجرى مونتاجه بنفسه، ثم قدّم فيلم أسماء (2011) الذي يُعَد أكثر أعماله اكتمالًا ونضجًا. ومن اللافت أن جميع أفلامه التي أخرجها كتبها بنفسه أو شارك في كتابتها، مما يؤكد ارتباطه الوثيق بفكرة أن الإبداع السينمائي عنده لا ينفصل عن تجربته الذاتية ورؤيته الخاصة.

ويزداد هذا التفرّد وضوحًا حين نعلم أن سلامة لم يتخرّج في المعهد العالي للسينما أو أي مؤسسة أكاديمية متخصصة، بل كوّن وعيه السينمائي بالاعتماد على الدراسة الذاتية. وهذه الخلفية، وإن كانت قد تحرمه من بعض مزايا التكوين الأكاديمي، فإنها منحته في المقابل مساحة أوسع للبحث والاكتشاف، ومكّنته من صياغة لغته السينمائية الخاصة بعيدًا عن القوالب المدرسية الصارمة. لقد شكّلت التجربة الذاتية مصدر قوته؛ فالموهبة الخام ظهرت بوضوح، والصدق الإبداعي ظل حاضرًا في معظم أعماله.

غير أنّ هذه السمة نفسها تحمل وجهًا آخر للنقاش؛ فالمخرج الذي يكتب من ذاته وحدها يظل في خطر الانغلاق داخل حدود تجربته الخاصة، معرضًا للتكرار وفاقدًا لفرصة الانفتاح على قضايا أوسع من حدوده الفردية. وهنا تتجلى المفارقة: فالصدق الذي يمنحه اعتماده على ذاته هو ذاته القيد الذي قد يحدّ من انطلاقه.

سينما ذاتية = الدوران حول النفس

يشكّل عمرو سلامة حالة خاصة في السينما فهو لا يكتب إلا من وحي حياته الشخصية، كأنما السينما عنده ليست وسيلة للتخييل بقدر ما هي دفتر اعترافات. أفلامه – من (زي النهاردة) حتى (لا مؤاخذة) و(الشيخ جاكسون) و(برا المنهج)– تبدو كأنها محاولات متواصلة لفهم ذاته، ولإعادة صياغة جراحه وأسئلته في شكل سرد بصري. هذا الخيار يمنحه حرارة وصدقًا نادرين، إذ يشعر المتفرج أن ما يُحكى على الشاشة ليس محض اختراع، بل تجربة عاشها المخرج بكل تفاصيلها.

لكن هذه الميزة في ذاتها قد تتحوّل إلى قيد؛ فالفنان الذي لا يكتب إلا من ذاته يصبح أسيرها، عاجزًا عن الانفلات إلى عوالم أخرى، أو عن اختبار قضايا أبعد من حدود تجربته الشخصية. هنا يظهر الفارق بين السينما والتلفزيون في مسيرة سلامة: في السينما يكتب ذاته ويخرجها، فيغدو العمل امتدادًا لحياته الخاصة؛ أما في التلفزيون، حيث يخرج نصوصًا لكتّاب آخرين، يبتعد تمامًا عن هذا العالم الاعترافي، ويبدو أقل تميزًا.

والمتتبع لإنتاجه السينمائي يتأكد من ذلك؛ ففي فيلمه لا مؤاخذة كان الفيلم مبنيًا على تجربة حياتية مر بها سلامة، ألهمته لكتابة النص. يقول في تصريح له:

“يُعَدّ فيلم «مؤاخذة» أكثر أعمالي السينمائية اقترابًا من حياتي الشخصية، غير أنني فضّلت أن أُحوِّل شخصية البطل إلى طفل مسيحي حتى يكتسب العمل بُعدًا دراميًا أعمق، وهو ما جعل القصة تبتعد قليلًا عن تجربتي الواقعية. ومع ذلك، فإن كل مشهد في الفيلم يلامس داخلي ذكريات محددة؛ فباستثناء الجانب الديني، يُذكّرني الفيلم بأحداث حقيقية عشتها، بل إن أسماء الأبطال الواردة فيه هي أسماؤهم الحقيقية بالفعل.

كنتُ طفلًا عائدًا من السعودية إلى مدرسة حكومية، وقد صُدمت كثيرًا من هذا الانتقال. وذات يوم، حين كبرت ومررت مصادفة أمام تلك المدرسة، تدفقت الذكريات في داخلي، فكتبت الفيلم، لكنني جعلت الطفل في القصة مسيحيًا أيضًا.

لقد رُفض الفيلم من قِبل الرقابة خمس سنوات كاملة، وقدّمته سبع مرات متتالية بأسماء مختلفة.”

وأيضًا في فيلمه برا المنهج يقول:

“فيلم برا المنهج يختلف عن غيره، فهو منبثق من منطقة جرح شخصي؛ إذ أدركتُ أن ثمة أمورًا نشأنا عليها لم تكن حقيقية، وبنيتُ على أساسها قناعات غير صحيحة. وفي رحلة البحث عن الصواب والخطأ، يكتشف المرء أنه إنسان يمتلك تجربته الذاتية الخاصة، وأنه وحده من يستطيع أن يصل إلى الحقيقة التي ستمنحه الطمأنينة..”

وعن فيلم الشيخ جاكسون يقول:

“نحن جيل مرّ بانقلابات فكرية متتالية، فتاه ولم يعد يعرف نفسه. وحين يسألني أحدهم: ما موقفك سياسيًا؟ أجدني غير قادر على تحديد إجابة. فالناس تريد أن تضعك في قالب أو صندوق جاهز، بينما أنت نفسك تشعر بالارتباك، غير قادر على أن تعرّف نفسك في كلمتين أو ثلاث.

كنتُ أتحدث مع صديق لي يعمل طبيبًا نفسيًا أثناء إحدى النزهات، فقلت له: لديّ أزمة هوية. فأجابني: ولماذا تحتاج أصلًا أن تقول من أنت؟ لقد شخّصت نفسك بهذا الوصف. عندها سألت نفسي: لماذا أرغب في وضع نفسي داخل قالب كما يريدني المجتمع؟

ربما تطورت هذه الفكرة لاحقًا وأثمرت فيلم الشيخ جاكسون؛ ذلك البطل الذي يعجز عن تحديد هويته: متدين جدًا وفي الوقت ذاته يحب مايكل جاكسون. هو إنسان يبحث عن الأب الغائب، الذي يحتاج إلى أن يتمسك به ويتكئ عليه..”.

خروج من الذات

أفلام عمرو إذًا هي خروج من ذاته إلى ذاته؛ حركة دائرية مغلقة تمنحه التفرد، لكنها تهدده أيضًا بالتكرار والانغلاق. السؤال النقدي هنا: هل ستظل السينما عنده سيرة ذاتية متجددة؟ أم سيتجاوز ذاته في لحظة ما ليصير قادرًا على التعبير عن العالم خارج حدود تجربته الشخصية؟

إذا في السينما تسيطر على عمرو سلامة روحه الكاتبة “المؤلف” التي تميل إلى سرد حكايتها الذاتية، وإعادة تدويرها في سيناريوهات الأفلام، بينما على الجانب الآخر، إذا نظرنا إلى المسلسلات التي أخرجها عمرو سلامة، فهي فيها تفوق شديد للمخرج عمرو سلامة؛ حيث هو شغله الوحيد في ظل وجود كاتب يتولى كتابة العمل. ولذلك، بالنظر إلى هذه الأعمال – مسلسل طايع تأليف آل دياب، مسلسل ما وراء الطبيعة المأخوذ عن روايات الروائي أحمد خالد توفيق، مسلسل بيمبو كتابة محمد أديب، مسلسل ساعته وتاريخه، مسلسل بريستيج تأليف إنجي أبو السعود – نجد بها مساحة كبيرة للإبداع والتطور على الجانب الإخراجي وفي الأسلوب.

التجريب والتجديد

ودائمًا ما يجنح سلامة إلى التجريب والتجديد في المسلسلات التي أخرجها – راجع مقالنا: عمرو سلامة.. على حافة الجنون – والتي تُعَد أعمالًا قوية ومميزة في الغالب؛ فـ(طايع) من أقوى المسلسلات الدرامية التي لها بنية متماسكة، وتناولت الصعيد المصري بجدية شديدة وواقعية مفقودة. ومسلسل (ما وراء الطبيعة)؛ الذي يُعَد أول إنتاج لنتفليكس لأعمال مصرية، ومن ثم توالت التعاونات بعد ذلك، وهو مسلسل متميز بصريًا، وكذلك مسلسل (بيمبو) الذي فيه مساحة من التجريب والمخاطرة.

في النهاية، يمكننا القول: إذا كان له هموم ذاتية في الأفلام، فله هموم سينمائية في الدراما.

فجوة الرؤية والمعالجة = عمق الأفكار وسطحية التناول / معالجتها

يمكن القول إن عمرو سلامة موهبة عظيمة أفسدها الهوى التجاري!

“إن مأزق عمرو سلامة يكمن في تلك الفجوة بين الرؤية والمعالجة؛ إذ تتسم أفكاره بالجرأة والعمق، بينما تأتي معالجاته محمَّلة بروح تجارية تُسطِّح الفكرة وتفقدها الكثير من قيمتها الأصلية.”

في كل الأفلام التي كتبها عمرو سلامة، وقام بإخراجها بعد ذلك، نرى قوة وعمقًا في الأفكار:

في (أسماء): امرأة تعاني من مرض الإيدز في رحلة لمواجهة المجتمع الذي يرى أنها خطيئة لا يمكن التسامح معها.(ويعد أسماء الفيلم الوحيد الذي لا يحمل حتى هوى تجاري)

في (لا مؤاخذة): يتناول الاضطهاد الديني لطفل مسيحي في مصر.

في (الشيخ جاكسون): يتناول صراع الهوية، وما يفعله المنهج المتشدد بأصحابه، ويطرح أسئلة جريئة مثل: هل الدين يمنع الحياة؟ هل التدين بهذا الشكل يطمس الهوية؟

في (برا المنهج): يتطرق إلى موضوع في غاية الأهمية، وهو عن الأكاذيب التي نبتلعها دون تمحيص، والتاريخ والحقائق المزيفة التي تربينا عليها، وشيدنا عليها مبادئ وقيمًا.

في فيلم (شماريخ): يتطرق إلى فكرة التطهر.

كل ذلك يُدلل على قوة وعمق الأفكار والمواضيع التي يتناولها سلامة في أفلامه. إلا أن ما يفسد الأمر – وليس المقصود من كلامنا هنا أن أفلام عمرو سلامة سيئة، بالعكس هي أفلام جيدة وقوية فنيًا بالنظر إلى الأفلام المصرية التي يتم إنتاجها – ولكن ما نتحدث عنه: أنه لو كانت الطريقة أو المعالجة التي يتناول بها مواضيعه بنفس العمق، لكانت أفلامه تنافس عالميًا. إلا أن ما يحدث هو التناول السطحي والمعالجة الضعيفة للموضوع.

«كل فيلم أحب يكون فيه عامل ترفيهي من أجل أن الناس تستمتع». هكذا قال عمرو في إحدى حواراته.

وكنا نتمنى أن يمتلك سلامة الشجاعة الكافية لصناعة فيلم كما يراه، يتفق مع موضوعه وفكرته، دون أن يشغله الهاجس التجاري بهذا الشكل.

يواجه عمرو سلامة إذًا مأزقًا جوهريًا يتمثل في الفجوة بين الرؤية والمعالجة. فأفكاره في جوهرها ذات طابع فلسفي وإنساني عميق؛ يتناول قضايا الدين، الهوية، الاغتراب، وصراع الإنسان مع ذاته ومجتمعه. لكن حين تنتقل هذه الرؤى إلى الشاشة، تنكسر على صخرة التناول السطحي والمعالجة التجارية. وهنا يظهر التناقض: فبدل أن تتحوّل الفكرة العميقة إلى عمل سينمائي يفتح آفاقًا فكرية وجمالية، نجدها تنزلق إلى خطاب مباشر، أو تتخفف من ثقلها لتلائم مزاج السوق.

إن ما يميز سينما سلامة هو قدرته على التقاط أسئلة حقيقية من عمق الواقع، لكن ما يضعفها هو خضوعها لسطحيات المعالجة، وكأننا أمام عمق مبتور لا يكتمل، أو تفكير عميق بلغة سطحية. هذه الازدواجية هي التي تجعلنا نصفه بأنه “موهبة عظيمة أفسدها الهوى التجاري”، إذ يظل مشدودًا بين رغبته في أن يكون مؤلفًا صادقًا، وبين إغراءات السوق التي تفرض عليه تبسيطًا وإفراطًا في المباشرة.

إن أزمة عمرو سلامة لا تكمن في غياب العمق، بل في عجزه عن صياغة هذا العمق بلغة سينمائية مكافئة، تحافظ على قوة الفكرة وتمنحها جمالياتها الخاصة. وهنا يظل التحدي الأكبر لمشروعه: كيف يحافظ على حرارة الفكرة من دون أن يسمح للمعالجة أن تُفرغها من جوهرها؟

اختلفت الحكايات والجوهر واحد = ثيمات مكررة

عند تتبع تجربة عمرو سلامة السينمائية يتضح أن هناك مجموعة من الثيمات التي تتكرر في معظم أعماله، على اختلاف موضوعاتها وأشكالها. هذه الثيمات لا تظهر بوصفها مصادفات درامية، وإنما كبنية عميقة تتشكل منها شخصياته وعوالمه، بما يكشف عن وعي المخرج وهاجسه الفني والإنساني.

(١) الاغتراب

يُعد فيلم أسماء النموذج الأبرز لتيمة الاغتراب في سينما سلامة. البطلة تعيش عزلة مضاعفة: عزلة الجسد الذي يحمل فيروس نقص المناعة، وعزلة المجتمع الذي يوصمها ويقصيها. هنا الاغتراب ليس مجرد ظرف خارجي، بل جرح داخلي يُفقد الشخصية شعورها بالانتماء، سواء إلى ذاتها أو إلى محيطها.

في “لا مؤاخذة” يتجسد الاغتراب في طفل قادم من مدرسة خاصة إلى حكومية، طفل يختلف عن الآخرين في سلوكه وخلفيته الاجتماعية، فيشعر بالغربة وسط أقرانه.

أما في “الشيخ جاكسون” فاغتراب الطفولة يتجلى في تعلق “دودة” بشخصية مايكل جاكسون، كوسيلة لتعويض شعوره بالاختلاف ومحاولة لجذب انتباه الفتاة التي أحبها.

وفي “شماريخ” يصبح الاغتراب أكثر قتامة، إذ يعيش البطل في عالم جريمة يرأسه أب ينكره، فيجد نفسه منبوذًا حتى داخل أسرته.

وفي “برا المنهج” نرى اغتراب الطفل المختلف عن زملائه، الباحث عن ملاذ في “بيت الشبح”، كنوع من التعويض عن رفض الآخرين له.

(٢) البحث عن الاعتراف وإثبات الذات

تيمة أخرى ملازمة لأبطال سلامة، تكاد تكون الوجه الآخر للاغتراب. فالشخصيات لا تكتفي بالشعور بالعزلة، بل تخوض صراعًا دائمًا من أجل الاعتراف والاندماج.

في لا مؤاخذة يخفي الطفل هويته الدينية (كمسيحي) حتى لا يتعرض للرفض، وهو المثال الأوضح لهذا الصراع.

في الشيخ جاكسون نجد بحثًا آخر عن الاعتراف، هذه المرة عبر التشبه بأيقونة عالمية (مايكل جاكسون)، في محاولة يائسة لنيل القبول من الآخرين.

أما “شماريخ” فيجعل من هذا الصراع محورًا أساسيًا: الابن يرتكب الجرائم ويخضع لأوامر أبيه بحثًا عن اعتراف لم يتحقق أبدًا.

وفي “برا المنهج” يدخل الطفل إلى بيت الشبح سعيًا وراء إثبات ذاته أمام زملائه، محاولًا أن يفرض وجوده داخل مجتمع يرفضه.

(٣) فقدان الهوية والبحث عن الذات

أزمة الهوية تيمة مركزية أخرى. جميع شخصيات سلامة تقريبًا تقف عند مفترق طرق، عاجزة عن تحديد من تكون.

يتجلى ذلك بوضوح في “الشيخ جاكسون”، حيث الصراع قائم بين ذات قديمة عاشقة للفن، وذات حاضرة متخفية تحت عباءة الزي الديني.

ويتكرر الملمح ذاته في لا مؤاخذة وبرا المنهج وشماريخ، حيث البطـل دائمًا عالق بين عالمين متناقضين.

حتى في عمله الدرامي بيمبو (رغم أنه ليس من تأليفه) نجد حضور هذه التيمة، بما يبرهن على أنها هاجس مبدع متكرر في أعماله.

(٤) مواجهة المجتمع

شخصيات سلامة في مواجهة دائمة مع مجتمعها، كأنها محكومة بلعنة الاصطدام بالجماعة.

في أسماء، وهو المثال الأوضح، تتحول معركة البطلة إلى صراع مكشوف مع مجتمع يحاكمها دون أن يفهمها.

وفي لا مؤاخذة يواجه الطفل مجتمع المدرسة الجديد الذي يرفضه.

وفي الشيخ جاكسون يواجه البطل مجتمعًا يرفض قدوته (مايكل جاكسون) وهو طفل، ثم يرفضه هو نفسه حين يصبح شيخًا.

أما برا المنهج فيطرح مواجهة طفل لمجتمع قائم على الزيف، يُحارب أي محاولة لتغييره.

(٥) الأب الغائب – الأب الغاضب

ثنائية الأب في سينما سلامة تنحصر بين الغياب أو الغضب.

الأب غائب في لا مؤاخذة وبرا المنهج، وحتى في أسماء يغيب حضوره رغم وجوده المادي.

بينما يظهر غاضبًا في شماريخ والشيخ جاكسون.

هذا النمط يكشف أن الشخصيات تعاني من هشاشة مضاعفة، فهي ضعيفة بالأساس (كما في “نور” في برا المنهج، أو “أسماء”، أو “بارود” في شماريخ) وتزداد ضعفًا بغياب المرجعية الأبوية أو حضورها القاسي.

إذا وضعنا هذه التيمات جميعًا في سياق واحد، يتضح أن تجربة سلامة ليست بعيدة عن معاناته الشخصية: ابن الخلفية الدينية الذي انتقل إلى عالم السينما، والطفل الذي عاش تجربة الانتقال من السعودية إلى مصر، وما أحدثه ذلك من صراع هوية وبحث دائم عن الاعتراف والاندماج.

أسماء: درة أعمال سلامة

رغم أن فيلم أسماء لم يحقق جماهيرية واسعة عند عرضه (2011)، فإنه يظل أكثر أعمال سلامة نضجًا وتكاملًا. استغرق المخرج خمس سنوات في إعداده، فخرج بسيناريو متماسك ومبني على قصة حقيقية التقطها من عمله في فيلم وثائقي عن الإيدز.

الحبكة الرئيسة تقوم على معاناة “أسماء” المصابة بالفيروس، التي تُمنع من العلاج بسبب الوصم. غير أن الفيلم لا يتوقف عند هذه العقدة، بل يوازن بين الماضي (حياة ريفية بريئة تنتهي بصدمة المرض والوصم) والحاضر (حياة قاهرية بائسة خلف الخمار والقفازات).

سلامة في هذا الفيلم يتجاوز أي هوى تجاري، ويقدّم سردًا إنسانيًا صادقًا، مدعومًا بأداء متميز من هند صبري وماجد الكدواني وهاني عادل.

ما يميز عمرو سلامة عن أقرانه

1. الابتعاد عن التنميط: لا يسقط في فخ الصور النمطية سواء للمريض (كما في أسماء) أو للتيارات الإسلامية (كما في الشيخ جاكسون) أو حتى في معالجات صراع الأديان (لا مؤاخذة).

2. الصدق: معظم أعماله تحمل مسحة شخصية، تنقل صدقًا يلمسه المشاهد داخل القاعة، خصوصًا في أسماء حيث يتجاوز التجربة الذاتية إلى قصة إنسانية مؤثرة.

3. أداء تمثيلي متفوق: ممثلوه غالبًا يقدمون أفضل أدوارهم تحت إدارته، وهو ما يعكس قدرته على توجيه الأداء.

4. اكتشاف المواهب: من آسر ياسين في أول أعماله، مرورًا بأحمد مالك وأحمد داش في لا مؤاخذة، وصولًا إلى وجوه شابة مثل عمر شريف في برا المنهج والرابر ويجز.

5. التماسك الفني: رغم ميله أحيانًا للهوى التجاري، إلا أنه يظل محافظًا على حد أدنى من الجودة الفنية التي تفتقدها السينما المصرية المعاصرة.

6. أسلوب “اللا أسلوب”: سلامة لا يفرض بصمة بصرية متكررة، بل يذيب نفسه داخل كل فيلم، فيخضع الشكل للمضمون. وهو بذلك يختلف عن مخرجين يكررون أسلوبهم في كل عمل، وإن كان هذا يمنحه تنوعًا، لكنه قد يفقده أحيانًا هوية بصرية ثابتة.

خاتمة

يمكن القول إن عمرو سلامة مخرج يملك موهبة أصيلة، نجح في صياغة عالم سينمائي خاص به. غير أن هذه الموهبة لم تصل إلى اكتمالها بسبب انجذابه أحيانًا إلى حسابات تجارية تحد من طموحه الفني.

ويظل أسماء شاهدًا على قدرته على تقديم سينما صادقة وعميقة، وهو معيار يقاس عليه باقي أعماله. ومن ثم، فإن مستقبل عمرو سلامة يتوقف على مدى قدرته في تجاوز إغراء السوق، والعودة إلى صدقه الأول الذي ميّز تجربته الأبرز.

الهامش

(*) جميع الحوارات المشار إليها في المقال هي من المخرج نفسه، ولكن تم كتابتها بلغة عربية لكي تناسب لغة المقال!