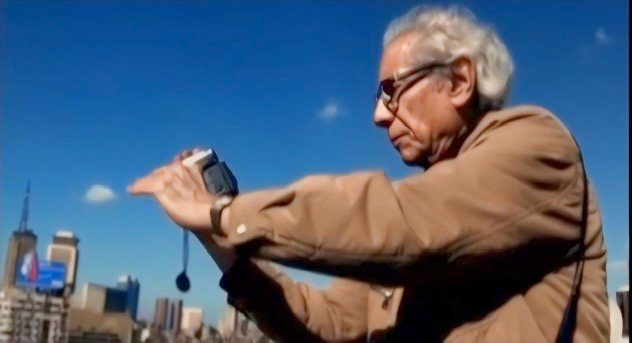

شاعر السينما التسجيلية علي الغزولي: أبحث عن الإنسان في كل أفلامي

أجرت الحوار: حنان راضي

نال المخرج الكبير ومدير التصوير المصري المرموق “علي الغزولي” تكريما مستحقا في الدورة السابقة من مهرجان الإسماعيلية السينمائي. واطلق اسمه على الدورة الـ26 من المهرجان المتخصص في الأفلام التسجيلية والقصيرة

درس الغزولي التصوير السينمائي في قسم التصوير بكلية الفنون التطبيقية وتخرج منها في عام 1956، كما حصل على دراسات حرة في كلية الفنون الجميلة، وواصل دراسته للسينما في إيطاليا، ورغم إخراجه وتصويره العديد من الأفلام الروائية المصرية، إلا أنه عرف بولائه الكبير للفيلم التسجيلي، فقد أخرج وصور الكثير من الأفلام التسجيلية القصيرة التي توثق للكثير من جوانب الحياة في مصر، ومن أبرها: (الريس جابر، حديث الصمت، صيد العصاري، الشهيد والميدان، أحلام في العلالي).

هذا الحوار مع الأستاذ علي الغزولي هو محاولة للإلمام بمعالم تجربته والدروس المستفادة منها.

-على الرغم من كونك فنان تشكيلي ومدير تصوير سينمائي لأفلام تسجيلية وأفلام روائية قُدِّمَت للسينما التجارية، إلّا أنك انحزت إلى السينما التسجيلية فما السبب؟

أنا أشَبِّه الفيلم التسجيلي بالفن التشكيلي من حيث الحرية التي يتمتع بها الفنان التشكيلي وهو يرسم؛ حرية مطلقة، فهو صاحب الفكرة، وعمله كله نابع من ذاته. شيء شبيه من ذلك في الفيلم التسجيلي بالتحديد، فالمخرج يتمتع بحرية واسعة في جميع مراحل نمو الفيلم وإنتاجه، من بداية الفكرة ومرورًا بالتصوير ثم المونتاچ. ففي أي لحظة يمكنه أن يعيد تشكيل فيلمه برؤية جديدة. فبالرغم من إعداد المخرج لسيناريو، إلا أنه قد يرتجل إذا صادفه موقف ما أو مكان ما. هذه هي الحرية. بينما المخرج الروائي ملتزم بنص مكتوب، لا يستطيع الارتجال لأنه مرتبط بممثلين وخطة إنتاج وما إلى ذلك، بخلاف الفيلم التسجيلي، به حرية ولا يوجد قيد على المخرج.

– في أفلامك نلاحظ تنوعًا كبيرًا في الأماكن في كل أنحاء مصر؛ صورت في رشيد، النوبة، بحيرة المنزلة، الأقصر وسيناء… كيف كنت تختار موضوعات أفلامك؟ وهل قصدت أن تصنع أفلامًا في هذه المناطق، أم أن ذلك جاء عفويًا؟

كان مقصودًا تمامًا، وهذا هو أحد أسباب حبي للسينما التسجيلية. أحب التعرف على الأماكن التي أريد أن أراها أو أذهب إليها. فهي فرصة كبيرة للمخرج التسجيلي أن يتعرف على ثقافات وبيئات مختلفة ويرى شخصيات ومهنً مختلفة، وهي أحد المتع التي يتمتع بها المخرج التسجيلي.

الواحات مثلًا، كنت أتمنى الذهاب إليها، فصنعت فيلمًا عنها، بالنسبة ” لصيد العصاري”، كنت قد زرت منطقة الملاحات أثناء عملي كمدير تصوير لأحد المسلسلات، وأقمنا شهرًا هناك، رأيت ظروف البيئة فيها وأحببتها. أما سيناء، فكان مطلوب عمل أفلام عن سيناء فذهبت إلى هناك، وعندما يعيش الإنسان في مكان وينشغل به، يحبه بشكل تلقائي، فبدلًا من عمل فيلم واحد، صنعت ثلاثة أفلام عنها، وصورت أجزاء من أفلام أخرى في سيناء لأني ارتبطت بها.

- من بينها فيلم عن الطبيعة في سيناء؟

قمنا بتسجيل الطيور هناك، أعدادها، أنواعها، الحيوانات البرية، الزراعات الموجودة والأعشاب والحياة المائية. ثم قمت بعمل فيلم آخر وهو” قوافل الحضارة”، عن القوافل التي تأتي من الأردن إلى مصر وتعبر منطقة سيناء. وأيضًا فيلم آخر وهو “حكيم سانت كاترين” عن البيئة والمكان والرجل البدوي الذي يبحث عن الأعشاب وكيف يعيش هو وأبناؤه.

– البسطاء دائمًا حاضرين في أفلامك: ” حديث الصمت”،” صيد العصاري”،” أحلام في العلالي”، “الريس جابر”، تناولت خلالهم الإنسان المصري المهمش، فهل كان لديك مشروع لتوثيق الإنسان المصري في كل أنحاء مصر ومناقشته سينمائيًا؟

البسطاء بالتعبير الأدبي، هم ملح الأرض، ونحن نعيش بجهدهم. الرجل الذي يذهب صباحًا إلى الغيط، يزرع ويجمع الدودة لكي نأكل رغيف العيش. هذا الإنسان يستحق التكريم. البسطاء هم الناس الذين يجب أن نقترب منهم. أول فيلم قدمته وهو فيلم” قايتباي“، كان عن المسجد والأعمال الفنية به: مئذنة، القبة، الأرضية والأرابيسك، فيلم موضوعه تشكيلي، لكن الإنسان بالنسبة لي كان مهمًا جدًا. كان يجب أن يظهر الإنسان الذي صنع هذه الروائع.

توثق المكان من خلال الإنسان؟

أبحث عن الإنسان في كل أفلامي، لأنه الروح والحياة، فيجب أن يكون الإنسان دائمًا حاضرًا به.

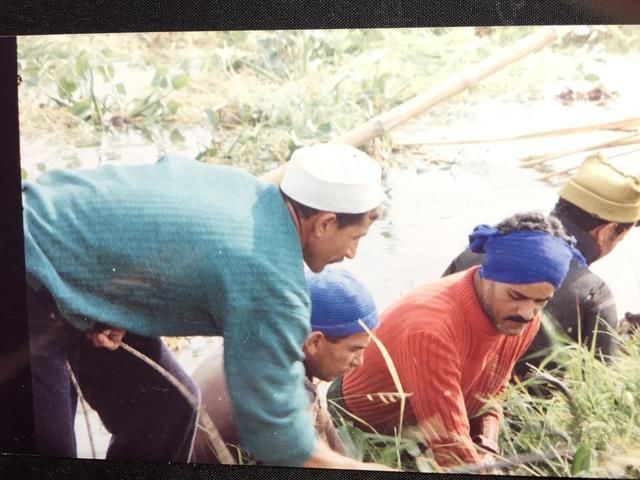

– “صيد العصاري” هو نموذج لتطور الفيلم التسجيلي أثناء صناعته. فعندما ذهبت إلى هناك لم يكن علي هو البطل، لكن عندما قابلته فكرت في أن تصنع الفيلم عنه!

هذا الفيلم كان له ظروف استثنائية، فعند عمل أي فيلم عمومًا يجب أن يتم إعداد نص له، ولكنه نص قابل للتطور والتغيير والتبديل. كنت ذاهبًا بشكل أساسي لتصوير الناس التي تعيش في هذا المكان، بيئة الصيادين في أحراش البحيرة ولكن اكتشفت بعد ثلاثة أو أربعة أيام أني لا أحتاج أي شيء غير هذا الولد، وأن الفيلم سيكون كله من خلاله.

سألته: “اسمك إيه؟

رد وهو ينظر إلى الأرض: “علي”

“مش بتروح المدرسة؟

قال:” أيوه”

“مين بيوديك المدرسة؟ “

قال:” أنا اللي باروح”.

“بتروح إزاي؟”

” بالمركب”.

“بالمركب يعني إنت اللي بتسوق المركب؟”

قال: “أيوه”

قلت:” طب وريني كده بتسوق إزاي”

جري وقفز من البر على المركب، وقام بمسك المدرّة (المجداف).

لم أكن أعرف إمكانياته بعد. كان يقول إنه يقوم بحش الهيش لإطعام البقرة فأطلب منه أن يفعل ذلك أمامي، فأجده محترفًا. ثم يضع ربطة البوص ويربطها ويشدها، فأندهش من خبرته وكنت أتساءل من أين أتى بها إلا إذا كان يعيش في هذا المكان، فهو ابن هذه البيئة فعلًا وشكله يتناسب مع المياه والهيش والبوص والسمك. ملامحه العادية فيها هذه الدهشة، نظرته، شعره وأسنانُه، وكان خجول ولديه سمات البطل الدرامي.

– تقصد بسمات البطل الدرامي أنه يوجد في حياته صراع وكفاح يومي كي يصل إلى المدرسة، لديه هدف يسعى لتحقيقه ويحاول التغلب على الصعاب..

كل عقبة تقابله كان ينتصر عليها.. تقابله صعوبات في الخروج بالمركب فيتغلب عليها ويذهب إلى المدرسة، ويكون طابور الصباح قد بدأ، فنراه يجري حتى ينجح في اللحاق به. وقد قصدت أن أجعله يأتي متأخرًا كي نرى المجرى المائي وقد امتلأ بقوارب الطلبة، لأنه يصبح” parking باركينج” لهم. الهدف هنا لم يكن تسجيل هذه القوارب ولكن لأن وجودها بهذا الشكل يدل على وجود الأطفال داخل المدرسة. هنا يأتي دور الدراما التسجيلية. جعلت الولد يأتي متأخرًا ثم ندخل إلى المدرسة لنجد طابور الصباح وقد نجح في اللحاق به بل ويكون هو أول من يقول الصيحة. هنا تكون عملية الخلق الفني وكيفية تقديم الحدث.

– مشهد الصيادين في” صيد العصاري”، التصاعد الدرامي في المشهد وتناوله وكأنه مشهد في فيلم روائي، ما هي ظروف هذا المشهد؟

هذا المشهد يعكس إحساسي عندما رأيت الصيادين لأول مرة. لم يكن لدي فكرة مسبقة عنهم. كنا قد ركبنا اللانش التابع للمسطحات المائية ودخلنا في عمق المياه لمدة ثلث الساعة حتى وصلنا لقرية ابن سلام. وفي الطريق، رأيت شخصًا يظهر من المياه يرتدي اللون الأسود بشكل كامل، وكان ” silhouetteسيلووات”، أي اتجاه الشمس خلفه. تفاجأت، وطلبت فورًا الرجوع إليه باللانش. وعندما اقتربنا وجدته صيادًا وطريقة الصيد تجعله يغطس تحت المياه بشكل كامل ثم يظهر والسمكة في يديه كما رأينا في الفيلم، فقمت بتركيب المشهد بهذا الشكل كي أنقل للمشاهد نفس الإحساس الذي راودني عند رؤية هؤلاء الصيادين.

– هل أتيح لك أبدآ أن تتعرف على رد فعل أبطال أفلامك عندما يشاهدوا أنفسهم على الشاشة؟

بعد الانتهاء من فيلم “صيد العصاري” وعرضه، أبلغني عبد الرحمن علي – رحمه الله – وهو كان مذيعًا ومقدم برامج، بأنه بصدد عمل برنامج عن السينما التسجيلية وسيقوم بعرض بعض الأفلام فيه. وأول فيلم سيكون” صيد العصاري“، وطلب مني أن أذهب معه إلى نفس مكان تصوير الفيلم والالتقاء بالناس هناك كمعاينة. وبالفعل ذهبنا إلى هناك وكان الفيلم قد عُرض وكانوا قد شاهدوه، وأبلغونا أن يوم عرض الفيلم كان يشبه يوم إذاعة مباراة مصر وهولندا!

كان هناك اهتمام بمشاهدة الفيلم!

كان الاهتمام بأن يشاهدوا أنفسهم على شاشة التلفزيون وكان حدثًا كبيرًا أن القرية ستظهر في الفيلم.

– وماذا كان رد فعل علي، البطل، عندما شاهد نفسه في الفيلم؟

كان مندهشًا، لا يصدق نفسه!

– الجميل في الأمر أن الإنسان يمكن أن يكون مهمشًا في الحياة، وفجأة يجد نفسه بطلًا على الشاشة. فهل نقل إليك هذا الإحساس عندما شاهد نفسه في الفيلم؟

طبعًا! في كل مشهد يظهر وهو المنتصر، يذهب إلى البيت، يأخذ الجوبية، ويذهب ليصطاد كأي صياد.

– سمعت في حوار لك أنه أثناء تصوير فيلم ” الريس جابر” جاء إليك طفل وقال إنه شاهد فيلم” صيد العصاري”؟

نعم فعلًا.

– فيلم كهذا يمكن أن يكون حافزًا على مكافحة صعوبات الحياة والاستمرار فيها، فهل ترى أن للفيلم التسجيلي دورًا في التغيير والإلهام؟

بلا شك. الفيلم التسجيلي مؤثر بشكل قوي جدًّا، ولديه القدرة على التأثير على الجماهير. لذلك باستمرار، كل الأنظمة كانت تستخدمه لحشد الرأي العام تجاه قضية معينة أو معركة معينة أو ضدها، وذلك لقوة تأثيره.

القرية التي قمت بالتصوير فيها في فيلم” حديث الصمت”، كانت مهجورة، وأعدتُ إحياؤها مرة أخرى لتوثيق الحياة التي كانت في هذا المكان. وهي تُعَدّ تجربة جديدة وجريئة!

هذا المكان اسمه القصر، وهي منطقة كان يعيش فيها الناس ثم بدأوا في التوسع والانتقال خارجها. عند رجوع البعض من الخليج قاموا باستخدام الأسمنت والمسلح في البناء وتركوا المنطقة القديمة. البيوت، الأماكن، الحواري، الشوارع، الأزقة والمكان هناك يحتفظ بطبيعة عمارة الصحراء بكل قيمها وجمالياتها، فأصبحت مدينة أثرية. وكما ذكرتُ من قبل، أنا أبحث عن الإنسان لأنه هو من يُضفي الحياة على المكان. وقد رأيت بعض الأنشطة الخاصة بهم؛ فعند العودة من الحج مثلًا، يقومون بعمل زفة وموكب، وهناك فرق متخصصة لذلك. ففكرتُ أن آخذهم للقرية وأقوم بتصويرهم مع ربط كل هذا بالمباني هناك. كان يمكن أن أصوّر القرية خاوية كما هي، لكن عند عمل أي فيلم، يهمني أن أجذب المشاهد أمام الشاشة ليشاهد الفيلم ويشاهد المكان متكاملًا، وهو حي وفيه الناس

– يذكرني ذلك بأفلام روبرت فلاهيرتي، فيلم” نانُوك”،” موانا” و” رجل آران”، ففي “رجل آران” مثلًا قام بتصوير صيد القروش، وكان صيد القروش قد انتهى قبل تصوير الفيلم بخمسين سنة تقريبًا، لكنه أعاد تصوير طريقة صيد القروش لتوثيق الحياة في الجزيرة كما كانت. وعمومًا عندما أشاهد أفلام فلاهيرتي أشعر بروح علي الغزولي، ليس فقط لاستخدام أسلوب “الـدوكيوفيكشان Docufiction” أو التسجيلي الخيالي، ولكن أيضًا لشاعرية التناول، فما هو رأيك في أفلامه وهل تشعر بنفس الشيء عند مشاهدة أفلامه؟

طبعًا، فلاهيرتي يُعتبر أبًا لكل التسجيليين، وهو فنان وشاعر سينمائي ورائد. وعندما يشاهد الفنان عمل ما ويؤثر في نفسه، قد لا يبقى في ذاكرته، ولكنه يبقى في وجدانه. بأمانة شديدة جدًّا، لم ألحظ هذا الرابط بيني وبينه إلا مؤخرًا بعدما قرأت كتاب هاشم النحاس عن أعمدة السينما التسجيلية المصرية في القرن العشرين، كان قد أشار لهذه النقطة فتنبهتُ لها. ولكن حينما صنعتُ أفلامي لم أكن أنتبه لذلك.

- في الحقيقة لم أقرأ كتاب أستاذ هاشم النحاس…

هو لم يكتب الفكرة بنفس النص، ولكن كان لها نفس المعنى.

– بالفعل هناك تشابه كبير في الروح وفي طريقة التناول، في التعامل مع مفردات الطبيعة والقرب من الإنسان البطل مادة الفيلم التي يتناولها، هناك سمات مشتركة موجودة بينكم بالفعل.

أهم شيء استفدتُه، وقد يستفيد منه أي مخرج تسجيلي، هو أنه في الفيلم التسجيلي، يمكن أن تعيد بناء الواقع أمام الكاميرا مرة ثانية. فلاهيرتي كان يعيد الحدث الواقعي أمام الكاميرا، هذا هو المبدأ. فمن حقي أن أفعل ذلك. فعلى سبيل المثال، لم أطلب من بطل “صيد العصاري” أن يقوم بتمثيل أي شيء، كنت فقط أسأله عن الأشياء التي يجيد فعلها، وأطلب منه أن يفعلها ثم أقوم بتصويره. ولم يحدث أبدًا أن طلبت شيئًا غير موجود في الواقع.

-هل ترى أن الدراما التسجيلية تعطي مساحة للخلق وحرية في الإبداع؟

لا شك في هذا. الدراما التسجيلية تعطي حرية أكبر في الحركة.

– يوجد اهتمام كبير بالعناصر الفنية في أفلامك؛ شريط الصوت مميز جدًّا، جماليات الصورة موجودة بالإضافة لجودتها. فمثلًا فيلم” قوافل الحضارة”، وهو يعد من أفلام المعرفة، لكنه يحتوي على لوحات فنية في بعض اللقطات. فما هو أثر الفن التشكيلي عليك كمخرج؟

الأسس الجمالية الموجودة في اللوحة التشكيلية تجدينها في الكادر السينمائي. مصور السينما يخضع لنفس القوانين الجمالية من حيث التوازن، التكوين، البعيد والقريب، المنظور، الكتلة والفراغ. كل هذه القيم يجب أن تتوفر في الكادر السينمائي. ولكن طبعًا عنصر الزمن مختلف، ففي السينما، اللقطة تأخذ الزمن الحقيقي لها، أما في الفن التشكيلي فالفنان يقوم بتثبيت لحظة معينة. ولكن القوانين الجمالية تظل واحدة. وكثير من مديري التصوير استفادوا من الفنان رامبرانت الذي عاش في القرن السابع عشر، استفادوا من الإضاءة في اللوحات والقيم الجمالية في التشكيل. وهذا طبيعي، لأن المنتج النهائي يكون صورة أو كادر.

– الطفل حاضر دائمًا في أفلامك: ” أحلام في العلالي”،” صيد العصاري”،” جرانيت”،” حديث الصمت”،” الريس جابر”… فما السبب؟

الطفل موجود في حياتنا، وتعداد الأطفال في مصر كبير جدًّا، وفعلًا تجديهم في أفلامي، وحتى في الفن التشكيلي واللوحات التي أرسمها. فلوحة “الفول“ مثلًا كلها أطفال، ولوحة ” الغسق” أيضًا كلها أطفال، هم جزء من الحياة، والطفل هو الإنسان في براءته الأولى. هذا الإنسان فيما بعد سيصبح عالمًا أو فنانًا أو شيطانًا. فالطفل هو البذرة.

في فيلم” الشهيد والميدان” قلت رأيك فيما يحدث من حولك، والفنان عمومًا يقدم وجهة نظره تجاه العالم فيما يقدمه من فن..

– كيف يستطيع المخرج التسجيلي أن يُعبر عن نفسه وعن ذاته في أفلام غير ذاتية، أفلام تتناول حياة الآخرين، تحكي عنهم وتصورهم؟

طبعًا المخرج يُعبر عن نفسه بلغته، ولا يجب أن يُعبر عن معتقد أو فكر شخص آخر، أو يتبناه، وإلا أصبح الأمر خيانة لنفسه. فأي عمل أنا غير مقتنع به، لا أقدمه. قد أُكلَّف بعمل ما، لكن إذا كان ضد عقيدتي، لا يمكن أن أقدمه أبدآ، حتى إذا كُلِّفْتُ بعمل ما، فيجب أن أصنعه وفق وجهة نظري وأسلوبي وأن أحقق ذاتي فيه.

– تعاملتُ مع كبار الأسماء في المونتاچ: كمال أبو العلا وأحمد متولي… والمونتاچ في الفيلم التسجيلي له خصوصية لأنه رحلة غير معروفة المسار، ويمكن أن يقوم المخرج بتغيير الفيلم تمامًا فيه، حدّثنا عن تجربتك مع المونتاچ في الفيلم التسجيلي.

من حسن الحظ أني عملت مع كمال أبو العلا. استفدت منه فعلًا. فالمونتاچ مهم جدًّا في الفيلم التسجيلي بالذات، والإيقاع أيضًا بالغ الأهمية، لأن صعوبة الفيلم التسجيلي أن المشاهد الذي يُشاهد التلفزيون أو يذهب للسينما، يذهب للمتعة، فيجب أن يرى شيئًا جذابًا ومقنعًا وملفتًا للنظر. لذلك الإيقاع مهم جدًّا، ومدة اللقطة على الشاشة مسألة في غاية الحساسية. كنت أشاهد كمال أبو العلا أثناء العمل: يحرك شريط الفيلم للأمام وللخلف وهو يعمل على اللقطة، ثم يوقفها في مكان محدد، ويضع علامة، ويقطع هذه الكادرات من شريط الفيلم في حدود أربع كادرات أو ستة كادرات. إذا حسبنا زمنهم على الشاشة يكون ربع أو خمس ثانية، لأن الثانية الواحدة تساوي أربعًا وعشرين كادرًا. وكان أحيانًا يقطع كادرين من الفيلم. فهذه حساسية فائقة. كمال أبو العلا أثناء المونتاچ تشعر وكأنه موسيقي، له إحساس مرهف جدًّا. أما أحمد متولي فيتميز بقدرته على عمل بناء للفيلم قوي ومتماسك ومحكم. كنت دائمًا أقول له إنه كالبَنَّاء. وكان يقوم بتركيب الصوت والموسيقى بشكل رائع.

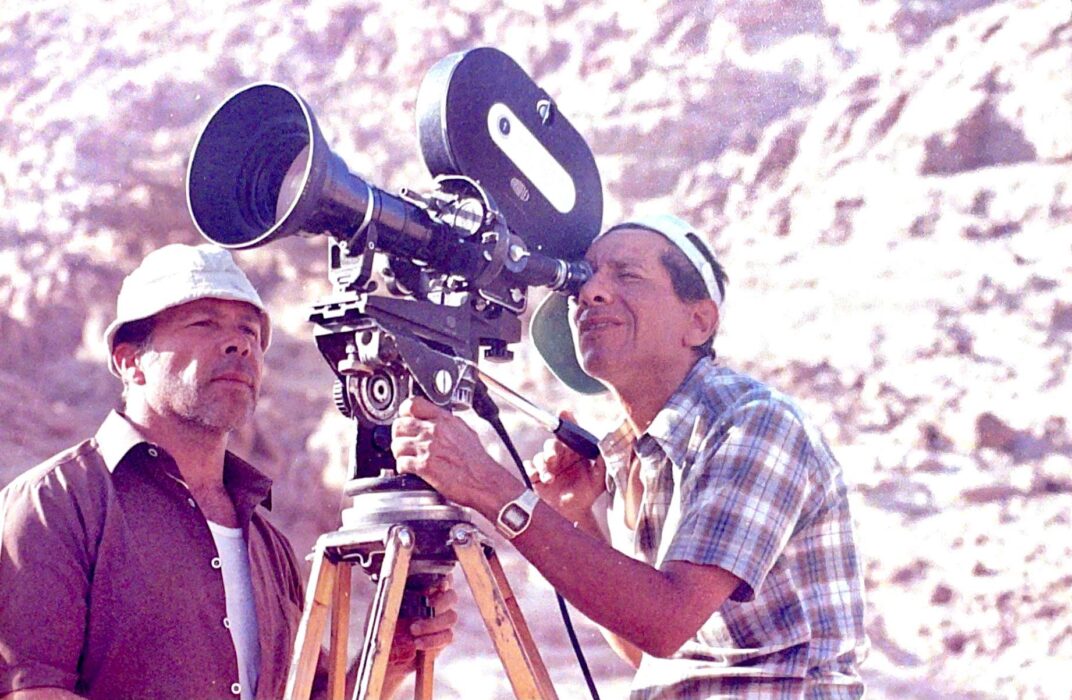

- هل إحساسك كمخرج بالفيلم الـ 35 مللي يختلف عن إحساسك بالفيلم بالديچيتال على مستوى المنتج النهائي؟

طبعًا الديچيتال في بداية استخدامه لم يكن قد تطور بعد، كان وضوح الصورة السينمائية على الشاشة كبيرًا، الصورة في السينما مجسمة، أما بالنسبة للفيديو كانت الصورة flat(مسطحة) فلم نكن نميل إلى استخدام الديچيتال. أما الآن فقد حدث تطور مذهل في الفيديو، وأصبح له إمكانيات كبيرة جدًّا، علي سبيل المثال: كنا أثناء التصوير بكاميرا السينما نسجل الصوت بعد التصوير، لأن الكاميرا التي نصور بها كانت تصدر صوتًا عاليًا أثناء التصوير، فلم نكن نستطيع تسجيل الاثنين في نفس الوقت، إذا أردنا تصوير الصوت والصورة كان يجب علينا استخدام الكاميرا ذات البليمبBlimp (هيكل عازل لتغليف جزء من الكاميرا لعزل الصوت الصادر منها أثناء التصوير).

- كنتم تقوموا بالتصوير بالكاميرا ال 2 C لأنها أسهل في الحركة..

نعم! الكاميرا الأخرى كانت تحتاج إلى اثنين لحملها.

- يتطور الفنان على مدار عمره الفني. هل هناك أي فيلم من أفلامك تمنيتَ لو أعدت صياغته مرة أخرى أو تقديمه بشكل مختلف؟

يحدث أحيانًا عندما أشاهد مشهدًا من أفلامي، بأن أشعر أنه كان ينقصه شيء ما، أو أتمنى لو كنت غيرت فيه بالحذف أو بالإضافة. مثلًا في فيلم “جرانيت”، وهو فيلم عن السمبوزيوم في أسوان، عن نحاتون جاءوا إليها من مختلف أنحاء العالم، وأثناء قيامهم بالنحت، تمر زفة في النيل أمامهم. هذا المشهد كان جيدًا جدًّا ولا طول فيه على الإطلاق. ولكن بعد تركيبه في مكانه في الفيلم وقمنا بمشاهدة الفيلم كاملًا، رأى الأستاذ كمال أبو العلا أن المشهد به لقطة زائدة عن الحاجة، ولكني رأيت أن المشهد جميل كما هو. فأبقينا عليه وتم عمل المكساچ، وانتهينا من الفيلم. ولكن في كل مرة أشاهد هذا الفيلم تمنيتُ لو نفذت ما قاله كمال أبو العلا بحذف تلك اللقطة.

- ما هي الأفلام التسجيلية التي تنال إعجابك في السينما العالمية، أو بشكل عام، وكذلك المخرجين، بالذات من جيل الكبار؟

من المخرجين الكبار طبعًا هناك أساتذة كبار، إنما هناك مخرجون يمكن أن أقول عنهم أنهم ليس لهم مثيل، مثل “ليني ريفنشتال”. أعتبرها عبقرية.

– كانت تقدم أيضًا سينما روائية كممثلة وكمخرجة.

أولًا كممثلة كانت “فيلم ستار” أي إنها لا تأخذ أي دور ولكن أدوار البطولة. وكانت تتسلق الجبال وتقوم بمشاهد صعبة وترقص وكانت تفعل أشياء كثيرة. تركت كل ذلك واتجهت للأفلام التسجيلية. ولكنها أيضًا حصلت على إمكانيات؛ فهتلر مثلًا وفر لها ثلاثين كاميرا لتصوير فيلم” انتصار الإرادة”.وقد ذَكَرَتْ لهم في محاكمات نورمبرج أنها لم تقم بعمل دعاية ولا أفلام دعائية، قالت: “أنا أقدم فن”. فعندما صورت مثلًا احتفالات الحزب النازي في نورمبرج، وكان احتفالًا ضخمًا جدًّا وبه الشبيبة الهتلرية والأعلام والجميع في انتظار هتلر، هتلر قادم. ولكن كيف؟ من بين السحاب، الطائرة تطير. هكذا تكون قد قالت كل شيء، وكأنه رسول العناية الإلهية القادم من السماء متجهًا إلى الأرض. والفيلم لا يحتوي على أي كلمة، لكن هذا هو الفن، الفن قال أكثر مما تقوله الكلمة، ولن يكون للكلمات نفس تأثير لقطة كهذه. مايكل مور أيضًا واحد من العباقرة في السينما التسجيلية. أفلامه تحقق أرباحًا كبيرة في دور العرض. هو أيضًا ليس له مثيل، وهو شخصية متفردة وحقق أشياء لم يستطع شخص آخر تحقيقها.

– ما هي أحب أفلامك إليك؟ وهل هناك فيلم من أفلامك تعتبره مميزًا بالنسبة لك وتعتز به؟

أحب أفلامي إلي، هي الأفلام التي لم أستخدم فيها التعليق، لأن التعليق يحدد مسارًا معينًا أو نطاقًا معينًا. لكن الأفلام التي لا تحتوي على تعليق، خرجت فيها عن القواعد التي تحكمني. هذا لا يعني أنه لا يوجد قواعد، لأنه بالتأكيد لا يوجد شيء مطلق، ولكن أقصد، الخروج عن القواعد التي تحدد إحساسي، فالفنان يجب أن يُعبر عن ذاته، لأن التعبير عن الذات هو الذي يمكن الفنان من أن يقدم فنًّا. فالفن يُصنع عندما تتوفر حرية أكثر.

– ما هي النصيحة التي تقدمها لصناع الأفلام التسجيلية لكي يطوروا من أنفسهم ويصنعوا أفلامًا جيدة؟

عمومًا، إذا أخلص الإنسان لشيء وكرّس نفسه للعمل الذي يقوم به، سيُحبه، وعندها سيستطيع أن يُبدع ويُخلص له. بمعنى أنه عندما أقوم بعمل فيلم بكل جوارحي وكل تفكيري وكل جهدي، بالتأكيد سأصنع شيئًا يستحق.

عن علي الغزولي:

مخرج تسجيلي مصري، مدير تصوير سينمائي وفنان تشكيلي حاصل على دبلوم كلية الفنون التطبيقية عام ١٩٥٦، حصل على دراسات حرة في التصوير التشكيلي بكلية الفنون الجميلة ودكتوراه في التصوير السينمائي من المركز التجريبي للسينما في روما عام ١٩٦١ ودبلوم الإعلان من مدرسة سان جاكومو في روما في نفس العام.

أقام وشارك في عدة معارض تشكيلية واقتُنِيَ بعضٌ من أعماله في متحف الفن المصري الحديث والمجلس الأعلى للثقافة.

عمل كمدير تصوير ل:

– ستة وعشرين فيلمًا تسجيليًا

– أربع مسلسلات سينمائية للتلفزيون

– ثمانية أفلام سينمائية للسينما والتلفزيون

-عشرة أعمال استعراضية سينمائية

تفرغ لإخراج الأفلام التسجيلية منذ عام ١٩٨١، حيث قام بإخراج أربعة وثلاثين فيلمًا تسجيليًا، حصل عنهم على العديد من الجوائز المحلية والدولية.

جوائز دولية:

– جائزة أوسكار ترانستيل في مهرجان بريفوتورا بألمانيا عن فيلم صيد العصاري ١٩٩٥

– جائزة خاصة في مهرجان ميريديان بفرنسا عن فيلم صيد العصاري ١٩٩٥

– الجائزة الثانية في مهرجان تيتوجراد بيوغوسلافيا عن فيلم قوافل الحضارة ١٩٨٩

– دبلوم التقدير في المهرجان الدولي لأفلام الفولكلور برومانيا عن فيلم حديث الصمت ٢٠٠٢

– جائزة التانيت الذهبي في مهرجان قرطاچ السينمائي الدولي عن فيلم صيد العصاري ١٩٩٠

– الجائزة الفضية في مهرجان دمشق الدولي عن فيلم الريس جابر ١٩٩٣

– الجائزة البرونزية في مهرجان الإسماعيلية الدولي عن فيلم صيد العصاري ١٩٩١

– جائزة أحسن إخراج في اتحاد الإذاعات العربية بتونس عن فيلم قوافل الحضارة ١٩٩٠

– جائزة لجنة التحكيم الخاصة في المهرجان العربي الأول للسينما التسجيلية عن فيلم رشيد لؤلؤة الشاطئ الشمالي ١٩٨٥

– الجائزة الذهبية من مهرجان القاهرة للتلفزيون عن فيلم العمارة المدنية ١٩٩٥

– الجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة للتلفزيون عن فيلم المسجد ١٩٩٦

– الجائزة الثانية في مهرجان القاهرة للتلفزيون عن فيلم أحلام في العلالي ١٩٩٦

جوائز محلية:

– الجائزة الأولى في مهرجان الإسكندرية السينمائي عن فيلم قايتباي ١٩٨٢

– جائزة الإخراج عن أحسن الأعمال من إنتاج التلفزيون عن فيلم أرض الفيروز ١٩٨٥

– الجائزة الذهبية في المهرجان القومي للأفلام التسجيلية بالإسماعيلية عن فيلم حكيم سانت كاترين ١٩٨٨

– الجائزة الذهبية في المهرجان القومي للأفلام التسجيلية بالإسماعيلية عن فيلم قوافل الحضارة ١٩٨٩

– الجائزة الذهبية في المهرجان القومي للأفلام التسجيلية بالإسماعيلية عن فيلم صيد العصاري ١٩٩١

– الجائزة الذهبية في المهرجان القومي للأفلام التسجيلية بالإسماعيلية عن فيلم الريس جاير ١٩٩٣

– جائزة لجنة التحكيم الخاصة من المهرجان القومي للسينما المصرية عن فيلم العمارة المدنية ١٩٩٥

– جائزة لجنة التحكيم الخاصة من المهرجان القومي للسينما المصرية عن فيلم حديث الصمت ٢٠٠٠

أهم التكريمات:

– وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ١٩٩٤

– نوط الامتياز من الطبقة الأولي ١٩٨٦

– جائزة الدولة التشجيعية عن إخراج فيلم سيناء هبة الطبيعة ١٩٨٦

– تكريم من المهرجان القومي للسينما المصرية ١٩٩٩

– تكريم من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية ٢٠١٤

– تكريم من المركز الكاثوليكي المصري للسينما ٢٠١٨

– تكريم من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية ٢٠١٩

وغيرها من التكريمات.

.