سحر السينما بين الحياة الحقيقية والحياة الوهمية

هل نعيش حياة حقيقية أم مزيفة؟ وإن كانت مزيفة هل سندرك ذلك؟ ربما يعتمد هذا على التمثيل المتقن لمن يتحكم بهذه الحياة.

تناولت بعض الأفلام هذه الفكرة بطرق مختلفة، أظهرت بعضها الحياة الزائفة كقارب إنقاذ يبعد أحدهم عن مأساة يمكن أن تغرق فيها روحه، بينما أظهرت بعضها هذه الحياة الوهمية البديلة كبالون ينفجر بوخزة دبوس ليبعثر حياة كاملة في كل اتجاه.

الحياة جميلة.. بكذبة واحدة

في الفيلم الإيطالي “الحياة جميلة”Life is Beautiful من إخراج وبطولة روبرتو بينيني، يعيش البطل (غيدو) حياة مستقرة سعيدة مع زوجته وطفله، رغم اعتراض أهل زوجته على زواجه منها لأنه يهودي، إلا أنها تظل معه حين تقع في حبه، بشخصيته الطيبة المرحة التي تضحك في أصعب الظروف.

تقوم الحرب العالمية الثانية ويتم اعتقال اليهود، الذين كان غيدو واحداً منهم، إلا أن زوجته وولده الصغير يرفضان التخلي عنه، تؤخذ زوجته إلى معتقلات النساء ويختبئ طفله معه في زنزانته كي لا يبتعد عنه.تتحول بعدها الكوميديا التي اقتربت من الهزلية في الفيلم إلى كوميديا سوداء، حيث يحاول الأب أن يبعد تفكير طفله عن هذه المأساة، ويوهمه أن ما يمرون به هو مسابقة يحصل الفائز الأكثر صبراً فيها على الجائزة الكبرى.

يساعد السجناء الآخرون الأب على إخفاء ولده حين يكون عليه العمل في نوبات العمل الشاق، ويعيش حالة الرعب والقلق على زوجته، ويعيش في صراع بين شعوره بالظلم من فقدان حريته دون ذنب، وتحمّل الأعمال الشاقة في السجن، وإدراكه أن مصيره هو القتل في النهاية، وخوفه الشديد على ولده. لكنه يخفي كل هذا وهو يتظاهر بالمرح والاستمتاع بهذه اللعبة التي يفرض فيها على ولده شروط الاختباء من المفتشين، والتزام الهدوء، وتنفيذ تعليماته.

يرى الطفل في نهاية الفيلم دبابة المنتصرين بعد انتهاء الحرب وهزيمة النازيين، فيظن أنه فاز بالجائزة الكبرى التي أوهمه والده أنه سيحصل عليها بانتهاء اللعبة التي اختلقها خياله، ولم يعرف أن الجائزة التي قصدها والده كانت هي حياته.

ينجو الطفل ويعود إلى أحضان أمه سعيداً فيما بدا كنهاية سعيدة للفيلم أوصلت الطفل بسلام إلى الواقع بعد أن أغمضت عينيه عن بشاعة الحرب والقتل والدمار، ولكن هل كانت هذه النهاية سعيدة فعلاً؟ ربما لا يؤيد مصير الأب في النهاية هذ الفكرة، ليؤكد أن هناك ثمناً باهظاً قد ندفعه لنحافظ على من نحب.

صنع غيدو لطفله جنة صغيرة بعيدة عن الجحيم لينقذه من المعاناة، بينما نجد فكرة معاكسة تماماً في فيلم “عرض ترومان” Truman Show، الذي يصنع فيه المخرج أيضاً جنة صغيرة وهمية لترومان منذ طفولته، لا ليسعده بل ليسعد الجماهير التي تشاهده من بعيد، ويقدم لهم بعض التسلية.

العرض الأخير

(متلازمة ترومان) في علم النفس هي الاسم غير الرسمي لنوع من الأوهام تسيطر على المريض وتجعله يعتقد أن حياته عبارة عن مسرحية أو عرض تلفزيوني، تم تداول هذا المصطلح عام 2008 تأثراً بفيلم (عرض ترومان)، حيث يبحث المريض الذي يعاني من هذه المتلازمة عن معنى للتغيرات الغريبة التي تحدث في حياته.

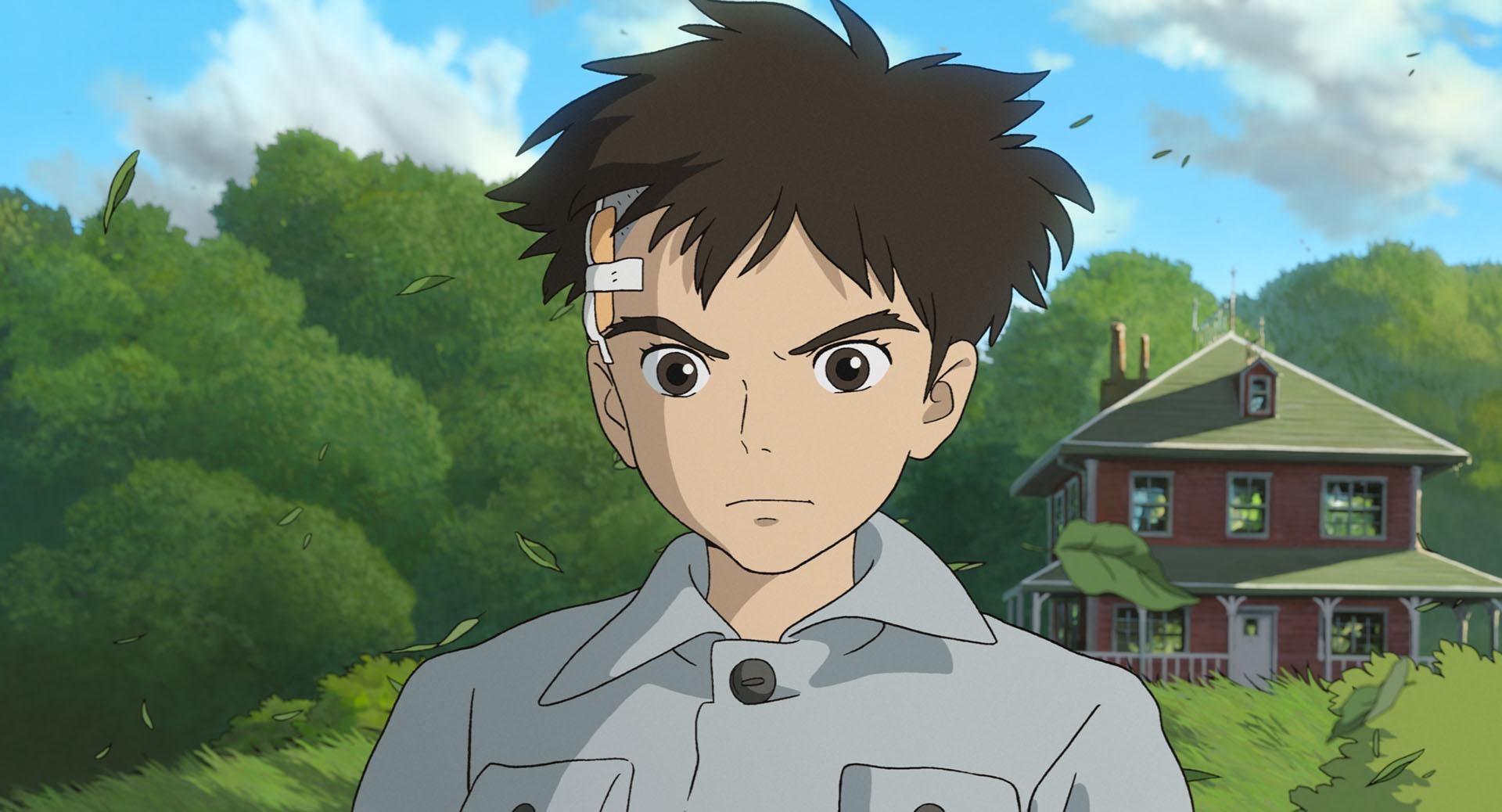

لقطة من فيلم “عرض ترومان”

في فيلم “عرض ترومان” الذي لعب دور البطولة فيه الممثل الأمريكي جيم كاري، يصبح الطفل ترومان منذ طفولته بطلاً لأحد برامج الواقع، حيث تصور حياته بكل تفاصيلها في عالم وهمي مصنوع بإتقان على جزيرة بعيدة عن المشاهدين، مدينة صنعت من أجله، حيث يظن البطل أنه يعيش حياة طبيعية مستقرة مع زوجة وأصدقاء ووظيفة، تراقبه الكاميرات الخفية ليشاهد تفاصيل حياته اليومية آلاف المشاهدين حول العالم في برنامج ترفيهي يصور حياته منذ ولادته ويرتب له المخرج الأحداث المختلقة، ويصنع له الأسرة والأصدقاء الذين لم يكونوا سوى مجموعة من الممثلين، حتى يبدأ ترومان بالشك الذي تؤكده مصادفات وتقاطعات مريبة تحدث له.

يبحث ترومان عندها عن الحقيقة، كما يقتضي الشك. فيتتبع الخيوط المترابطة إلى أن يقرر الهرب أخيراً من هذا العالم الوهمي فيما يشبه الانتحار، وإلقاء النفس في الجحيم للهرب من كذبة الحياة التي كان كل شيء فيها زائفاً.

عندها يقرر المخرج أن يخبره بالحقيقة عبر مكبرات الصوت، في تلميح لمقارنة حياته بالحياة الواقعية المليئة بالكذب والنفاق والزيف، ويضعه المخرج أمام خيارين: أن يستمر في هذه الحياة ويوفر له كل ما يريد، أو يذهب إلى الحياة الواقعية وحيداً ضعيفاّ ويتحمل مسؤولية اختياره.

في مشهد مؤثر مبطن بالكثير من الأفكار الفلسفية لا يتردد ترومان كثيراً في الاختيار، فقد قضى عمره باحثاً عن الحقيقة، بفضول الإنسان الذي يرفض الحياة المريحة المعدة سلفاً، ويختار الكفاح وعيش المغامرة بكل ما تحمله من مخاطرة ليصبح إنساناً حقيقياً بمعاناته. يغادر ترومان اليوتوبيا الزائفة ويختفي عن أعين الكاميرات، وعن عيني المخرج، هارباً من الجنة ليرمي نفسه في أحضان الواقع الغامض بكامل إرادته.

وهذا التخيير الذي لم يحصل عليه هاورد في فيلم “جمال جانبي”Collateral Beauty، بل ظل حائراً أمام كذبة ظنها مجرد هذيان.

كذبة جانبية

في فيلم “جمال جانبي” لم يكتشف ويل سميث -الذي يمثل دور متعهد إعلانات يدير شركة ناجحة اسمه هاورد- الخدعة التي عاشها بعد وفاة ابنته ومروره بأزمة نفسية حادة جعلته يبتعد عن العالم ويفقد التواصل معه، وتنهار حياته على كل المستويات كأحجار الدومينو التي تتهاوى جميعها بسقوط حجر واحد.

لقد استغل زملاؤه في العمل حالته هذه ليدسوا في طريقه شخصيات وهمية مثلت (الحب، الموت، الزمن) لتوجيهه إلى اتخاذ قرار إداري يحقق مصالحهم.

لقطة من فيلم “جمال جانبي”

عرف زملاؤه بأمر رسائله الوهمية لهذه المعاني كتساؤلات عن معنى الحياة، وحيرته تجاه هذه المعاني الثلاثة، فطلبوا من مجموعة ممثلين التظاهر بأن الرسائل قد وصلتهم، فهم في الحقيقة تجسيد لهذه المعاني، ليبدؤوا باقتحام حياة هاورد ودس الرسائل النفسية في لاوعيه ليتخذ في نهاية الفيلم القرار الذي أراده الزملاء.

ولم يكتشف هو الحقيقة بسبب وضعه النفسي الخاص، إلا أن هذه الرسائل في المقابل ساعدته على الوقوف على قدميه من جديد وتواصله مع العالم مرةً أخرى واستعادة حياته ببطء وتقبله الفقدان.

فكما في لعبة الدومينو، تتساقط الأحجار كلها بسقوط حجر واحد، لكنها تحتاج لبنائها من جديد إلى إعادة كل حجر على حدة.

تتغير حياة زملائه الثلاثة بتأثير من الممثلين الثلاثة الذين يتركون أثراً في حياتهم أيضاً متعلقاً بالمعاني التي تقمصوا دورها، ربما كان ذلك أحد أشكال (الكارما) الذي أراد المخرج استخدامه ليثبت أن ما نقدمه للآخرين يعود إلينا بطريقة ما.

وربما هذا ما حصل مع أليكس في الفيلم الألماني (وداعاً لينين) حين صنع لأمه عالماً وهمياً، غرق هو فيه بعد ذلك وحقق به أحلامه الطفولية الصغيرة.

وداعاً أيها الواقع

فقدان آخر بشكل مختلف ظهر في الفيلم الألماني “وداعاً لينين”Goodbye Lenin هو فقدان الأمان والأرض الصلبة التي تقف عليها الأم الشيوعية المتطرفة، التي هجرها زوجها في شبابها مع طفليها هارباً إلى ألمانيا الغربية، لتغرق هي في العمل الحزبي كي تنسى صدمتها.

كافحت الأم من أجل طفليها إلى أن أصبحا شابين، حتى أصيبت بأزمة قلبية مفاجئة حين رأت ولدها أليكس يشارك في مظاهرة ضد النظام، النظام الذي نذرت له حياتها.

تدخل الأم بسبب هذه الأزمة في غيبوبة لثمانية أشهر-يسقط خلالها جدار برلين- لم يتخلّ فيها ولدها عنها لحظة واحدة وهي على سرير المرض، وحين تفيق من غيبوبتها يخشى عليها من الصدمة حين تعرف بالأخبار الجديدة، فيوهمها أن الوضع باقٍ على ما كان عليه، ويصنع لها في غرفتها التي لا تستطيع مغادرتها عالماً صغيراً وهمياً، يحتفظ فيه بتفاصيل حياتها السابقة التي لم يعد يعيشها سواها، بعد أن غير التحول السياسي المفاجئ كل شيء في ألمانيا الشرقية.

لقطة من الفيلم الألماني “وداعا لينين”

يصنع أليكس لأمه وطناً صغيراً مكوناً من شاشة تلفاز، وعائلة وبعض الأصدقاء، ونشيد وطني، وعلب طعام مصنوع محلياً، ويضع المخلل المستورد في علب قديمة كي لا تشعر أمه بالفرق.

يتعاون أليكس مع جيرانه وأصدقاء والدته ليمثلوا أدوارهم بدافع إنساني كي لا تصاب الأم بصدمة تدخلها في غيبوبة أخرى، فقد تحملوا كلهم صدمة التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالتدريج وإن كان في فترة قصيرة.

تحكم أليكس بالزمن الذي رمز إليه بالتقويم، حيث يمكن تمزيق بعض أوراقه لاستعجال مناسبة ما، وتلاعب بالأحداث عن طريق الأخبار التي اختلقها مع صديقه وسجلها على أشرطة الفيديو، لتظهر كبرامج تلفزيونية، وهذا ما جعل أمه تعيش في وهمها المريح، دون إدراك التغيير الذي حدث، لهذا بقيت مخلصة لأصنامها، إلى أن تداركها ابنها يوماً قبل أن تلتفت إلى الأعلى وترى تمثال لينين المقدس يتدلى باستهانة من طائرة لنقله إلى مكان آخر، أو التخلص منه.

تنقلب الأمور حين تقرر الممرضة التي تهتم بالأم أن تنقذها من هذه الكذبة التي يحاولون إقناعها بها، لذلك تخبرها بالحقيقة على سرير المستشفى بعد إفاقتها من نوبة قلبية أخرى، لكنها قبل أن تستوعب الأمر يطرق باب غرفتها زوجها الغائب بعد كل تلك السنين، مرة أخرى، يغادر وطن ويعود وطن.

يستمر أليكس الذي لم يدرك معرفة أمه للحقيقة في خلق عالمه الصغير، يغرق هو في هذه المسرحية التي يصنع بها واقعاً جديداً بسهولة، يستخدم أحلامه القديمة أيضاً، يطلب مساعدة رائد الفضاء الذي ولع به في طفولته ليمثل مشهداً عن الوضع السياسي في البلاد، مرتدياً بدلة رائد الفضاء التي طالما حلم بها، يجلس أليكس إلى جوار أمه على السرير مندهشاً مثلها بما يشاهد، وربما يحاول هو الآخر تصديق الوهم الذي صنعه، تنظر إليه أمه بحنان، بصمت، حين تنقلب الأدوار وتصبح هي من يمثل كي لا تصدمه بمعرفة الحقيقة وضياع جهده.

في النهاية.. تموت الأم التي مثلت الجانب المتحيز المتشدد في ولائه، ولكنها تطلب أن ينثر رفاتها في الهواء لينتشر في الجهات الأربع بعد أن تخلصت من عبء آلام الماضي التي تراكمت في روحها لسنين، وقادها الوهم اللطيف -الذي صنعه محبوها- إلى الانفتاح والتقبل والتسامح في آخر أيام حياتها.

يقول أليكس وهو راضٍ عن نفسه: “البلد الذي تركته أمي كان البلد الذي آمنت به، والذي أبقيناه حياً حتى آخر لحظة عاشتها، بلد لم يكن موجوداً على الصورة سيبقى في ذاكرة أمي فقط“.

تطرح هذه النوعية من الأفلام أسئلة في الحياة:

هل تحتاج الحياة إلى الكذب لتبدو جميلة؟ وهل الخيال حياة أخرى؟

هل نستمد القوة من الوهم الجميل؟ وهل الحرب والكوارث لعبة ممتعة حين نقنع أنفسنا بذلك؟

هل يمكن أن نعيش الكذبة دون أن يغير ذلك شيئاً في حياتنا؟

وهل نشكر في النهاية -أو نسامح- هؤلاء الذين كذبوا علينا لأي سبب كان، أم أن معرفة الحقيقة أهم من السعادة المؤقتة؟

* كاتبة من اليمن