المخرج مراد مصطفى:أفضل مدرسة لتعلم السينما هي أن تصنع فيلما

شهاب بديوي

هناك عدد متزايد من الشباب المتعطشين لتعلّم السينما خارج جدران المؤسسات الرسمية إلى جانب طلاب المعهد العالي للسينما، الذين يسلكون الطريق الأكاديمي لدراسة هذا الفن. هم شباب لديهم الشغف والرغبة، لكنهم يفتقرون إلى الدعم المنهجي أو القدرة المالية للالتحاق بورش متخصصة.

ولهذا ظهرت في السنوات الأخيرة أكاديميات ومبادرات وورش تدريبية تحاول تلبية هذا الاحتياج المتزايد، لكنها –في كثير من الأحيان– تأتي بتكاليف باهظة تجعلها حكرًا على فئة محددة. في المقابل، أصبح البديل المعرفي متاحًا في شكل كتب متخصصة، ومقالات نقدية، ولقاءات مع مخرجين، وكثافة المشاهدة، وهي أدوات تعلّم ذاتية لكنها فعّالة، وتفتح الباب لتكوين وعي سينمائي متين.

من هذا الواقع، ولدت فكرة أن نتحدث عن أسرار صناعة الفيلم القصير الناجح، لا نظريًا فقط، بل من خلال تجارب حقيقية لصنّاع أفلام متميزين. كيف بدأوا؟ ماذا تعلموا؟ كيف صاغوا أفكارهم؟ وكيف تجاوزوا العقبات ليصنعوا أفلامًا تُشاهَد وتُحترم وتُعرض في المهرجانات؟

يبرز الفيلم القصير كفن مقاوم ومكثف، قادر على أن يقول الكثير في وقت قليل. ليس مجرد تجربة فنية مقتضبة، بل هو مساحة حرة للبحث، للتجريب، وللتعبير عن الذات بجرأة لا تسمح بها أحيانًا الأفلام الطويلة. في مصر، تحوّل الفيلم القصير من مجرد واجب أكاديمي أو مشروع تخرج، إلى أداة حقيقية لصناعة جيل جديد من السينمائيين.

ف” الأفلام القصيرة واحدة من أصعب أفلام السينما في صناعتها حيث اهتمامها بالتكثيف في الإخراج والحوار والمشاهد والقصة”. (*)

أصبح الفيلم القصير هو البداية، والبوابة، والمختبر الأول. لا عجب أن كثيرًا من الأسماء التي تُحدث اليوم ضجيجًا في المهرجانات العالمية، بدأت بأفلام قصيرة صنعتها بإمكانات محدودة، لكنها كانت مشبعة بالحس، والصدق، والرؤية.

في بلد يعاني من مركزية الإنتاج السينمائي، وتضييق الفرص، وقلة الموارد، يمنح الفيلم القصير صانعه فرصة للاستقلال، والتحكم، والقول. هو صوت الموهبة قبل الميزانية، وصوت الفكرة قبل الاستعراض.

ولأن الفيلم القصير لا يعتمد على الشهرة أو النجوم أو العائد التجاري، فهو في جوهره أصدق وأكثر تعبيرًا عن القلق الإنساني والأسئلة الكبرى. لهذا أصبحت الأفلام القصيرة اليوم تمثّل نبض السينما الجديدة في مصر: سينما من الهامش، ولكنها لا تقل عمقًا ولا أهمية عن الأفلام الكبرى.

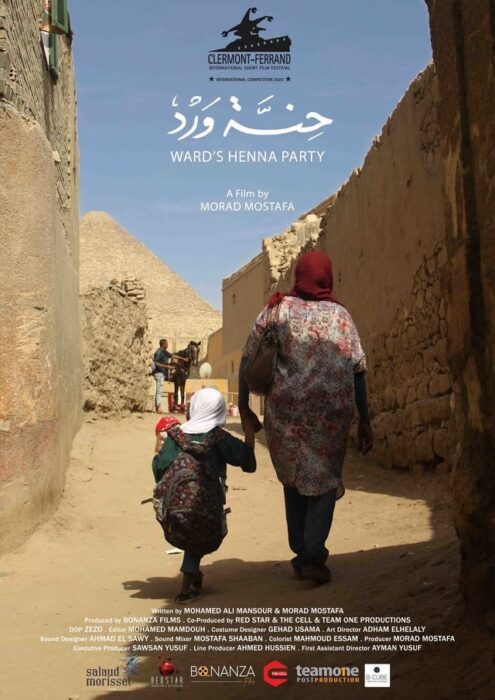

وعند الحديث عن الأفلام القصيرة الجادة، لا يمكن إغفال اسم مخرج استطاع أن يفرض نفسه بقوة على الساحة العالمية، وليس فقط المحلية، وهو المخرج مراد مصطفى. قدّم مراد مصطفى أربعة أفلام قصيرة متميزة هي: حنة ورد، ما لا نعرفه عن مريم، خديجة، وعيسى، بالإضافة إلى فيلمه الروائي الطويل الأول عائشة لا تستطيع الطيران، واستطاعت هذه الأعمال أن تحصد جوائز عديدة من مهرجانات دولية مرموقة، وأن تضعه في مصاف أهم صناع الفيلم القصير في العالم العربي.

في فيلمه الأخير “عيسى”، الذي يقوم ببطولته كيني مارسلينو وكنزي محمد، ويشارك مراد في كتابة سيناريوه مع سوسن يوسف، تدور الأحداث حول مهاجر أفريقي يبلغ من العمر 17 عامًا، يعيش في مصر، ويجد نفسه في سباق مع الزمن لإنقاذ من يحب بعد حادث عنيف، في قصة تنبض بالتوتر الإنساني والبعد الاجتماعي.

ويأتي فيلم “عيسى” امتدادًا طبيعيًا لمشروع مراد مصطفى الفني، الذي يتبنّى من خلاله قضايا المهمشين والمهاجرين الأفارقة في مصر، وهو خط درامي واضح في جميع أفلامه القصيرة السابقة. وقد أشار مراد إلى أن اختياره لهذا الموضوع نابع من نشأته في حي عين شمس الشعبي بالقاهرة، والذي يُعد من أكبر المناطق التي تضم تجمعات للمهاجرين الأفارقة في مصر. ومن هنا جاءت رغبته في تقديم حكايات مختلفة تدور داخل المجتمع المصري، ولكن من خلال وجهات نظر غير معتادة، ومن زوايا لا تُروى كثيرًا في السينما.

تمتلك سينما مراد مصطفى طابعًا خاصًا يصعب الخلط بينه وبين غيره. بصمة تنتمي بوضوح إلى الواقعية، لكنها ليست تلك الواقعية السطحية أو التسجيلية، بل واقعية شديدة التركيز، تنبض بالحياة والتفاصيل، وتلتقط وجوه الناس الهامشيين وحكاياتهم الصغيرة التي لا تنال عادة حقها في الحضور.

لا يعتمد مراد على الحوار الكثير أو الانفعالات المفتعلة، بل يبني أفلامه على السكوت المحمّل، والمشهد المشدود، واللحظة التي تبدو عادية لكنها تخفي اضطرابًا ما.

أحد أهم خياراته الفنية التي تكررت في أغلب أعماله هو تعاونه مع ممثلين غير محترفين. ليس على سبيل التجريب، بل كرهان حقيقي على الصدق. يفتش مراد عن ملامح جديدة، وخبرات إنسانية لم تتشكل بعد داخل قوالب الأداء التقليدية، وهو ما يمنح مشاهده نوعًا من العفوية التي لا يمكن اصطناعها.

كما أن المكان يلعب دورًا مركزيًا في أفلامه؛ ليس مجرد خلفية، بل جزء من بنية المشهد والشخصية. من الحارات الضيقة في الأحياء الشعبية إلى الغرف التي تختنق بصمت أصحابها، يستخدم مراد الموقع كأداة تعبير، تجعل من البيئة عنصرًا حيويًا يضيف لطبقات السرد والصورة.

أما على مستوى التكنيك، فهو يميل إلى الأسلوب الطبيعي: إضاءة خافتة، كاميرا محمولة، تكوين بصري غير متكلف. كل شيء في الصورة يبدو وكأنه التُقط كما هو، دون تدخل، بينما في الحقيقة، هناك تحكم شديد في الإيقاع والتكوين، وفي المسافة بين الكاميرا والناس.

هنا الحور الذي أجريته مع مراد مصطفى:

(س) لا أخفيك سرًا، حين شاهدت فيلم “عيسى”، أول أفلامك، شعرت أنك ربما تصنع فيلمًا يغازل لجان التحكيم. لكن بعد مشاهدة أعمالك السابقة، أدركت أن حكمي كان متسرعًا، وأن هناك مشروعًا واضحًا وممتدًا في اختياراتك. سؤالي: إلى أي مدى ساعدتك خبرتك في العمل كمساعد مخرج في أفلام شاركت في مهرجانات دولية، في فهم “من أين تؤكل الكتف”؟ وهل تشعر أن ذلك منحك معرفة مُبكرة بما يُرضي المهرجانات؟ أم أن اختياراتك جاءت بدافع داخلي لا علاقة له بالحسابات؟

(ج) سؤال جميل ومعقد في آنٍ واحد، لأنه يتعامل مع لحظة الميلاد الحقيقية للفيلم، وهي لحظة غالبًا ما تكون غامضة حتى لصانعها.

في حالتي، تأتي الأفكار من مصادر متعددة، لكنها دومًا ترتبط بشيء شعرت به بعمق. أحيانًا أرى مشهدًا عابرًا في الشارع، أو أسمع حكاية غريبة أو أقرؤها في مكانٍ ما، فتعلق في ذهني وتبدأ في النمو من تلقاء نفسها. وفي أحيانٍ أخرى، أبدأ من شعور داخلي: خوف، أو قلق، أو إحساس بالغربة، وأظل أبحث عن الشكل أو القصة التي يمكنها احتواء هذا الشعور.

بمعنى آخر، أحيانًا تولد الفكرة من الخارج، وأحيانًا من الداخل، لكن ما يهمني دومًا أن تحتوي على شيء صادق. شيء أفهمه شخصيًا، أو عشته، أو على الأقل يمكنني تخيّله بصدق.

في “عيسى” مثلًا، كان المشهد الرئيسي – اللحظة التي يحمل فيها عيسى فتاة صغيرة ويحاول إنقاذها – قد ظهر لي أولًا كرؤية بصرية وأنا أسير في أحد شوارع عين شمس. رأيت شابًا مهاجرًا أفريقيًا على دراجة نارية، وخلفه فتاة مصرية صغيرة تحمل طفلة، وتبدو متوترة وتبكي. ظلت هذه الصورة عالقة في ذهني، وبدأت أسأل نفسي: إلى أين هم ذاهبون؟ ماذا حدث لهم؟ وماذا قد يحدث؟ ومن هنا بدأت القصة تتشكل.

أنا مؤمن بأن الفكرة الجيدة لا يكفي أن تكون مختلفة، بل يجب أن تكون مُلحّة، تُلحّ عليك أن تحكيها، حتى لو لم تكن متأكدًا إن كان الآخرون سيفهمونها أو يحبونها.

في النهاية، لا أحب أن أقدّم أفلامًا عن “أفكار ذكية”، بل عن “أشخاص”. أشخاص من لحم ودم. أحب أن أُلاحق لحظة إنسانية خام.

(س) من أين تأتي بأفكار أفلامك؟ هل تولد الفكرة من موقف واقعي، من مشهد عابر، أم أنك تبدأ أحيانًا من شعور داخلي وتبني الفيلم حوله؟ وبعد أن تلتقط الفكرة، كيف تبدأ في تطويرها؟ هل تعتمد على الكتابة أولًا، أم أنك تفكر بصريًا؟ وكيف تعرف أن الفكرة جاهزة لتتحول إلى فيلم؟

(ج) شخصيًا، لا أبدأ بالكتابة المباشرة، بل أبدأ بالتفكير البصري. أول ما أفعله هو أن أحاول رؤية الفيلم في خيالي. أتخيله: الأماكن، الإضاءة، الشخصيات، الإيقاع، الصمت، واللحظات الأساسية التي تمثّل القلب العاطفي للفيلم. دائمًا ما أفكر في أول لقطة وآخر لقطة، فهما لحظتان يجب ألا تُنسيا. أحيانًا أرسم مشاهد على الورق، أو أدوّن جُمَلًا ومشاهد مفككة، أو أجمع صورًا تنقل الإحساس الذي أسعى إليه.

الكتابة تبدأ بعد أن أشعر أنني “أبصِر” الفيلم في ذهني. ليس بالضرورة أن أراه كاملًا، لكن على الأقل أن أُبصر نواته: لحظات معينة، علاقة، توتر، نهاية، مشهد افتتاحي؛ شعور يجذبني بقوة.

حين أشعر أنني أمتلك موقفًا إنسانيًا واضحًا، فيه صراع أو سؤال، أبدأ بتدوين: من هم الشخصيات؟ أين يعيشون؟ ما الذي يميزهم؟ ما الحدث الذي سيحرّك كل شيء؟

أحاول أن أسمعهم، أن أتخيل كيف يتحدثون، كيف يمشون، لماذا يصمتون؟ ثم أبدأ في كتابة التتابع، ثم السيناريو. ولا أكتب معالجة تقليدية في الغالب، بل أفضل الدخول إلى كتابة السيناريو مباشرة، لتكسير الحاجز بيني وبين المشروع.

(س) أفلامك تمتلك طابعًا خاصًا يمكن تمييزه بسهولة.. كيف تعتقد أن المخرج يستطيع الوصول إلى “صوته الخاص”؟ وهل كان ذلك وعيًا منك منذ البداية أم نتيجة تراكم التجربة؟

(ج) هذا السؤال يقودنا إلى أمر عميق للغاية: كيف يمكن للمرء أن يكون “نفسه” وسط كل هذا الضجيج، والتقليد، والتأثر السينمائي المحيط بنا؟

وسأكون صريحًا: الوصول إلى “الصوت الخاص” لا يأتي من أول فيلم، ولا حتى من وعيٍ مباشر. بل هو نتيجة للتراكم، والتجريب، وصدق داخلي.

في البداية، مثل أي شخص، تأثّرت بمخرجين أحبهم، وكنت أطمح لصنع أفلام “جيدة”. لكن مع مرور الوقت، أدركت أن أجمل ما يمكنني تقديمه هو الشيء الذي لا يستطيع غيري تقديمه بطريقتي؛ ليس لأنني أملك أدوات أفضل، بل لأن لديّ نظرة محددة للعالم، وتجربة حياة لا يمتلكها سواي.

الصوت الخاص يشبه اسمك الكامل، لا يملكه سواك. يبدأ حين تتوقف عن التقليد، وحين تنظر داخلك وتسأل نفسك:

ما الحكايات التي لا تُروى؟

ما الصور التي لا تغيب عن خيالك؟

ما نوع الصمت الذي تألفه؟

ما الأماكن التي تشبهك؟

ما الطريقة التي تحب أن ترى بها الناس؟

بالنسبة لي، هذا حدث تدريجيًا. فيلم بعد فيلم، بدأت أفهم لماذا أعمل، وعن ماذا أعمل، وكيف. لاحظت أنني أميل للصمت أكثر من الكلام، وللشخصيات الرمادية التي تحتوي شيئًا من العنف أكثر من الطيبة، وأنني مهتم بالأماكن أكثر من الديكور، وبالناس الذين لا يلتفت إليهم أحد. أجد الجمال في الوجوه المُجهدة، لا الملساء.

الصوت الخاص ليس قرارًا، بل اكتشاف، وقد تقاومه في البداية، وتحاول “التأقلم”، لكن في النهاية، حين تترك نفسك تقودها المشاعر الصادقة، سيظهر من تلقاء نفسه.

والمهم أن تواصل العمل، حتى لو كنت خائفًا، أو غير متأكد. فالتجربة هي ما يصقل الصوت، لا التأمل وحده.

الصوت الشخصي هو مزيج من الصدق، والاستمرارية، والشجاعة في الانحياز إلى نفسك.

(س) بالرغم من أن دخول أيّ فيلم في سباق المهرجانات العالمية يُعدّ وسامَ شرفٍ في عالم صُنّاع الأفلام، إلا أن الأمر بالنسبة للجمهور العام مختلف، حيث تقترن سيرة أفلام المهرجانات لدى الجماهير العامة في مصر بالأفلام المملّة. فهل عزوف الجمهور العام عن أفلام المهرجانات — إن جاز لنا قول هذا المصطلح — مسؤولية الصانع أم الجمهور؟

ولماذا لا نرى تجارب تمزج بين المستوى الفني الجيد وبين إعجاب الجماهير، كما رأينا هذه المعادلة متحققة في أفلام كثيرة مثل أفلام شريف عرفة مع وحيد حامد، أو أفلام رأفت الميهي، أو أفلام علي بدرخان، وغيرهم من المخرجين؟ وقد يجعلنا هذا أمام تساؤل آخر، وهو: لِمَن تُصنع أفلام المهرجانات إذا كانت لا تُعرض للجماهير العامة ليشاهدوها؟

(ج) هذا سؤال سيظل محل نقاش دائم، لأنه في صلب الإشكاليات المعاصرة في صناعة السينما. الواقع أن لكل فيلم جمهوره وذوقه. حتى المهرجانات، هي جمهور، بل جمهور عريض. وقد خُدعنا حين قيل إن أفلام الآرت هاوس بلا جمهور.

الفيلم الذي ينتمي لهذا النوع المختلف يُعرض في مهرجانات وفي بلدان عديدة، ويتم توزيعه تجاريًا خارج مصر، في أوروبا والعالم العربي، على نطاق واسع. بينما الفيلم التجاري المحلي لا يُعرض إلا في مصر والسعودية، وهو أمر محزن.

ولنكن صرحاء، هناك فجوة معرفية وذوقية بين ما اعتاده الجمهور، وبين ما تقترحه أفلام الآرت هاوس، خصوصًا تلك التي تُنتج خارج الأطر التجارية منذ أيام يوسف شاهين.

***

(س) ما هي النصيحة الأهم التي توجهها اليوم لأي شاب أو شابة يرغبون في دخول عالم السينما؟ هل تنصحهم بانتظار الفرصة الكبيرة أم بصناعة أفلامهم فورًا بالإمكانات المتاحة؟

(ج) لا أحب إعطاء النصائح كثيرًا، ولا أرى نفسي قدوة لأحد، لكن إن كنت سأقول شيئًا، فسيكون من منطلق تجربة شخصية مليئة بالمحاولات والفشل، حتى عرفت ما ينبغي علي فعله.

الفرق بين صُنّاع الأفلام في بدايتهم لا يكمن في “الفرصة”، بل في “الجاهزية”. الفرصة قد تأتي، لكنها تضيع إن لم تكن جاهزًا.

والجهوزية لا تعني المال أو العُدّة، بل أنك حاولت، فشلت، جرّبت، وصوّرت، وكتبت، وبحثت عن صوتك ووجدته.

حين صنعت “حنة ورد” كنت مستعدًا تمامًا لأن أقدّم فيلمًا مختلفًا، يستطيع أن يُنافس عالميًا.

أنا مؤمن بأن أعظم مدرسة لصناعة الأفلام هي أن تصنع فيلمًا. لا أن تقرأ عنه، أو تتحدث عنه، أو تكتفي بمشاهدته. بل أن تصنعه، حتى لو بهاتفك المحمول، حتى لو بلا ممثلين، حتى لو بلا ميزانية.

ودائمًا فكّر في الفيلم الذي تستطيع إنجازه حاليًا، فيلم ذكي ومؤثر وفي متناول يدك، لا مشروعًا ضخمًا مؤجلًا على وهم التنفيذ.

(س) بحكم خبرتك، ما هي الأخطاء المتكررة التي يقع فيها صناع الأفلام الجدد؟

سواء في الفكرة، أو طريقة الإخراج، أو التعامل مع الإنتاج، ما أكثر ما تراه يتكرر وتعتقد أنه يجب الانتباه إليه؟

(ج) الوقوع في الخطأ أمر طبيعي، وسيظل المخرج يرتكب الأخطاء حتى لو صار “راسخًا” في مجاله. لكن الفكرة تكمن في نوعية الأخطاء وكثافتها.

هناك أمور متكررة ألاحظها دومًا بين صناع الأفلام الجدد، بعضها بسيط لكنه قد يضعف الفيلم بشكل جذري.

سأذكر لك أبرز ما أراه متكررًا:

1. الاعتماد على الفكرة دون المعالجة

البدء بفكرة “جيدة” أو “ذكية” لا يكفي. من دون تطوير حقيقي للشخصيات وبناء درامي وموقف إنساني عميق، تصبح الفكرة سطحية.

ركّز على “لماذا يحدث هذا؟ وكيف يشعر الناس به؟”، لا فقط على “ماذا سيحدث؟”

2. الكتابة الزائدة والتفسير المفرط

كثير من المخرجين الجدد يشرحون كل شيء، سواء بالحوار أو التكرار. لكن في السينما، الصمت، والنظرات، والحركات الصغيرة قد تكون أبلغ من صفحات حوار.

ثق في المتلقي، واترك له مساحة للتأمل والمشاركة.

3. سوء إدارة الوقت أثناء التصوير

خاصة في الأفلام القصيرة، الوقت محدود. البعض يضيع وقتًا طويلًا في مشهد واحد، دون تخطيط كافٍ.

قم ببروفات، واضبط ديكوباجك، واحترم كل دقيقة

4. الاستخفاف باختيار الممثلين

الكثيرون يهتمون بالكاميرا والمكان، وينسون أن وجه الإنسان هو كل شيء.

إن لم يكن الممثل صادقًا، سيسقط الفيلم.

حتى إن اخترت ممثلين غير محترفين، يجب أن تصنع معهم ثقة، وأن تعرف كيف تقودهم ليصدقوك.

5. ضعف في فهم الإنتاج والتوزيع

السينما ليست فنًا فقط، بل إدارة أيضًا.

بعض المخرجين لا يعرفون كيف يديرون ميزانية، أو يُنفقون المال في غير محله.

افهم إمكانياتك، وضع خطة بديلة دومًا.

ليس عيبًا أن تعمل بإمكانات محدودة، بل العيب أن تظن أن المال هو ما يصنع الفيلم.

أحيانًا نجد أفلامًا جيدة لكنها تُهدر بسبب سوء التوزيع. يجب أن تفهم معنى “دورة الفيلم”، وكيفية تحريكه، وما هي المسارات الأنسب له.

في النهاية:

الأفلام العظيمة لا تُصنع بلا أخطاء، بل بأناسٍ يعرفون كيف يتعلمون منها.

كن شجاعًا، فضوليًا، متسامحًا مع نفسك، وتذكّر أن السينما أوسع من أي نصيحة.

ولو أردت أن أُجمل لك كل شيء في جملة:

“اصنع الفيلم الذي لا يستطيع أحد غيرك أن يصنعه، حتى إن لم يكن مثاليًا.”

***

الهامش

(*) منشور على الإنترنت للناقد خالد عاشور.