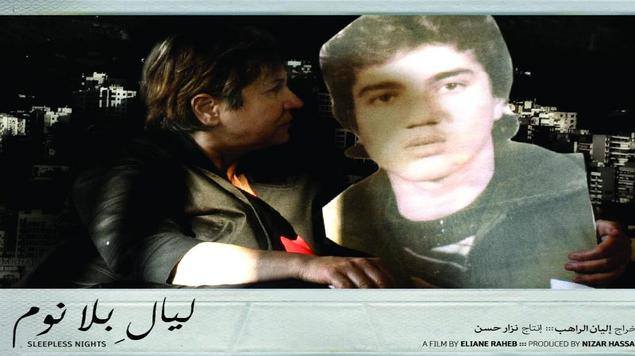

“ليال بلا نـوم”.. الضحية والجلاد.. كلُ يحمل صليبه

أحد الأمور اللافتة والمميزة للفيلم التسجيلي الطويل “ليال بلا نوم” للمخرجة اللبنانية إليان الراهب هويته السينمائية الخالصة، تتقدمها لغة الجسد، بكافة إيماءاته، تلك اللغة القادرة على كشف أعماق الشخصيات وما يكتنفها من غموض وتيارات تحتية، وعواطف متناقضة عنيفة ومكتومة، رغم محاولات البعض في أن يُراوغ مُدعياً النسيان، ساعياً للهروب من حصار الأسئلة النابشة في عمق التاريخ والذاكرة.

تمنح “الراهب” شريطها المثير للجدل والسجال أسلوباً سينمائياً مدهشاً وآخاذاً، رغم بساطته. تمزج فيه بين التورط الشخصي العميق في الموضوع وبين الإنفصال والتباعد الفني والموضوعية في الطرح، دون أن تغفل أن تجعل المتلقي شريكاً متورطاً معها، طوال رحلة صناعة الفيلم، وهى ترسم بورتريه شديد التعقيد نفسياً، موسوم بالسحر رغم بشاعته، ورغم بعض التحفظات الفنية – منها ترهل الإيقاع في جزءه الأخير – والتي لا تُقلل من شأنه. فأسلوبها الاستقصائي وقيامها بدور المحقق الذي يلاحق الشخصيات، وحضورها القوي أثناء المداخلات كان مهماً وجوهرياً إذ نجحت في أن تكبح جماح الأكاذيب – التجميلية – التي كان من الممكن أن تتمادى فيها بعض الشخصيات، حتى نجحت إليان في فتح هذا الثقب الدقيق في الذاكرة الجمعية، وتمكنت من الوصول إلى اثنتين من المقابر الجماعية التي لم تنجح التحقيقات الرسمية في الوصول إليها من قبل.

يتناول الفيلم الذي وضع له السيناريو نزار حسن قضية شائكة، وشديدة الخطورة إذ يمكنها – وربما – في أي لحظة أن تُفجر حرائق جديدة، لأنها تنبش في جراح مُتقيحة لاتزال معبأة بالصديد.إنه لا يكتفي بإعادة فتح صفحات وملفات من الماضي المؤلم المليء بالخراب والدمار والدماء، أو البحث عن خسارة الأرواح البشرية بين قتلى ومفقودين (17 ألف مفقود) وكثير من الذكريات الموجعة، ولا يكتفي بأن يشي بتورط كل الأطراف اللبنانية بدماء بعضها البعض، أو بجعلنا نتأمل لقاء الجلاد بالضحية، أو الخوف من الآخر الذي يسكن الثقافة اللبنانية، وكيف تطور المجتمع اللبناني منذ الحرب الأهلية وبعد مرور أكثر من عقدين على تلك المجازر التي تكاد تتكرر سيناريواتها في عدد من البلدان العربية الآن. لكنه وفي الأساس يطرح تساؤلات جوهرية: القاتل المجرم في حق الإنسانية هل لو اعترف بجرمه واعتذر عنه هل يكون ذلك كافياً حتى تُسامحه الضحية؟ هل مجرد الإعتراف والإعتذار كافيان للغفران؟ من وجد نفسه مضطراً لحمل السلاح دفاعاً عن نفسه وأهله يُعتبر ضحية للحرب؟ هل حجة الدفاع عن النفس تُبرر الاعتداء؟ وهل يُمكن المساواة بين المجرم وبين المقتول أو المفقود؟ هل يغفر الضحايا وأهاليهم لجميع من انتهك وسفك وقتل وعذب بحجة أنه فعل ذلك لمصلحه البلد؟ هل من العدل والأخلاق أن يُطالب الجلاد أن يُغفر له ما تقدم من ذنب من دون أن يُقدم ما لديه من معلومات وأسرار تُهديء من روع أهالي المفقودين وتدلهم على الأماكن التي دُفنت فيها جثث ذويهم؟

يدور الشريط السينمائي أساساً من حول شخصيتين رئيسيتين دراميتين. الأول هو أسعد الشفتري، 55 عاماً، مسؤول الأمن والرجل الثاني في الاستخبارات اللبنانية أثناء الحرب الأهلية (1975 -1990) تحت قيادة بشير الجميل.وعندما انتهت الحرب تم العفو عن جميع من شاركوا فيها. لكن بعد فترة بدأ الماضي يطارد البعض ومنهم الشفتري الذي يعترف بأنه قام بعمليات قتل وخطف وسيارات مفككة وكل شيء يُمكن تخيله، بأنه تعاون مع اسرائيل التي كانت بالنسبة له الحلم والأمل والقدوة. هكذا يعترف مُقراً بمسئولياته ويعتذر بحق كل من أساء إليهم!. إنه لا ينفي أنه مذنب، لا يدعي أنه بريء، لكنه أيضاً يُؤكد أنه ليس المسئول الوحيد عن كل ما حدث، وأن ما لديه من معلومات هو جزئي – مجرد شقفة – لأن هناك شركاء آخرون.

الشخصية الدرامية الثانية هى مريم سعيدي الفنانة التشكيلية والأم المنكوبة التي فقدت ابنها الشيوعي البالغ خمسة عشر ربيعاً عام 1982 في معركة “كلية العلوم” ولا تعرف مصيره ولا أين دفن؟ كان أسعد قائدا في تلك المعركة التي شارك فيها ابنها واختفت آثاره إثرها. تصور إليان الراهب الاثنين معا وهما يتأملان الماضي، لكنهما لا يتواصلان بشأن الحاضر، فأسعد يرفض الإدلاء بكل ما لديه من معلومات بحجة أنها لا تخصه وحده فهى تُورط آخرين، بينما تصرخ الأم بغضب رافضة إقامة أي حوار طالما لن يُقدم لها معلومات عن ابنها المفقود.

المواجهة القاسية، الصادمة أحياناً، والناعمة في بعض المرات سمة تُصاحب الحوارات التي تسعى إلى اقتناص لحظة الاعتراف العميق حتى وإن لم تصل إليه علناً، لكن الكاميرا كانت هناك تدور وتُسجل وتلتقط أدق الخلجات النفسية عن ما لا تقوله الشخصيات، مثلما حدث مع قائد العمليات العسكرية بالحزب الشيوعي والذي ظل يدعي أن ماهر لم يكن مقاتلاً في الحزب، وأنه لايعرف عنه شيئاً ولا يتذكر شيئاً، مستنكراً إعادة فتح ملفات تلك القضية، بينما هو جالس في مقعده الوثير بملابسه الراقية وهيئته الثابتة اللامبالية المتغطرسة معتقداً، وهماً، أنه يُخبيء أكاذيبه خلف الدخان المتصاعد من سيجاره الكوبي، بينما تُفسر الأم موقف بأنه صار حليفاً لجلاد الأمس.

اتخذت المواجهة أشكالاً وأطيافاً لكشف التناقض وتمحيص الأكاذيب، لتعميق الأمور وصولاً إلى أكبر قدر ممكن من الحقيقة. تحاورت الراهب مع العديد من الشخصيات الأخرى لتقصي جوانب مختلفة من الصورة.عقدت مواجهة بين الضحية والجلاد، بين الجلاد ونفسه وضميره، بين الجلاد وآخرين منهم المخرجة أحياناً، أو بينه وبين جلاد آخر، أو بينه وبين أسرته، أو بين أقاربه في غيابه. البعض – من الطرفين ضحايا وجلادين – رفض المواجهة واكتفى بالحديث صوتياً من خارج الكادر دون أن يظهر. البعض اكتفى بوجود ظله على الجدران مُخفياً ملامحه.

“أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا إليان.” جملة ترددت مرات على لسان شخصيات عدة، لكنها لم تستسلم وظلت تواصل الإستجواب لإتمام فيلمها الذي نال جائزة جمعية نقاد السينما المصريين بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة السادس عشر في الفترة 4-9 يونيو.

لعبت الراهب دور المحقق باحترافية عالية. قامت برحلة من الاستكشاف المؤلم البطيء المراوغ. لم تكن تبدأ المواجهة بالصدام، بل بالحكي عن حياة الناس البسيطة والحميمة، تورطهم في النوستالجيا فتكسر الحواجز بينها وبينهم. تُسقط الدروع المشيدة حولهم. في لحظة التخلي عن الدروع تسقط الأقنعة وتنكشف كثير من الحقائق. تتركهم يبتسمون كالأطفال ثم تنقض عليهم فجأة بسؤال مُربك، مثلما فعلت مع والدي أسعد، إذ تركت الأب يستعيد حنينه إلى الماضي والأم تحكي لحظات الفرح عند مولد ابنهما، وكيف كان يُجيد الرقص، وأنها ألحقته بمدرسة مشتركة مع البنات، وفجأة تسألها الراهب: كان يرقص!! وفي مدرسة للبنات!!.. لماذا التحق بالكتائب وأصبح قاتلاً إذن؟ هنا يُدوي الصمت، بينما تصرخ لغة الجسد بإيماءته الكاشفة، ترتعش الأيدي، تنعقد الأصابع، تتبدل الوجوه، وتتحول الملامح الطفولية إلى قسمات مفعمة بتعبيرات الغضب البالغ حد الكره. يتبادلون النظرات. أخذتهم على حين غرة. تنطق الأم: كان يدافع عن نفسه. ثم يبدأ الابن في ترديد أغنية عن العلم الملطخ بالدماء من أجل تحقيق الحرية.

بدا جلياً نجاح الراهب في توظيف كل ما يخدم مادتها بصرياً وسمعياً، باستخدام المُسجل الصوتي والذي تُعيد سماعه أحياناً حتى نرى ردة الفعل على وجوه الأشخاص وهى تنصت لنفسها أو وهى تستمع لآخرين، وبتوظيفها المؤثرات الصوتية بمهارة ومنها صوت السلاسل والحلقات المعدنية، وصوت طلقات الرصاص، وأغنية نجاة “يا مسافر وحدك”. وأيضاً باستخدام كواليس التصوير فكأننا كنا بصحبتها خلف الكاميرا نتعرف على مهندس الصوت والمصور والفنيين وحامل المايك، عشنا معها في تلك الأجواء والصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير، وهذا الأسلوب كان له اثنتين من المزايا؛ أولاً أنه كسر الإيهام بأننا نشاهد فيلماً، وثانياً أنه لعب دوراً كاشفاً لعدد من الشخصيات خصوصاً عندما انفعلت غاضبة ثم قامت بطرد المخرجة وفريق التصوير.

التصوير في “ليال بلا نوم” لا يُمكن تجاهله لما به من رمزية موجعة بالغة الدلالة، خصوصاً مع تلك المشاهد في مزارع الصيد، فعلى وقع أصوات طلقات الرصاص المتلاحق والمدوي، وعلى صوت ضربات الفئوس تنهال على رءوس الأرانب لتقطعها ثم الأيدي تسلخها كان هناك حديث دائر عن مقتولين ومفقودين وماضي ملطخ بالوحشية والغليان الطائفي. كذلك فيما يتعلق بوضعية أسعد، فتكوين الكادرات وتعدد زوايا التصوير بتعدد جوانب السرد أو الاعتراف، وتنوع حركة الكاميرا المهتزة قليلاً أو كثيراً في لحظات المناورة ومحاولة إخفاء حقيقة المشاعر أو الإختباء داخل حجج وذرائع النسيان، كان متناسقاً مع حالته الجوانية، ومنها مثلاً عندما نراه يُواجه صورته المنعكسة في المرآة مرتين، فيبدو وكأنه شخصين وأحياناً ثلاثة، ربما لذلك خصصت له المخرجة فصلاً بعنوان “المهرج” قرب نهاية عملها، كأنه بوجهين، أوإنسان يرتدي قناع محكم، لأنه لم يقل الحقيقة كاملة. وكذلك مشهده في معرض الصور الخاص بالمفقودين إذ نراه محاصر بين صورة ماهر في الخلفية وجسد مريم في المقدمة، وكأنه ملاحق ومطارد بالماضي، بينما يقف أمامه الحاضر رافضاً التصالح معه.