“لو انهارت الجدران”.. تحفة سينمائية من المغرب

هناك مخرج سينمائي رفيع المستوى في المغرب، مخرج مثقف، يتمتع بحس بصري وتشكيلي مذهل. يعرف جيدا كيف ينسج فيلمه بكل صدق، من أدق التفاصيل وكأنه يسجل أحلامه ثم يرسمها قبل أن يقود فريقا تقنيا وفنيا منسجما، لتجسيدها كما كان يفعل فيلليني العظيم. غير أن المخرج المغربي الموهوب حكيم بلعباس، لا ينتمي لمدرسة فيلليني بل هو أقرب إلى ماتيو غاروني Matteo Garrone في “حكاية الحكايات” Tale of Tales. ففيلمه الجديد “لو كان يطيحو لحيوط” أو “لو انهارت الجدران” عبارة عن مجموعة قصص تمتزج فيها الأسطورة بالواقع، والحقيقة بالخيال.

شاهدت هذا الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 43 ضمن عروض “أسبوع السينما العربية”. وبدا لي أنه أفضل أفلام هذه المسابقة، بل ومن أفضل الأفلام التي شاهدتها في 2021. إلا أنه ليس من الأفلام “السهلة” التي يمكن أن تعجب لجان التحكيم من غير المدربين على استيعاب الأفلام “المركبة” ذات المستويات المتعددة، والاستمتاع بها أيضا.

هذا عمل سينمائي بصري بديع، مثل اللوحة التشكيلية البديعة التي لا يمكنك أن تنتزع منها أي جزء أو تفصيلة من التفاصيل الصغيرة، فليس من الممكن أن تختصر من هذا الفيلم مشهدا، أو تحذف لقطة أو تضيف أخرى، فكل شيء محسوب بدقة، ينساب في سلاسة، وفي سلسلة منفصلة- متصلة من القصص (18 قصة)، تمر علينا كما لو كانت سلسلة من الأحلام. كلها تحمل الهم الإنساني منذ بدء الخليقة. هذه القصص تدور في بلدة صغيرة بالريف المغربي، لا أعرف لصورها ومناظرها مثيلا في أي فيلم مغربي آخر، مع كل ما يتدفق من هذا الفيلم من صور شعرية، ذات دلالات، لا يصعب أبدا التقاطها والإحساس بها.

إنه بالطبع، ليس فيلم حكايات محكمة واضحة الملامح، بل أقرب إلى سيريالية الأحلام، وضبابية الذكرى القادمة من الماضي. ويمتلك مخرجه قدرة مدهشة على التعبير بالصوت والصورة، لدرجة أنه يجعلك تعتقد أنه ربما يكون قد وضع أولا شريط الصوت، ثم طوع الصور لهذا الشريط الذي يمتليء بمقاطع موسيقية، من الموسيقى الشجية الشعبية أو الأوركسترالية الحزينة، أو من الأغاني الأثيرة إلى قلوبنا جميعا: من عبد الوهاب وأم كلثوم وأسمهان، تظهر هذه المقاطع في مواضع قد لا تتوقع سماعها هنا أو هناك، فليس المقصود أن تصبح تعليقا مباشرا على الصورة، بل ربما تتناقض معها أو تعيدك للتذكر، للذاكرة، للماضي الذي كان، لأحلامك، ومن هذا التناقض المقصود بين الصوت والصورة، يتولد شعور خاص، فنحن أولا وأخيرا، أمام فيلم يفيض بالمشاعر رغم أنه يبتعد تماما عن المبالغات الميلودرامية.

موضوع القصص الثمانية عشرة في الفيلم، هو الموت الذي يتجاور مع الحياة، أو الفقدان والحزن والبكاء على الذين رحلوا، وكأننا نبكي على أنفسنا وعلى مصيرنا المنتظر، ولكن دون أن تخف اللوعة قط، أو ترتاح الخواطر.. إنه الموت الذي يمكن أن يأتي في لحظة الفرح والاحتفال بالحياة، والموت الذي يخطف الطفلة وهي مازالت في المهد، والمرأة ليلة زفافها، والشيخ الطاعن في السن الذي أراد هزيمة الزمن.

في الفيلم مشاهد كثيرة تنطق بالموهبة البصرية الكبيرة التي يتمتع بها حكيم بلعباس. إنه يحيط صور فيلمه كلها، بسياج ديني: فالآذان مسموع باستمرار، وجدران وأبواب المساجد تنطق بالمفروض الموروث المقدس، والخطيئة وكيف تجعل المسجد مغلقا في وجوهنا، والنور الذي يشع ويصعد إلى السماء من قبر الشيخ يموت ميتة القديسين، والحليب الذي ينساب من نهد الأم على أحجار قبر ابنتها الصغيرة التي غادرت الحياة قبل أن ترى منها شيئا.

ليس من الممكن تلخيص ما يرويه المخرج- المؤلف في فيلمه هذا، وليس مطلوبا من أي مشاهد للفيلم أن يمنطق الأشياء، أو يتوقف أمام تفاصيل القصة ويطرح أسئلة عن مغزاها المباشر، يكفي أن يترك لنفسه مساحة للتأمل، للتسلل داخل الصور، واستخراج ما هو مدفون منها في ذاكرته، فهي قصص تنتمي إلينا، وإلى عالمنا، بكل ما فيها من أشباح وخيالات وتخيلات ومصائر غريبة، وتكوينات بصرية ولونية ربما نكون قد رأيناها كثيرا في حياتنا، إلا أن بلعباس- فنان الصورة الموهوب، يعرضها أمامنا فنصبح وكأننا نراها للمرة الأولى بكل هذا السحر والغموض. إنه يستخدم الألوان الصريحة المباشرة: الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر، والصبغات اللونية التي تصبغ الصورة كلها، لكي يضفي طابع الأحلام والخيال والأساطير، يبتعد عن الواقع، ويبحر في الماضي.

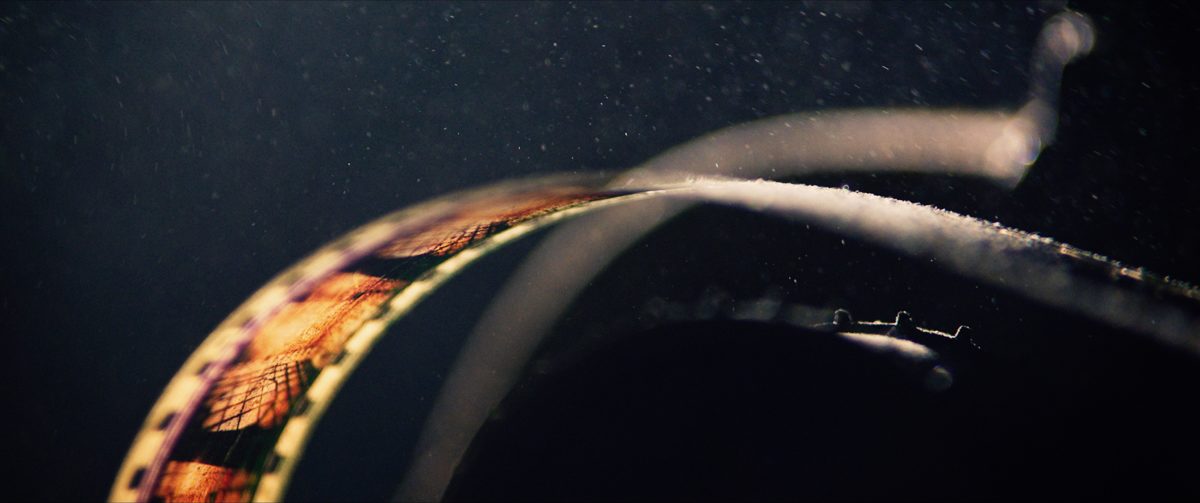

يبدأ الفيلم بامرأة عجوز عمياء تجلس على كرسي أمام جدار مصمت، والصورة التي تتداعى في ذهنها هي لبركة ماء صغيرة يترجرج فيها الماء مع صور غامضة، ثم ماء يجري في جدول صغير.. والماء في فيلم بلعباس، سيتكرر ظهور مرات عدة في مشاهد كثيرة، وهو يتخذ منه معادلا للحياة، لتدفق الحياة، وللذاكرة أيضا. فالماء في الفيلم يغسل الموت ويزيحه. الحياة شريط سينما. ونحن ننتقل إلى قاعة سينما مهجورة كأنها أصبحت بيتا للأشباح (على خلفية أغنية من أحد الأفلام الهندية). وسيتضح لنا في النهاية، بعد 135 دقيقة، ان كل ما شاهدناه من صور وحكايات وشخوص فيها الكثير من الغروتسكية grotesque، بحيث تشعر أحيانا أنها مجرد أشباح، أو موتى، أو أحياء يجاورون الموتى، كلها كانت، تتدفق في خيال هذه المرأة التي لا تبصر لكنها ترى بروحها وقلبها، تزيح جدران الصمت والموت وتراجع شريط الحياة.

وإذا كانت هذه المرأة العجوز العمياء هي “روح” الفيلم، فالمرأة عموما في قلب جميع القصص التي نراها. فهي التي تنعكس عليها كل تعقيدات الواقع، فتكبلها أو تحبطها أو تقتلها. هناك المرأة التي لا تحمل فتذهب في صحبة زوجها الى المسجد حيث يقام ما يمكن ان نسميه “حفلا” أقرب إلى حفلات الذكر التي يبتهل الرجال خلالها ويذكرون الله وهم يدقون الدفوف ويتمايلون. ما الذي يحدث لزوجها بعد ذلك؟ هو يتسمر في مكانه خارج المسجد ويقول لها إنه عاجز عن الحركة. وبعد أن يغلق باب الجامع، نراه يبتعد. لقد تمكن من الحركة أخيرا. وهناك الرجل الذي يصبغ جدار حمام النساء بالطلاء القذر، والشاب الذي يخرج من السجن، فيجد في انتظاره امرأة عجوز قررت أن تتخذ منه بديلا لابنها الذي مات قبل الأوان. تسكنه معها، تضعه في فراش ابنها، تمنحه كتبه التي تركها خلفه، تقول له إن ابنها لم يتزوج لكنه سيتزوج، وابنها لم ينجب لكنه سينجب، وابنها لم يتعلم لكنه سيتعلم. والشاب صامت حزين، يقبل قدره، يرقد في فراش الإبن الميت، يتأمل صورته الموضوعة أمامه، يرنو إلى سلحفاة صغيرة بدأت تدب فيها الحياة بعد أن بدا أنها جامدة لا تتحرك، ويرتفع صوت آذان الفجر.. صاحبنا لم ينم.. إنه يبكي في صمت. هل يبكي على الذي مات أم على مصيره ومصيرنا جميعا؟!

لا يستمر بلعباس طوال مسار الفيلم في حكايات وأقاصيص تتعلق بعذاب الفقدان والحرمان والموت، مع الرغبة الفطرية في النجاة، رغم قيود البيئة والمجتمع الذكوري والدين. فعند منتصف الفيلم تقريبا، يدخلنا في قصة أخرى تبدو مختلفة عن باقي القصص، تتميز بقدر من المرح والسخرية. القصة يرويها صاحبها لأصدقائه، ويقول إنه كان يقود السيارة مع والده العجوز في طريقهما إلى الدار البيضاء. يتوقف على الطريق في محطة للتزود بالوقود. الشاب الوحيد الموجود في هذه المحطة في الليل، يبدو كما لو كان شبحا فر من المقابر لتوه. إنه يتطلع إلى القادمين في ريبة وتشكك، من دون أن ينبس بكلمة واحدة. وعندما يشير إليه صاحبنا بما يعني أنه يريد التزود ببعض الوقود ويعطيه مفتاح مخزن البنزين في السيارة، يطالبه “الشبح”- بإشارة من يده- بأن يعطيه النقود أولا.. وبعد أن يستأنف صاحبنا السير بالسيارة مع والده، تندفع السيارة بسرعة هائلة، بينما لا يمكنه أن يفعل شيئا، فق أصبحت المكابح مشلولة تماما، وفجأة يعلو صوت أزيز محرك طائرة، ثم تبدأ السيارة في الطيران.. وهي تطير وترتفع عن الأرض ويتطلع الشاب من نافذتها ليرى المدينة في أسفل. وينتهي هذا المشهد بعودة الشاب إلى البيت بعد أن انتهت سهرته مع أصدقائه. لا نعرف بالطبع كيف تمكن من الهبوط على الأرض مرة أخرى. لكنه يعود وهو يترنح من السكر. هل كان ما رواه من وحي خياله، أم من خيال مدمن؟ لا نعرف لكن أمه تقول له إن والده- الذي هو شيخ مسجد البلدة- متوعك بعض الشيء، وأنه يتعين عليه أن يحل محله في القيام بآذان الفجر. وعندما يصعد لرؤية والده يجد بدلا منه الشاب الغريب (أو الشبح) الذي رآه في محطة الوقود!

الواضح أنه اغتسل واستفاق من السكر، ثم يتوجه إلى المسجد وفي يده مفتاح ضخم صديء، يدخله في فتحة الباب لكنه يعجز عن إدارته، ويعجز بالتالي عن فتح الباب، فيأخذ في دق الباب ودفعه بكل قوة بكتفه بينما يتصاعد صوت الآذان من مئذنة المسجد.. يتطلع إلى المئذنة التي يجلجل منها صوت المؤذن. لكنه لا يرى أحدا هناك. ما الذي حدث؟ لا نعرف وليس مهما أن نعرف. فالجوامع أسرار. وحكايات السحر لا تنتهي. والإنسان يمكن أن يندفع ويقتل أقرب الناس إليه تحت تأثير اليأس، لكن الشعور بالندم يطارده، كما يحدث للشاب الذي يقتل جدته التي تطالبه بالعمل ومساعدتها على تدبير شؤون الحياة. لكن هنا أيضا يقف حكيم بلعباس أمام كل تلك الأحداث والمواقف من دون أن يقدم لها تفسيرا منطقيا. فالتفسير ليس مطلوبا، وغالبا، هو لا يعرف أي تفسير. فقط: هكذا هي الحياة بألغازها وما ورثناه عن أجدادنا فيها، وخصوصا فكرة الاستعانة بالله والركون إليه والاتكال عليه دائما، فالإنسان عاجز عن مواجهة قدره، ويتعين عليه فقط أن يقبله وأن يشكر الله على ما أتاه. لكن هناك، رغم ذلك، بعض الرموز والإشارات التي يتركها لنا الفيلم، والتي تكمن تحت سطح المعتقدات الموروثة.

الفيلم إذن لا يميل للشرح أو للتفسير، فهو ليس عملا دراميا رغم ما يكمن فيه من دراما تمتليء بالعنف والقتل والموت والكذب والانتقام والبغض والغيرة، وأيضا بفكرة التعويض، واللجوء دائما إلى الرب في لحظات العجز، إنه “بانوراما” عن حياة الناس، في الماضي، ولكن ربما أيضا في الحاضر، لكنه فيلم رحلة خيالية عبر الزمن، فالملابس والصور والأشكال والبيوت من الداخل ومن الخارج، والأشياء كلها، لا تنتمي بالضرورة إلى الواقع، أو إلى الزمن المضارع، لكنها تنطق أيضا بالحاضر الممتد المستمر، مع استمرار العذاب الإنساني، وبحث الإنسان الشاق عن الله، عن اليقين، عن معنى الحياة، وعن مغزى الموت. وتعبيره عن غضبه أحيانا أيضا، على ذلك القيد القاسي الذي فرض عليه بحكم الدين، عن عجزه عن الوصول إلى اليقين الذي ينشده، عن فهم ذلك العالم المحاط بالأسوار والجدران. ولو انهارت الجدران هل سيصبح من الممكن أن يرى هؤلاء الناس بعضهم البعض من الداخل، وأن يعرفوا أن مصائرهم مشتركة، وحكاياتهم الملغزة مشتركة، وكذلك مأساة حياتهم!

في مشهد يأتي قبل نهاية الفيلم بقليل، نرى امرأة تتطلع في نوع من الصوفية إل السماء.. وإنشاد ديني كبير حيث يدق الرجال الدفوف وتصدح موسيقى المزامير الشعبية، ويتمايل الرجال في ذكر الله.. ورجل يحرك مجموعة من العصي الصغيرة المربوطة معا، في طقس أقرب إلى الوثنية، وتتقاطع هذه اللقطات مع صورة المرأة وهي تتطلع بابتسامة كبيرة، إلى السماء وكأنها ترى أخيرا ما أرادت رؤيته.. تخلع أرديتها المتعددة واحدا وراء الآخر، وهي ترقص في شعور أخاذ بالتحرر من الجسد.. الرجال أيضا يرقصون على ايقاعات الدفوف.. المرأة داخل سرداب طويل، تهرب فزعة، ربما رأت ما لا تريد أن تراه.. ربما تكون قد رأت الموت نفسه.. وهي تخرج الى الفضاء. تلطخ شعرها بالطين وهي تبتسم وتتضرع.. يأتي مجموعة من الرجال العجائز حليقي الرؤوس.. لا نعرف من هم ولا من أين أتوا. هل هم أحياء أم موتى؟ تحتضنهم المرأة واحدا واحدا وهي تمسح على رؤوسهم بالطين.. وفجأة تكف عن الابتسام وتتطلع إلى السماء في خوف يبدو في عينيها. ثم ترتفع الكاميرا تدريجيا إلى أعلى إلى أن تصل إلى أعلى ذروة ممكنة لتصبح كتلة البشر الذين يحتضنون بعضهم في أسفل، من غير حول ولا قوة، نراهم واقفين فوق شريط ضيق من الأرض محاط بمياه البحر، مجرد كائنات صغيرة، وسط الطبيعة الممتدة.. هل هذا هو عجز الإنسان أمام الطبيعة وأمام الإله الذي يبدو أنه يتطلع إلى الجميع من أعلى. هناك ربط واضح ومثير بين الطقوس الوثنية، والطقس الديني. وهذه أطول حركة للكاميرا في أي مشهد من مشاهد الفيلم. وهي تضفي على اللقطة طابعا أسطوريا، واللون السائد في اللقطة هو اللون البني، وكلما ارتفعت الكاميرا، نرى البيوت تلمع أضواؤها في أسفل، ثم نسمع أيضا صوت آلة العرض السينمائي، فسوف نكتشف أننا كنا نشاهد شريطا من فيلم على شاشة السينما المهجورة التي رأيناها في البداية، والمرأة العمياء جالسة في مكانها.

يوازن بلعباس على نحو مثير للإعجاب، بين اللقطات القريبة للوجوه لكي يجعلنا نجوس داخل تلك الشخصيات الغريبة- القريبة، التي تبدو رغم غرابتها وكأننا نعرفها جيدا، وبين اللقطات البعيدة التي تكشف لنا الشخصيات في علاقتها بالمكان، بالبيوت الضيقة وبالجدران. ولا يفرط في تحريك الكاميرا كثيرا، وعندما يستخدم الحركة فإنه يستخدمها بحرص، فهو لا يريد أن يسبغ الواقعية “التسجيلية” على فيلمه، كما لا يريد أن يستعرض عضلاته التقنية أو يشتت ذهن المتفرج ويجعله ينحرف بعيدا عن الشخصيات، وينشغل بالحركة الآلية للكاميرا.

ورغم اعتماد بلعباس على عدد كبير من الأشخاص الحقيقيين من غير الممثلين المحترفين، إلا أنه نجح بشكل يدعو للإعجاب، في الاستفادة من كل شخصية من تلك الشخصيات ووضعها في السياق الصحيح الملائم لها من حيث الشكل ومن حيث التكوين، وكأنه كان يدفع تلك الشخصيات الحقيقة أيضا، إلى استدعاء مخزونها من الذاكرة وإعادة تجسيده. أما مستوى التمثيل الاحترافي فهو الأفضل بين معظم الأفلام المغربية التي شاهدتها خلال السنوات العشر الأخيرة. إنه يحصل بالضبط على ما يريده من كل ممثل أو ممثلة بمن فيهم الأطفال، حتى لو كان ظهوره لا يتجاوز دقائق معدودة. فالوجوه عنده، وتعبيرات الوجوه، تؤدي دورا لا يقل عن دور الأداء بالصوت والحركة.

ومن خلال التعبير الفني الأخاذ بالصورة والحركة: حركة الكاميرا وحركة الممثلين في فضاء المشاهد، وتلك العلاقة البديعة بين الإنسان والطبيعة، وبين الإنسان وما يجاوره من حيوانات نراها باستمرار حاضرة من حوله، تتطلع بفضول إلى ما يفعله، والماء الذي ينساب باستمرار (بما في ذلك مياه المطر الذي يتدفق) ويصبح أداة التطهر في الحياة كما في الموت، ينسج هذا المبدع الكبير رؤاه السحرية، يدخلنا إلى عالمه ودائرة أحلامه، ويتركنا ونحن أمام عشرات الأسئلة والرموز التي لا يقدم لها تفسيرا. وفي النهاية تغادر السيدة العمياء العجوز، دار السينما القديمة المتهالكة المهدمة. فكل ما شاهدناه ربما كان مجرد “فيلم”. وهذا هو “سحر السينما”!