فن الإعداد السينمائي بوصفه تأويلاً

في مارس 1895 عرض رائدا السينما، الأخوان لوي وأوغست لوميير، فيلمهما الأول “العمال يغادرون مصنع لوميير”، وهو أول فيلم يعرض للجمهور العام.

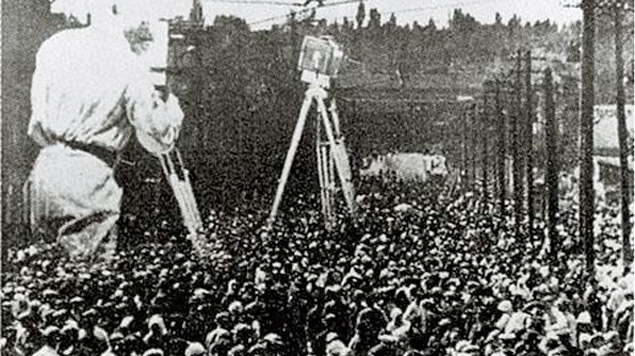

السينما، منذ اختراعها في العام 1895، وهي تعتمد الطابع الوثائقي في معالجة وتصوير موادها، وذلك لغرض توثيق أحداث الواقع وتصوير وقائع معينة. كانت عبارة عن مشاهدات غير خاضعة للمونتاج لشرائح اعتيادية أو مألوفة من الحياة اليومية: مشاهد للشارع، رجال اطفاء، قطارات تمر، استعراضات عسكرية، حركة الناس في الشوارع.

لكن أول من أراد أن يستخدم الفيلم كمجال سردي وليس كغاية وثائقية، وأن يفتح باباً جديداً ويستكشف أفقاً مغايراً للسينما، كان المخترع الشهير توماس أديسون كمنتج، بالتعاون مع المخرج وليام هايس، وذلك عندما حققا فيلماً مدته عشرين ثانية بعنوان “القبلة” The kiss (1896)، وقد تم الاعتراف الرسمي بأهمية الفيلم “ثقافياً” عندما اختارته مكتبة الكونجرس، في العام 1999، لحفظه في أرشيف الفيلم القومي. وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم يعتبر أول فيلم معد عن مصدر آخر: عوضاً عن كتابة قصة، اتفق أديسون وهايس مع ممثل وممثلة أن يعيدا تمثيل المشهد الختامي من مسرحية قدماها سابقاً على خشبة المسرح.

في العام 1903 أخرج إدوين بورتر، الذي كان أحد المصورين العاملين مع توماس أديسون، أول فيلم سردي، يعتمد على نص أدبي، وهو “سرقة القطار الكبرى”، المبني على قصة قصيرة كتبها سكوت ماربل في 1896. هذا الفيلم الذي يستغرق عرضه عشر دقائق، يحتوي على 14 مشهداً درامياً. وقد حقق نجاحاً جماهيرياً ساحقاً، مبرهناً بذلك على أن الفيلم السينمائي قابل لأن يكون وسطاً ناجحاً تجارياً. ومع تحوّل الفيلم إلى شكل شعبي رائج من أشكال الترفيه، انفتحت شهية شركات الإنتاج التي بدأت تبحث بنهم عن المواد القصصية، وسرعان ما راحت تتسابق في اقتباس واعداد الأعمال الأدبية، محولة الأعمال الكلاسيكية إلى الشاشة.

تبعاً لذلك برزت في هوليوود وظيفة جديدة يتولاها “محرر السيناريو” تنحصر مهمته أو مسؤوليته في البحث عن القصص التي تصلح للاعداد السينمائي، وتكون لديه معرفة مباشرة بمضامين كل رواية نشرت في الولايات المتحدة أو خارجها، وعليه أن يسبق منافسيه، في الشركات الأخرى، في شراء حقوق أي مادة يراها صالحة للتحويل.

من الشخصيات الأدبية المبكرة، والتي انتقلت من صفحات الكتب إلى الشاشة مرات عديدة، شخصية التحري الشهير شرلوك هولمز التي ابتكرها آرثر كونان دويل في العديد من رواياته ذات الطابع الإثاري البوليسي. وقد ظهرت هذه الشخصية سينمائياً لأول مرّة في العام 1900 في فيلم مدته ثلاثين ثانية، ثم تكرر ظهورها عبر عقود.

مع تزايد شعبية السينما ورواجها، ازدادت المدة التي يستغرقها عرض الأفلام المنتجة. لم يعد زمن الفيلم يستغرق دقائق بل وقتاً أطول تدريجياً. ما إن اكتشف المنتجون أن الجمهور قادر، بيسر ومن غير عناء، أن يجلس في الصالة أكثر من ساعة واحدة لمشاهدة الفيلم، حتى راحوا يصورون أشرطة أطول من المعتاد، وفي مواقع ثابتة دونما حاجة إلى بناء ديكورات جديدة باستمرار، موفرين بذلك الكثير من المصاريف، ومحققين أرباحاً أكثر. هكذا أخذت الأفلام الدرامية الطويلة تسود. في العام 1909 تم إنتاج 4 بكرات من فيلم “البؤساء”، وفي العام 1911 عرض في إيطاليا الفيلم الطويل “جحيم دانتي”، وفي العام التالي عرض في أميركا “أوليفر تويست”، أما المخرج جريفيث فقد قدّم في العام 1914 أول فيلم ملحمي، مدته 175 دقيقة، بعنوان “ميلاد أمّة”.

الجدير بالذكر أن هذه الأفلام، التي كانت تمثل علامات بارزة ومؤثرة في تلك الفترة من تاريخ السينما، هي معدة عن مصادر أدبية. ومنذ منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي أخذت ظاهرة الإعداد من مصادر أدبية ومسرحية تنتشر. وفي منتصف الستينيات، بلغت نسبة الأفلام المعدة، وفق أحد المصادر، 40 في المئة من مجموع الأفلام المنتجة.

إذن عملية الإعداد هي قديمةقدم السينما نفسها، ولا توجد أي إشارة توحي بتراجع العملية أو ضعفها، بلتتزايد وتصبح أكثر شيوعاً. والإعداد لا يشمل الرواية والقصة والنصوص المسرحية، كمصادر أساسية، بل أيضاً المقالات والتحقيقات الصحفية.

الملاحظ أنه لا توجد بعد نظرية نهائية للاعداد. النقاد والباحثون درسوا عملية الإعداد لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن ما يجعل الإعداد جيداً أو سيئاً، ناجحاً أو فاشلاً. حتى بين أولئك الذين يؤيدون الإعداد الأمين، لا توجد صيغة أو وصفة واضحة لكيفية تنفيذ الإجراءات، أو كيفية تقييم نجاح أو إخفاق الإجراءات.

مشكلة الإعداد تنشأ من مصادر عديدة: ما الذي يدين به الفيلم للرواية أو المسرحية التي عليها تم بناء الفيلم؟ كيف يظل الفيلم أميناً للمصدر؟ هل الفيلم ترجمة أو نسخة معدلة من قصة ما أم أنه عمل فني مستقل بذاته؟ من هو مؤلف هذا العمل؟ ماذا يعني المؤلف؟ أي نص تُعطى له الأولوية في المنزلة أو الأهمية: الرواية أم الفيلم؟ ماذا يعني النص؟ هذه الأسئلة، وغيرها، هي في لبّ الدراسات التي تبحث في مسألة الإعداد.

رغم أن مخرجاً مثل ستانلي كوبريك استقى معظم أفلامه من مصادر أدبية، إلا أنه يعد من أولئك المخرجين الذين “يؤلفون” أفلامهم، بمعنى أن أفلامه تعبّر عن رؤاه الخاصة وليس عن رؤية مؤلف آخر. إن أعماله تتفوق، في القيمة والأهمية، على المصادر الأصلية، بل وتسهم في رواجها.

في مناقشة مسألة الإعداد لابد أولاً من ملاحظة الاختلافات بين الوسطين: الأدبي والسينمائي. إننا غالباً ما نسمع أو نقرأ هذا الانطباع الصادر من المتفرج، بعد مشاهدة الفيلم المعد عن رواية: هذا الفيلم ليس في المستوى نفسه من الجودة كما الرواية.

في الواقع، لا يمكن للفيلم أن يكون في جودة الرواية أو أفضل منها، (بل ليس مطلوباً من الفيلم أن يكون أفضل) وذلك ببساطة لأنهما شكلان مختلفان تماماً. فالمقارنة ليست سليمة.. هذا يشبه القول بأن القصيدة ليست بنفس جودة اللوحة.

مع أن الجمهور والنقاد، بشكل عام، يميّزون بين أشكال القصائد واللوحات، إلا أنهم يرفضون رؤية الفروقات بين الرواية والفيلم. أحد أسباب ذلك يعود إلى امتلاك الرواية والفيلم، رغم اختلاف القواعد الدلالية، عنصرين مشتركين هما: الشكل السردي والطبيعة المرجعية. كلاهما ينتجان قصصاً تعمل من خلال التعاقب الزمني. كلاهما يشيران إلى، أو يتضمنان، مادة كائنة سابقاً. القصة تعمل من خلال لغة موجودة سابقاً، بينما الفيلم يعمل من خلال معطيات العالم المادي التي تسجلها الكاميرات. في كلا الحالتين، الكلمات والصور تطلق تداعيات تتخطى مباشرية الأشياء المادية.

بما إن الأفلام والروايات تروي قصصاً، والإعداد السينمائي هو، على السطح، يروي القصة ذاتها كما النص الأدبي الأصلي، فإن احتمال عقد المقارنة هو أمر وارد. يمكن رؤية الأفلام كوسيلة لرواية القصة بطريقة مختلفة، أو ترجمة القصة بلغة مختلفة.

يؤكد الباحث السينمائي جان ميتري بأن أشكالاً مختلفةً من التعبير، بحكم طبيعتها “تعبّر عن أشياء مختلفة.. ليست الأشياء ذاتها بطرق مختلفة”. كما يشير إلى أن الإعداد ليس ترجمة من لغة إلى أخرى وإنما “انتقال من شكل إلى آخر.. مسألة تحويل، إعادة بناء”. عند اعداد رواية ما، يمكن لصانع الفيلم أن يلتزم الأمانة التامة في التحويل بتتبع الرواية خطوةً خطوة، أو أن يكون مخلصاً لروح الرواية بإجراء تغييرات في مسار الأحداث لكنه مع ذلك يصل إلى النتائج ذاتها. غير أن جان ميتري يؤكد أن كلا المحاولتين، في النهاية، سوف تخفقان: الأولى لأنها تفتقر إلى الخيال، وبصرف النظر عن نوايا صانع الفيلم، فإن المصدر الأصلي سوف يتعرض إلى التحريف أو التشوّه.. والمحاولة الثانية لأنها تخون لغة النص الأصلي، وبالتالي تخون روح النص، ذلك لأنه لا يمكن فصل الاثنين.. اللغة والروح.

شخصياً، أتفق مع توكيد جان ميتري بأن الإعداد هو تحويل أكثر مما هو ترجمة، لكنني أختلف معه في زعمه بأن كل محاولة اعداد هي جوهرياً محكومة بالإخفاق. بالتصريح أن كل عملية اعداد، في النهاية، تخون مصدرها الأصلي، فإن جان ميتري يلمّحبأن هناك قراءة واحدة صحيحة للرواية، وأن الفيلم ببساطة لا يستطيع أن يأسر تلك القراءة. لكن الفيلم ليس رواية، هو شكل مختلف “يعبّر عن أمور مختلفة”.

لقد رأينا أن الفيلم نشأ من الأعمال القصصية الواقعية التي برزت في القرن التاسع عشر. الفيلم هو امتداد للشكل الروائي، إذ أنه يتعامل مع الشخصية، الصراع، السرد، وجهة النظر، إلخ. غير أن الفيلم أيضاً يجلب معه معجماً جديداً. وجهة النظر لا تعود وسيلة لمناقشة من يروي القصة وكيف يرويها، بل كيف “يرى” المتفرج القصة. الأسلوب لم يعد يتصل باستخدام المبدع للغة، أو اختياره للغة، بل يتصل باختيار المخرج للقطة، لزوايا الكاميرا، بتوظيفه للإضاءة والصوت. الفيلم أداة يمكن استخدامها لفتح النصوص أمام تأويلات جديدة. مع ذلك، الفيلم أيضاً ينتصب وحيداً كشكل فني بحكم جدارته.