صفاء الليثي تتذكر: من سينما النصر إلى سيتي ستارز.. قبلني في الظلام

كل صيف كان يأتي إلينا أكرم ابن خالي البيه، في كل أسرة مصرية يوجد هذا الخال – البيه – الأكثر غنى،بالنسبة إلينا نحن نعيش في بلدة بمحافظة المنوفية بدلتا مصر اسمها قويسنا، يأتي إلينا الأقارب من القاهرة، يقضون كل الصيف لدينا. أمى ككل فقراء مصر كريمة ومعطاءة، تذبح لنا كل الطيور التي تربيها في بيتها، وبعد مساومات تسمح لنا بالذهاب إلى السينما. الأخوة الأكبر يكلفون الأصغر بالذهاب في مهمة استطلاع لاسم الفيلم الذي سيعرض ليلة الخميس.

أرسلوا باهى- بهية الأخت الصغرى– مع أكرم فعادا يقولان أن الفيلم اسمه ” قابلني في الظلام” استعد فريق شباب الأسرة البنات تتقرب من الأم، تنظف، تطعم الدجاجات، تلعبن بهدوء وتطلب من الأصغر الحديث همسا لأن بابا وماما نايمين، يكلفنني بالتمسح في الأم وطلب السماح لنا بالذهاب إلى السينما، وبعد رفض ومحايلة توافق ماما على أن نتحمل المصاريف– من مصروفنا- مصروفنا لا يكفي وسيغمز لنا بابا ويعطينا النقود خلسة، الآن معنا ثمن التذاكر وأيضا لشرب اسباتس أبو دبانة، سنعد الدقائق وسنذهب في رحلة استطلاع ثانية لنؤكد أن الفيلم لم يتغير وأن أغنية التسخين تتصاعد الآن من كابينة العرض، اسطوانة واحدة كانت تتكرر دائما “يا مصطفي يا مصطفي، أنا بحبك يا مصطفي، كماليه مى كيمى لا كيميتا .” أغنية فرانكو آراب، تدق قلوبنا من السعادة ونعود لنبشر البنات ” خلاص هيبدأوا يللا” في فساتين العيد وتسريحة البيجودى، تصفيف الشعر على الطريقة الهوليودية، ونحن الصغيرات فككن الضفائر وربطنا شعرنا ذيل حصان.

بمجرد وصولنا قرأت الكبيرات اسم الفيلم واحمرت وجوههن، الفيلم اسمه “قبلنى في الظلام” نتحدث ويتم توبيخ أكرم وباهى، مش قابلني يا فالحين، قبلني، تسأل باهى يعنى إيه قبلني، فيصرخ أكرم يعنى باسني، وهو يمد الحروف وكانت هذه طريقة تكاد تكون شائعة في عائلة زوجة الخال القاهرية التي بالطبع تغار منها أمنا وتحذرنا من أن نبدو أمامها فلاحات لا تعرفن الأدب. الأدب عند أمى أن نترفع عن طلب الطعام، وأن نرفض أي عروض في هذا الشأن. حتى لو كنا نموت جوعا. في مقابل كرمها هي الزائد. نشاهد الفيلم ونحن في “أماكن خاصة للسيدات” كما يقول عنتر وهو يعلن عن الفيلم في جولاته بالبلدة، وهي عبارة عن شرفة كبيرة تقع فوق كابينة العرض في الدور الثاني. صفوف الكراسي يكون خلفها فراغ يجرى فيه الأولاد والبنات الصغار عندما لا يشدهم الفيلم، هم وراءنا ونحن بكل جوارحنا مع نجمنا المفضل شكري سرحان وفاتنة الشاشة هند رستم. سننسى الفيلم ولكننا سنظل نداعب أكرم ونسأله ” قبلني يعنى إيه يا أكرم” فيصرخ على طريقة وجدتها ” يعنى باسني”.

أمي كانت تسمح لنا بمشاهدة الأفلام ولكنها لا تأتى معنا، كانت تقول أن “كل الأفلام لها موضوع واحد، واحد وواحدة يتقابلوا ويحبوا بعض، تحصل شوية مشاكل، وبعدين تتحل كلها ويرجعوا لبعض “.

وفيلم “قبلني في الظلام” لا يخرج عن هذا التحليل النقدي من أمي المتعلمة التي لم تعمل في وظيفة، كانت تقرأ الجرنال وتخبر صديقاتها بما فيه من معلومات وكأنها تعقد منتدى ثقافي بينما نحن نتفسح أو نسهر مع فيلم في السينما.

حبيبي دائما

أواخر الخمسينيات أوائل الستينيات، كان يجرى هذا في بلدة لا تظهر على الخريطة في مصر المحروسة، والآن تثار أحاديث عن حذف القبلات والمشاهد الحميمة من الأفلام، تقوم بعض الفضائيات المملوكة للعرب من دول النفط بالحذف فعلا، وبالطبع يتم العبث بالترجمة لتصبح مضحكة وتغير المعنى. أتذكر أنني كنت في زيارة لأسرة تمت لي بصلة قرابة وكنا في السهرة نشاهد فيلم “حبيبي دائما” كانت هناك قبلات حميمة بين نور الشريف وبوسي وحين هم رب الأسرة بطلب تغيير المحطة، ردت عليه ابنته ” دى مراته يا بابا، حلال، حلال” وهكذا ترك الأب أسرته تشاهد الفيلم الذي أنتجه نور الشريف وأخرجه سمير سيف لأن الحميمية التي يمتلأ بها تتم بين ممثلين هما زوجان في الحقيقة، كان هذا منذ عدة سنوات، والآن سواء كانت القبلة حرام أم حلال فلابد من بترها، وبتر كل مشهد حميم من أي عمل فنى، لا يهم أن تبتر جملة موسيقية، أو يختل معنى، المهم هو تطبيق الحلال والحرام الذي يتغير ويزداد غلوا مع الوقت. أحاول عبثا البحث عن كلمة ألطف من ” غلوا” هذه التي تتماشى مع كل هذا القبح الذي يحيطنا في إطار ما يسمى بالعودة إلى الثوابت، أو المرجعية الإسلامية.

في قويسنا منوفية بدلتا مصر كنا نصلى خلف أمنا ونردد دعاء” اللهم يا ذا المن ” وكنا نتحرك في نزهة على الترعة ونزور مقام الشيخ رمضان، نلعب في حدائق فسيحة بها من الورد البلدي والياسمين ما يملأ الجو بعبق ولا روائح فرنسية. كنا نسهر كل خميس مع فيلم اجتماعي –جبار- بينما الوالد مع أصدقائه في حديث متصل، وأمي ومعها إبر التريكو تستقبل صديقاتها وتتحدثن عن الغلاء ومشاكل الأولاد. ساعة لربك وساعة لقلبك بعد سهرة أسعدتنا مع “قبلني في الظلام” مصر 1959.

بالبحث في شبكة المعلومات وجدت أن الفيلم إخراج محمد عبد الجواد، قصة وسيناريو وحوار محمد عثمان وتصوير كليلو. مدة عرضه 105 ق أبيض وأسود. لغرابة الاسم تصورت أنه مأخوذ عن فيلم أجنبي وبالبحث وجدت العنوان بالإنجليزية ” Kiss Me In The Dark”” لأغنية حديثة لفريق “راندي روجرز باند. ولم أتأكد من شكى في اقتباس الاسم من عمل أجنبي ما، وأرحب بأى مداخلات في هذا الأمر أو أمور أخرى تتعلق بموضوع المقال.

بين ليلة الزفاف والأخوة كارامازوف

كنا قد انتقلنا إلى القاهرة، أخي تخرج من كلية الفنون الجميلة، ويعمل بشكل حر في تصميم أغلفة الكتب والرسم، أختي موظفة بالشركة العربية للتجارة الخارجية، المتأنقة على طريقة جاكلين كنيدي بتايير رمادي من قماش سادة مضلع- كانت أمى تسميه كوردونيه- وشعر مقصوص على طريقة فاتن حمامة.

اصطحبتني تحية إلى سينما ميامي حيث الفيلم العربي “ليلة الزفاف” كم كانت سعاد حسنى جميلة وشقية، أنسى الفيلم وأتذكر المشهد الأخير حين تركت سريرها ونزلت لتنام بجانب أحمد مظهر على الأرض بعدما أحبته وأدركت خطأ رفضها له. بالعشرة تبين لها كم هو راجل – راجل بكل ما تعنيه الكلمة من تحمل المسئولية- والرسالة هي أن الحب الحقيقي يأتي بعد الزواج، لست متأكدة من أننى أدركت المعنى ولكن مؤكد أن هذا ما أدركته أختي التي تكبرني بسبع سنوات وكانت تقترب من العشرين ولم ترتبط بعد، نتناول آيس كريم من قويدر وكان طقسا مكملا لمشاهدة الفيلم قبل العودة لبقية الأخوات المستمتعات ببرنامج آخر حول الإذاعة أو سهرة مع الكوتشينة.

لا أعتقد أن هناك من كان أسعد منى في طفولته، لا يمض أسبوع حتى يصحبني أخي الفنان التشكيلي لمشاهدة فيلم روسي في سينما أوديون وتكون الصغرى معنا هذه المرة، فخري يقسم مشاويره مرة مع الصغيرتين ومرة مع الكبيرتين يختار لنا ما يعتقد أنه مناسب، وهو يستمتع بها جميعا، كل أنواع الأفلام. لابد أن التواريخ قد اختلطت على ولكن المؤكد أن مشوار السينما كان الفسحة الأهم لنا في أسرة نشأت بقويسنا حيث سينما النصر الصيفية.

أفلام هندى وأوروبي لأننا بنحارب أمريكا

بعد هزيمة 1967 كان قرار سيادي قد اتخذ بعدم استيراد الأفلام الأمريكية، كان الخطاب السياسي وقتها أننا هزمنا لأننا لا نحارب اسرائيل فقط ولكن أمريكا أيضا، فشاهدنا مجموعة أفلام هندية بدأت بالفيلم الشهير “أمنا الهند Mother India” من أجل أبنائي” هكذا سمى بالعربية بعد إجراء عملية دوبلاج عليه، أى تحويل اللغة المنطوقة بالفيلم إلى اللغة العربية، كم بكينا مع الأم التي تعرضت لكل أنواع الظلم من المرابى الهندى الذي كان يشبه أبطال الميلودرامات المصرية- أو قل أننا أخذنا عن هذا الفيلم للمخرج اليساري الهندي محبوب خان، ظلمتها الطبيعة أيضا وقد أغرقت الأمطار الحقول فلم تجد سوى جذر بطاطا أطعمته ولديها، الشقي برجو ومازالت ترن في أذني صيحة الأم “برجو” منادية عليه. بعده عرض فيلم سانجام الأكثر تجارة دون دوبلاج هذه المرة وبعده سوراج، كانت جمل الدعاية الساخرة لأفلامنا تقول أطول من سانجام، وأروع من سوراج.

كتبت عن هذا بعنوان “هدية العيد للمصريين” وكانت هدية تناسب بشكل خاص فتيات تحت العشرين وتناسب مزاج الشعب المصري لأفلام تحفل بالغناء والقصص المؤثرة- الميلودراما بعدما أدرس في معهد السينما- كما عرض بسينما مترو مجموعة أفلام إيطالية منها زد وانتهى التحقيق المبدئي والحرب انتهت، أتذكر لقطة صورت من ظهر إيف مونتان وقد ثبتت الكاميرا على ظهره طويلا، بعد التحاقي بمعهد السينما سأعرف دلالة اللقطة التي تعبر عن هزيمة البطل، وأدرك أن الفن العظيم يشعر به المشاهد دون أن يملك تفسيرا لشعوره، فقط الدراسة والمعرفة تقدم التفسير لما شعرنا به. وفي سينما كايرو عرض “الموت في فينيسيا” هكذا بتذكرة ثمنها 16 قرش ونصف للصالة 22 للبلكون، 50 قرشا كانت تكفي تذكرتين وآيس كريم والمواصلات. لم يصلني الفيلم كعلاقة شائنة بين رجل وصبي، بل قرأته كتشبث أخير من رجل يشرف على الموت بنموذج من الحياة في أجمل صورها، كان شرحي لما وصلني من الفيلم محط إعجاب أخي أكبرنا وأختي المثقفة وفاء التي أصبحت بعد ذلك طبيبة نفسية. هذه الأفلام كانت دافعي لتفضيل الالتحاق بمعهد السينما عن كلية العلوم التي حلمت بالالتحاق بها دائما، كنت أكتب على كراساتي من الداخل صفاء الليثي حجاج عالمة الذرة مستقبلا بعد قراءتى لكتاب عن مارى كورى وحبي لحصة العلوم وتجارب المعمل. غيرتني الأفلام السياسية فغيرت رغبتي إلى دراسة فن المونتاج.

شاهدت أيضا في هذه الفترة فيلم “يوم طفت الأسماك على الماء” كفتاة مراهقة كان الشورت الذي ارتدته كانديس برجن في الفيلم وجمالها الخلاب ساحرا لي والأبقى في مخيلتى، تعلقت بالفيلم ولا أنسى أنني خرجت مرفوعة الرأس بعد العرض وكأنني أنا من صنعته، حتى أن أحد الجمهور المنتظر ليدخل الحفلة التالية “قال العظمة لله وحده” معلقا على مشيتي المختالة، وكان هذا شعوري بعد مشاهدة عمل فني راق إذ كانت العظمة تملؤنى وأشعر بالزهو فقط لأني تمكنت من التمتع بكل هذا الجمال. والعكس كان يحدث عندما أحضر عملا رديئا أشعر بالحنق والخجل وكأنني شاركت في هذه المصيبة، وكانت كثيرة هى أفلامنا المصرية – وكان اسمه الفيلم العربي – وكان سامي السلاموني يعلق أنها أفلام ليس لها صلة بواقعنا سوى أنها تنطق بالعربية، وإلا فما السبب أنها لا تسمى الفيلم المصري.

سامى السلاموني كان الناقد الأكثر احتراما من جيلى من دارسي السينما في بداياتهم، وأتذكر أن سمير فريد وسامى السلاموني حضرا للنقاش معنا وكان استضافهما د. رفيق الصبان أستاذ مادة التذوق السينمائي، فقمت وسألت سمير فريد، كيف أثق بحكمه على الأفلام وقد كتب “خللي بالك من زوزو، خللي بالك من سعاد حسنى، خللي بالك من صلاح جاهين” تعليقا على فيلم خللي بالك من زوزو، وكنا نعتبر حسن الإمام عارا على السينما وكم كنا مخطئين. لم يدافع سمير فريد عن نفسه بل انبرى السلاموني للدفاع عنه، لا أتذكر ما قاله، ولكن سمير فريد بذكائه سأل عنى زميلي المخرج محمد شعبان، وقد قابله في مكتب شادي عبد السلام بعد اللقاء، وأعرب له عن إعجابه بمدى شجاعتي ورجاحة رأى. ستمضي الأيام والسنون بنا وسأدرك خطأي تجاه تقييماتي السابقة عن الأفلام والكتابات النقدية وسأستمر في الفرحة باختياري السينما مهنة والنقد مشوارا تكميليا بعد تغير ظروف صناعة السينما المصرية وهزيمتي في سوقها.

دراسة حرة للسينما في المراكز الثقافية

حين تقدمت لمعهد السينما كان المعهد متوقف لمدة عامين أمام خريجي الثانوي حيث أفتى أحمد الحضري بضرورة أن يدرس بالمعهد خريجي الجامعات ليستفيدوا من الدراسة أفضل، عارضه الكثيرون وانتصر الرأي بأن الموهبة إذا لم تظهر في الصغر فإنها لن تظهر، وعاد المعهد لقبول الطلاب بعد الثانوية العامة، وبعد الجامعات دون تقيد بأى شروط على أن تحدد اختبارات القبول من يلتحق من بينهم، كنا 1000 متسابق نجح منا مائة ثم تمت التصفية في اختبار شفاهي حتى وصلنا 50، في اختبار الشفهي سألني أستاذ هل أنت أخت فخرى الليثي، أومأت برأسي وكان أخى قد سبقني في التخرج من القسم المخصوص بعد دراسته وعمله في الفنون الجميلة.

من بين زملاء الدراسة كان المخرج سيد سعيد وصديقتي السورية أنطوانيت عازريه التي أصبحت مونتيرة كبيرة في سوريا، كانا يكبرانني ولكن الاتجاه اليساري لنا ربطنا في شلة كانت تشارك في احتجاجات طلبة جامعة القاهرة ضد السادات وأهمها مظاهرات 1972. لم تكن الدراسة بها مواد نظرية كما هي الآن بل كانت دراستنا بالتنقل بين المراكز الثقافية بشكل حر، مشاهدة الأفلام والنقاش حولها.

وقتها كان عدد من أوائل الخريجين قدموا أول أفلامهم ومنها صور ممنوعة وكان أستاذنا لمادة المونتاج سعيد الشيخ في مرحلة مزدهرة جدا من عمله، يقوم بعمل مونتاج لستة أفلام مرة واحدة منها المذنبون، وأميرة حبى أنا الذي اعتبرناه جزءا تاليا لخللي بالك من زوزو. بينما كان عادل منير وأحمد متولي يعملان في أفلام أول دفعة تخرجت من معهد السينما أشرف فهمي ومحمد راضي.

كان نادى سينما القاهرة الذي يعرض في حفلة مسائية بسينما أوبرا هو نافذتنا الكبرى لتعلم فن السينما، لا أنسى مجموعة من الأفلام اليابانية منها أفلام المخرج يا شيرو أوزو، وكينجو ميزوجوشى، وبالطبع أفلام أكيرا كوروساوا، ما هذا السحر؟ رغم تأخر العرض واعتمادنا على المواصلات العامة في العودة لبيوتنا إلا أنه طوال مشوار العودة كنا نعيد رواية المشاهد التي أعجبتنا كل بطريقته، فيلمى المفضل في كل ما شاهدته من أفلام يابانية كان هذا الفيلم المستمد من قصص شعبية ومن عدة قصص شعبية، به قصة عن المرأة التي تركها الزوج وارتحل فماتت من المرض، وتحولت إلى هيكل عظمى وبقى شعرها أخذ يطارده عندما عاد، وقصة الرجل الذي تهاجمه العفاريت، فكتب له رجل الدين تعويذه على كل جسده ونسى أذنية، وجلس يقرأ بجواره أدعية دينية كانت قريبة من ترتيل القرآن، وحدة الديانات أو تشابهها كان هاجسا لدى منذ شرخ الشباب.

تركت الحكايات وسرحت مع الترتيل لدين لا نعرفه بلغة لا نعرفها، يقترب من ترتيل القرآن بلغتنا العربية. مشقة السير مسافات على الأقدام للحاق بفيلم بديع، أو العذاب في أتوبيس مزدحم، أو قلق الأهل علينا لتأخرنا في ليل بشوارع أغلب مصابيحها مطفأة، عذابات صغيرة وعديدة لم تكن تقلل أبدا من متعتنا للتعلم والاستمتاع مع أفلام عظيمة، أكرر فرحتي باختياري السينما عملا وتسلية وحيدة.

احتراف العمل في المونتاج

كان أصدقاء أخي من المثقفين والفنانين ينصحونني بالذهاب للعمل مع أحمد متولي عندما يعرفون أنني أدرس المونتاج. وقد كان وسحرتني طريقة عمله وتدرجت كمساعد ثاني مع مساعدته الشهيرة نفيسة نصر، التي تزوجت أثناء عمل مزدحم فتحملت مسئولية تركيب الفيلم وكانت جسيمة جدا ارتكبت فيها عددا من الأخطاء التي تعلمت منها فن المونتاج الذي تأكدنا من أنه صناعة وفن. يتطلب موهبة حرفية حتى أن البعض كان يسمى أحمد متولي الأسطى وهي تسمية في محلها.

فكثير من مهام المونتاج تتطلب صانعا ماهرا يصلح قدرا من أخطاء المرحلة الأولى في التصوير وأحيانا في التتابع. كانت المدرسة الفنية التي ينتهجها أحمد متولي تنظر للمونتاج باعتباره إخراج ثاني للفيلم وكان يحلو له التدخل في السرد وإعادة تركيب المشاهد بما يفيد الدراما والتأثير على المشاهد كما كان يثق. من الأعمال التي أعتز بها عملي كمساعدة في بدايات داوود عبد السيد وخيرى بشارة القصيرة، التي ظهرت بها بذرة إبداعهم ونمت أسلوبهم، وخاصة فيلم ” العمل في الحقل” عن الفنان حسن سليمان، وفيلم “طبيب في الأرياف ” عن د. خليل فاضل.

لم تكن الأفلام التي نقوم بعمل المونتاج لها بعيدة عن الموضوعات والأشخاص الذين ننتمي إليهم، اليسار المثقف الملتزم بشعبه وقضايا التنمية الاجتماعية. من أهم الأفلام الروائية كان الفصل الأخير من فيلم “أبناء الصمت” الذي يلخص حرب 1973 واتخذ مادة عنها وكأنه فيلم وثائقي، وكان الجيش الثاني الميداني الذي حوصر في الثغرة هو الذي قام بأداء المعارك للمخرج محمد راضي بحماس من يرغب في تعويض عدم المشاركة.

كنا نعمل في رمضان لأن الفيلم سيعرض في العيد وعلينا أن ننهيه في موعده. استديو الأهرام حيث كانت غرف المونتاج لا ينام، حيث صناعة السينما في أوجها بين تصوير وبناء ديكورات ومونتاج.

كنت قد اندمجت في مهنة أحببتها وانغمست فيها فاختلط على حبها بحب معلم المهنة أحمد متولي فارتبطنا بالزواج واستمر عملي معه حتى اضطررت للبقاء لرعاية الأولاد. طوال فترة العمل لم يكن هناك وقت لمشاهدة الأفلام، فقط كنت أتابع أفلام القناة الثانية بالتلفزيون المصري، بعدما ينام الأولاد ويكون والدهم ساهرا في العمل على الأفلام التي استمرت في كثافة الإنتاج حتى الأزمة الشهيرة في التسعينيات.

وكنت لسوء حظي قد ترقيت لأكون مسئولة بمفردي عن مونتاج فيلم “الحجر الداير” ثم ” 3 على الطريق”، وكانت الأزمة في أوجها حيث تراجع الإنتاج ليصل إلى 15 فيلما فقط بعد أن كان 80 فيلما في المتوسط. من المونتاج إلى النقد ليس مشوارا بعيدا فالمونتير هو الناقد الأول للفيلم، يجد نفسه أمام مواد التصوير بكل ما فيها ولو لم يكن لديه حسا نقديا لفلت منه الإيقاع وترهل الفيلم. المونتير هو المشاهد الأول الذي يحترم المخرج الواعي ملاحظاته ويستجيب لها ويتركه لينفذ ما يراه ضبطا للإيقاع، وعملا على تقوية البناء.

الأفلام هم الأسرة المشترك

كان ذهابي للسينما قد اختلف مع وجود الأولاد، اصطحبتهم لمشاهدة فيلم رحلة السندباد السابعة، انبهروا بجو السينما وكانت سعادتهم لا توصف، ثم كانت سينما التحرير التي أنشئت بالدقي تعرض العودة إلى المستقبل، عندها أدركوا ما هي السينما وتعلقوا بها تماما، كنا من أوائل الأسر التي تعاملت مع الفيديو فشاهدنا “إي تي” على شريط، أذكر أن طارق –ابنى الأوسط الذي يعمل مخرجا وتخرج من معهد السينما عام 2006- وكان عمره وقتها خمس سنوات قد أخذ يبكى بحرقة ” مش عاوز إي تي يموت”.

كان مشهد التواصل مع الوطن”ET phone home، كانت فرحة كبيرة لى بالفيلم العظيم الذي نجح في خلق تعاطف طفل مع مخلوق فضائي شكله مخيف، أو غريب، وفرحة بطفلي الذي فهم الفيلم قبل سن القراءة والتعلم. وبينما كان الأولاد من الجيران يلعبون كرة القدم، أو يتسكعون على النواصي كان مهاب ابني الأكبر– وقد تخرج من قسم التصوير عام 2001 ويعمل مصورا – يأخذ 3 جنيهات يوميا ليؤجر أفلام الفيديو مما كان يسمى وقتها نادى الفيديو، وهي مكتبات تؤجر الأفلام الأجنبية على شرائط “في اتش اس” بجنيه واحد للفيلم وأحيانا جنيهين، لم أتدخل في اختياراتهم ولكنهم طوروا ذوقهم حتى وصل لتنزيل الأفلام من على الشبكة الدولية انضمت إليهم مريم ابنتي الصغرى التي تحب السينما دون أن تعمل بها. أصبحت لديهم اختيارات تفوق ما يمكن أن أنصحهم به.

قضت الشبكة الدولية على تجارة نوادي الفيديو وحل محلها مقاهي الانترنت. ذات ليلة عاد ولداي من الخارج فوجداني ساهرة أمام التلفزيون” ماما سهرانة، يبقى أكيد في فيلم حلو” كان فيلم ” الطيب والشرس والقبيح” بتيمته الموسيقية الفريدة ” قلت اقعدوا ركزوا شوفوا أفلامنا مش أفلامكم” جلس ثلاثتنا على كنبة المنزل أنا متفاخرة بأفلام زمننا وهم منبهرون وأخذت أروى لهم عن الكاوبوي والاسباجتي. أدخلتهم عالم السينما التي لا تنسى فأضافوها لماتريكس ومن إن بلاك. أفلامهم التي أحتار أحيانا في فهمها فيشرحونها لي.

وظلت علاقاتي بالسينما كما نشأت عليها تمزج بين الأفلام الخاصة جدا، وبين أفلام تجارية جيدة الصنع، وحتى القليل من الأفلام الهندية، إذ يعاودني الحنين أحيانا فأجدني أشاهد مع مهاب “جودا أكبر” على قناة زى أفلام وأستمتع به، أو مملكة الخواتم الأمريكي، أو الجزيرة المصري. بالطبع مع كسكسي بالبوري، أو نبى. وغيرها من أفلام السينما الأوروبية التي أرتحل إليها من الهرم في أقصى جنوب القاهرة حتى مدينة نصر بأقصى شمالها لأشاهدها في سيتي ستارز.

السينما فن متسامح لا يزيح أحدها الآخر، يتيح لمشاهديه الاستمتاع بأنواع ومستويات مختلفة منه. بعد انتهائي من كتابة هذا جلست مع ابنتي أشاهد معها فيلما أمريكيا من نوعية أفلام المراهقين في العشرينيات، فكرت أن حتى أتفه فيلم بها يقدم نموذجا للشباب والفتيات ليثقوا بأنفسهم ويغيرون الطرق النمطية في التفكير “مدرسة في السحابSky High “.

بقي أن أذكر أن مريم تندمج مع أفلام الكارتون الطويلة، تتفوق على في نقدها لها وفي معرفتها بكل جديد منها.

الذكريات لا تنتهي فمشواري طويل مع السينما متعتى الوحيدة، وعملي الوحيد سواء مونتيرة أو ناقدة أو منشطة للثقافة السينمائية منذ وعيت الدنيا حتى الآن.

من المونتاج إلى النقد

جاءني اتصال من أنطوانيت عازرية السورية زميلة الدفعة بوجودها مع فيلم “ليالي ابن آوي” بمهرجان القاهرة، لست متأكدة من التاريخ هل كان 1989 أم 1990، ما أذكره جيدا أنه كانت قد مرت 17 عاما بين آخر لقاء لى مع أنطوانيت قبل تخرجنا بعام واحد، تواصل الحديث بيننا وكأننا كنا معا طوال هذه السنوات. كنت في نهاية مرحلة عملي كمساعد في المونتاج – يطلق عليه عندنا مونتير مساعد – كان التعليق الأول شكلك ما اتغيرش، زدت كام كيلو، وكانت عينا أنطوانيت النجلاوتان تبرقان بنفس الحماسة وكنت أنا اتهديت، مجهدة برعاية ثلاثة أبناء مع العمل في المونتاج. سرنا في الطريق إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر حيث كان يقام المهرجان وقتها، كانت المرة الأولى لى بعد انقطاع أن أحضر عرضا يجمعني مع الزملاء، تقابلنا مع إيناس الدغيدي زميلة الدفعة التي شرخت مع السينما كمخرجة تملأ أخبارها الدنيا، إيناس تسير ببنطلون استريتش – وكان موضة انتشرت في نهاية الثمانينيات- وبلوفر به فرو، مع زوجها والممثلة رغدة.

كانت أنطوانيت قد قابلت إيناس في أكثر من مناسبة بدمشق، وفي الطريق للحاق بالفيلم تبادلتا الدعابات، وأنا هادئة أشعر بالغربة، في نهاية الفيلم انحنت إيناس– هى فارعة الطول وأنا قصيرة القامة- لتقول لى تعليقا على الفيلم “لذيذ”، كمن يتحدث عن عمل عليها مجاملته، عمل بدائي، ظلت كلمتها في رأسي، أندهش من اتفاقي معها فعندي مشكلة مع السينما السورية والميل للرمز، المؤثرات كانت مخلقة في الاستديو وليس بها حيوية شريط الصوت في أفلامنا المصرية، كنت وقتها أقوم بعمل المونتير المساعد في فيلم “كابوريا” حيث أقوم بتركيب شرائط الصوت بما أمدنى به خيرى بشارة، بخبرته مع الأفلام التسجيلية كانت اللكمات حقيقية وليست تلك الزائفة المستخدمة عادة في السينما السائدة، والأغاني وكل تفاصيل الصوت مجهزة بعناية، وما علىّ سوى تركيبها، مونتاج الصوت كان جزءا من مهام مساعد المونتير، وهو عمل أعتز به كثيرا لم يلتفت إليه في مصر، وأصبح الآن من مهام من يسمى مصمم الصوت.

أعود لإيناس بداخلي ابتسامة، معها حق، ألم تقدم أربعة أفلام حتى الآن؟! إيناس واثقة جدا من نفسها ولكنها بسيطة ولا تهتم برأي الآخرين بها ولا بتجاهلهم، وهو ما أفعله عادة معها، فعندي مشكلة في عدم القدرة على التعامل مع المخالفين لي في الرأي، الأمر مختلف مع أنطوانيت، نتفاهم حتى بدون كلام رغم عدم إعجابي بأغلب الأفلام السورية، أفضل فيلم نبيل المالح “كومبارس” عن أفلام عظمائهم مثل محمد ملص وأسامة محمد.

عادت إلى الحيوية تدريجيا مع عروض المهرجان، وعاد إلى الهوس بالسينما، في العام التالي انتظمت مع نادية شكري في الذهاب، كنا نتقابل أمام مجمع المونتاج، تنتظرني على السلم وتقول للزملاء – رايحين نتثقف- كنت كأهل الكهف لا أفهم ما تقصده، بالنسبة للبعض أفلام مهرجان القاهرة غير مراقبة، يعنى فيها مناظر. كان هذا أبعد ما يكون عن تفكيري، مرة كنا نحضر عرضا بسينما التحرير بالدقي، وكنت أقوم بترجمة سريعة للفيلم لنادية شكري، وكانت معنا أيضا عنايات السايس المونتيرة العصامية وكانت صديقة لنادية، قلت لهما هناك كلمة تتكرر كثيرا لا أعرفها، غمزتني نادية وقالت أنا هقولك عليها، كانت المرة الأولى التي أسمع فيها كلمة ” Fuck” تتكرر في حوار بالأفلام.

وهكذا كنت أذهب مع نادية بسيارتها الصفراء الصغيرة، ثم نصعد سيرا على الأقدام تلا مرتفعا للوصول لقاعات العرض. تتألم نادية فقد أصابها مرض الروماتويد اللعين الذي يصيب المفاصل، كان لمهرجان القاهرة مذاق مختلف في منفاه هذا بمدينة نصر بعيدا عن قلب العاصمة، وتم نقله لمنطقة الأوبرا بعد احتجاج الصحفيين لبعده عن صحفهم. لم نتفارق أنا ونادية وبعد كل فيلم كانت ناقدتان شهيرتان تسألاننا عن رأينا فأنبرى بصبيانية بالتعبير بحماسة عن رأىي، مرة أخرى تقرصني نادية شكري، هذه المرة لتطلب منى أن أوجز في رأى لأنهم يأخذون ما نقوله ويقولونه في التلفزيون باعتباره رأيهما.

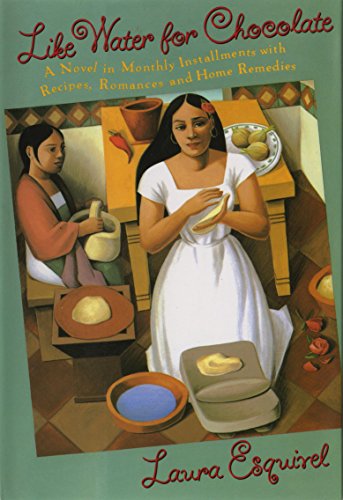

خبرتنا في تركيب الأفلام تجعلنا قادرين على تفكيكه ومن ثم تحليله وتقديم رؤية نقدية عنه. لم أكف عن النقد الشفاهي للأفلام، قالت لى وفاء حلمي- كاتبة بـ “العربي الناصري”- “انتِ لازم تكتبي، انت بتعرفي تعبري عن رأيك”. متابعة مهرجان القاهرة كان متعة كبيرة لي، عدد من الأفلام يظل باقيا في رأسي وكأنه حياة عشتها فعلا وليس صورا خيالية على شاشة الخيالة. من هذه الأفلام الفيلم المكسيكي “مثل الماء للشوكولاته”.

أذكر أنني كنت في صف وراء أمير العمري وعرب لطفي، عرب كانت تنتقد حديثي بصوت مرتفع في الفواصل بين الأفلام، ونحن ننتظر بدأ العرض كان العمري يدلى برأيه في أمر ما بصوت سمعه كل من حوله، قلت لعرب لست وحدي صاحبة الصوت المرتفع، لقد سمعت حديثكما كله.

كنت أعرف أمير العمري عن بعد وأجده نجما في النقد وأسمع عن دوره في نادى سينما الجامعة، كنا طلاب الأكاديمية في منطقة الهرم البعيدة عن قلب المدن الجامعية نحسد زملاءنا المتواجدين في قلب الأحداث السياسية لطلاب الجامعات وقتها، وننظر إليهم كما ننظر إلى المناضلين الذين شاهدناهم في أفلام أوربية، ولهذا شعرت بالراحة أن يكون لهذا المناضل نفس عيبي الكبير، الصراحة المطلقة والتعبير بصوت مرتفع.

بجواري أنا ونادية شكري محمد خان والكاتبة سلوى نعيمي السورية التي تعيش في باريس وتزور القاهرة دائما في هذا الوقت نهاية نوفمبر وديسمبر، هل معك لبان؟، نتبادل اللبان والبسكوت لأننا نحتاج طاقة صغيرة لمواصلة المتابعة لثلاثة أو أربعة أفلام كل يوم، الأمر مجهد ومكلف ولكنه أيضا ممتع جدا، التواجد في المهرجان ليس فقط لمتابعة عروض، إنها كرنفالات وموالد لا تقل بهجة عن الموالد الدينية التي حضرتها ببلدتى في المنوفية.

من التركيب إلى التفكيك

لم أكن أعرف سهام عبد السلام جيدا، وذات مرة عبرت في ندوة حول فيلم جزائري عن رأيي، وقامت سهام وقالت أعجبتني قراءة صفاء للفيلم ولكنى عندي قراءة أخرى، أعجبني تعبيرها ولم أنسه يوما، الفيلم ككتاب يُقرأ لمرة واحدة متصلة، كل منا يقرأه ويفسره على هواه، تفسيراتي تجنح إلى كثير من الشطحات، البعض يعجب بها وتستفز البعض الآخر.

المخرج مجدي أحمد على قال لي مرة بغضب “انت بتشوفي على كيفك” وقبل أن أرد انبرت سهام عبد السلام وفريدة مرعى مدافعات “أمال تشوف على كيفك انت”. كانت فريدة قد انضمت إلى الصديقات المتابعات لأنشطة المهرجان، في الحقيقة أنا التي انضممت إليهما، فقد كانت سهام وفريدة تتعاونان في العمل بالمهرجانات، تشاركتا معا في مهرجان الإسماعيلية في دورته الثانية على ما أظن، وكنت وقتها أقوم بعمل مونتاج فيلمي الأول ” الحجر الداير” وعدت إلى التركيب وركنت التفكيك (النقد) جانبا، حتى عاد لي بقوة مع أزمة فيلم “هيستريا” عام 1998.

ملاحظة مجدى التي ذكرتها ليس هذا زمنها، وقد قيلت لى في وقت لاحق بعدما كتبت سلسلة مقالات في “الفن السابع” تحت عنوان “جماليات السينما التسجيلية” عام 1999، الذاكرة في دماغي لا تعمل طبقا للتواريخ، تتداعى لى الأفكار ويقوم العقل بتقديمها وتأخيرها طبقا للمزاج، أفهم جيدا طريقة السرد التي لا تتبع خطا زمنيا وأتوحد معه، وأطلب من القاريء أن يتفهم تداعياتي، وأن يتابعني بينما أتنقل بين السرد بأسلوب المتكلم، وبين الحكي وأطلب من السيد رئيس التحرير عدم التدخل، وليتركني لمسئوليتي أمام قرائي، فإما أن ينصرفوا عنى، أو يتابعوني ويسبحوا مع تداعى أفكاري متفهمين حريتي في القفز فوق محطات الذاكرة. كان أول مقالاتي كناقدة هو:

” المونتير ليس حاويا، والمونتاج يبدأ من السيناريو”

في مقر جمعية السينمائيات بالدقي جمعتني مع هالة خليل مناقشة حول اتهام المنتجة ناهد فريد شوقي المونتاج بإفساد فيلم ” هيستريا ” العمل الأول لعادل أديب ومونتاج منى ربيع، قيل إنها أتت إلى مجمع المونتاج وقالت إنها ستقبل عتباته وتعتذر من شيوخ المونتيرين الذين تركتهم -استجابة لرغبة المخرج- وتركت الموفيولا ليتم مونتاج الفيلم على أجهزة المونتاج الحديثة، كان كريم جمال الدين قد أسس شركته “الإكسير” وأحضر أجهزة مونتاج غير خطى- غير ميكانيكي- في فيلا أنيقة بطراز حسن فتحي المعماري وعين بها خريجي المعهد العالي للسينما للعمل بالطرق الحديثة في المونتاج. كانت هذه الثورة التقنية تقابل بالرفض الشرس من المونتيرين التقليديين، وخاصة أن أغلبهم اكتسب خبرته دون دراسة، كان صعبا على المونتيرة الكبيرة رشيدة عبد السلام أن تترك “المافيولا” كما كانت تنطقها شوشو، لتعمل على هذا المونيتور الذي بالكاد يشبه تلفزيونا 16 بوصة. وكانت آرائهم كومنتيرين كبار أن عدم نجاح الفيلم –تجاريا- سببه المونتاج والعيال وأجهزتهم الحديثة. وقد أخذتنى حماسة الدفاع عن فن المونتاج ورفض القول بأنه أفسد الفيلم. وحين عبرت عن رأيى لهالة خليل- وكانت قدمت فيلمها القصير الناجح ” طيرى يا طيارة ” فقالت اكتبي ده، وبعدما كتبت قامت هى بعمل المونتاج على ماكتبته، حيث أشارت على الفقرة الثانية وطلبت منى أن أضعها في مقدمة المقال.

باقتراح من سيد سعيد سلمت المقال لمجلة الفن السابع، كان أسامة عبد الفتاح مدير التحرير وقتها وكنت قد نشرت مقالا سابقا في مجلة سطور. كانت أزمة فيلم “هيستريا” محتدة ووجدته إدارة التحرير مقالا مناسبا وصفه الكردوسي على طريقة ” شهد شاهد من أهلها”، كنت معجبة بالفيلم فعلا وبغناء أحمد زكى الذي يشبه ما يقوم به مطربو ثورة 25 يناير الآن، غناء بصوت مجروح به شجن.

يحكى هيستريا عن أحمد زكى مطرب مترو الأنفاق الذي يكافح من أجل مكان تحت الشمس وجده النقاد واحد من أفضل أفلام عام 1998.فاز الفيلم الذي أخرجه عادل أديب بجائزة أفضل فيلم وأفضل اخراج في المهرجان القومي الرابع للسينما المصرية في نفس العام الذي فاز فيها فيلم المصير ليوسف شاهين بالجائزة الثانية.

نتائج القومى أعطتني الثقة في حكمي على الأفلام رغم كراهيتي لوصف الناقد بأنه قاضى للفن.

وانفتحت رغبتي في التعبير بادئة بعدة مقالات عن المونتاج حتى طلب منى الكردوسي التوسع وكتابة مقالات أطول، فأعددت دراسة عن نيازى مصطفي وفيلمه ” رصيف نمرة خمسة” في العدد الخاص بالرواد.

كنت في هذه الفترة على علاقة وطيدة بالمخرجة هالة خليل، تربطني بها صداقة حقيقية، على ما يبدو أن انقطاعي عن الحياة العامة وتفرغى بالمنزل لرعاية الأولاد لعدة سنوات جعلنى أتواصل روحيا وفكريا مع جيل التسعينيات، وأتحرك كأنني واحدة من جيلهم. بل كانت خبرتهم العملية وذكاؤهم الاجتماعى يفوقني.

ذات مرة كنت معها بمبنى جريدة الأهرام، أسامة عبد الفتاح وسعد القرش يتعاركان حول من منهما اكتشفني كناقدة، هالة لاحظت نظرتي الفرحة بهذه المعركة، أسعد جدا إذا أعجب أحد بما أكتبه، رغبتي أن أكون ” الكاتبة ” تفوق كافة رغباتي السابقة، عالمة الذرة مستقبلا، أو المونتيرة، أو ربة البيت. ذكرت مرة للمخرجة هالة لطفي- وهي أيضا صديقة- أنني أشعر بأنوثتي إذا أثنى أحدهم على ما أكتب، ضحكت هالة ساخرة، ضحكت وكأنها تدرك هذا جيدا. الكاتبة صفاء الليثي كان رغبة حققتها لا لكسب العيش ولكن لأشعر أنني أعيش.

توالت مقالاتي حتى كلفت بالإشراف على باب مخصص للسينما التسجيلية، بالنقاش مع محمود الكردوسي رئيس تحرير الفن السابع ومع الأديب أحمد غريب- وكان يعمل معه وقتها- فضلنا أن يجمع الباب كل أنواع السينما غير الروائية الطويلة، وأسمينا الباب “السينما الأخرى”. كان الباب ناجحا، نافذة لكل أعمال الشباب ليس من مصر فقط، ولكن ككل المجلات المتخصصة أغلقت الفن السابع، بعد العدد 45، ووجدتني أبحث عن مكان أمارس فيه الحياة التي أحبها، أكتب عن السينما، مهرجاناتها وأفلامها والحياة الواسعة التي تمنحها لنا.

” المتعة عالمية والبؤس عربي”

في أخبار الأدب نشرت مقالا عن مشاهدات في مهرجان القاهرة عام 2001، كان المقال بعنوان” المتعة عالمية والبؤس عربى، كان فيلم مالينا قد أصابنا بسحره، بينما فيلم سورى للمخرج غسان شميط بعنوان الطحين الأسود يفرض كآبته علينا، فكان المقال عن ترحيبى بجمال الفن ورقيه لصاحب سينما باراديزو جوسيبي تورناتوري، وقبح الادعاء في الفيلم العربي. بعد فترة قابلت الطبيب الناقد د. أحمد عبد الله وأخبرني أن مقالي دفعه للبحث عن فيلم “مالينا” ومشاهدته وكذا قال لى الناقد محمود عبد الرحيم، سعادتي لا توصف وتذكرت تعريف سهام عبد السلام بالنقد: “تجربة إبداعية عاشها الناقد ويريد أن يشرك آخرين فيها”، هل ما أكتبه نقد حقا، المهم بالنسبة لي أن يُقرأ وأن نتواصل معه رفضا أو قبولا. وهو ما يحدث دائما من التواصل عبر الكتابة حتى من أشخاص لم نلتق بهم أبدا.

الناقد الكبير فاروق عبد القادر قال لي مرة، القارئ موجود لا تعرفين أبدا أين هو، موجود في مكان ما ويصله ما تكتبينه بنفس الروح الذي يكتب به العمل، قلقي من اختلاط الأنواع الأدبية فيما أكتب أحيانا سألت عنه الناقد الكبير ابراهيم فتحي، فقال لم يعد هناك حد فاصل بين المقال والقصة القصيرة، كلها نصوص لا مشكلة في اختلاطها، المهم أن يتواصل معها القارئ. بعض الكتاب يقرأ وفي ذهنه هذا القارئ وكثيرا ما يكتب الناقد أحمد يوسف في مقاله مخاطبا قارئه.. ستلاحظ عزيزي القارئ.. وهكذا يدرك الكاتب أنه لا قيمه لما يكتب دون وجود هذا المتلقي الذي لا يعرفه وإن كان يشعر بوجوده.

أنطوانيت عازريه

أعود لأنطوانيت التي وجدت مناخا لتميزها في سوريا فور تخرجها معنا من المعهد العالى للسينما دفعة 1975 محققة المرتبة الأولى علينا، كنا أربعة فقط في القسم وكنت الأولى على القسم والدفعة في السنة الثالثة التي قمنا فيها بالثورة على الأساتذة والمناهج، بادئين برفض الانتظام في محاضرات الفنان التشكيلي يوسف فرنسيس وكنا نجده غير كفء، كانت عميدة الأكاديمية الكاتبة التقدمية لطيفة الزيات، والأديب يوسف السباعي وزيرا للثقافة.

وقد تقابلنا معهما نحن المحتجين من المعهد أتزعمهم وأنطوانيت في الصف الأول من المسيرة، تحدثت أنطوانيت بلكنتها المحببة وكانت نوعا خاصا من الفصحى قاطعها يوسف السباعى انت منين قالت من حلب، قال وأنا بقول العيون الحلوة دى منين، ضحكنا جميعا وتفرقت المظاهرة على وعد بالاستجابة لمطالبنا، وفعلا ألغيت مادة لا أذكر اسمها الآن، كل ما أذكره أن يوسف فرنسيس قد خرج باكيا، وكنا كوحوش صغار تأخذنا الحماسة في هذه الفترة ونحن نقاوم السادات وسياساته، لم تكن مجموعة “دكاترة موسكو” قد وصلت المعهد بعد تخرجنا مباشرة قبل أن يتولوا مسئولية المعهد الذي تحول إلى مستشفى كما يحب الطلاب بعدنا تسميته، بعد امتلائه بحاملي شهادات الدكتوراه ممن يفتقد أغلبهم الخبرة العملية والموهبة، وإن كانوا يحملون شهادات نظرية. عملت أنطوانيت مع دكاترة موسكو السوريين، وطبقا لموقع المؤسسة العامة للسينما السورية فهى من مواليد حلب 1948، درست في المعهد العالي للسينما في القاهرة وتخرجت من قسم المونتاج سنة 1976 بعد أن قدمت ثلاثة أفلام عملية كمشاريع تخرج، وفاز فيلمها “حكاية ما جرى في مدينة نعم” الذي أخرجه المخرج محمد كامل القليوبي بجائزة مونتاج وإخراج بمهرجان السينما التسجيلية.

أول الأفلام التي عملت فيها بعد عودتها إلى سورية كان فيلم (الدجاج) للمخرج عمر أميرالاي، وفي عام 1977تم تعيينها في المؤسسة العامة للسينما ولا تزال تعمل فيها، قامت بمونتاج عدد كبير من الأفلام السورية الهامة منها: نجوم النهار لأسامة محمد، ليالي ابن أوى لعبد اللطيف عبد الحميد، الطحالب لريمون بطرس، اللجاة لرياض شيا وغيرها، وقد نالت جائزتي مونتاج عن فيلم نجوم النهار في مهرجان قرطاج السينمائي وعن فيلم اللجاة في مهرجان الإسكندرية كرمها مهرجان دمشق السينمائي عام 1995 عن مجمل أعمالها.

وعدت للالتقاء بها عام 2006 حين شاركت بفيلمها القصير “أبيض” بمهرجان الإسماعيلية، لم أعجب بالفيلم نهائيا، وسألت أنطوانيت زميلنا سيد: “صفاء تقول رأيها عن كل الأفلام فلماذا سكتت عن فيلمي؟”.

أسكت دائما عندما لا أتواصل مع فيلم ما، وأثق بأنني لا أمتلك الصواب في رأيي، فقراءة الأفلام تظل شأنا خاصا بكل متلقى، لم تكن لدينا مادة علمية في النقد السينمائي، كانت هناك مادة التذوق السينمائي للدكتور رفيق الصبان، كانت أقرب إلى التحليل، تدريجيا أصبحت أقوم بتفكيك الأفلام بعد أن أمضيت عمرا في تركيبها، ومن التركيب إلى التفكيك قطعت شوطا كبيرا يجعلني أشعر بمتعة لا تقل عن متعة بناء الفيلم في المونتاج.