“العميل السري” في مهرجان لندن: تحفة من البرازيل!

أمير العمري- لندن

انتظرت طويلا أن تتاح فرصة لمشاهدة الفيلم البرازيلي “العميل السري” O Agente Secreto للمخرج كليبر ميندوزا فيلهو (58 سنة) الذي فاتني أن أشاهده في الدورة 78 من مهرجان كان، حيث فاز بجائزة أفضل ممثل لبطله الممثل المرموق واغنر مورا. وأخيرا جاء الفيلم إلى “مهرجان المهرجانات”، أي إلى الدورة 69 من مهرجان لندن السينمائي الذي يعوضنا دائما عما فاتنا لسبب أو لآخر، في مهرجانات أخرى، كما يأتينا بأفضل ما عرض في مهرجانات غير أوروبية مثل سندانص وتورونتو وشنغهاي وبوسان، وغيرها.

دائما ما تعتبر أفلام “كليبر ميندوزا فيلهو” تعتبر مادة مثيرة تقتضي التوقف أمامها نظرا لطموح فيلهو الكبير لمحاكاة أفلام المخرجين العظماء في تاريخ السينما، مع بعض الشطحات الفنية الخاصة التي تكشف ولعه بالسينما باعتبار أنه كان في الماضي، ناقدا سينمائيا، قبل أن يحترف الإخراج السينمائي، ويميل إلى التحرر الكبير في أسلوب السرد، ويمتلك قدرة مدهشة على التحكم في مكونات السيناريو، رغم تعدد الشخصيات والأفكار داخل الموضوع الواحد (وفيلهو معروف بأنه يكتب سيناريوهات أفلامه بنفسه)، ولاشك أنه تمكن من أن يصنع وحده تيارا جديدا في السينما البرازيلية من خلال خمسة أفلام طويلة فقط، وعدد من الأفلام القصيرة.

يتبدى في أفلام فيلهو اهتمامه الكبير بعالم السينما، وولعه بتوجيه التحية إلى أفلام قديمة تركت تأثيرها الكبير عليه في طفولته (كما يفعل هنا حينما يشير كثيرا إلى فيلم “الفك المفترس” (1977) لسبيلبرج)، وفيلم “رجل من أكابولكو” أو “الرائع” (1973) الذي قام ببطولته جان بول بلموندو، أو فيلم الرعب الشهير “الفأل” The Omen، وكذلك يتوقف في مشاهد عديدة أمام دار السينما القديمة “بوا فيستا” التي تنتمي إلى الماضي الرومانسي الجميل والتي يعمل فيها صهر البطل، “فرانشيسكو” عاملا للعرض. هنا يتحسر فيلهو بوضوح على ما آلت إليه دار السينما ودور السينما عموما ومتعة المشاهدة التي يتوقف أمامها في أكثر من مشهد، حينما نرى كيف أن سينما البلدة تحولت في الزمن المضارع الحالي، إلى بنك للدم.

“العميل السري” ليس من أفلام التجسس، لكنه عمل مركب، مراوغ، ملتو، غير مباشر، لا يروج لرسالة سياسية على نحو مبتذل. من المؤكد أنه يلمس الوضع السياسي في البرازيل إبان الحكم العسكري الديكتاتوري الذي بدأ مع انقلاب عام 1964ـ وصولا إلى زمن فيلمنا في عام 1977 أي قبل أن يلفظ الحكم العسكري أنفاسه الأخيرة في 1985.

إلا أن الفيلم لا يقدم لنا نموذجا للنضال السياسي المباشر ضد النظام كما كان الأمر في الفيلم البرازيلي الآخر البديع من العام الماضي “أنا مازلت هنا” لوالتر سالاس، كما لا يلتزم بالسرد الزمني التقليدي، بل يفاجئنا بعد منتصف الفيلم، بالانتقال إلى الزمن الحاضر ليكشف أننا نشاهد ما وقع في الماضي، من خلال ما تسمعه باحثة جامعية شابة على شرائط التسجيل التي تروي جانبا من قصة بطل فيلمنا هذا، “مارسيللو”، والتي تلخص الكثير مما شاب الحياة في البرازيل في تلك الفترة الكئيبة، كما نشاهد الكثير من الوقائع من واقع قصاصات الصحف التي تجدها تلك الباحثة في الأرشيف الوطني حيث كلفت بإجراء بحث عن شخصية “مارسيللو”.

لا يخلو الفيلم من صلة ما بين مخرجه وبين مكان الأحداث، فهي تدور في ريسيفي Recife، رابع أكبر مدن البرازيل وهي المدينة التي ولد فيها ونشأ ميندوزا فيلهو، وكان وقت أحداث فيلمه هذا، في عمر “فرناندو”- ابن مارسيللو، الذي تركه والده في رعاية جده فرانشيسكو وجدته. ونحن نراه صغيرا في الماضي، ثم قرب نهاية الفيلم بعد أن أصبح طبيبا يدير بنك الدم في المدينة الذي أنشيء على أنقاض دار السينما القديمة.

فيلم “العميل السري” يقدم رؤية متخيلة، مبنية على وقائع وأحداث حقيقية عرفتها تلك المرحلة من العمل السري” من أجل استعادة الديمقراطية في البلاد، وما شابها من أعمال قمع واعتقالات وتنكيل بالمعارضين ودفعهم إلى البحث عن وسيلة لمغادرة البلاد.

يكمن سحر هذا الفيلم في أنه لا يكشف لك كل شيء من البداية، بل يقوم على الكشف التدريجي، من دون التصريح المباشر، ومن دون الانغماس في تصوير المعارضة السياسية السرية في الصورة النمطية المباشرة، ومن دون حتى أن نسمع كلمة “معارضة” في أي وقت، بل يترك لنا الفيلم باستمرار، مساحة للتأمل، والاستنتاج والفهم، من خلال الشكل التشويقي الذي اختاره المخرج- المؤلف، أسلوبا لرواية القصة، وهو يحتفي بالسينما، بقدر ما يعيد الاعتبار إلى الذاكرة، إلى الماضي، إلى تلك الشخصيات التي ضحت ودفعت الكثير من أجل ما تؤمن به.

من المشهد الأول يكشف لنا الفيلم، في هدوء وبشكل مقتصد، الجو الكابوسي الذي سيدخلنا إليه، الذي أنتجته الديكتاتورية العسكرية إلى البلاد: “مارسيلو” يقود سيارته الصغيرة الصفراء من نوع البيتلز. يتوقف عند محطة وقود في منطقة شبه صحراوية مهجورة وهو عائد من ساو باولو في طريقه إلى مدينته “ريسيفي” التي غادرها من قبل خشية على حياته. الآن هو يريد أن يملأ خزان الوقود. ويلمح جثة رجل مغطاة بورق الصحف ممددة على الأرض.. صاحب المحطة الضخم الجثة الذي يتدلى كرشه، يخبره أنه قتل الرجل بعد أن ضبطه يسرق البنزين ليلة الأحد. وكلما حاولت الكلاب الضالة الاقتراب من الجثة لنهشها، يطردها صاحب المحطة الضخم الذي يبدو وكأنه قد عثر على زبون أخيرا، فهو يجبر بشكل ما، صاحبنا على مليء خزان الوقود بالكامل في حين أن مارسيلو كما سنعرف بعد قليل، سيضطر إلى دفع ككل ما معه من مال.

تتوقف سيارة شرطة فيها ضابطان، ليس للبحث عن حادثة القتل التي وقعت بل لتفتيش سيارة مارسيللو.. والضابط الذي يستجوبه يسعى بشتى الطرق لترويعه واستفزازه، وعندما يفشل في العثور على أي شيء مخالف ولا ينجح في استفزاز مشاعر مارسيللو الهاديء، البارد الأعصاب، يطلب منه تبرعا، أي باختصار ووضوح، رشوة. لكن مارسيللو ليس معه سوى ما تبقى في علبة سجائره فيمنحها له.

تظهر ساق مقطوعة داخل سمكة قرش عملاقة تم اصطيادها يتم استخرجها من بطن القرش داخل مشرحة المدينة، ثم يقوم عملاء الشرطة بسرقتها وتبديلها بساق أخرى لكي لا تكتشف هوية صاحبها، ويتم إلقاؤها في البحر. ولابد أن يكون أحد المعارضين الذين تخلصت منهم السلطات (وهو أمر متروك للاستنتاج دون التصريح) فمن ضمن براعة السيناريو انه يتيح لنا أن نستنتج ونتوصل إلى الكثير من الصلات بين الشخصيات والأحداث، من دون الوقوع في المباشرة أو الثرثرة الكلامية والبصرية.

مارسيلو جاء إلى “ريسيفي”- وقت الاحتفال بالكرنفال السنوي للالتحاق بابنه فرناندو الذي اضطر لتركه والفرار بعد أن “توفيت” زوجته فاتيما، وأصبح مارسيلو مهددا بالقتل. فماذا حدث؟

من خلال فلاش باك، يعود الفيلم في الزمن بضعة سنوات، لكي نرى كيف أنه كان أستاذا جامعيا في كلية الهندسة، ابتكر وسيلة لإنتاج الطاقة النظيفة مع فريق البحث، لكن أحد كبار رجال الأعمال المرتبطين بالنظام العسكري، وهو ضالع في الفساد، يريده أن يتوقف عن أبحاثه، ثم يتورط في الاستيلاء على الأموال المخصصة للأبحاث لحساب شركته الخاصة.

مارسيللو يعود ويقوم بتغيير شكله، ويتخذ هذا الاسم لنفسه، بينما اسمه الأصلي كما سنعرف هو “أرماندو” وقد دبرت له حركة المعارضة في المنطقة التي تتزعمها امرأة تدعى “إلزا” عملا في أرشيف مركز إصدار الهويات، خصوصا وأن هاجسه هو التفتيش والعثور على الهوية الحقيقية المفقودة لأمه، التي لم يعرفها قط. وهو يقيم في منزل سيدة، مناضلة عجوز هي “سيباستيانا”، التي تقدمه إلى الحسناء المطلقة “كلوديا” التي تقطن في الطابق الأعلى، وسرعان ما سيقيم معها علاقة عاطفية.

سيصبح أرماندو هدفا للاغتيال فمازال رجل الأعمال الفاسد يريد التخلص منه ويكلف اثنين من القتلة المحترفين بتصفيته، ولكن حركة المعارضة تعده بتوفير جواز سفر له على أن يترك البلاد مع ابنه خلال أيام، لكن أحداثا كثيرة ستدور قبل أن نصل إلى معرفة النهاية التراجيدية لأرماندو.

ينتقل الفيلم من الواقعية إلى السيريالية في مشهد من الواضح تماما أنه يستخدم للسخرية من الصحافة وهجاء السلطة، والتعبير عن الأجواء الشعبية الهستيرية التي كانت سائدة آنذاك: بعد العثور على سمكة القرش التي ابتلعت ساقا بشرية تستغل الصحافة هذه القصة التي تطلق عليها “الساق المشعرة”، وتروج لها مما يدفع دور السينما إلى إعادة عرض فيلم “الفك المفترس”، وتروج السلطات عن طريق الصحافة لقصة خرافية تقول إن تلك الساق عادت إليها الحياة، وأخذت تسير وتدق الأرض بقوة مرعبة في الليل، وتتجول في الحدائق وتعتدي على المثليين الذين يمارسون “الرذيلة” تحت الأشجار، وتقتل منهم العشرات. هذه القصة التي نراها في إيقاع مدهش وعلى خلفية موسيقى تعكس أجواء الكرنفال الجنونية، تستخدم أيضا للإشارة إلى قمع النظام للفئات المهمشة التي تخرج عن “الخط” أو المسار الأخلاقي العام، مثل أي فاشية، كما توحي بأن الشرطة الفاسدة أوحت للصحف بنشر هذه القصة للتعمية على حوادث القتل التي راح ضحيتها خلال الكرنفال، 91 شخصا، ويقول رئيس الشرطة- متباهيا- لأرماندو، إن العدد سيتجاوز المائة.

يلتقي رئيس الشرطة “إيوسيديس” ” مارسللو/ أرماندو، عند زيارته المفاجئة لمركز بطاقات الهوية، ويبدي إعجابه به ورغبته في إسباغ حمايته عليه.. “هل أنت شرطي؟ أنت تصلح أن تكون شرطيا.. أنت تعجبني”.. وهو يخبره بذلك ضاحكا مسرورا فهو مع رجاله الذين يصورهم الفيلم كعصابة من المجرمين يعملون أيضا في خدمة الأثرياءـ ويقتلون الناس بغرض الترويع.

صور الفيلم للشاشة العريضة، بتقنية بانافيزيون، بحيث تمنح الفيلم طابع أفلام السبعينيات، مع مزيج من الألوان الحارة الصريحة للمدينة بشوارعها وحوانيتها وحاراتها الضيقة وسياراتها القديمة، مع استخدام الحركة الحرة للكاميرا تارة، والكاميرا المتحركة التي تحدق وتتسلل وتراقب من مسافة، تارة أخرى، ولكن من دون أن تطغى حركة الكاميرا وتفرض نفسها وتشتت المتفرج بعيدا عن متابعة الحدث. ولا شك أن “المكان” هنا يكتسب أهمية بالغة في سياق الفيلم بأسره.. إنه مصور بتفاصيله الدقيقة بحيث يعكس طبيعة الحياة في المدينة، مع درجة من الغموض وانتظار أن ينفجر العنف، كما يحدث بالفعل، في محاولة اغتيال أرماندو، والمذبحة التي تقع، في مشهد من أكثر مشاهد الفيلم قوة وتأثيرا.

وفي مشهد طويل تتابع الكاميرا القاتل المصاب في ساقه التي تنزف وهو يسير في شوارع ضيقة من المدينة القديمة، ويمر على الكثير من الحوانيت، والدم يترك بقعا على الأرض، إلى أن يتسلل داخل محل حلاق، ويتربص لمن يلاحقه ويريد القضاء عليه قبل أن يشي بمن كلفوه بمهمة تصفية أرماندو. وهو مشهد تلعب فيه الكاميرا الدور الرئيسي في الكشف عن معالم المكان وتتوقف خلال ذلك أمام الكثير م الشخصيات الثانوية، وعلى خلفية شريط صوتي مثير، من الأغاني الكرنفالية البرازيلية. إنه أحد أفضل مشاهد الفيلم وأكثرها حيوية وتأثيرا في ترسيخ الجو الخاص للمدينة.

أسلوب السرد يسير في سلاسة ويخلق السيناريو بؤرا كثيرة للتوتر والتشويق، دون أن يبتعد قط عن أزمة البطل، الباحث عن “الهوية”.. فهو لا يعرف شيئا عن هوية أمه، ويظل يبحث دون أن يعثر على ما يرشده إلى الحقيقة، كما أن تلبسه شخصية جديدة يصنع بعض الاضطراب في العلاقة مع المكان. هذا الاضطراب ناتج بالطبع، عن الكبت السياسي والفكري الذي يولده نظام الرعب.

الفيلم بأسره، يبقيك في مقعدك لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، من دون أدنى شعور بالملل، فهناك حرص على عدم تكرار الفكرة، والكشف التدريجي عن الكثير من خلفيات الشخصيات (في أحد المشاهد البديعة نتعرف على السيدة سيباستيانا التي تجمع في بيتها جماعة يطلقون عليهم “اللاجئين” والمفهوم أنهم من جماعة المعارضين للنظام العسكري، وقد جاءوا لتوديع أرماندو. وهي تتحدث عن ماضيها وكيف أنها ذهبت في شبابها إلى إيطاليا، لكي تدرس الموسيقى، كما نرى امرأة شابة جاءت إلى البرازيل فرارا من تنكيل النظام البرتغالي الذي كان يستعمر أنجولا..

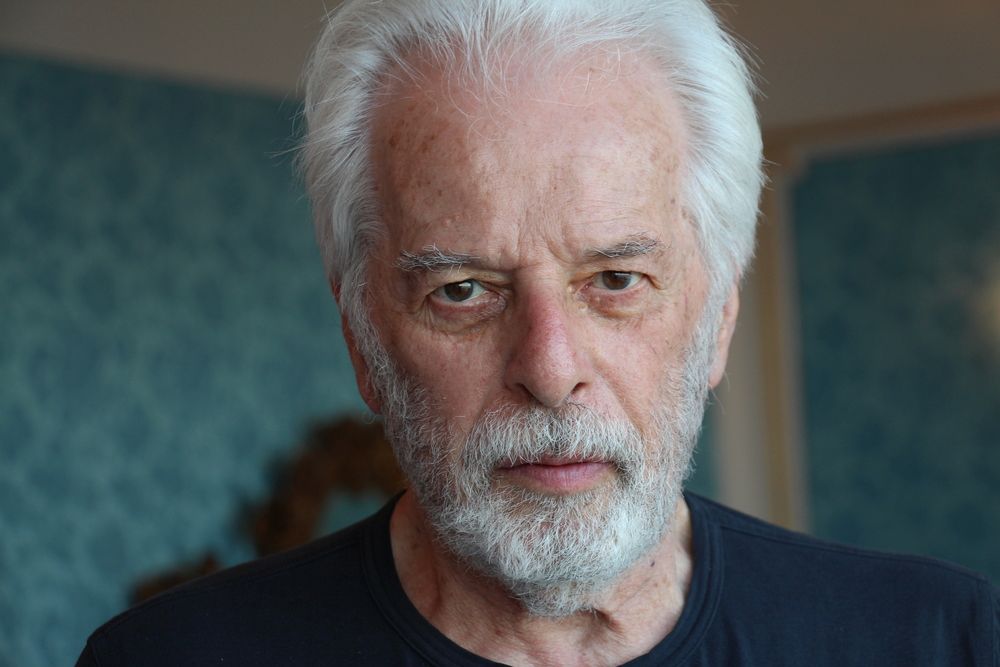

ورغم امتداد الفيلم في الزمن، إلا أنه لا يفقد إيقاعه مع مرور الوقت وامتداد الأحداث، كما يبقي دائما على عنصر المفاجأة، بحيث يجعل كل مشهد يحمل عنصرا جديدا يضيف إلى الحبكة والى الشخصية الرئيسية. ولا شك أن وجود الممثل “واغنر مورا” في الدور الرئيسي، يخدم الفيلم كثيرا، فهو يتمتع بحضور كاريزمي، وأداء واثق، تشوبه مسحة من الغموض، خصوصا وأن الفيلم لا يكشف عن حقيقته سوى بعد أكثر من نصف الفيلم.

“العميل السري” يقول كل شيء، في بلاغة ورونق وتركيز وكشف، ويوصل رسالته من دون خطابة أو لغة مبتذلة مباشرة، مع امتلاك القدرة، على تحقيق المتعة.. أي متعة المشاهدة. وهي ما يدفعنا أصلا إلى السينما لمشاهدة الأفلام.