“الحائط”: عندما نفقد القدرة على تغيير الواقع

شهاب بديوي

الأفلام القصيرة نوافذ تطل منها المواهب الشابة لتعبر عن وجودها وسط الأسماء الموجودة في الساحة الفنية التي يمكن تشبيهها بحائط خرساني يصعب النفاذ من خلاله.

شركات الإنتاج تضخ أرقام بالملايين من أجل إنتاج العمل الواحد، يوم التصوير الواحد يكلف شركات الإنتاج مبلغ لا يستهان به، وفي وسط هذه البيئة التجارية الصعبة، وظروف الصناعة المُهلكة يسعى كل فنان حقيقي (مخرج/ مؤلف/ ممثل/..)، الى تقديم فن جيد غير خاضع لمقاليد السوق.

هذا بالنسبة للمخرجين الموجدين بالفعل داخل مجال صناعة الأفلام، أما بالنسبة للمواهب الشابة التي تسعى إلى إثبات ذاتها، والإعلان عن نفسها وسط هذا الزخم، تصبح صناعة الأفلام القصيرة هي الملاذ. فمن خلالها تستطيع المواهب الجديدة خلق فرصة للولوج إلى الوسط بعد صناعة فيلم قصير جيد يشارك في عدد من المهرجانات الفنية، والتي تمنحه مساحة للعرض وسط عدد من الصناع، والجمهور حتى يمكن تقييمه، والالتفات له..

إلا إن صناعة الفيلم القصير الآن باتت هي الأخرى صعبة المنال، ونرى في بعض الأحيان أفلام قصيرة تتخطى ميزانية أفلام روائية طويلة. كما أن رحلة صناعة الفيلم القصير باتت هي الأخرى رحلة طويلة تسرق من عمر صانعها سنوات من بداية ولادة الفكرة إلى الكتابة، للبحث عن طاقم عمل، والبحث عن منتجين، والتصوير، والمونتاج، ومابعد المونتاج والبحث عن مهرجانات مناسبة.

رحلة طويلة يخوضها صانع الفيلم محاولا البحث عن تمويل لفكرته وإخراجها في النهاية في صورة مكتملة.

إلا أن هذه الرحلة تشوبها بعض الشوائب، وفكرة الحصول على تمويل ليست سهلة، ولا تناسب كل الأفلام، فهناك أفلام موضوعها غير محمس لمنتجي الأفلام الموجودين في الوقت الحالي، ولذلك يلجىء صانع الفيلم في مثل هذه اللحظات إلى الحل الأخير، وهي المخاطرة المحتومة التي يُرغم صانع الفيلم في النهاية لخوضها؛ وهي تمويل الفيلم عن طريق التمويل الشخصي.

تعتبر فكرة التمويل الشخصي الحل الوحيد أمام كثير من صناع الأفلام في خطواتهم الأولى، ويحاول من بعدها المخرج أن يشارك في أكبر عدد ممكن من المهرجانات السينمائية. إلا أن الأمر يصبح أكثر صعوبة في ظل عدم وجود جهة إنتاج داعمة وراء الفيلم، وشركة توزيع تتولى هذه المهمة.

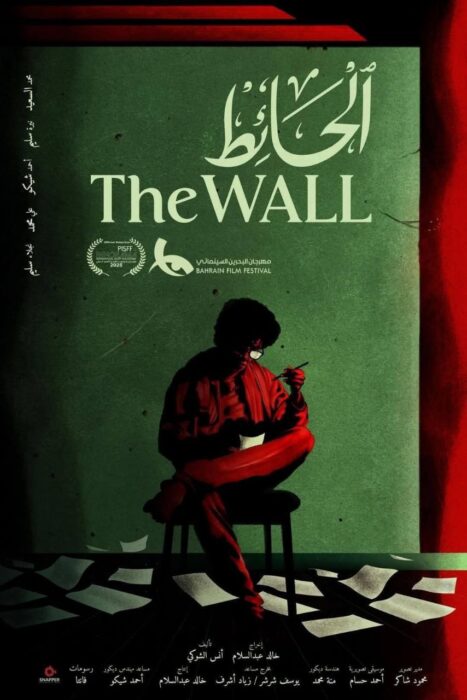

وفي العمل الذي نريد الحديث عنه، بعد هذه المقدمة الطويلة، وهو التجربة الأولى لمخرجه “خالد عبد السلام”، تولى فيه مخرجه مهمة إنتاجه، وقدم الفيلم من بعدها إلى عدد من المهرجانات السينمائية الى أن أستقر به الحال ليصبح متاحا للجميع من خلال منصة “اليوتيوب”. وهي خطوة جريئة، تُحسب لصناعه، وقد بدأ مؤخرا عدد من المخرجين في طرح أعمالهم- خصوصا الأفلام القصيرة- على منصة “اليوتيوب” ليتمكن من مشاهدتها الجمهور.

الحائط: بين الحلم والواقع

يصور المخرج “خالد عبد السلام ” في تجربته الأولى “الحائط”، حياة شاب “إبراهيم” في مقتبل عمره يسكن في عمارة سيتم هدمها في سبيل بناء كبري/جسر، ومطلوب منه إخلاء شقته في ظرف ثمانية وأربعين ساعة.

بينما من المفترض أن نشاهد إبراهيم في جو من التوتر والقلق نظرا إلى ما ستؤول إليه حياته بعد ساعات قليلة إلا إنه يستيقظ من النوم غير مبالي سوى لحبيبته التي يفتقد وجودها بعد أن انفصلا، ولم تعد ترد على رسائله الكثيرة المبعوثة منه.

إلا إن إبراهيم يكمل غير مبالي أيضا، ويفتح تسجيلات صوتية قديمة لحبيبته، ويستمع لها وهو يغسل أسنانه.

في نفس الوقت يدق الباب موظف حكومي يحمل معه محضر عدم تعرض قادم من حبيبته “ماجدة”، مما يدفعنا إلى التساؤل عن شكل هذه العلاقة، والأسباب التي أوصلتنا إلى هنا: حيث تقوم حبيبه بتحرير محضر عدم تعرض لحبيبها؟

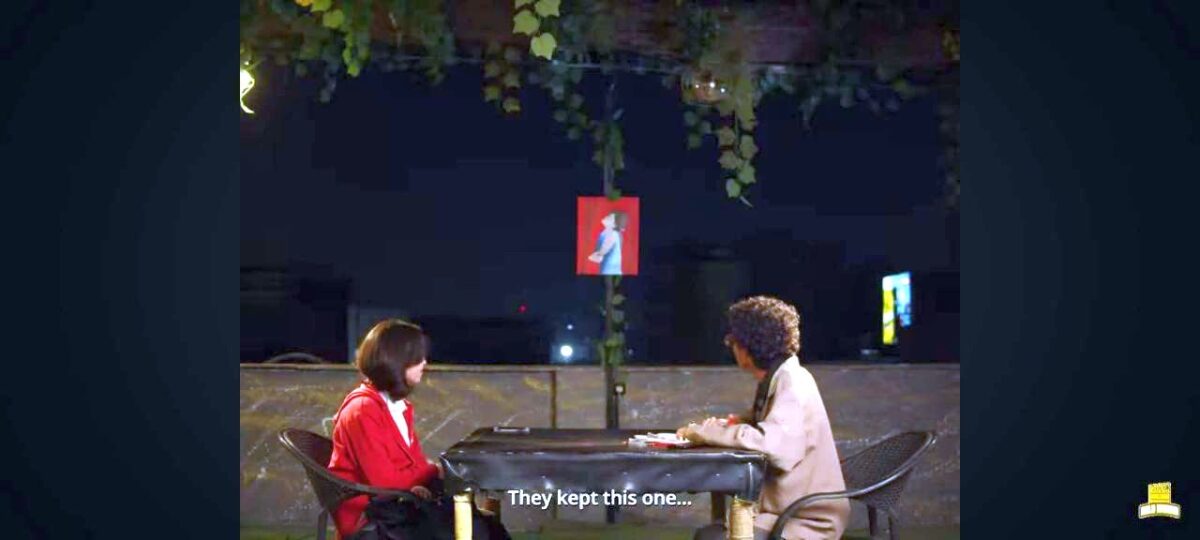

بعد رحيل الموظف الحكومي. يأتي صديق إبراهيم لزيارته، والذي تثير زيارته ذاكرة إبراهيم لنبدأ في رؤية مشاهد “فلاش باك” نتعرف من خلالها على تفاصيل أكثر عن هذه العلاقة.

إلا أن مفاجأة جديدة تُفجر خلال مشهد -الفلاش باك- الذي نرى فيه إبراهيم مع ماجدة في الكافيه، وهذه المفاجأة هي أن إبراهيم المسلم معجب بفتاة مسيحية! (معلومة جديدة تثبت لامبالاة إبراهيم للواقع من حوله).

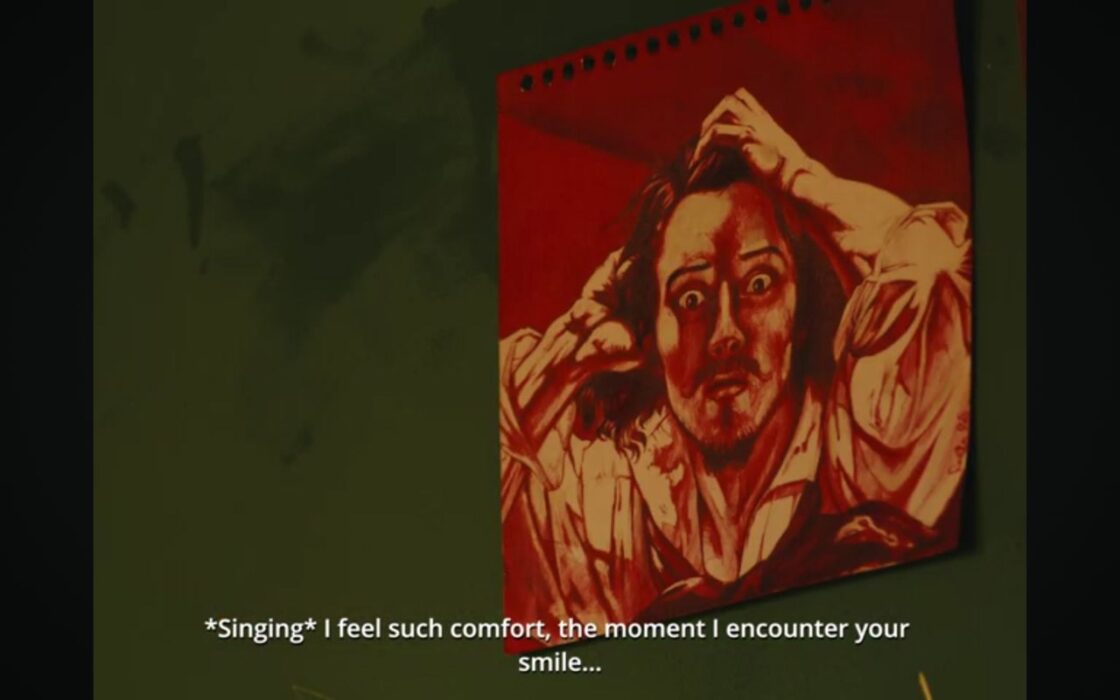

نعود إلى مشهد الافان- تتر الذي نرى فيه إبراهيم في منزل ماجدة يتقدم لها أمام والدتها، نرى ماجدة سعيدة، وكذلك الأم تُبدي قبولًا به. ومن خلال اللون الأحمر الطاغي على المشهد يخبرنا المخرج بعدم واقعية المشهد الذي نراه، هو مجرد أحلام حبيسة رأسه.

في المشهد الذي نرى فيه إبراهيم مع ماجدة -وهو المشهد الوحيد الذي يجمعهم، ولا يعرفنا الكثير عن طبيعة هذه العلاقة، حد أننا يمكن أن نتكهن أن الفتاة (ماجدة)، لا تبادل إبراهيم المشاعر نفسها، وأنها تراه مجرد صديق دراسة، ويمكننا أن نستشف ذلك من خلال جملة “بكره الساعة ٩ اوعى تنساني يا ابراهيم” التي تقولها عند رحيلها.

بحضور مشهد النهاية يُبقي المخرج الأمور غامضة، والأسئلة معلقة كما هي. ودور الفن في الأساس، هو طرح الأسئلة لا تقديم الإجابات.

إلا أن أحيانا يكون لهذا الغموض أثرا سلبيا عندما يتركنا المخرج تائهين في العالم الذي وضعنا فيه، وأظن أن هذه النقطة هي مشكلة سيناريو بالأساس.

الأحلام كأداة تمرد!

يقدم لنا صناع العمل البطل (إبراهيم) كنموذج للإنسان المهمّش، الذي لا يملك من أدوات التغيير سوى الحلم.

فما الذي من الممكن أن يفعله شاب في مقتبل العمر أمام قسوة الواقع، والاستبداد الذي يراه؟

تكالبت الهموم فوق رأس ابراهيم بدأ من حبيبته الغائبة عنه، وإلى واقعه المرير، وسطوة القانون المجحف الذي يُرغمه على هجران منزله الذي يحمل ذكريات، وحكايات خاصة.

هنا لا يصبح أمام ابراهيم سوى الحلم كمنفذ للهروب من قسوة وبطش الواقع.

في فيلم “اللعب مع الكبار”، يواجه البطل (حسن بهلول) فساد الواقع عن طريق صديقه الذي يخبره بما يسمعه أثناء عمله في السنترال، إلا أن البطل يُقرر أن مصدره في الكشف عن الفساد هو الحلم. وهنا تتجلّى عبقرية المعالجة الفنية، إذ يتحوّل الحلم من مساحة هروب أو عزاء نفسي إلى أداة كشف ومقاومة.

وعند نقطة الذروة، حين يُقتل صديق حسن، وتفشل محاولة الإنقاذ، يطرح الفيلم السؤال الحاسم: هل عجز الفرد عن تغيير النظام يعني استسلامه؟ والإجابة تأتي عبر مشهد النهاية، حين يصرخ حسن: “أنا هأحللللم.. هحللللللم!”. إنه مشهد يتجاوز البكاء على الخسارة، إلى إعلان صريح بأن الحلم نفسه فعل مقاومة، وأن الإصرار على الحلم هو الرفض الحقيقي للاستسلام. فالفرد، حتى وإن لم يغير المنظومة، يمكنه أن يزعجها، أن يعكر صفوها، أن يُبقي الأسئلة حيّة.

وهنا في (الحائط) لم يستطيع إبراهيم مواجهة الواقع فتأخذ عقله من الأحلام مساحة للهروب، ليتحمل، ويتعايش. ولا بديل لذلك سوى الجنون الأفعال/الواقع الذي يعيشه ابراهيم جنوني، وغير مبرر: تركته رفيقته دون أن يعرف السبب. وهدم بيته دون سبب، كل يحيط به يدفع إلى الجنون.

الحائط هنا ليس مجرد جدار مادي يفصل الشقة عن العالم الخارجي، بل هو استعارة عن العجز الإنساني نفسه. هو كناية عن الفاصل بين واقع الشخصية المرير وأحلامه الوردية، فهو الفارق بين الحلم والواقع، وهو الحاجز الذي لا يستطيع تجاوزه سوى بخياله. حين يسقط الحائط، لا يُهدم المبنى فحسب، بل تُهدم الذات أيضًا.

وفي مشهد النهاية الذي يهدم فيه الحائط يكون إبراهيم قد أفاق وراى الواقع كما هو.

جاء اختيار المخرج اسم “إبراهيم الطاير” لشخصيته قرارا ذكيا؛ فهو يحمل بعدًا رمزيًا يتماشى مع طبيعة البطل. “الطاير” يوحي بالرغبة في التحرر والطيران بعيدًا عن قيود الواقع، وهو ما يفعله إبراهيم عبر أحلامه وهروبه العقلي من الضغوط المحيطة به. كذلك يمثل التلاعب بالاسم استدعاءً ضمنيًا لشخصية مألوفة في ذاكرة المشاهد، لكنه يعيد تقديمها في سياق مختلف تمامًا.

ماذا ننتظر من التجارب الأولى؟

عندما نشاهد التجارب الأولى للمخرجين الشباب الواعدين لا نحلم بتحف سينمائية لا مثيل لها، وليس هذا تبريرا بل هي نظرة واقعية إلى حقائق الأمور.

فالتجارب الأولى هي بمثابة نافذة لرؤية الوعي الفني، والحس الإبداعي المتكون لدى أصحاب التجربة.

وما ننتظره ليس إخراجا متقنا، أو سيناريو متكملا، بل رؤية صادقة، وأصالة في الطرح، وجرأة في مواجهة الموضوعات التي قد يتجنبها كبار من صانعي الأفلام. ففي مثل هذه المراحل تكون اللغة السينمائية في طور التشكل. إلا أنه بالرغم من ذلك فنحن أمام مخرج يملك لغة سينمائية قوية معبرة، والفيلم لاقى بالفعل تنويه خاص على الإخراج السينمائي المميز من أحد المهرجانات التي شارك بها.

وأيضا على مستوى الكتابة نحن أمام كاتب سيناريو واعد مهموم بالواقع، ولديه أدوات وأساليب فنية قوية وذكية في الاشتباك معه.

ايضا من إيجابيات العمل النوتة الموسيقية التي تم إستخدامها، ولا أعرف إن كان تم تصميمها خصيصا للعمل أم لا، وعلى أية حال فهي مميزة، ومتقنه.

والتجربة ككل كانت جيدة، ومبشرة بجيل واعد، وقد تكوني ملحوظتي بخصوص الرمزيات الكثيرة في الفيلم أكثر بكثير مما تحتمل قصته. وشعرت أن المخرج كان قلقا أن لا يفهم أو يلاحظ المشاهد هذه الرمزيات فجاءت بعض المشاهد التي حاول فيها توضيح، وإبراز الرمزيات مربكة.

في النهاية، يقدم لنا “الحائط” تجربة سينمائية جيدة تعكس رحلة شخصية لشاب مع الحب، والفقدان، والاغتراب، وتلمس جانبًا من واقعنا المأزوم. والأهم من ذلك، أن الفيلم يبشر بصناع جدد يحملون في داخله بذور جيل موهوب، يحلم بالتغيير ويسعى للتأثير، ما يجعل تجربتهم الأولى خطوة واعدة في الطريق الطويل نحو صناعة سينما أصيلة ومؤثرة.