“يوم من الأيام” فيلم مصري بطعم أفلام الماضي الرومانسية

هبة مجدي

هبة مجدي

لم يكن مدهشا أن يأتي الفيلم الأحدث من أفلام المخرج المصري محمد مصطفى “يوم من الأيام” (2017) على كل هذا النحو من الرونق الفني والجمال الذي يعكس رؤية خاصة للعلاقات العاطفية في زمن تغيب فيه المشاعر الصادقة، وينتشر القبح وفقدان القيمة والنفوس المشوهة.

كانت موهبة محمد مصطفى قد أعلنت عن نفسها بقوة في فيلمه البديع “أوقات فراغ” (2006)، الذي نجح فيه مصطفى في التعامل مع شخصيات متعددة متشابكة العلاقات، تعبر، على نحو أو آخر، عن فكرة الضياع في مجتمع لم يعد يوجد فيه الكثير مما يمكن أن يمنح الأمل. وقبل “أوقات فراغ” كان محمد مصطفى قد تمرس في العمل كمساعد إخراج مع عدد من المخرجين المتميزين.

أما في فيلمه الأحدث الذي أنتجه المنتج الكبير حسين القلة الذي سبق أن أنتج “أوقات فراغ”، فهو يستند إلى سيناريو قوى متماسك للكاتب الموهوب وليد يوسف، ليقدم عملا غير تقليدي، لا يعتمد على حبكة تتصارع فيها الشخصيات وصولا إلى عقدة أو ذروة، على النحو الذي يصبغ الكثير من الأفلام المصرية، التي تهيمن عليها ثقافة “التوليفة” أو “التركيبة” الجاهزة التي تسببت في إفساد الكثير من الأفلام من الناحية الفنية وهي ما يهمناهنا، رغم أن الكثير منها قد يحقق رواجا لدى جمهور اعتاد معظمه هذه التوليفة بأنماطها المألوفة.

وربما يكون ابتعاد الثنائي (يوسف- مصطفى) عن تلك التوليفة هو السبب الذي جعل الفيلم لا يحقق ما كان مأمولا من النجاح التجاري في عروضه العامة، لكنه يظل عملا فنيا جيدا ربما يعاد اكتشافه مستقبلا شأن كثير من التجارب الجريئة التي تنتج بصعوبة اليوم في السينما المصرية سواء من الانتاج العام أم الإنتاج المستقل.

من الماضي

من اللقطات الأولى في الفيلم يمكننا أن ندرك أننا أمام شخصية رئيسية محورية تنتمي إلى عصر سابق.. عصر الرومانسية وقصص الحب الجميلة، وأغاني عبد الحليم حافظ التي أشبعت خيال أجيال من الشباب. هذ الشخصية المحورية هي شخصية سائق حافلة النقل العام بين المحافظات المصرية “جابر” (محمود حميدة) الذي يعيش وحيدا بعد أن تقدم به العمر، لكنه لايزال يواصل عمله في قيادة الحافلة بكل ثبات، هذا الرجل كانت له قصة حب مازال يعيش أسيرا لها بعد أن انتهت بمأساة انسانية بسبب تحجر أسرة الفتاة التي أحبها ورفضهم زواجه بها. في البداية نراه يسترجع كيف بدأت قصة حبه في فصولها الأولى القصيرة عام 1994، ومن هذا المدخل العاطفي الشفاف الذي يصوره محمد مصطفى بكثير من الحس الرفيع والرقة، من خلال لغة سينمائية لا تلجأ للسهل، ينتقل بين الماضي والحاضر لكنه يتركنا داخل مساحة من التساؤل عن مصير تلك العلاقة مع تأجيل الكشف عما سارت إليه، ومن خلال التصوير الناعم لمشاهد تجوال الحبيبين في أحضان الطبيعة المصرية البديعة التي ربما لم يظهرها فيلم مصري بكل هذا الجمال، جمال الريف وفيما بعد جمال منطقة القناطر الخيرية، في لقطات تتكرر عبر الفيلم مع مسار الحافلة فيما بعد، وبمصاحبة موسيقى محمود طلعت التي تضفي جمالا خاصا إضافيا على الصورة التي برع في تصميمها وإضفاء هلالة ناعمة عليها مدير التصوير مروان صابر.

شخصيات متباينة

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد.. يبدأ الفيلم بعودة جابر ومساعده (الكمسري) من نوبة العمل لينتقل في اليوم التالي الى نوبة العمل الصباحية الجديدة. ونشاهد أولا ثنائيات وأفراد يستعدون لركوب الحافلة من إحدى مدن شرق الدلتا المصرية، قد تكون مدينة الزقازيق، للسفر إلى القاهرة. هذه الشخوص تتباين في نوعياتها وأشكالها لكنها تشترك في انتمائها إلى الشريحة الأدنى من الطبقة الوسطى “الحالية” أي ليست الطبقة الوسطى التي عهدناها في أفلام الخمسينات، فبينها المنقبة التي سنعرف فيما بعد أنها طبيبة وانها لا تمانع عند الضرورة من كشف نقابها والكشف في الوقت نفسه عن إنسانيتها، والشاب الانتهازي الذي يريد استعمال هواتف ركاب الحافلة مجانا، والرجل الريفي “عويس”، الذي لا يحب زوجته ولا يكف عن توبيخها دون سبب لنكتشف فيما بعد أنه لا يشعر تجاهها بالحب كما تشعر هي، والشاب الذي يحمل قنبلة يعتزم تفجيرها عند وصول الحافلة إلى محطة القاهرة، وهو سيتراجع أمام “الموت” الذي سيفاجئ الجميع في وقت لاحق، والفتاة “نشوى” التي تريد الارتباط بحبيبها الشاب الذي يصر على مغادرة البلاد معها، لكن والدتها تعارض وتريد دفعها إلى الزواج من شخص لا تحبه.

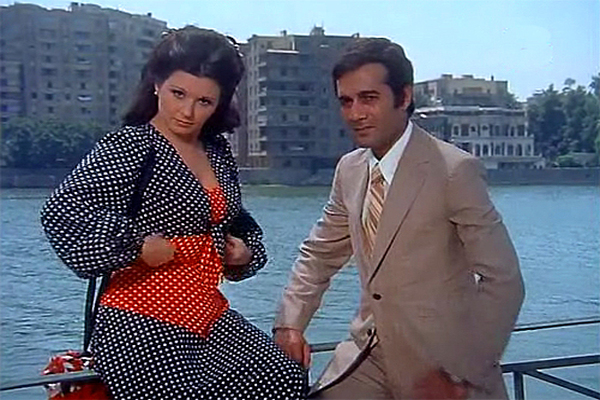

السائق جابر.. يراقب هذه الشخصيات أولا من مجلسه في المقهى المقابل للمحطة التي ستنطلق منها الحافلة، ثم بعد ذلك من موقعه وهو على مقعد القيادة داخل الحافلة. إنه الأب الذي يشمل الجميع برقته وتعاطفه وحبه واهتمامه، دافعه إنساني مجرد، وهو يستند إلى ما انتهت إليه تجربته الخاصة من مأساة نتابعها من خلال ما يرويه عن “نشوى” من فصول حزينة، وربما يكون ما شده إليها أنها تشبه إلى حد كبير، حبيبته الراحلة (تقوم بالدورين هبة مجدي) فهي تشعر بالحزن لافتراقها عن حبيبها، لكن خلال الطريق وبعد ان تستمع لما قصه عليها جابر، يستغير مصير العلاقة.

فضلا عن هذه الثنائيات والشخصيات، هناك الثنائي الذي يحيطه الفيلم بالصمت والجمال والتعبير بالنظرات والهمسات واللمسات المتبادلة الرقيقة، وكأن محمد مصطفى يترجم عن طريق حركة الممثلين ونظراتهما، كلمات قصيدة كامل الشناوي الخالدة “لا تكذبي”. إنه ذلك الثنائي المتقدم في العمر: زوج وزوجة لا نعرف أسماءهما، يقوم بدوريهما ببراعة كبيرة ملفتة مشيرة اسماعيل ولطفي لبيب (في أحد أدواره النادرة البعيدة عن التكلف والمبالغة والنمطية) ربما لا يقلل من جمال التعبير بعد موت الزوجة المفاجئ أثناء الرحلة، سوى الاستطراد في تصوير حزن لطفي لبيب على زوجته وتعبيره في مونولج طويل بالكلمات فيما يشبه النواح وما يعرف بـ”التعديد” على الموتى، وهو ما أعتبره إحدى أكبر نقاط الضعف في الفيلم وكان يجب أن يتدخل المونتير لإقناع المخرج بحذف هذا الاستطراد اللفظي اكتفاء بشاعرية التعبير عن الحزن والصدمة في صمت ثم الانتقال إلى المشهد التالي، فالمشكلة أن هذا الاستطراد تسبب في اضطراب الإيقاع العام للفيلم، وأضاف عبئا ثقيلا على مسار الفيلم دون ضرورة فنية، وهذه السمة، أي المبالغة في تصوير مشاعر الحزن تحديدا إحدى سمات الميلودراما المعروفة في السينما المصرية التي تقلل من فرص وصول أفلامها إلى العالم الخارجي.

من أفلام الطريق

من ناحية يعتبر “يوم من الأيام” أحد ما يعرف بـ”افلام الطريق” التي تصور الكثير من التفاصيل والمفارقات التي تقع على الطريق سواء داخل الحافلة أو أثناء التوقف في فترة الاستراحة. ومن ناحية أخرى يقدم محمد مصطفى في هذا الفيلم “رؤية” للواقع من خيال رومانسي يتحسر على الماضي الذي كان، لكنه لا يسقط في هوة اليأس والقنوط والاحباط والتشاؤم. صحيح أنه يجعل الموت يتجاور مع الحياة، والمرض الذي يدفع إلى نوع من الوعي (كما في حالة الريفي عويس الذي يسقط مريضا ويدرك وهو مشرف على الموت، كم هي قريبة منه زوجته التي كان يسئ معاملتها)، وصحيح أيضا أنه يلمس بعض الأشياء التي تجري في الواقع (المنقبة الطبيبة، والارهابي المتراجع عن الإرهاب، وغير ذلك)، إلا أنه يعرض في الوقت نفسه، صورة ربما تدور على مستوى المتخيل أيضا، الذي يريده ويرغبه، فمعظم الفتيات في الفيلم من البداية من غير المحجبات (وهو ما يتناقض مع ما يهيمن على فتيات هذه الشريحة من الطبقة الوسطى المصرية)، ولا تتناسب الملابس التي يرتدينها بشكل عام مع البيئة شبه الريفية التي تدور فيها مشاهد أساسية من الفيلم، وإمساك الشاب بيد الفتاة التي يحبها وسيره معها أمام الجميع لا يحدث في تلك المناطق في الواقع، كما أن الطبيبة المنقبة عادة ما ترفض فحص أو علاج أو لمس رجل بدعوى أن هذا من “الحرام”!

إنها رؤية متخيلة تريد أن تعيدنا إلى عصر السماحة والتسامح والحب والإحساس بالجمال، جمال الحب وجمال الطبيعة وجمال الموسيقى والأغاني. ولا بأس في ذلك على الإطلاق، فالأفلام ليست نسخا كربونية متطابقة من الواقع، وواقعيتها تنبع من مصداقيتها فإذا كان بوسعنا أن نصدق ما يصوره محمد مصطفى في فيلمه ونشعر بالشخصيات التي تتحرك أمامنا ونراها قريبة منا، فهذا يكفي.

عن التمثيل

يساهم في ربط أوصال الفيلم معا الممثل الكبير محمود حميدة، الذي ينجح في التعبير عن شخصية جابر، ذلك الرومانسي الحالم الذي يعيش مأساته الخاصة لكنه يشعر بالتحقق من خلال الاقتراب إنسانيا من الآخرين الذين يشعر بهم وبمعاناتهم، يريد دائما أن يساعدهم على تجاوز مشاكلهم العاطفية، يرفض إلحاح صديقه على ضرورة أن يتزوج، فهو مازال يحتفظ بصورة حبيبته “انشراح” التي أنهت حياتها بنفسها في الماضي هربا من القهر الواقع عليها.

يتفوق أيضا لطفي لبيب كما سبق أن أشرت، ويبرز أداء محمد حسني في دور عويس، ومشيرة اسماعيل في دور زوجة لطفي لبيب في تعبيرها البديع بالنظرات الصامتة والحديث القصير الذي يسبق الموت المفاجئ، وهبة مجدي التي تقوم بدوري انشراح ونشوى بصورة جيدة ومقنعة وتجعلنا نستعيد الكثير من بطلات سينما الروماسية في الخمسينات والستينات، وباقي الممثلين المساعدين في الفيلم، والحقيقة أن من أهم عناصر الفيلم وأفلام محمد مصطفى عموما، سيطرته الكبيرة على أداء الممثلين، وقدرته على التحكم في إيقاع حركتهم وضمان تدفق إيقاع الأداء من مشهد إلى آخر، واقتناص أكبر قدر من التعبير الممكن عن الشخصية بمساعدة العناصر السينمائية الأخرى مثل الإضاءة وحجم الصورة وحركة الكاميرا وزاوية التصوير.