وثيقة مهمة عن فيلم غودار الفلسطيني “هنا وهناك”

بقلم أنطوان دي بايك وسيرج داني

ينشر موقع عين على السينما” هذا النص أو الوثيقة المهمة التي تسرد تفصيلا ملابسات تصوير فيلم “هنا وهناك” الذي صوره المخرج الفرنسي المرموق جان لوك غودار مع رفيقه الثوري بيير غوران عتم 1970 في مخيمات الفلسطينيين في الأردن. وكان ذلك في خضم ما يعرف بالمرحلة الثورية في مسيرة غودار، حينما أسس وحدة سينمائية لصنع أفلام راديكالية ثورية، أطلق عليها وحدة “دذيغا فيرتوف” مع بيير جوران، “سينما الحقيقة). وسوف ننشر على موقع “عين على السينما” في وقت لاحق، مقال الناقد والمؤرخ سيرج داني عن هذه التجربة ومصيرها- كما عاصرها.

(يعود سرد أنطوان دي بايك عن عملية إنتاج فيلم “هنا وهناك” إلى كتاب “غودار: سيرة ذاتية” (غراسيه، 2004) وترجمه تيد فيندت. وقد قُدم نص سيرج داني في نيويورك خلال أول “أسبوع لمجلة سينما” عام 1977، وترجمه لوران كريتزشمار وبيل كرون.)

في فبراير 1969، انتُخب ياسر عرفات رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية – التي تأسست في 1964 – وأصبح حزبه، فتح، القائد الأغلبية فيها. في هذا الإطار، ظهرت أولى أفلام السينما الفلسطينية بعد تأسيس وحدة سينمائية من قبل فتح في عمان، الأردن، تحت إشراف ثلاثة رواد هم هاني جوهريّة، سُلافة جدالله ومصطفى أبو علي، الذين صنعوا، على سبيل المثال، فيلم الأرض المحترقة عام 1968 وفيلم “لا للحل الهزيمي” عام 1969، وهما أول أفلام نضالية ضد الهجمات الإسرائيلية وخطة روجرز. ومن خلال دعم فتح المالي واللوجستي والأيديولوجي، ولد في الغرب “سينما مناهضة للصهيونية” بأفلام مثل “فلسطين ستنتصر” لجان-بيير أوليفييه دي ساردان، وسلسلة “فلسطين” للأحداث الجارية التي أعدها الصحفي الفرنسي بول-لويس سوليه، والفيلم المتوسط الطول “بلادي” عامي 1969 و1970، وهو عمل ملهم وشعري وأحيانًا متشائم عن الشعب الفلسطيني من إخراج فرانسيس روسر (مخرج سويسري شاب ينتمي لليسار المتطرف).

في هذا السياق السياسي والسينمائي وُلد مشروع غودار وجوران بعنوان “حتى النصر”. تواصلت الجامعة العربية مع غودار عبر هاني جوهريّة (المخرج “الرسمي” لفتح)، وحصل غودار في 1969 على تمويل يقارب 6000 دولار، ودعوة رسمية للتصوير في المخيمات الفلسطينية في الأردن والضفة الغربية ولبنان، تحت حماية فتح التي وفرت له مرشدين ومترجمين. وحصل غودار على تمويل إضافي من جاك بيرين (الممثل والمنتج قدم 20000 فرنك)، ومحطات تلفزيونية ألمانية وهولندية (8000 و5000 دولار على التوالي)، وكلود نيدجار (8000)، بإجمالي حوالي 70000 فرنك.

قبل المغادرة، أعد غودار وجوران وماركو “مخطط فيلم فلسطيني مفوض من فتح” يتضمن عدة شعارات تعبر عن نواياهم غير المحددة: “ما حدث للهنود الأمريكيين لا يمكن أن يحدث للفلسطينيين. النضال المسلح ليس مغامرة عسكرية، إنه نضال الشعوب. وجه فلسطيني وقلب عربي. حرب التحرير الوطنية = النضال الاجتماعي. أولاً، خلق الوحدة (فتح).” وينتهي هذا الوثيقة التحضيرية بعدة أبيات من قصيدة “بطاقة هوية” لمحمود درويش، النشيد الفلسطيني الحقيقي المنشور في مجموعة “أوراق الزيتون” عام 1964:

“سجل!

أنا عربي

سرقتم بساتين أجدادي

والأرض التي حرثتها

مع أولادي

ولم تتركوا لنا شيئًا

سوى هذه الصخور.

فهل تأخذها الدولة

كما قيل!؟

لذا!

سجل في أعلى الصفحة الأولى:

أنا لا أكره الناس

ولا أعتدي عليهم

لكن إذا جعت

فسيكون لحم المغتصب طعامي

احذر…

احذر…

جوعي

وغضبي!”

بعد ذلك، عمل غودار وجوران بلا توقف لوضع قصة مصورة دقيقة عما يرغبان في تصويره في فلسطين، في شكل دفتر كبير مُجلد يدوياً، رسم فيه معظم لقطات الفيلم المستقبلي، غالبًا ما تكون مشاهد ذات طابع رمزي أو مقاطع تحذيرية قصيرة، مصحوبة بشعارات وكلمات وعبارات رمزية، إلى جانب ملاحظات حول الحركات والألوان والإشارات إلى نصوص معينة. كان الهدف الصريح للفيلم، كما أعد في باريس، هو “فهم فكر وأساليب عمل الثورة الفلسطينية”: “كفرنسيين، تصورنا الفيلم كفيلم عن العرب لم يُصنع خلال حرب الجزائر.” بدا أن غودار يريد تعويض الوقت الضائع قبل عشر سنوات عندما صنع فيلم “الجندي الصغير” بدلًا من فيلم يدعم الجبهة الوطنية للتحرير.

غادر الثلاثة فيرتوفيون إلى الأردن لأول مرة في نهاية نوفمبر 1969، وقاموا بست رحلات إلى الشرق الأوسط حتى أغسطس التالي، مع عودة منتظمة إلى باريس أو رحلات لأماكن أخرى في العالم – خاصة غودار الذي كان يُستدعى كثيرًا إلى فرنسا، مثلًا لمحاولة حل الأزمة التي أثرت على علاقته مع آن فيازيمسكي. وصف إلياس سنبار، المثقف الفلسطيني الشاب والناطق بالفرنسية، الذي استُدعي من باريس للعمل كمرشد ومترجم من قبل فتح، زياراته والتصوير في مقال جميل نُشر في مجلة “ترافيك” بعنوان “واحد وعشرون عامًا بعد ذلك”. عاد سنبار إلى عمان، عاصمة الأردن، في بداية مارس 1970 بناءً على طلب محمود حمشري (القيادي الفلسطيني في باريس)، والتقى “الثلاثة الفرنسيين”، بينهم غودار الذي حضر الاجتماع الأول في فندق كونتيننتال قادمًا وهو يمشي على يديه، مما أثار دهشة الشباب الفلسطينيين. أثناء جولة استطلاع الموقع نحو وادي الأردن على متن لاند روفر، لاحظ سنبار درجة التحضير للفيلم في عقول ودفاتر المخرجين الفرنسيين. كان الفيلم “مكتملًا جزئيًا على الورق”: كتب سنبار: “خلال الرحلة، لم يتوقف غودار عن مراجعة ملاحظاته، وإضافة تعليقات، وحذف مقاطع باستخدام ثلاثة ألوان من الأقلام. هذا الأسلوب في التحضير استمر طوال مدة العمل على الفيلم. كتب غودار كثيرًا، وكان ذلك بمنتهى الحماس، والذي تلاشى خلال التصوير ليحل محله نوع من الانفصال. كانت المشاهد مخططة بأدق التفاصيل قبل التصوير. في البداية، شعرت – مع كل شيء يناقش ويُنظم ويُخطط – أن الفيلم كان نوعًا من التسلسل المُعد مسبقًا من الفقرات الفارغة التي كان علينا ملؤها بشكل منهجي. […] لدرجة أنه عندما كان يحدث شيء وكنا نقول له ‘تعال صوّر هذا’، كان يرد: ‘لا أحتاجه للفيلم…'”

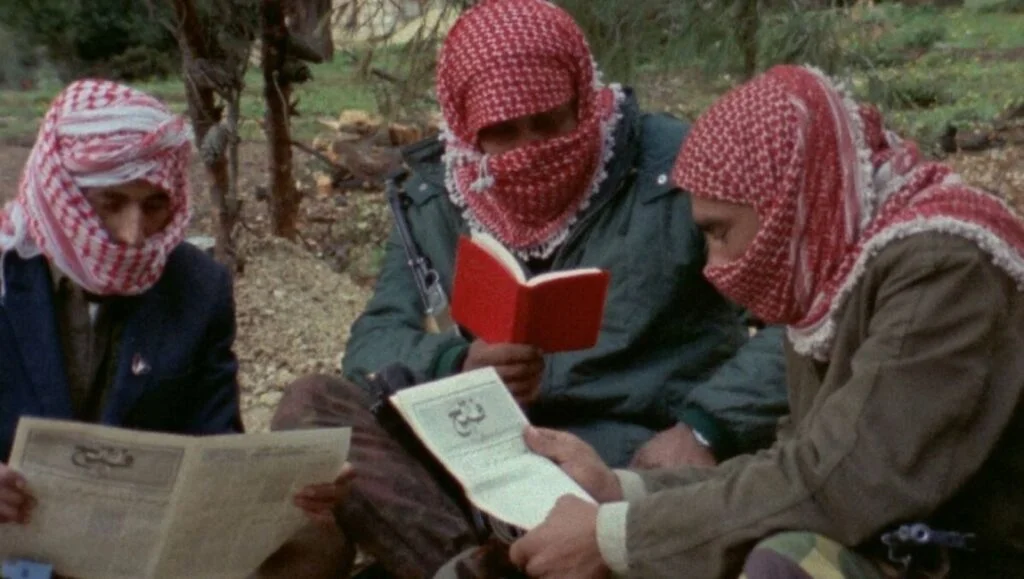

وبالتالي، كان الأمر أحيانًا يتعلق أكثر بتأكيد خطة محددة في الموقع بدلًا من اكتشاف بلد وشعب جديد. ووفقًا لمجموعة ديزيغا فيرتوف، فإن السينما الثورية تُصنع بهذا الثمن: الهيكلية والصناعة تسبق تسجيل الواقع. يشهد ماركو على ذلك: “ذهبنا إلى هناك لتأكيد خطة، لا لاكتشاف وضع لم نعرفه.” وهذا بالطبع أدى إلى بعض سوء الفهم، مثل المرة التي طلب فيها غودار وجوران من مقاتلين فلسطينيين في معسكر تدريب الفدائيين في جنوب الأردن أن يرددوا مقتطفًا من الكتاب الأحمر الصغير لماو، الذي لم يكن لديهم أي معرفة به، فردوا وهم يضحكون خلف كوفية الرأس. ومرة أخرى، عند عودتهم من مهمة، انتظر غودار أن يقترح الفدائيون عقد اجتماع “نقد ونقد ذاتي”، وهو ما لم يفهمه الفلسطينيون، فبدأوا يتحدثون بالعربية في الخلفية بينما استمر المترجم في الأمام بالإنجليزية مع شعارات فتح التقليدية. رغم أن لديهم أسلوبًا ثوريًا – بدأ غودار يرتدي زيًا عسكريًا بشكل منتظم، كما أفاد صحفي من مجلة “ليكسبريس” التقى بهم في عمان عام 1970 – كان المخرجان الفرنسيان أحيانًا تائهين في أرض غير معروفة.

لم يكن غودار ولا جوران ولا ماركو يتحدثون أو يفهمون العربية، وتصاعدت حالات عدم الفهم من كلا الجانبين. روى جوران هذا الحوار الحساس قائلاً: “كان الأمر ولادة طويلة وصعبة. كان لدينا رسومات ومخططات بالأحمر والأسود، وخطط، وتوقفات. عرضناها على الفلسطينيين الذين لم يفهموا. ولم نفهم أيًا من اللغة. كان المترجمون يترجمون كما يشاءون، غالبًا بشعارات يعرفونها عن ظهر قلب. وأحيانًا كان الأمر كوميديًا، حيث كان كل ما يُقال لنا يُلخص بـ’سوف نقاتل حتى النصر’، حتى انتهى بنا الأمر إلى الضحك. وبطريقة بائسة، أكد ذلك عنواننا.

بالنسبة لنا، أصبح الفيلم بسرعة فيلمًا صامتًا، أو بالأحرى فيلمًا موسيقيًا.” لكن إلياس سنبار وصف أيضًا الظاهرة المعاكسة، عندما جعلهم الواقع يعيدون التفكير في حكمهم و”يعيدون صنع الفيلم” بطريقة أخرى. عاد غودار إلى ردود أفعاله السريعة كـ”سارق” و”مُعطّل” للواقع، مما أثار إعجاب رفيقه الفلسطيني كثيرًا. “غالبًا، من لحظة العودة من الاجتماعات أو التصوير، والمشاهدة الفورية للصور التي كنا ‘نحضرها’ بفضل معدات الفيديو الثقيلة، كان يحدث تصادم بين النص الموجود مسبقًا والصور التي تم تصويرها للتو. وكان هذا غالبًا ما ينتهي بإعادة كتابة وطلب جديد لتصوير نفس المشهد، مما أثار دهشة الممثلين الفلسطينيين. مع مرور الأيام والأسابيع، بدا لي غودار قوة زعزعة هائلة. […] هناك شيء مرح جدًا في العمل معه، لكنه مختلط بنوع من الانزعاج الدائم، لأنه بالكاد تُبنى الأشياء بعنايته الدقيقة إلا ويهرع لتفكيكها بعناية لتعطيل النظرة التي يمكنك أن تلقيها على الواقع المحيط بك.”

هل تريدني أساعدك في شيء آخر بخصوص النص أو أشرح لك أي جزء منه؟

بدأ التصوير فعليًا في مارس 1970 واستمر مع فترات توقف حتى أغسطس، وكان من أطول عمليات التصوير التي قام بها جودار، وعاد إلى باريس وهو يحمل أكثر من 40 ساعة من اللقطات المصورة.

كانت هناك أمور لم يتمكن الفرنسيون من تصويرها بسبب ما لم يتوقعوه، فمثلًا يتذكر غوران: “عندما كانت النساء يتعلمن القراءة والكتابة في المخيمات الفلسطينية، كانت حضور الرجال يزعجهن، فرفضن التصوير ولم نفهم السبب.”

وكذلك، نظرًا لكون جان- بيير غوران يهوديًا، أُغلقت أمامهم بعض الأبواب، لا سيما في معسكرات تدريب فتح. ومن حسن الحظ، تداخلت أحداث أخرى مع الخطة المتوقعة، مثل اللقاءات مع المقاتلين التي كانت حيوية ومفرحة وسط مخاطر الصحراء، كفي غور السفى في جنوب الأردن، حيث قال جودار لسنبار بعد العودة: “تعلم، كل شعب وكل ثورة لها خصائصها الخاصة، كعنصر من هويتها. بالنسبة للفيتناميين كان العمل الشاق؛ وللكوبيين الرقص، ولكم بالتأكيد الضحك.”

كان جودار يرغب أيضًا في لقاء وتصوير القائد الفلسطيني. نجح في ترتيب لقاء معه، وطرح على ياسر عرفات سؤالين، الأول عن معسكرات الاعتقال. قال جودار: “سألته ما إذا كانت أصول مشاكل الفلسطينيين مرتبطة بمعسكرات الاعتقال، فأجابني: ‘لا، هذا شأنهم، الألمان واليهود.’ فقلت له: ‘ليس تمامًا، أنت تعلم أنه في المعسكرات، عندما كان السجين اليهودي ضعيفًا جدًا وقريبًا من الموت، كانوا يسمونه مسلمًا.’ فأجاب: ‘وماذا في ذلك؟’ قلت له: ‘أنت تعلم، كان من الممكن أن يسموهم بالسود أو بأي اسم آخر، لكن لا، قالوا مسلم، وهذا يدل على وجود علاقة مباشرة بين مشاكل الفلسطينيين والمعسكرات.’”

أما السؤال الثاني فكان قصيرًا جدًا: “ما هو مستقبل الثورة الفلسطينية؟” وكانت إجابة عرفات أقصر: “عليّ التفكير في الأمر، عد غدًا.” أنهى جودار القصة قائلاً: “لم يعد أبدًا، على الأقل كان صادقًا.” في منتصف يوليو 1970، اضطر أرماند ماركو للعودة إلى فرنسا بعد تعرضه لالتواء في الركبة. اقترب التصوير من نهايته، وعاد غوران إلى باريس تاركًا جودار وسنبار وحدهما في عمان.

في بداية أغسطس 1970، طلب كمال عدوان، مدير المعلومات في فتح، من جودار تصوير راقصين فلسطينيين. كما يروي إلياس سنبار: “استقبلنا كمال، وبشكل غير معتاد للفلسطينيين، دخل في صلب الموضوع مباشرة: ‘قل لصديقك إن فرقة فلكلورية فلسطينية وصلت للتو إلى القاهرة وأريدك أن تغادر غدًا لتصوير العرض.’ نقلت الطلب، محاولًا تخفيف حدة الأمر بكلمات غير مباشرة، لم أرد أن أجرح جودار. قال لي جودار على الفور وبنبرة عنيدة: ‘قل له أن قصة الرقص هذه سخيفة تمامًا. لن أذهب إلى القاهرة.’ … نظر كمال إلى جودار مباشرة وقال: ‘وأعتقد أنه يجب عليك الذهاب لتصوير هذه الفرقة،’

فأجاب جودار مجددًا: ‘لن أذهب إلى القاهرة…’ تكررت هذه المحادثة مرتين أو ثلاث قبل أن يقوم كمال ويقول: ‘اذهب إلى فندقك وانتظر التعليمات.’…” وبعد حبسهم ونسيانهم في غرفهم في فندق عمان كونتيننتال، انتظر جودار وسنبار نحو أسبوع قبل أن يغادرا بهدوء إلى صور في جنوب لبنان، حيث ترك جودار جزءًا من معدات الفيديو مع مدير فتح المحلي، وهو من هواة الأفلام. ثم أقاما في منزل والدة المترجم في قرية في جبال لبنان، قبل أن يذهبا إلى بيروت حيث التقيا بفلسطينيين ناشطين من قسم المعلومات. عاد جودار إلى باريس في 21 أغسطس 1970، لكنه ترك لصديقه المقرب إلياس سنبار عشرة مجلدات من ديوان برشت الشعري الكامل.

عند عودتهم إلى باريس، وضع غوران وجودار في دفتر قائمة بـ”اللقطات المصورة”، منها: “مسيرة الفدائيين. قصيدة درويش ‘أنا أقاوم’ في خرائب الكرامة. بناء الميليشيا. اجتماع في الجنوب. ميليشيا في الكهف. امرأتان على الآلات الكاتبة. ميليشيا تحمل رشاشات. الاستعدادات، المغادرة، العملية. العيادة. تدريب أشبال الزهرات. مؤتمر أبو حسن. نص ميليشيا الفلاحين. نص الطبيب. نساء يقرأن نص أبو حسن. مدرسة الجبهة الديمقراطية. مناقشة ‘التنظيم القاعدي’ والنقد الذاتي. إطلاق نار ببندقيتي AK-47. أغنية صفى. تدريب الميليشيا مع العلم. حشد من الأطفال. تمويه الفدائيين. المخرجون: أبو لاتوف، أبو إياد، أبو داود، أبو حسن.” كمية ضخمة من اللقطات والنصوص التي يجب مراجعتها وترجمتها وفك شيفرتها. بدا العمل طويلاً، لكن جودار وغوران كانا سعيدين بشيء واحد: التصوير السينمائي لأرماند ماركو كان جميلاً، وقليلًا ما وجد المخرج نفسه مع مادة بهذا الحجم والكثافة، رغم سوء الفهم المتعدد الناتج عن تصوير معد مسبقًا في أرض غير معروفة. بلا شك، كانت كمية وجودة وغموض هذه المواد السينمائية هي جزء من السبب في صعوبة تحويلها إلى فيلم.

جان-لوك جودار وجان-بيير غوران، المحبوسان في استوديو المونتاج في شارع أفينيو دو مين، مغلقان تمامًا لأنهما كانا يخشيان، في هذا الوقت من التوترات العالية في الشرق الأوسط، أن يكونا هدفًا لعوامل الموساد، أو ناشطي بيتار، أو عملاء المخابرات الأردنية، لم يتمكنا من إنهاء فيلم “حتى النصر”. هناك عدة أسباب قد تفسر التخلي عن المشروع. أولاً، الغموض بين موقفين غير قابلين للتوفيق – والذي ظهر أثناء التصوير في الموقع – لم يُحل بعد. هل هو فيلم دعائي من أجل فتح أم مقال سياسي، وبالتالي نقدي، على أساليب المقاومة الفلسطينية؟ رفضت مجموعة دزيغا فيرتوف إنتاج فيلم مناصر كما كُلفوا به. هذا التناقض لم يكن جديدًا وظهر مجددًا مع “حتى النصر”، كما قال جان-هنري روجيه: “لم يكن الأمر مسألة إنتاج أو عدم إنتاج صور دعائية. الآن، عندما تواجه أجهزة سياسية، فهذا هو نوع الطلب الوحيد. كانت منظمة التحرير تطلب من جان-لوك جودار، المخرج العالمي الشهير، صنع فيلم ‘تقدمي وديمقراطي’ يخبر العالم بأن الفلسطينيين يعانون وأن منظمة التحرير على حق.”

علاوة على ذلك، بعد عدة أسابيع من مغادرة غوران ثم جودار للأردن، قُتل عدد كبير من المقاتلين والناشطين والقادة الفلسطينيين الذين ظهروا في الفيلم خلال مذبحة سبتمبر الأسود، عندما قرر الملك حسين تصفية المقاومة الفلسطينية وإرسال بقاياها إلى مخيمات اللاجئين في عمان. قُدر عدد القتلى بـ 25,000. قال غوران إنه شعر بتصاعد التوتر، “تسليح الأردنيين من قبل الأمريكيين،” وتصاعدت المنافسة بين السلطة الأردنية وخصميها فتح والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. بعد هذه المجازر، تغير الوضع الفلسطيني تمامًا. فقدت الحركة التحررية رأسها وأُضعفت، فلم تعد تفكر في “النصر”، بل في إعادة التسلح وإعادة التجمع. بدأت هذه الانفجارات من العنف الداخلي في المخيم العربي تسبب إحباطًا لمشروع “حتى النصر”، كما لو أن النضال المسلح الذي يشغله الفيلم قد نُقل إلى قلب المخيم الفلسطيني نفسه.

تأثر جودار وغوران بشدة بأحداث سبتمبر الأسود. بالإضافة إلى ذلك، أصبح من المستحيل عرض النسخة الأولية من الفيلم على الناشطين الفلسطينيين، الذين كانوا أعزاء على صانعي الفيلم، لأن معظمهم قد مات، وكان العودة إلى الموقع مشكلة. وهكذا فقد “حتى النصر” جمهوره الأول.

تخيل جودار وغوران ثلاث أو أربع نسخ مختلفة من الفيلم، لكن لم يُرضهم أي منها. وأقر لاحقًا في مقابلة مع نقاد أمريكيين: “لا يزال هناك الفيلم الفلسطيني، الذي تغير كثيرًا. هو في نسخته الثالثة أو الرابعة والآن يجب أن يُصنع بطريقة أخرى. لم نعد نستطيع صنع فيلم عن فلسطين لأن الوضع هناك تغير بشكل جذري، وكنتيجة لذلك، سيكون فيلمًا عن كيفية تصوير التاريخ.” لقد تفوق “حتى النصر” على القصة الدرامية للشعب الذي أراد تقديم صورة ثورية عنه.

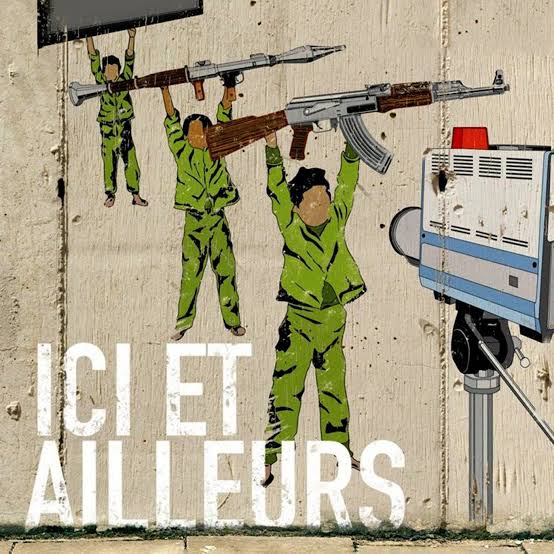

الفيلم يتكون من ثلاثة أجزاء، ومن المهم فهم الحركة التي تحرك هذه الأجزاء الثلاثة.

أولا: تم تنفيذ الفيلم عام 1970. بناءً على طلب منظمة التحرير الفلسطينية (PLO)، ذهب جان-لوك غودار (JLG) إلى الشرق الأوسط وصوّر عدة ساعات من اللقطات. عاد بعدها إلى فرنسا. بعد مجازر عمّان (سبتمبر 1970)، بدأ يرغب في تحرير الفيلم، لكنه اكتشف أنه لا يستطيع القيام بذلك.

الجزء الأول من الفيلم يتألف من الصور التي بحث عنها غودار في المخيمات الفلسطينية. في النهاية، احتفظ فقط بخمس صور، تُعدّ بمثابة صورة القوة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية. هذه الصور هي التي تريد المنظمة أن تُعرض في فرنسا. وبذلك فهي صور أي فيلم دعائي. وهذا هو المادة التي سيعمل عليها الفيلم.

ثانيا: بين عامي 1970 و1975، حاول غودار أن يجد ترتيبًا لتحرير فيلمه لكنه لم يستطع. كان مدركًا تمامًا أن الكثير ممن صوّرهم قد ماتوا الآن، وأنه كصانع أفلام وناجي يحمل صورتهم بين يديه. بدلاً من الاستسلام، قام بتعديل الفيلم وأضاف صورًا أخرى إلى صور فلسطين، وهي صور من فرنسا. بشكل رئيسي عن عائلة فرنسية متوسطة (الأب عاطل عن العمل) تشاهد التلفاز. في فرنسا، كان اليسار في فترة تراجع وتقييم (العديد من الأحلام قد تحطمت). كما كانت فترة تتزايد فيها الأسئلة حول الإعلام وتأثيره على الناس، حول الإعلان، والدعاية، وما إلى ذلك.

الجزء الثاني من الفيلم، وهو الأطول والأكثر تعقيدًا، لا يمكن تلخيصه هنا. إنه تحليل لـ”سلاسل الصور” التي نعيش جميعًا فيها. أحد استنتاجاته هو ما يدينه غودار بوصفه “تشغيل الصوت بصوت عالٍ جدًا” (بما في ذلك النشيد الدولي)، أي تغطية صوت بآخر، مما يجعلنا غير قادرين على رؤية ما في الصور ببساطة.

ثالثا: الجزء الثالث من الفيلم يعود إلى صور البداية، ولكن مع تغيير جدلي. لم يعد هناك صوت واحد، بل صوتان، يأخذان الوقت لمشاهدة الصور مرة أخرى (كما على طاولة التحرير) ليروا ما تقوله الصور حقًا وما هو خطأ فيها، ليستمعوا إلى هذه الصور. هذا الجزء هو نوع من النقد للجزء الأول لأنه ينتقد أي دعاية، إذا كانت الدعاية تعني – بالنسبة لصانع الأفلام – استخدام صورة الآخرين لجعل هذه الصورة تقول شيئًا مختلفًا عما يقصده الآخرون بها.

ما هو على المحك هنا هو التزام صانع الأفلام كصانع أفلام. لأن طبيعة السينما (الفاصل الزمني بين وقت التصوير ووقت العرض) هي فن “هنا وهناك”. ما يقوله غودار، بصراحة وبشكل صريح، هو أن المكان الحقيقي لصانع الأفلام هو في “و”. الشرط فقط له قيمة إذا لم يخلط بين ما يوحده.