“قهوة بورصة مصر”.. في مواجهة الفنّ الهابط

“قهوة بورصة مصر” تجربة سينمائيَّة قدَّمت حشدًا ضخمًا من الممثلين، وشخوصًا كثيرة من النماذج المجتمعيَّة متنوعة الأعمار والاتجاهات، ومشكلات عرضت لبعضها عرضًا وحاولت علاج بعضها الآخر، ورمزيَّة مكان، ومعالجة لونيَّة، وأشياء كثيرة أخرى تجدها في هذه التجربة المختلفة.

وأول ما قد يناقش هو كونها “تجربة مختلفة” فهذا الوصف “مختلفة” لا يعني أنَّها تجربة جديدة لمْ تشهد السينما العربيَّة مثيلاً لها؛ فكلّ ملامح التجربة لها في سينمانا نظائر عدة. لكنَّ الاختلاف يعني أنَّها أرادتْ أن تحدث اختلافًا في المعروض المتداول الذي اعتدنا عليه. إنَّ التجربة تريد أنْ تقول: ليكن لنا وقفة مع ما أصبحنا نقدمه؛ وهذا هو الاختلاف فيها هو أنَّها تجربة مُشرفة تنظر إلى الوضع الحالي بعين المُشرف المعاين لا بعين الراصد الواصف.

“قهوة بورصة مصر” الذي ألَّفه علاء مرسي وغادة حنفي تدور أحداثه في “مقهى” يحمل الاسم نفسه، في منطقة وسط المدينة. مقهى عريق بني منذ عقود طويلة، وشهد الكثير من اللحظات الهامة ومن الشخصيَّات الهامة. وما زال يحتفظ المقهى بسمته “البلديّ” فلمْ يتحوَّل إلى سمت المقاهي الحديثة التي اعتاد الناس أن يسموها باسم المقهى الإنجليزيّ “كافيه”. هذا ما رسمته صورة الفيلم لنا.

يدور الفيلم حول حدث رئيسيّ وهو اقتراب صاحب المقهى الذي ورثها من جده وأبيه من بيعه لأحد المستثمرين الأجانب ليحقق أرباحًا ماليَّة ضخمة. ويتناول الفيلم عددًا كبيرًا من الأحداث في حيِّز زمني يمتد من ساعات النهار إلى قرب منتصف المساء. نرى فيه الكثير من النماذج البشريَّة التي تختلف في قضاياها ومشكلاتها، جمعهم المقهى ليقابلهم المُشاهد ويتعرف عليهم.

نجد فيه السينارست المغمور الذي يكتب الأفلام لتعرض باسم غيره من المؤلفين ذوي الشهرة (وهذا يحدث كثيرًا في الوسط السينمائيّ) ومعه مخرج هذه الأفلام، التي نعرف من حديثهما أنَّها تمثل الأفلام التجاريَّة الهابطة أو التافهة التي اعتاد الجمهور على رؤيتها، نجد فيه الأب الذي يحاول الاتصال بابنه الذي هاجر، نجد فيه الشاب الذي يبيع الكتب الجرائد والذي على وشك الزواج من الشابة المهندسة ابنة صاحب عربة الكبدة، وكلاهما يعملان على جدار المقهى وفي محيطها، ونرى فيه البلطجي الذي يراود الشابة ويضايقها طوال الوقت. وكثيرًا من النماذج التي تقدمها لك تجربة المشاهدة.

الفيلم من أفلام البطولة المكانيَّة -وهي أفلام يكون فيها المكان هو البطل لا الشخوص، مثل فيلم “ميرامار” في القديم، وفيلم “عمارة يعقوبيان” في الحديث-. البطل في فيلمنا هو المقهى الذي يحمل كلّ صفات ما يُسمى “الأصالة”، وتجد فيه روح الشخصيَّة المصريَّة بتكويناتها المتعددة. والمكان في الفيلم ليس حيزًا تدر فيه الأحداث وحسب، بل هو ذو رمزيَّة في الفيلم فهو رمز لشخصيَّة مصر التي بدأت تتغير تغيرًا واسعًا في العقدين الأخيرين، وبدأت في التهاوي في السنوات الماضية. والحبكة فيه تدور حول رمزيَّة المكان بين الحفاظ عليه والتفريط فيه. لكنْ لا يعدّ الفيلم رمزيّ المذهب بالقطع -فهناك الكثير من الأمور التي يجب توافرها لهذا- لكنَّه فيلم استخدم قيمة الرمز، وإنْ لم يكن رمزيًّا.

بناء الفيلم به بعض التعقيد فالفيلم يتكون من مستويين من البناء: الأول هو مستوى التأليف الحقيقيّ حيث يظهر في الفيلم المؤلف نفسه “علاء مرسي” بشخصيَّة مؤلف سينمائيّ مُمثلاً أيضًا. وقد قام الممثل بدور المؤلف كاشفًا دوره حيث قام بأدوار هو التعريف بالشخصيَّات على لسانه، وتسليم المشاهد لبقيَّة الخطوط بعد التعليق عليها، وربط المشاهد والخطوط الدراميَّة بعضها ببعض. وهذه الفنيَّة موجودة في المسرح ومستخدمة أيضًا في تجارب سينمائيَّة.

المستوى الثاني في بناء الفيلم هو مستوى الأحداث الحقيقيَّة ويتكون من عدد كبير جدًّا من الخطوط الدراميَّة. لكن يسيطر على كل هذه الخطوط قصة الشاب والشابة التي تبدأ الفيلم وتنهيه، وتسلِّم الصورة لغيرها ثم تعيد استلامها منها. أمَّا بقيَّة القصص فبعضها قصير جدًّا، وبعضها ممتد أيضًا على امتداد الفيلم.

وقد أراد الفيلم أن يعرض الواقع المصريّ المعاصر أو نواحي منه تمثِّل هذا التغيُّر الأخلاقيّ الذي طرأ على الشخصيَّة المصريَّة من نزوع إلى الماديَّة والمصلحة والمنفعة تفضيلاً لها عن الأخلاق الطيبة التي تربَّت عليها أجيال سابقة -حسب رؤية الفيلم-. وتناول حالة القلق التي تخيِّم على الشباب في مصر حول وجود أمل في هذا البلد أمْ أنَّ الأمل قد فُقد كليَّةً. وكذلك ليعرض لنا الواقع الإعلاميّ أو الروح الإعلاميَّة التي سيطرت على الإعلام المصريّ وهي البحث عن الإثارة أو ما سمَّاه “الفرقعة”.

لكنَّ الهدف الرئيس الذي أراد الفيلم مناقشته هو المنتج الفنيّ الذي نقدمه في السنوات الأخيرة. وقد قيَّم الأعمال التي سيطرت على الساحة الفنيَّة وقوَّمها؛ قيَّمها بعرضها من خلال نموذجَيْن: المؤلف ويمثل وجهة نظر الفيلم، والمخرج (محمد جمعة) الذي يمثِّل الفريق الآخر أو روح العصر الفنيَّة، وقوَّمها بعرض وجهة نظره الخاصة عن كيفيَّة صناعة الفنّ على لسان المؤلف.

وقد اختار المخرج “أحمد نور” معالجة لونيَّة تُلائم غرض الفيلم لا واقع الحال. فقد خفَّف من الحدة اللونيَّة وصولاً إلى درجة الرماديَّة، التي تقترب من أفلام الأبيض والأسود القديمة. كما أنَّه وضع في خلفيَّات غالب المَشاهد أصواتًا لما يعدُّه فنًّا جيدًا مثل الأغاني القديمة، والأغاني الحديثة بصوت “عمرو دياب”، وأصوات أفلام للممثل “أحمد مكي”.

والفيلم به العديد من العيوب والأخطاء التقنيَّة منها عيوب في المونتاج -أو فلنقُل اختيارات غريبة مُقلقة-، وعيوب في راكورات الإضاءة، وعيوب في الهندسة الصوتيَّة على مستوى مونتاج الصوت وعلى مستوى دمج الأصوات. لكنْ متى كانت أيَّة تجربة خالية من الأخطاء؟

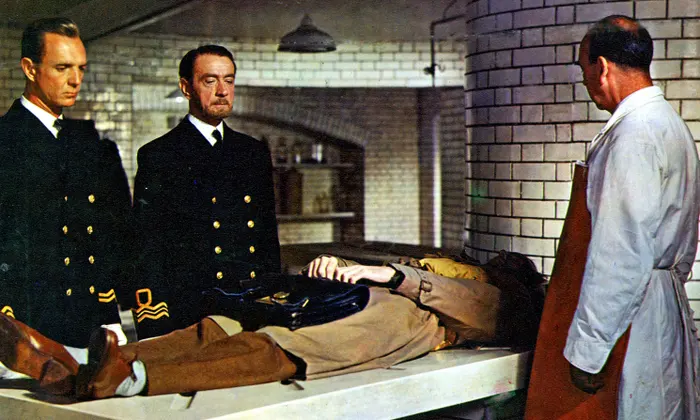

وقد حشد الفيلم أجيالاً من الممثلين يُحسب لهم إرادتهم الخروج في تجربة كهذه التجربة السينمائيَّة. وجمعه لكل هذه الأجيال هدف من أهداف الفيلم، ونقطة تحسب للتجربة عمومًا. نرى في الفيلم الجيل الأكبر ويمثله حسن حسني، لطفي لبيب، وأجيال تليهم صبري عبد المنعم، صلاح عبد الله، أحمد صيام، حنان سليمان، محمد لطفي، علاء مرسي، رانيا محمود ياسين، مروة عبد المنعم، إيناس النجار، ساندي، ياسر زنكلوني، حسام الجندي.

وقد نسمع ما أرادوا لنا أن نسمعه بصوت “علاء مرسي” وهو يلخص ما أراده في الفنّ: “أنا عايز أكتب عن الناس.. حياتهم، أحلامهم.. وبرضه نحترم تاريخهم، عقولهم، عقيدتهم.. كل ده متغلِّف بجمال الصورة”.