عن كتاب “الموجة الجديدة في السينما الفلسطينية”

من فيلم "الذاكرة الخصبة"

من فيلم "الذاكرة الخصبة"

بدر العقباني

كيف نبني أساسا نظريا حول سينما متشظية كالسينما الفلسطينية حتى نستطيع إنشاء سياق موجة سينمائية جديدة؟

سؤالٌ يشغل بال الباحث والمخرج السينمائي الفلسطيني عنان بركات، حيث، ولضرورة الإجابة عن سؤالٍ ملحٍ كهذا علينا العودة عبر صفحات كتابه، “الموجة الجديدة في السينما الفلسطينية من الجيل الأول حتى الجيل الثالث بعد النكبة” إصدار دار الجندي لعام 2013، إلى اللقطة الأولى في السينما الفلسطينية، وفحص التجارب السينمائية السابقة من زواية نظرية نحتاجها للكتابة (على المستوى التأريخي)، وأخرى تقنية (على المستوى التحليلي) لضروريات فهم سينما الحد الأدنى أو سينما الإمكانات المتاحة.

الجيل الأول: سينما المقاومة

تحتاج سينمانا العربية إلى وعي سينمائي جدلي/ ديالكتيكي، لتركيب المفاهيم وتكثيفها في موجة – ستخلق موجات أخرى- تتحول لمدرسة ومرجع، ولهذا الجدل مُنظرٌ أول سوفياتي الجنسية يدعى سيرجي أيزنشتاين، يقسم أنواع المونتاج بخطوطه العريضة إلى خمسة أنواع، المنطقي وغير المنطقي والمونتاج الحسي/ التداعيات، والرمزي والفكري، ويُفَّصل داخلها عشرة أنواع من الجدل والصراع تنقله لنا الصورة بعد طبخها مونتاجياً. ونظريات آيزنشتاين هي الإطار النظري الأساسي لمشروع بركات.

يعود الكتاب بنظرة تاريخانية سريعة على السينما الفلسطينية، منذ البدايات العبثية لسينما ما قبل النكبة على يد إبراهيم حسن سرحان وأحمد الكيلاني ومحمد الكيالي، ثم ينتقل إلى ما بعد الشتات الفلسطيني الذي أحدثته النكبة، ليرصد نجاح الفلسطينيين في منتصف السبعينيات في إنشاء أجسام شبه مؤسساتية تنتج أفلاماً كـ”وحدة أفلام فلسطين” التي بدأت بصور فوتوغرافية تلتقطها سلافة جاد الله (1941 – 2002) وتحمضها في بيتها، وصولاً إلى إنتاج فيلم “لا للحل السلمي” أول أفلام الثورة الفلسطينية السينمائية على يد مصطفى أبو علي (1940 – 2009) وهاني جوهرية (1939 – 1976). ويعتبر فيلم “لا للحل السلمي” نقطة انطلاق الجيل السينمائي الأول، فهو يحمل رؤية فنية وسياسية شبه مستقلة عن الإطار النظري السياسي السائد آنذاك.

الجيل الثاني: سينما المهجر والسينما المستقلة

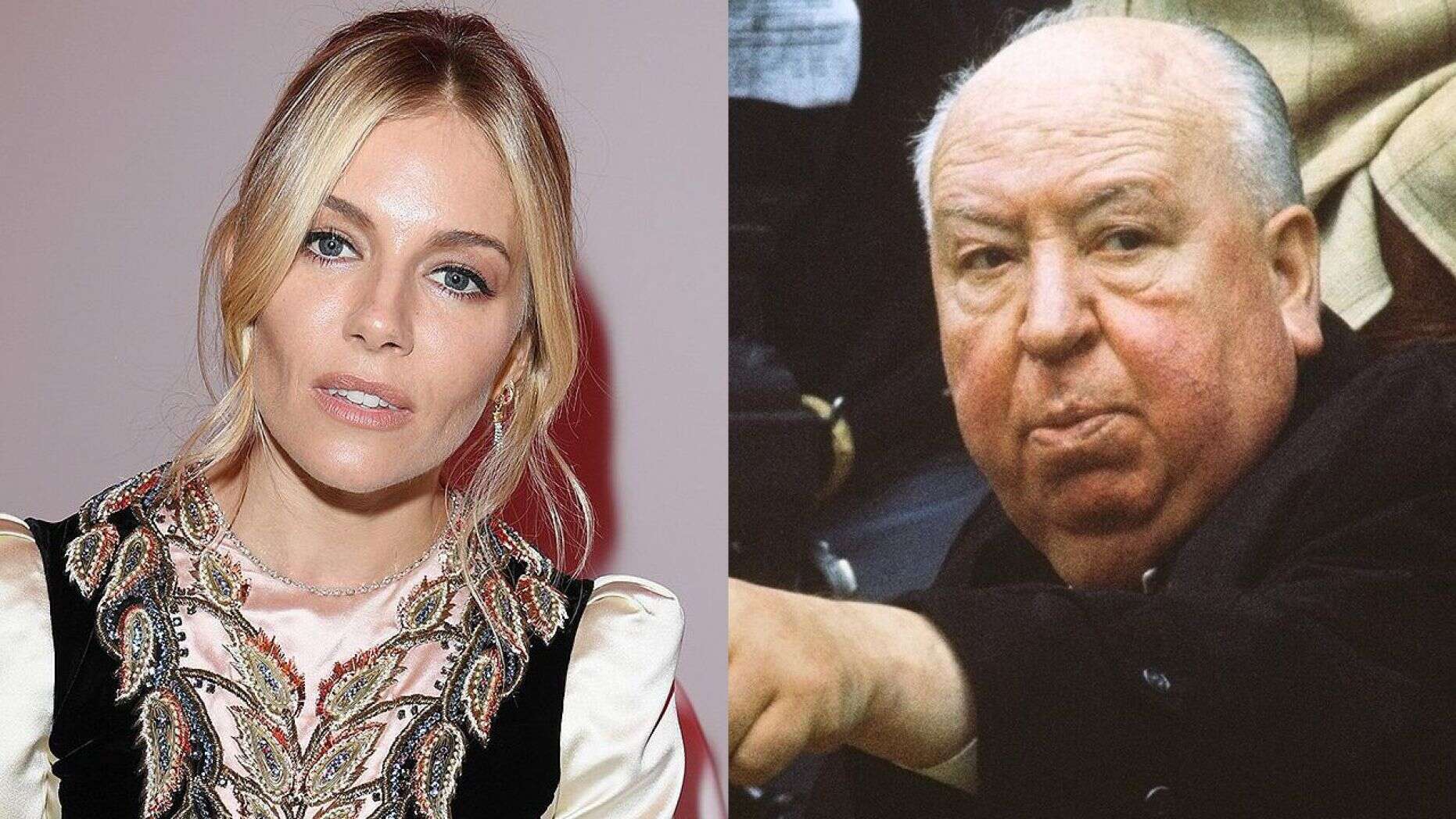

نشأ عام 1980 الجيل الثاني للسينما الفلسطينية، جيل السينما المستقلة، الذي درس معظم أبنائه في الخارج، واستطاع توفير دعم مالي لأفلامه عبر شركات إنتاج أو قنوات تلفزيونية أوروبية، وبرز في القمة اسم المخرج ميشيل خليفي وفيلمه “الذاكرة الخصبة” الصادر عام 1981 الذي صوره في مدينة الناصرة ونجح كعمل درامي وثائقي محوره السردي الأساس هو ذاكرة المكان.

وكانت مي المصري أول مخرجة فاعلة بعد سلافة جاد الله، وبالتعاون مع زوجها جان شمعون (1944 – 2017) مؤسس السينما اللبنانية الجديدة، كانت الأقرب بخطابها ولغتها السينمائية من باقي السينمائيين إلى سينما فلسطينية جديدة بعيدة عن سينما الثورة الفلسطينية وخطابها. وتبقى نقطة الضعف التي لا نستطيع تجاهلها في كل أعمال هذه الموجة هي البعد عن المكان بوصفه أرض/ جسد مسلوب.

إيليا سليمان دخل ساحة التجريب بجرأة وقدم لغة فنية جديدة للفيلم الفلسطيني عبر فيلمه “سجل اختفاء” الصادر عام 1996، وازن إيليا بين ما يريد قوله والأجندة التي تأتي مع تمويل عمله، تميل الكفة لصالح التمويل في بعض الأحيان بسبب البعد عن المكان الفلسطيني والتعالي الثقافي الأوروبي، بمعنى آخر الرعاية الفنية. هذا ما لم يقدر على فرضه ولم يكن مستعدا له المخرج هاني أبو أسعد الذي وقع حائراً أمام الآلة الاقتصادية السينمائية بعد التغييرات الجذرية التي حصلت على فيلمه “الجنة الآن” الصادر عام 2005 الذي أثار جدالات واسعة حتى ترشح إلى الأوسكار.

يضع بركات تسمية قاسية للجيل الثاني، “المرحلة الضبابية”، ويضيف مخرجين آخرين إلى تلك المرحلة كنزار حسن ورشيد مشهراوي، أتت هذه التسمية من عنوان كتاب مشترك عن السينما الفلسطينية بين الباحثة الأكاديمية الإسرائيلية نوريت جيرتس والمخرج/ المنتج جورج خليفي شقيق ميشيل، يرى بركات أن الكتاب عبارة عن “حوار ثقافي برجوازي إسرائيلي ينظر إلى السنيما الفلسطينية بمنظار أنثروبولوجي مؤسساتي” ويضيف بأن “السلطة الفكرية كانت بيد جيرتس وحدث من جديد أن أصاب هذا المشروع نواة السينما الفلسطينية” وهذا ما حصل لغالبية أفلام تلك المرحلة.

من بقايا تلك المرحلة تجربة يجب التدقيق فيها لفهم نتائج تفكيك بركات لتلك المراحل التاريخية ومعرفة نقاط ضعفها لتجنبها مستقبلاً، أسس بركات في الناصرة المدرسة العربية الفلسطينية للسينما وهي مشروع مستقل تماماً بمناهجه وتمويله عن السلطة الإسرائيلية، حاول تبني رؤية فلسطينية حداثية بالإمكانات المتاحة، لكن السياسة الإسرائيلية ومعها الفلسطينية أثقلت كاهل المدرسة وإشكالية التمويل حدثت معه كما حدثت مع الجيل الثاني، “بسبب البيروقراطية الإسرائيلية والفلسطينية استمرت المدرسة دونما انتشار تحت إطار المركز العربي السينمائي في إسرائيل وبعض الجمعيات” يقول بركات.

كان التمويل بمعناه السياسي والمادي ضربة قاضية للكثير من مشاريع الجيل الثاني ولم يسمح بتطور اللغة السينمائية، ولم تبنى حول تلك الأفلام كتابة نقدية لتتحول لاحقاً إلى حركة فكرية متينة، ومع الأسف كانت مقطوعة الصلات مع السينما التي سبقتها ولم تدفع عجلة السينما الفلسطينية إلى الأمام.

الجيل الثالث: السينما الفردية

بدراسته لسينما الشخص الواحد، يضع بركات عام 2000 كنقطة زمنية لانطلاق الجيل الثالث المكون من مخرجين من الجيل الأول والثاني، ذلك عبر دراسة ثلاثين عاما من تطور السينما الفلسطينية، وفي هذا القسم تحديداً يضع بركات ثقله النقدي والتحليلي والتأريخي كاملاً.

تبقى معضلة التمويل هي العقبة الأساسية في تعريف هوية الفيلم الفلسطيني، وجزء منها حاصل بسبب عدم وجود إطار تنظيري جدي عن هذه الهوية، وعند تفكيك حالة التمويل نجد أن للفيلم قيمة مادية، وقيمة معنوية تعطي المتفرج أهمية قصوى، وقيمة فنية رئيسية على الأصعدة كافة، لا يمكن تهميش أي من هذه القيم، أما شروط تكوين هوية الفيلم الفلسطيني من مخرج فلسطيني ومنتج فلسطيني وهَّمْ فلسطيني فنحتاج لعنصرين من أصل ثلاثة على الأقل حتى نحدد أنها فلسطينية.

يحدد بركات السبب في فقدان القيمة المادية على المخرج الفلسطيني الذي لم يبني بنفسه القيمة المادية للفيلم، ومن حيث القيمة المعنوية يرى أن التوجه للغرب يفقد العمل هويته كفيلم فلسطيني منذ السيناريو الأولي، والقيمة الفنية لا تتأتى إلا من الكتابة عن الفيلم بقلم المخرج ودخوله بحالة وعي وإدراك حسي للعملية النقدية وتحمله لمسؤولية موقفه الإنساني والسياسي والاجتماعي.

الجانب التنظيري لسينما الجيل الرابع – ذات المعالم غير الواضحة حتى الآن- يُستخلص من نقاط ضعف الأجيال السابقة، وتبدأ بخطوات واضحة لترميمها، بدايةً من كسر نمطية الشخصية الفلسطينية وعدم ترسيخ المكان كعامل فلسطيني مركزي في السينما، إدخال الجدل في الذاكرة الجمعية واللغة التي ترويها بصرياً، استخراج الجماليات من قلب المجتمع وليس عبر المنظار الأنثروبولوجي الغربي، والعمل على نقد ذاتي كمركب أساسي للتعمق في الرواية الفلسطينية وشخوصها.

درويش في سينما غودار، نموذج فرصة ضائعة

يعتبر بركات مقابلة المخرج الفرنسي جان لوك غودار ذو الأصول السويسرية مع الشاعر الفلسطيني محمود درويش فرصة ضائعة، إذ لم يستطع غودار أو أي أحد آخر اختراق الشخصية الدرويشية والغوص فيها سينمائياً، على عكس ما حدث مع آيزنشتاين حينما اقتنص فرصة كونيَّة باستنباطه نظريته المونتاجية (التصادمية) من قصائد الهايكو اليابانية التي بتركيب مقاطعها الثلاثة تخلق معنى جديدا، غير على أساسها مفاهيم السينما والفن.

على الرغم من حضور درويش في فيلم غودار “موسيقانا” الصادر عام 2004 كشخصية دراماتيكية وثائقية إلا أن كتابة شخصية درويش على يد غودار وتأطير حريتها والمشاهد التي اختارها المخرج ورؤيته اليسارية المعتدلة، جميعها عوامل عطلت اختراق الأسطورة الدرويشية، ولم يترك غودار فرصة للمشهد السينمائي، بوصفه أداة تنقيب، ليكشف عن الكينونة الشعرية للشاعر، حينها فقدت السينما فرصة حقيقية لتوالد ديناميكي لشخصية درويشية في السينما الفلسطينية يبنى عليها عالم ولغة سينمائية ذات استطيقا متكاملة.