“عرق البلح”.. ملحمة غربة الرجال وقهر النساء

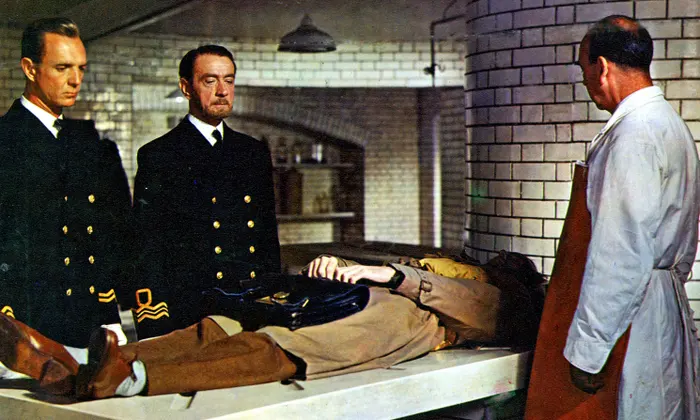

من فيلم "عرق البلح" لرضوان الكاشف

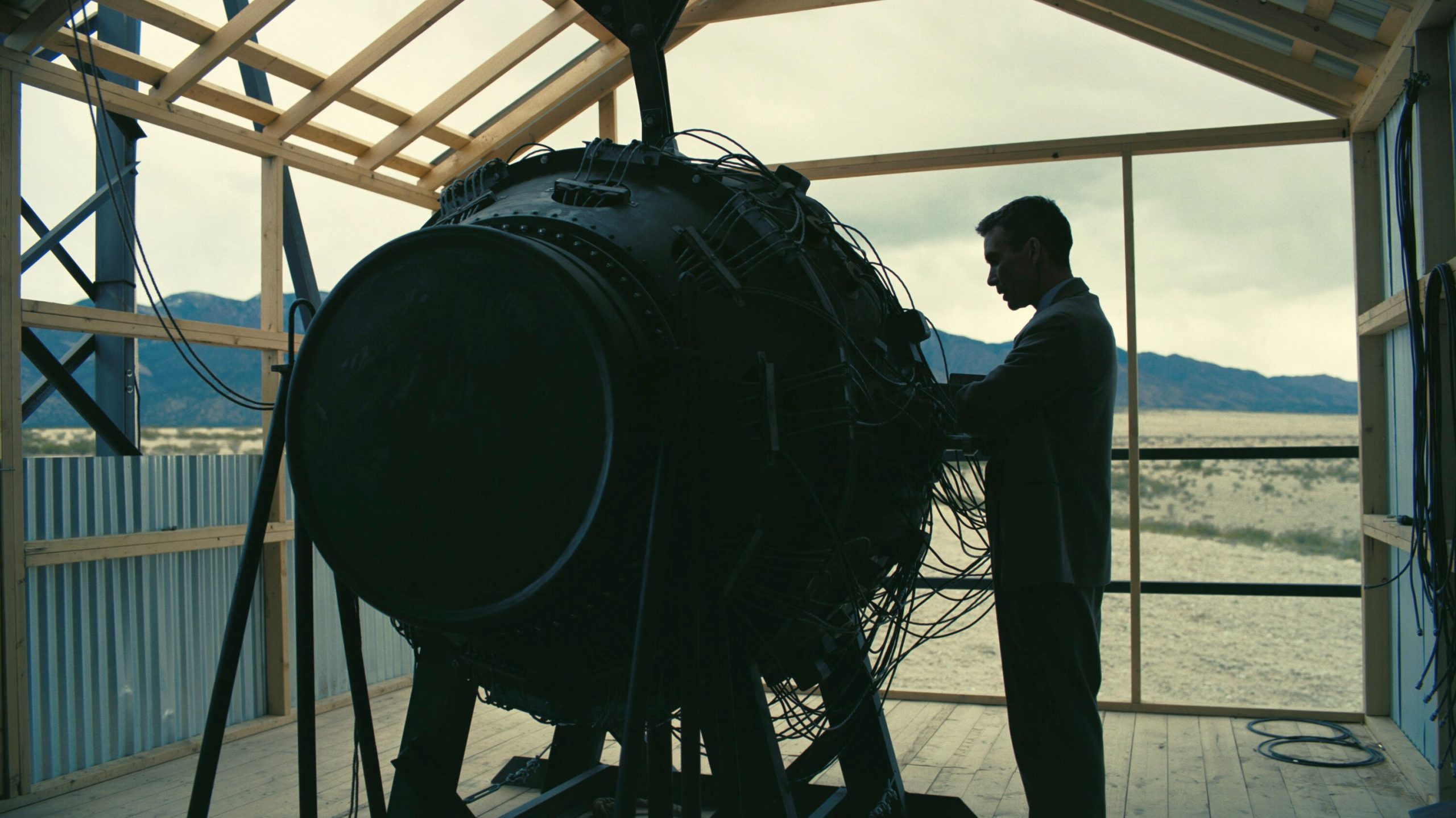

من فيلم "عرق البلح" لرضوان الكاشف

لم تفقد هذه التحفة السينمائية المصرية بريقها رغم مرور السنوات. والمقصود هو فيلم “عرق البلح” (الذي عرض في العام 1999)، من تأليف وإخراج رضوان الكاشف، والذي يعتبر أفضل أفلامه الروائية الثلاثة، رغم تميز فيلميه الآخرين “ليه يابنفسج” و”الساحر”، الأفلام الثلاثة عن عالم البسطاء سواء في القاهرة أو في الصعيد، وقد تم تقديم هذا العالم بحساسية فائقة، وبتعاطف مؤثر، ولكن “عرق البلح” مختلف عن الفيلم الآخرين في أشياء كثيرة، أهمها الأسلوب وطريقة المعالجة التي جعلت من الفيلم أقرب الى قصيدة شعرية كتبت بالصورة واللون، بنفس الدرجة التي كتبت بها بالأغنية وبالحوار.

في “ليه يابنفسج” و”الساحر” كنا أمام معالجة تتعامل مع مفردات الواقع في صورتها اليومية، أما في “عرق البلح” فنحن أمام مستوى آخر للواقع يجعله أقرب الى الأسطورة أو الملحمة، واقعية سحرية تعيد صياغة التجربة بأكملها، بالمزج بين واقع خشن، وملامح أسطورة تخرج من قلب هذا الواقع، والاثنان ممتزجان في لوحة واحدة: الواقع غريب كالأسطورة، والأساطير مألوفة لأنها مستلهمة من قلب المعنى والتجربة والبيئة المحلية.

غربة المصريين الصعايدة هي التجربة الواقعية المعروفة، بدأت في منتصف السبعينيات تقريبا بالسفر الى ليبيا، ثم انفتح الباب أمام سفر الصعايدة، أولئك الذين كانوا يعتبرون سفرهم الى مدينة مجاورة نوعا من الغربة، الى العراق ، ثم تركزت الأسفار بشكل خاص الى دول الخليج، و”عرق البلح” يركز تحديدا عن هذه الأسفار الأخيرة، ولكن بدلا من الاكتفاء بواقع التجارب وقسوتها الواقعية، فإنه يجعل لها مستوى أسطوريا أو ملحميا.

الملحمة، كما هو معروف، تصنع من الحكايات العادية كفاحا خارقا غير عادي، والملحمة لا تجعل الإنسان يصارع مشكلة مألوفة، وإنما يتحدى قوى قاهرة وخارقة، وتتميز الملحمة أيضا بوجود راو يحكي وينشد ويسجل بل ويعلّق أيضا.

عناصر الملحمة

في “عرق البلح” كل هذه الملامح، فالقرية أو النجع لا يغترب منه رجل أو اثنان، ولكن يخرج منه كل الرجال، باستثناء شاب يخطو نحو الرجولة هو أحمد، والسفر هنا ليس حدثا عاديا مألوفا، وإنما هو تسفير يتجسد في شكل قوة قاهرة مسلحة بملابس وأسلحة غريبة ، تقوم القوة بخطف الرجال بخطف الرجال، وشحنهم في عربتها التي تشبه ثلاجات اللحوم، كما تقوم باغرائهم بعالم أسطوري من الذهب والحرير، ومتاعب الرجال في الغربة ليست عادية أيضا، إنها عملية كسر داخلية لا سبيل لالتئامها أبدا، الرحلة تجعلها الملحمة تراجيديا ومأساة ودمارا كاملا، أما راوية ملحمة “عرق البلح” فهي الجدة السوداء زيد الخير، شاهدة تأسيس النجع، وشاهدة فناء المكان، وسقوط نخلاته العاليات.

على مستوى الشكل، فإن الواقعية بمعناها المباشر حاضرة أيضا في الفيلم، وتجد تجلياتها في إصرار رضوان الكاشف على واقعية اللهجة، وعلى الاستعانة بأغنيات فلكلورية مثل أغنية بيبة الشهيرة، ومثل أغنيات الغربة التي تغنيها النساء، ومثل ظهور بعض الطقوس المعروفة بصورة واقعية مثل طهور الأولاد الصغار، ومثل مظاهر الشخصيات وملابسها.. الخ.

ولكن لمسات أخرى واضحة تكسر هذه الواقعية المباشرة بشكل مقصود، وتصنع مستوى أسطوريا وسحريا وملحميا للحكاية مثل لغة الحفيد القادم باحثا عما تبقى من النجع، وهي اللغة الفصحى البسيطة، إيماء الى اختلافه عن لغة أهله وأجداده، ومثل مظهر وفد القادمين لشحن العمال الصعايدة، الذين يجمعون بين الجمل والموتوسيكل، ويبدون مثل القادمين من الفضاء، والهودج بالطبع هو رمز العالم الخليجي، بينما يكشف تنافر الملابس عن فساد ذوق مروّع.

اللمسات الأسطورية بالتأكيد موجودة في البلح الأبيض، وفي عرق هذا البلح الذي يشفي الجد، والأسطورة والعالم السحري الموازي نجدهما أيضا في قيام الجد، ثم وانتقاله الى عالم آخر على صهوة جواده، حاملا معه بندقيته بعد طول صمت.

شاعرية ورموز

في الصياغة الشكلية أيضا يمكننا أن نلتمس جوانب شعرية سواء في تحويل الصور الى لوحات، لا تقرر معلومة وإنما تنقل أحوالا وأجواء، تعبر قبل أن تسرد، وتصنع عالما موازيا للواقع، رغم أنه مأخوذ عنه، شكليا لا يمكن أن تتجاهل أبدا قوة الصورة السينمائية، وتعبيرها عن عالم مغلق ومختلف، فيه من الغموض والأسرار والرغبات المكبوتة، أكثر بكثير مما نعرف ونرى من تصرفات.

الشاعرية حاضرة أيضا في استعارة شكل العدودة للحكاية كلها، والعدودة رثاء صعيدى منظوم تردده النائحات في ذكر مناقب المتوفي في الجنائز، وقد شاهدت في طفولتي النائحات في قريتنا في الصعيد، وسمعت “العديد”، أي صوت هذا الرثاء المنظوم القوي والمؤثر، بل وشاهدت حركاتهن، التي لا تختلف عن حركات الندابات المرسومات على جدران المعابد الفرعونية، وأدهشني أكثر توافق أصوات الندابات، وكأنهن مختارات من كورال الأوبرا!

تبكي النائحات على المتوفي، وتحاولن استدعاء روحه، وتتحدثن عن الوعد والمقدور: “كنت فين يا وعد يامقدّر؟/ كنت في خزانة وبابها مسكّر؟”، وتشارك الأمهات وقريبات المتوفي في الندب والتعديد، وتكررن العبارات التي تتردد أكثر من مرة في الفيلم مثل :” وااه يا فلان/ وااااه ياحبيبي/ واه ياخووي”، نسمع ذلك مثلا من سلمى بعد قطع النخلة التي يصعد عليها أحمد، بل ويتحول مشهد النهاية الى كورس ندب تشارك فيه كل سيدات النجع، وهن تحملن المشاعل وترددن :”وااه يا احماااد .. واااه يا احمااااد”.

يمكننا القول إن رضوان منح ملحمته شكل العدودة على غربة الرجال، وعلى قهر النساء، وهو استلهام مبدع للمأثور الشعبي، والعدودة ليست فقط في محاولة استدعاء روح الغائب المغدور بالنداء عليه بكلمة “وااااه يا فلان”، التى يستخدمها الصعايدة أيضا في المناداة على الشخص البعيد، ولكن الاستلهام أيضا في طابع المأساة الذي يغلف الفيلم كله، وفي البكاء على المغتربين، الذين يراهم الفيلم في حكم الموتى، فتقول إحدى بطلات الفيلم: “نوح ياغراب ع اللى قتلته الغربة”.

والغربة في الفيلم لم تقتل المغترب وحده، ولكنها قتلت النجع كله، وقتلت أهل المغترب، الذين سافر لكي يوفر لهم الحياة.

ومازال حديثي عن الشكل المتفرد، أو طريقة المعالجة الفذة، التي اختارها رضوان لفيلمه، فإن الخروج من أسر الواقعية المباشرة، الى واقعية سحرية وأسطورية، حمل النص الى آفاق استخدام الرمز الواسعة، فلم نعد أمام مفردات لها مدلولها المعتاد والمباشر، ولكن لها مدلول رمزي، فالنخلة ليست مجرد مصدر للرزق فحسب، ولكنها جذور الإنسان الراسخة في الأرض، ورأسه التي تناطح السحاب، وقطعها يعني اقتلاع الجذور، ووقوع “العالية” في التراب، القطع هو الهوان والموت، أما صعود النخلة فهو الصعود الوحيد الجدير بالمشقة، لأنه صعود ذات وروح وطموح وقوة، وصولا الى ذروة المعجزة وهى التمر الأبيض.

والبلح لم يعد مجرد فاكهة، ولكنه معجزة حقيقية، لونه أبيض، ويصنعون منه شرابا يحل عقدة اللسان، ويفجر الرغبات، ويشفي الجد الصامت، عرق البلح هو معجزة النجع المنسية، والتي أفسدت الغربة معناها، لصالح وهم معجزة لم تتحقق، وهي الوصول الى الحرير والذهب في الغربة.

الحصان لم يعد أيضا مجرد وسيلة انتقال في الواقع، وإنما صار وسيلة انتقال الى الحياة الأخرى، تخلصا من حياة القهر والذل والهوان.

والشمس في “عرق البلح” لم تعد مواسية أو صديقة، ولكنها صارت مثل الحقيقة المرعبة، هي الفضح والتعرية، في مقابل الستر والظل، كأن الشمس المرعبة هي التجلي لآثار الغربة، التي هتكت كل شيء، أما الضل فهم الرجال الغائبون، والضل هو أيضا الستر والسكينة الراحلين مع الرجال.

يصف رضوان ملحمته بعبارات رمزية في نهاية الفيلم كاتبا على الشاشة: “عرق البلح / حكاية قرية رحل عنها الظل/ حين سقطت نخلاتها العاليات/ وانكشف رعب الشمس”، هي بلا شك عبارة تطلق عالم المعاني، وتصيغ التراجيديا شعرا كما كان يفعل كتاب الملاحم، بدلا من أن تترجم المعنى بشكل مباشر بالحديث عن حكاية قرية تركها الرجال، وسقطت هامتها، واقتلعت جذورها، فانفضح السر، وضاع الستر، وانطلقت مأساة مرعبة.

إهداء الفيلم كله في تترات البداية يمنح أيضا الحكاية مغزاها المتجاوز لواقع محدد، أو لواقعة بعينها، فالإهداء كما كتبه رضوان الى” الجنوبي المطارد بخبيئه/ سلاما عليك يوم تموت/ ويوم تبعث حيا”، أي أن الحكاية عن “تغريبة كل جنوبي”، وهي في حد ذاتها حدث أسطوري، ولو قيل للأجداد إن أحفادكم سيتغربون في بلد آخر، وسيبقون هناك لسنوات، لما صدقوا ذلك، فالجنوبي مرتبط بمكانه بشكل مذهل، ومجرد كسر هذا الارتباط، يدخل في بند الأساطير والملاحم، فسلام على الغريب يوم مات، ويوم يبعث، ويوم عانى وتألم، وخبيئه لم تعد آثارا نادرة، ولكنها صارت ثروة يعود بها، معجونة بحكايات هم وحزن وخسارة لا سبيل الى تعويضها.

تمجيد النساء

هناك شيء مدهش للغاية في “عرق البلح” وهو أنه ملحمة تمجيد للنساء، وليست للرجال كما نتوقع، فالمغادرون يغيبون معظم الوقت عن الفيلم، وعندما يعودون، يرجعون بخيبة الانكسار والمهانة والهوان، بل إن والد سلمى يعيد الى آمنة بقايا زوجها ملفوفة في قطعة قماش، بقايا رجال هم، ويفترض أن يصلحوا بعض ما فسد، بزواج سلمى من أحمد، إلا أن “الرجال” العائدين يفسدون ما تبقى، بقطع النخلة، وقتل أحمد، المهزومون يقتلون الرجل الأخير، الذي حاول إنقاذ النجع.

أما النساء في الفيلم، فهن بطلات الملحمة حقا، يتركهم الرجال في مواجهة الشمس والصحراء داخل ممرات المنازل الخانقة، واختيار منازل فريتي بشندي وبلاط في واحة الداخلة، من شواهد تحرر رضوان من الواقعية المباشرة والتفصيلية، لأن بيوت الصعيد مختلفة عن بيوت الواحات، ولكن بيوت الداخلة أكثر تعبيرا وقوة عن العالم الضيق الذي يحاصر النسوة الصامدات، واللاتي لا تحاربن الوافدين مثل أفراد فرقة الموسيقى الغناء فحسب، ولكن كل امرأة تحارب وحدتها وجسدها ورغباتها وهجرها، كل امرأة تحارب سيف اتهامها بالعار، أو بالتفريط، المرأة في “عرق البلح” تحارب ليلا ليس له آخر، ونماذج مثل شفا التي أحرقت نفسها، وآمنة التي استقبلت بقايا زوجها الميت في غربته، تبدو كما لو أنها شخصيات تراجيدية تذكرنا بشخصيات الدراما الإغريقية.

في مشهد مواجهة الأغراب، ترتدي النسوة ملابس الرجال، وتحمل سلمى الزجلة (العصا الصعيدية)، وتتحدى الجميع، مقاومة المرأة لرغباتها، ومعاناتها بسبب هذه المقاومة، تبدو فعلا ملحمة خاصة، بل إن المرأة التي تؤرقها رغبتها، والتي تحقق ذروتها، رغم ضربها بالعصا، والتي لعبت عبلة كامل دورها باقتدار، نموذج فريد ومذهل في تفاصيله الإنسانية، وفي قسوتها على ابنها الصغير، الذي يلعب عريس وعروسة، و في رفضها أن تعطي جسدها لزوجها العائد والمكسور.

الرجال في الفيلم عاجزون وهم سبب المأساة حضورا وغيابا، حتى رجل الفرقة الموسيقية تسبب في سقوط شفا، ورجال الفرقة لم يتوقفوا عن المعايرة والسخرية، والجد، مؤسس النجع، صار مجرد شاهد عاجز عن تغيير أي شيء، وحتى عندما يشرب عرق البلح، يغادر ويرحل، أما النساء فهن الصابرات المقاتلات، أسيرات الحجرات والأقبية، والثائرات في نهاية الفيلم دفاعا عن الجد. الرجل الوحيد الفاعل، والرجل الوحيد الذي صنعته وأحببنه، ونسجن له ثوبا جميلا، هو الشاب أحمد صاعد النخل، وجالب معجزة التمرة البيضاء.

أحمد هو الرجل الأخير، الذي ينظر من العالية فيجد العالم كله أسفله، الهارب من الصبا الي الرجولة، والذي يحاول أن يدافع وينتقم بالبندقية العتيقة الموروثة، وهو عند سلمى الرجل الوحيد الذي يستحق أن يقول شروطه، أليس هو حارس النجع الذي تركه رجال؟، وهناك أطفال لا يملكون من أمرهم شيئا، تماما مثل الوليد “رحّال”، الذي يحمل اسمه عنوانا دالا على الغربة، وعلى المأساة.

أما موت أحمد فليس موتا عاديا، كان يمكن أن يقتلوه بالرصاص من خلال قاتل محترف مثلا، ولكن العائدين الثلاثة يشتركون معا في قطع النخلة أثناء صعوده لها، والنخلة هي جذور النجع، ومعجزتها الممثلة في التمرة البيضاء، والنخلة أيضا هي الصعود والتشبث والهامة العالية، موت أحمد يترجم الجملة القاسية التي تغنيها النسوة الجريحات المكبوتات : ” بيبة والصعيد مات/ بيبة خلّف بنات”، وفي نفس الأغنية يطلبن من أحمد علي أن يبيع الجمل، وأن يشتري دهينا للرأس، هن تبحثن عن رجل يهتم بهن، وقد فقدن الرجل مرتين: مرة بذهاب الرجال وراء الذهب والحرير، ومرة بموت مشروع رجل حقيقي، دافع عنهن، هو الشاب أحمد.

موت أحمد وغيابه لا يجعله الفيلم مثل أي موت، ولكنه مثل غياب الجد المؤسس سواء بسواء، ولذلك سنراهما معا يتجهان الى النور، وهما جيلان مختلفان كسرتهما الظروف، وجديران بعالم أفضل وأحسن، وبغياب يليق بأسطورتهما الباقية.

ذاكرة الحكاية

قوة النساء وبقائهن الخالد لا يتمثل فحسب في سلمى ورفيقات النجع الثائرات النائحات على الرجل والرجولة، ولكن القوة تتمثل أيضا في الفتاة الصغيرة الباقية من الحكاية، والتي لعبت دورها شيريهان أيضا، وكأن وجودها يتحدى المأساة، أو كأنها العنقاء الخارجة من الرماد، وقوة النساء تتجلى بالتأكيد في زيد الخير، راوية الملحمة ، ورفيقة الجد المؤسس للنجع، وحارسة النسوة المتفجرات رغبة وغضبا، زيد الخير التي جعلت من المأساة شعرا ورمزا وعدودة وموالا حزينا، والتي تعرف أن حفيدا قادما من الغرب، لعب دوره عبد الله محمودا، سيعود يوما، ستعرفه من ملامح وجهه التي تشبه النجع، وليس من لغته الفصحى المختلفة، هو العائد حاملا شنطة، لعل بها خبيئة أموال وبقايا ثروة، يريد أن يسمع الحكاية، وأن يفهم سر هذا النجع المهجور، لا يحدد رضوان قرارا للغريب بعد أن سمع الحكاية، قد يتزوج من الفتاة الجميلة، ويعيد سيرة الجد في بناء النجع، وقد يعود الى الغربة مكتئبا حزينا، ولكن لولا زيد الخير ما عرف سر المأساة، المرأة هنا ذاكرة الحكاية، وهي البطلة التي تحفظ المعنى، وتتحدى المأساة، تصنع الرجال، ويقهرها الرجال.

كان يمكن أن تصبح الحكاية بسيطة السرد والمعالجة، وكان لدى رضوان، كما رأينا، تفاصيل حكايات واقعية قوية مباشرة، عن معاناة نساء غاب رجالهن الصعايدة، ولكن كل ذلك لم يكن ليحقق هذا التأثير الفني الذي حققه التناول المركب للواقع، والذي جعل من المحدود عالما متسعا، والذي نقل الرثاء من الخاص الى العام، والذي حفظ الحكاية كملحمة لا كحدوتة عادية، والذي أطلق بالتأكيد مساحة الإبداع والإبتكار، لدى كل المشاركين في الفيلم، وبقيادة رضوان الكاشف.

لعل هذه الرحابة الباذخة في التعبير هي التي جعلتني أتذكر وأنا أشاهد الفيلم في عرضه الأول في سينما ريفولي أعمال الدراما الإغريقية، ومسرحيات لوركا بشاعريتها القاسية، وتحديدا في تجسيده لمأساة نسوة “بيت برناردا ألبا”، ومجرد تذكر هذه الأعمال الكبرى عند مشاهدة “عرق البلح” يؤكد المدى الذي انطلق اليه رضوان في فيلمه، والآفاق الإنسانية التي أخذ إليها الواقع الصعيدي المحلي.

كل العناصر كانت في مستواها الأرفع، اختيارات رضوان لممثلاته كانت فعلا مذهلة، يمكننا الحديث عن دور مميز للغاية ل شيريهان لا يقل براعة عن دورها في فيلم “الطوق والأسطورة، ويمكننا الحديث عن أفضل أدوار محمد نجاتي في شخصية أحمد، ويمكن الحديث أيضا عن ممثلات كبيرات حقا مثل عبلة كامل ومنال عفيفي في دور شفا ومديحة السيد في دور آمنة، اختفت منال ومديحة بعد سنوات، وكانتا واعدتين للغاية، مديحة بالذات تذكرني ملامحها بملامح النساء الفرعونيات، وعندما تظهر في الفيلم من جانب الوجه (بروفايل) تبدو فعلا وكأنها امرأة فرعونية قد خرجت من مقبرتها، وحملت معها خبيئتها من الأحزان العابرة للأجيال، أما الممثلة فائزة عمسيب في دور زيد الخير وحمدي أحمد في دور الجد الصامت، فقد كانا عامودا البناء كله، بأدائهما الراسخ، وبصوت زيد الخير القادم من الماضي، وبتعبيرات وجه وعيني القدير حمدي أحمد، رجل زهق من الكلام ومن الحياة، ولكنه يقول بعجزه وبصمته كل شيء، يتكلم ويتألم دون أن نسمع صوته، لعل حفيده أحمد، وحفيده الغريب القادم بشنطته، قد تكلما بدلا منه، وخصوصا أن أداء عبد الله محمود في دور الغريب كان أيضا جيدا ومؤثرا ومليئا بالحيوية، وكان وجهه ينتمي للمكان رغم اغترابه.

الصورة في “عرق البلح” شديدة الثراء بتكويناتها وألوانها وظلامها ونورها: مدير التصوير الكبير طارق التلمساني قدم هنا أحد أفضل إنجازاته، مشاهد الطبيعة والنخيل لامعة مثل كارت بوستال، ومشاهد الليل يرسمها الظلام، وتحيط بها أنوار قليلة، ولونان واضحان يتجاوران أحيانا في الأقبية والممرات الضيقة: برتقالي دافيء يشيء برغبة مكبوتة، وأزرق بارد يكشف عن حياة رتبية لا جديد فيها، والصراع واضح بين اللونين في مشاهد كثيرة، أما مشاهد رحيل الجد، ورحيل أحمد برفقة الجد، فهي لوحات حقيقية، رسمت بالنور، وعبرت بالإضاءة الضبابية عن عالم فوق واقعي، رغم مفردات الملابس والشخصيات الواقعية.

الديكورات والملابس التي صممها أنسي أبو سيف عبرت عن المكان، وعن طبيعة الشخصيات في نفس الوقت، سلمى مثلا هي الوحيدة التي ترتدي ألوانا مبهجة وسط نساء متشحات بالسواد، وتغيير ألوان طرحة سلمى من الأخصر الى الأحمر يواكب تغير أجواء مشاهدها، ثم تتحول الى الأسود في نهاية المأساة، غرفة شفا تبدو أيضا عنوانا على حبها للجمال والحياة، وهي تختلف عن حجرة الجد المتقشفة، والذي لولا ملابسه البيضاء ما رأيناه,

على شريط الصوت لحظات صمت، ومؤثرات، وحوارات قوية، وموسيقى ياسر عبد الرحمن الشجية، بارع هو دائما في استلهام أحزان الصعايدة في موسيقاه، لقد قدم عدودة بالموسيقى، قادمة من أعماق الحكاية، مساندة الموسيقى لأغنية بيبة، مع تصميم حركي بسيط لرقص النساء عليها ، كل ذلك جعلنا أمام لوحة لا تنسى استلهم منها تصميم الأفيش البديع: حركة شيريهان الدائرية، التي تكشف عن الأصفر أففل طيات العباءة السوداء، تلخص حالة الظاهر والباطن لدى نسوة الفيلم: حياة سوداء، ورغبات ملونة تحلم بالبهجة والأرتواء، أما المونتيرة البارعة رشيدة عبد السلام فقد نجحت في بناء الفيلم على مهل وبمنتهى الدقة، وكأنها تذكرنا بمشهد تعاون النساء على عمل جلباب لرجلهم الوحيد أحمد، هذا المشهد سلس القطع لدرجة أنه يبدو مثل لقطة واحدة متصلة، مشهد الطهور أيضا مر بدون فجاجة بفضل قطعات رشيدة المكثفة، وكذلك مشهد قطع النخلة، وسقوط أحمد، هو مشهد رمزي في كل الأحوال، رغم مظهره الواقعي العنيف.

لعل سؤال الفن الأهم هو كيف تقول؟ وليس ماذا تقول؟ البراعة هنا في الطريقة التي قال بها رضوان كلمته، وفي جرأة هذه الكلمة أيضا، لقد اكتشف أن الأساطير تليق بالصعايدة، وأن الأحزان تطاردهم، مهما اكتشفوا من خبيئات، وكأن قدرهم الشقاء في الحل والترحال، فصنع من غربتهم أسطورة.

أخذ من الموروث الشعبي، ومن فن وشخصيات الملاحم، ومن الواقعية السحرية، ومن نظم “العدّيد” والرثاء، وجعل من شخصيات محلية، نماذج فنية إنسانية، بالاستفادة من التراجيديا، ولم ينس أنه يطرز لوحته بالرمز والأشعار.

صار “عرق البلح” في النهاية شاهدا على زمنه، وشاهدا على قوة الفن والفنان، ومرأة للواقع وللخيال معا.