عالم ريتويك جاتاك:الذي كان يحلم سرّاً

يقول الباحث الهندي برفيز خان: “اليوم، مع تصدّع النظام العالمي الذي ترسّخ بعد الحرب العالمية الثانية، نجد أن مصطلحات أو عبارات مثل: مهاجرون، لاجئون، حدود، هوية وطنية، قد أصبحت جزءاً من الأجندة الثقافية والسياسية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. أما في العالم الثالث، أو بالأحرى العالم المتخلف، فإن مثل هذه القضايا كانت حاضرة في القسم الأعظم من القرن العشرين”.

الهند، في العام 1947، شهدت أضخم هجرة في التاريخ، إذ في اللحظة الأولى من نيلها الاستقلال، والحرية، تعرّضت الهند للتقسيم، وصارت المناطق الغربية والشرقية موطناً للمسلمين يدعى باكستان.

التقسيم أدى إلى هجرة عشرة ملايين شخص عبر الحدود بين البلدين. وقدّر عدد الذين تعرضوا للذبح في موجة العنف التي اجتاحت البلاد بحوالى نصف مليون شخص.

ولد المخرج السينمائي البنغالي ريتويك جاتاك Ritwik Ghatak في 4 نوفمبر 1925، في داكا بالبنغال الشرقية، عاصمة بنغلاديش في الوقت الحاضر.

كان صغيراً عندما انتقلت عائلته إلى كلكتا. في الفترة من 1943 إلى 1945 تنامى وعيه السياسي.. فقد كانت مرحلة مناهضة الفاشية، الهجوم الياباني على امبراطورية بريطانيا في آسيا، الانسحاب البريطاني، والمجاعة في البنغال التي أودت بحياة مليوني إنسان.

في العام 1946 أصبح جاتاك ماركسياً نشطاً، وهو العام الذي شهد شيوع الشغب والتناحر الطائفي الذي كان ينذر بالتقسيم. كان جاتاك بين أولئك الذين آمنوا بأن التقسيم لم يكن محتوماً تاريخياً. على مدى يومين في منتصف أغسطس لقى خمسة آلاف شخص مصرعه في كلكتا وحدها.

بدافع الرغبة في الاحتجاج على الاضطهاد والاستغلال، والشعور بأن ثقافته بأسرها قد تعرّضت للإفساد، بدأ جاتاك في كتابة قصص قصيرة نشرت منها أكثر من مئة قصة حتى لحظة وفاته. كما انضم إلى فرقة “مسرح الشعب الهندي”، الذي يمثّل الجناح الثقافي للحزب الشيوعي في الهند، وعمل في الفرقة ممثلاً ومؤلفاً مسرحياً ومخرجاً، حتى العام 1954. وكان وقتذاك يعرض أعماله المسرحية متنقلاً من قرية إلى أخرى.

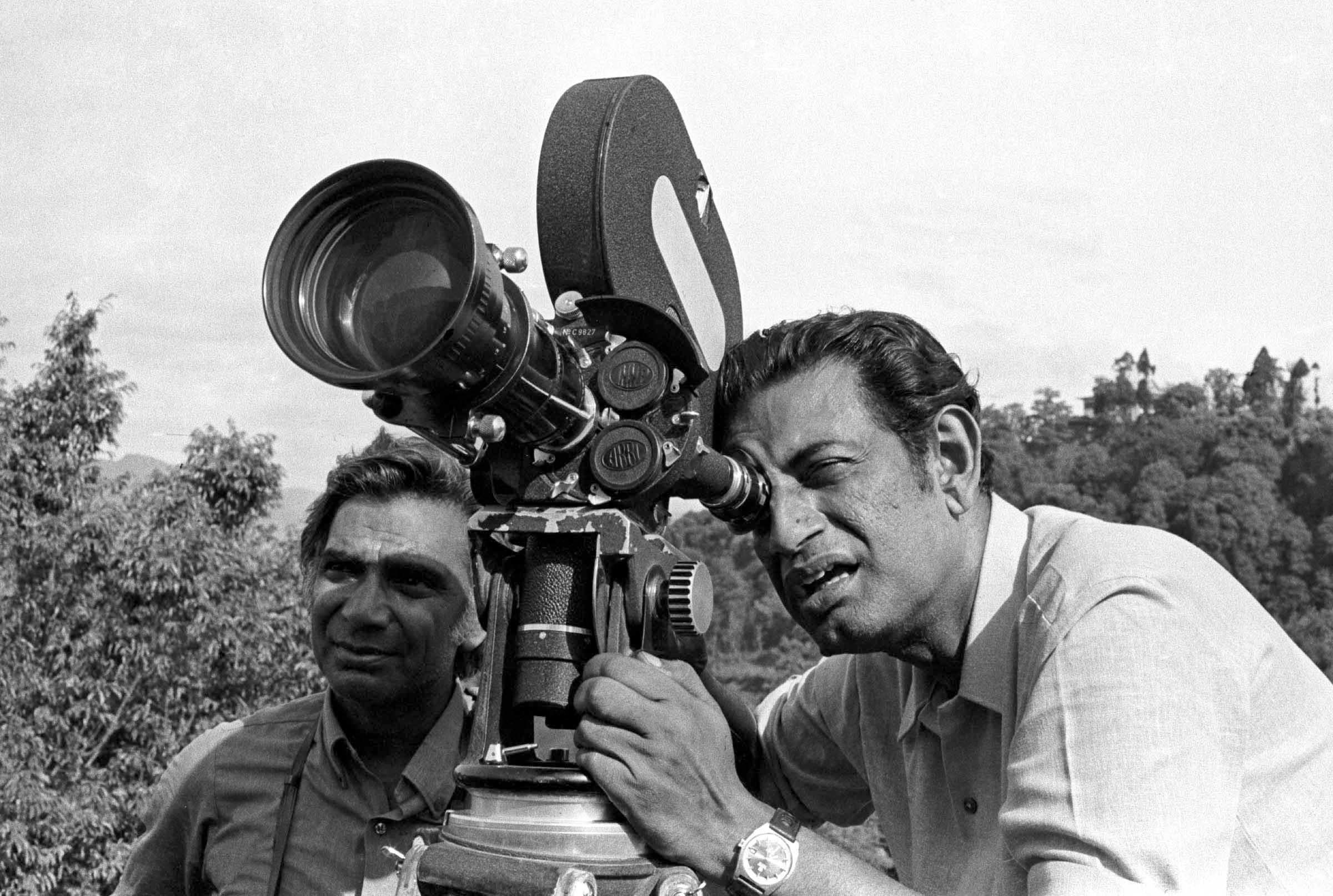

إهتمام جاتاك بصنع الأفلام أخذ ينمو ويزداد منذ 1948. بين عامي 1949 و 1951 عمل كمساعد مخرج وممثل في فيلمين.

فنه كان متجذراً في ثقافته الخاصة، التي تشمل التقليد المسرحي البنغالي. لقد أصبح سينمائياً لأن الفيلم بدا السبيل الأفضل لربط أفكاره، بشأن تدمير ثقافته، بشعبه. صنع الأفلام بالنسبة إليه كان امتداداً لعمله في المسرح، إضافة إلى قدرة الفيلم على الوصول إلى جمهور أوسع وأعرض بكثير من جمهور أي مسرحية.

إن جذوره كانت في ذلك الجزء من البنغال الذي تحوّل آنذاك إلى بلد آخر، واختباره لهذا الانفصال البغيض أفسد حياته برمّتها، مضاعفاً إحساسه بالغاية وشعوره بأن ليس البنغال وحدها، إنما ذاته أيضاً، لم تعد وحدة كاملة.

ما نراه في عمله للسينما ليس مجرد المجادل العنيف ذي العين المأخوذة بالتفاصيل، بل الرجل الذي يؤمن حقاً بأن الفرد والمجتمع كلٌّ لا يتجزأ وغير قابل للإنقسام.

سوبراتا بانيوبادياي، الذي كان يعرفه منذ فترة اشتغاله في “مسرح الشعب” تحدث عن تلك المرحلة قائلاً:

“جاء ريتويك جاتاك إلى السينما قادماً من المسرح. في الواقع يتعيّن على المرء أن يمضي إلى أبعد من هذا ليقول أن تجاربه في سنوات الحرب في البنغال قبل التقسيم، والطور الأخير من النضال في سبيل الحرية، هي التي دفعته أخيراً نحو السينما. السنوات التي قضاها في المسرح كانت مجرد مرحلة، مرحلة مهمة جداً، في بحثه عن وسط للتعبير يستطيع من خلاله تخليد روح الشعب في فترة الاهتياج والعذاب”.

في العام 1953 أختير جاتاك كأفضل ممثل ومخرج في المسرح. وفي العام نفسه أخرج باكورة أعماله السينمائية Nagarik(المواطن)، وهو الفيلم الأول من ثمانية أفلام أنجزها خلال 22 عاماً تقريباً من عمله في السينما.

الجمهور الغربي شاهد هذه الأفلام في مناسبات نادرة، والنقاد أشاروا إليه باعتباره ينتمي إلى ما بعد الواقعية الجديدة، أو ما بعد البريشتية.. وهو تصنيف غير واف كلياً، إن لم نقل أنه مضلل، لمخرج نجح في الجمع بين الرمزية الميثولوجية الهندية والتقاليدالشعبية والموسيقية في سبيل طرح أسئلة حول: الهوية، الأمّة، العِرْق والطبقة.

إن إعادة تقييمه في ما يتصل بتوظيف الملحمي في الأشكال الثقافية الشعبية، وتوكيده على الصوت والموسيقى، وإصراره على تحويل الجرح المحلي – تقسيم الهند – إلى موضوع سينمائي.. كل هذا أصبح المنطلق، أو الإطار المستخدم، لمناقشة السينما الهندية.

بالنسبة لجاتاك، الصوت والموسيقى كانا الجزء المكمل للغة الفيلم. كان مريداً للمعلم أستاد علاء الدين خان، أحد أعظم الشارحين للموسيقى الكلاسيكية الهندية.إن العرف السينمائي الذي استلهمه جاتاك ينبغي أن يُرى على ضوء علاقته بتقاليد الموسيقى الكلاسيكية الهندية. أستاد (المعلّم) هنا يحث المريدين على تجنب المحاكاة والنسخ، وإيجاد الصوت الخاص بهم: التقاليد أشياء سائلة، مرنة، أكثر من أن تكون أشياء متحجرة.

في حديث السينمائي الهندي أنوب سينج عن سينما ريتويك جاتاك، يقول (Sight and Sound, sept 1991):

“إيقاع حركة الكاميرا والمونتاج والإضاءة، يتحرّر من مقتضيات الحدث الدرامي، ويضفي روحاً، نسيجاً، وحرية حركة.. التي قد تكون عادةً مكبوحة لكونها مفرطة. هذا الإفراط هو الذي بدأ به ريتويك جاتاك، وطوّره وارتجله إلى مدى أبعد، خالقاً سينما تتحدى – أخيراً – قواعد هوليوود الكلاسيكية. بخلاف هوليوود، جاتاك لا يأخذ الواقع كشيء مسلّم به، فتقسيم الهند قد علّمه ثمن القبول المطلق دونما شك أو مساءلة. لقد كان مقتنعاً بأن التقسيم لم يكن مقدّراً أو محتوماً تاريخياً، بل كان مفروضاً على الشعب من قِبل الاستعماريين وسماسرة السلطة الوطنيين على حد سواء. لقد أدى استقلال البلاد إلى تحويل الملايين من الناس إلى لاجئين.

سينما جاتاك، إذن، هي سينما الأسئلة: عن الواقع، السلطة، القدر، الميثولوجيا، والمبادئ السامية الأخرى: الهوية، الأمّة، العرْق، الطبقة.. والتي تقرّر من وماذا يمكن أن يُلقى إلى النسيان، الحجب، والمنفى”.

ويضيف أنوب سينغ: ” من فيلمه الأول Nagarik إلى فيلمه الأخير Jukti, Takko Ar Gappo كل المفاهيم الكلاسيكية للكادر تعرضت للاستجواب والشك.

جاتاك، في أحوال كثيرة، يضع الطبيعة في مقدمة الصورة بكل جلالها وعظمتها، غير ملطخة بتصورات الشخصية أو السرد. الزمان/ المكان عنده ليس سلسلة متصلة أبداً بل هو باستمرار تدفّق لا يجعل تجربتنا ومعرفتنا مألوفة. هذا الرفض للكهنوتية، وسلطة الأشياء، يحطم مفهوم الشخصية، المكان، الزمن، السرد، بوصفها عناصر أساسية مغلقة، ويتيح لنا أن ندرسها في ضوء خصوصية ومحسوسية ظروفها وحالاتها التاريخية”.

ريتويك جاتاك

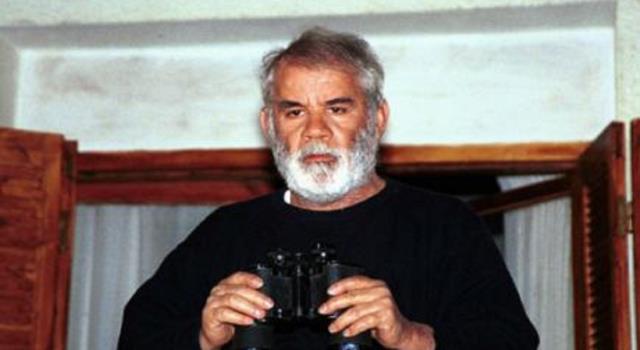

إن قيمة وأهمية أعمال ريتويك جاتاك تكمن في ذلك المزيج بين الذاتي والسياسي المتفاعل في أفلامه. جاتاك، كما أشرنا، كان ماركسياً ملتزماً، بدأ عمله الفني في فرقة المسرح السياسي. لكن عمله كان موسوماً دائماً بعناصر من حياته ومن سيرته الذاتية،بلغت ذروتها في فيلمه الأخير “نقاشات وحكاية” Jukti, Takko Aar Gappo (1974) الذي هو فعلياً صورة ذاتية (بورتريه) فيها رسم مشاكله الخاصة مع إدمانه على الكحول. في هذا الفيلم يعاني البطل (وقد أدى الدور جاتاك نفسه)، وهو مثقف بنغالي، من الانسلاب والعزلة، ويناضل من أجل التكيّف مع التأثير الاجتماعي لحرب التحرير في بنغلادش. إنه واقع في شرك التوترات التي خلقتها حركة naxalite وهي جماعة ثورية ماركسية تشن حرب عصابات) في الهند الشرقية. هو مدمن على الكحول، ويحاول الارتباط ثانية بزوجته التي هجرها. كما أنه مؤمن بضرورة التغيير الاجتماعي الراديكالي لكنه غير منتمٍ إلى الحركة الثورية، ويفتقر إلى الوسيلة والإرادة لتحقيق ذلك. إنه سجين الارتياب، الذي يترنح إلى الأبد على حافة التشوش والفوضى.. الفوضى التي تعِد بالخلاص والإبادة معاً.

في سلسلة من الأحداث الانطباعية، المتشظية، يحاول بطل الفيلم (مثقف مرحلة ما قبل التقسيم) أن يطلق حرية الاختيار أمام المثقفين البنغاليين. تأملاته تقدّم جدلية ذات مطالب أو ادعاءات خلافية بين الإقليمي والقومي، المحلي والعالمي. عبر هذه المطالب المتباينة، يقدّم لنا الفيلم واقعاً مركّباً – حسب قول جاتاك ذات مرّة – من أنماط غير عملية لا تُحصى، وتيارات متقاطعة للقوى، الواقع الذي يصبح فيه البحث عن “السرمدي” تنقيباً “في أشياء اللحظة”. في الواقع، كل أفلام جاتاك تمتلك هذه الخاصية.

في النهاية يلقى البطل مصرعه مصادفةً برصاص الشرطة أثناء غارة على موقع للحركة الثورية. نراه يموت وهو يتحدث عن حالات الحب التي عاشها في حياته.

ضمن مقالة كتبها الناقد البريطاني ديريك مالكولم عن أفلام جاتاك، توقف عند فيلم Megha Dhaka (1960) الذي اعتبره من أعظم أعماله. وعنه قال: “هنا، ضمن قصة تدور حول عائلة لاجئة، ضحايا التقسيم الذين يناضلون في سبيل البقاء في كلكتا في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، جاتاك كان قادراً أن يجد التركيب الأمثل بين الأسلوب والمحتوى. باستخدامه الصوت فحسب، أصبح الفيلم أثراً باقياً.. هاماً وبارزاً. أهميته، من جهة أخرى، تكمن في الطريقة التي تناول فيها جاتاك موضوعاً ملحمياً وحوّله إلى وثيقة استثنائية، غير عادية، تقليدية وراديكالية في آن واحد. وحتى يومنا، لا يزال هذا الفيلم يثير الصدمة”.

لقد أراد جاتاك أن يضم رؤاه، ذات المنحى الماركسي، مع عناصر من الفكر الهندي، إضافة إلى مؤلفات كارل يونج التي كان مفتوناً بها. لقد استفاد من كارل يونج في البحث عن طرائق لتقديم مفاهيم خاصة بالتحليل النفسي، وعن بواعث “لا واعية”، وصور، من أجل التأثير على الجمهور في مستوى أعمق، وأقل وعياً.

كل تفكيره السياسي منعكس في الأفلام من خلال الأحداث الدرامية الذاتية، التي تحمل طابع استغراقه في السياسة بوصفها شأناً فردياً أكثر مما هي أفكار تجريدية.

جاتاك لم يكن مخرجاً فحسب بل كان أيضاً، ضمن طريقة خاصة ومتميزة، معلّماً ومنظّراً في السينما.. وفق ذائقة وحساسية خاصة.

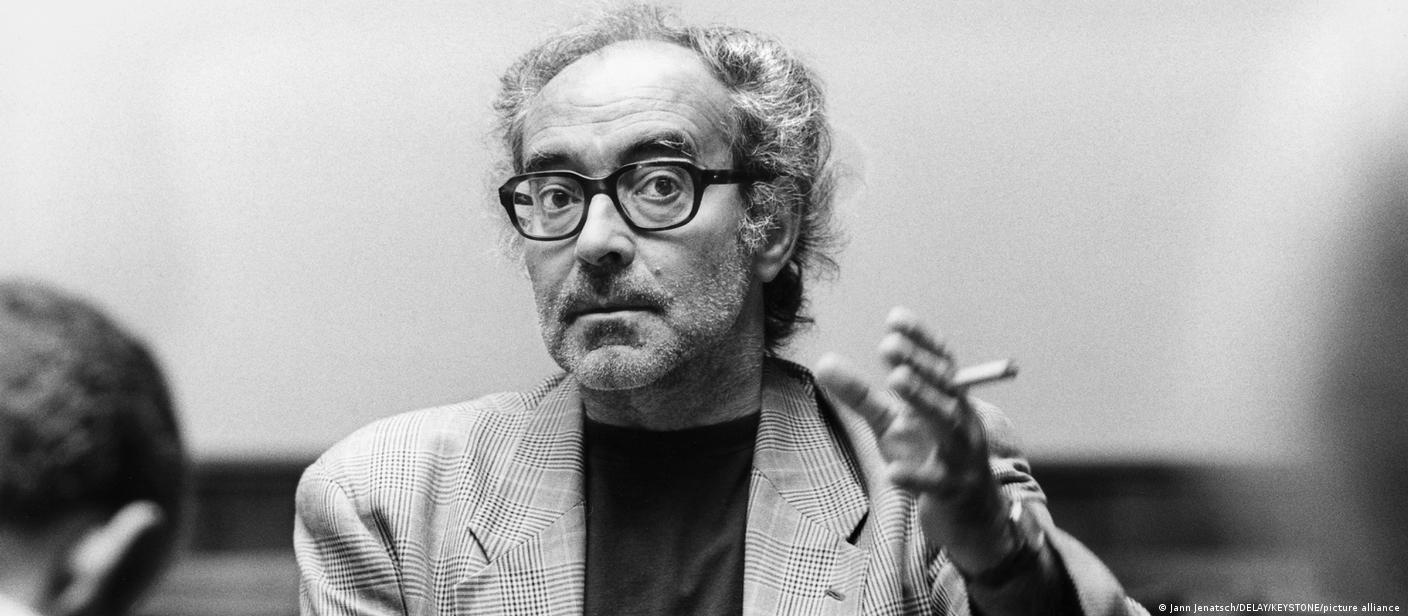

لقد كُتب الكثير عن التفاعل المركّب للأفكار من بريشت، إيزنشتاين، جودار، شكسبير، ماركس، فينصوص وأعمال جاتاك. إن توجّه جاتاك إلى هؤلاء الفنانين والمفكرين هو الذي جعله فذّاً ومميزاً في السينما الهندية في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات. لقد أراد أن يمزج العالمي والمحلي معاً ضمن رؤية كونية متجذرة في الخاصية المميزة للبنغال.. تاريخها، أدبها، وثقافتها.

عندما حقق جاتاك فيلماً عن تقسيم البنغال، وهي القضية التي انشغل بها بعمق، كان صادقاً وصريحاً على نحو قاس، ولم يدع النزعة القومية تحرّف رؤيته لأمّته. يقول جاتاك، في حديثه عن فيلمه Subarnarekha الخط الذهبي (1962): “لاجئ؟ من منا ليس لاجئاً؟”.

في حديثه عن مسرحية بريشت “أوبرا الثلاث بنسات”، أشار إلى أن بريشت اخترع مدينة لندن على نحو تجريدي، ليس من أجل الهروب من واقع المدينة، لكن ليخلق إطاراً عاماً يمكن أن يكون مناسباً، وذا صلة وثيقة، بالجمهور في العديد من الأماكن المختلفة. وبالمثل، فإن بنغال جاتاك هي أيضاً إطار مخترع، وسيلة، مع ذلك فإنها الوسيلة التي، كما كان يأمل، سوف تمكّنه من عرض الحقيقة أكثر مما تستطيعه الواقعية البسيطة.

كتب جاتاك ذات مرّة: “أنا أتلمّس طريقي فحسب، وذلك لأجد التعبير الأكثر تناسباً للموضوع الذي في المتناول”.

هذا التلمّس أنتج حالة من القلق إزاء الشكل الفني، السرد، والأفكار.

جاتاك ضمّ الولع بالتجريب والتجريد مع الرغبة في إعادة صياغة الأساطير الهندية في ضوء مادي جديد.لقد حاول أن يجد طريقاً بين الميلودراما الشعبية والاتجاه الطليعي. كان ملتزماً بالسينما الشعبية، سينما الأحياء الفقيرة والقرى، وعاد المرة تلو الأخرى إلى الطرق التي فيها الميلودراما متجذرة في الثقافة الشعبية الهندية.

في الوقت نفسه، آمن جاتاك بالحاجة إلى سينما تجريبية. كان مهتماً بأعمال نورمان ماكلارين، والسورياليين، وجودار. وهو لم ير أي تناقض بين هاتين الطريقتين من طرائق الفهم. على العكس، كان يرى بأن الفن والأدب الشعبيين مليئان بالوسائل التي حاول التجريبيون استردادها أو الاستيلاء عليها، كما لو أن “المونتاج الفكري” أو “زمن الحلم” كامن ومتضمن في الخرافات الشعبية والدعابة. التجريبية كانت بحثاً عن الجديد وإعادة اكتشاف في آن. كان يحاول مع كل فيلم أن يجد شكلاً جديداً ليقول شيئاً جديداً: حيناً يكون الشكل وثائقياً، وحيناً ملحمياً، وحيناً تجريبياً، وحيناً ميلودرامياً.

جاتاك كان ذرائعياً جداً بشأن سبب انجذابه إلى السينما، فهو يقول: “لم آت إلى السينما لكي أصنع أفلاماً فحسب. غداً إذا تمكنت من العثور على وسط أفضل فسوف أهجر السينما. أنا لا أحب الأفلام. لقد استخدمت السينما كسلاح، كوسط للتعبير عن آرائي وأفكاري”.

على الرغم من هذا الإعلان، ومن تحفظاته، كان جاتاك يبدي فهماً وحباً لهذا الشكل الفني (السينما)، وقد نقل هذا الفهم والحب إلى تلامذته أثناء عمله كأستاذ لمادة الإخراج في معهد السينما والتلفزيون خلال 1966- 1967. لقد مارس تأثيراً عميقاً على تلامذته، وقد اشتهر من بينهم: جون ابراهام، ماني كول، كومار شهاني.

عن هذا التأثير يتحدث السينمائي أنوب سينغ فيقول:

“باعتباري صانع فيلم يتفق كثيراً مع توجهات وطرائق ريتويك جاتاك، أعتقد أن هناك سببين يجعلانه ذا تأثير متّقد جداً على المخرجين في سينما اليوم. السبب الأول هو، بلاشك، قدرته الهائلة على جعل السينما تبدو جزءاً لا يتجزأ من السياق الاجتماعي الخاص. والسبب الثاني هو قدرته على إظهار سينماه في عملية التكوّن.

جاتاك هو السينمائي الفذ الذي يكشف نفسه لما ينشأ في الحوار العفوي، غير المكبوح، مع شهوة عناصر السينما المتعددة والمركّبة: شهوة الضوء والتحديقة، الإيماءة والحركة، الإيقاع والصمت، الكلمة والبنية.

إن الإهتمام بالتغيّر في إيقاع حركة الكاميرا – حركة سلسة تصبح فجأة متعرّجة – يمكن أن يبرز هذه الشهوة. في أفلام جاتاك، الإيقاع المتعرّج يحرم حركة الكاميرا من قدرها الواقعي، الكلاسيكي، في متابعة الشخصية بعناد، أو الإتكاء على شيء فعال قصصياً. الإيقاع المتغيّر يرجّ الاستمرارية، ويدخل حديث الزمن. اللقطة ذاتها الآن تتيح للحاضر أن يدخل التاريخ أو المستقبل، وتتيح للحقيقي أن يدخل الخرافي”.

توفى جاتاك في كلكتا، 6 فبراير 1976، عن 51 عاماً، نتيجة الإدمان وإفراطه في تعاطي الكحول. رحل تاركاً لنا حوالي مئة مقالة ودراسة نقدية حول المظاهر المختلفة للسينما، إضافة إلى العديد من المسرحيات، وعدة سيناريوهات، وثلاث روايات.. أما أهم إنجازاته فثمانية أفلام.

بعد أعوام من وفاة جاتاك، أصبحت إهتماماته اهتمامات عالمية. الأسئلة التي طرحتها أفلامه بشأن الوجود الملتبس والتخوم في العالم الحديث لا تزال حية وحاضرة بقوة الآن.

قال ريتويك جاتاك ذات مرّة:

“ينبغي على الفنان أن يكون شقيّاً، عابثاً ماكراً، كالطفل. يجب أن يحلم سرّاً بشكل متواصل. ما الفن إذن إن لم يكن أسراً للحظةٍ تحدث الآن، لشيء حدث تواً، لم يحدث من قبل وسوف لن يحدث ثانيةً. بأذنين مفتوحتين على مداهما، وببصرٍ ثاقب، عليه أن ينتزع ويعبّر عن ذلك الذي لا يوصف في اللحظة، الذي ينمو ويحيا فيها، بحيث تترك اتجاهات للمستقبل، وترسم خطاً ذهبياً في مكان ما”.

في حديث الناقد ديريك مالكولم عن أفلام جاتاك، يقول: “إذا كان جسم الأثر الفني الراسخ، المتطور منطقياً، يميّز المخرج العظيم، فإن بوسع ريتويك جاتاك أن يدّعي بأنه ليس مجرد موهبة استثنائية فحسب، بل أنه مؤهل لبلوغ مرحلة العظمة، غير أنه عاجز، جوهرياً، عن الإمساك بالعظمة. لكن من اليسير النظر إليه، على نحو رومانسي، بوصفه نابغةً لا يخلو من الشوائب، والذي كان يعني شيئاً شخصياً بالنسبة لكل سينمائي هندي تقريباً.

جاتاك هو التقليدي والراديكالي في آن، المعلّم الذي رفض القوانين المدوّنة، الوطني البنغالي الذي ناضل ضد تدمير ثقافته على أيدي الاستعماريين والتقسيم، الرجل الذي أفرط في الشرب حتى الموت بسبب الضغوطات المفروضة عليه. من هذه الأشياء تُصنع الأساطير، وليس من الصعب تقاسم الأسطورة. لكن ينبغي أن ننظر إلى جاتاك كما كان وليس كما نود أن يكون. من المهم، عند إطراء جاتاك، أن نفهم نواقصه وأخطاءه، صراعه مع نفسه، والحافز النهائي نحو تدمير الذات عندما لم يعد لديه ما يراهن عليه”.

* * * *

من مقالة كتبهاريتويك جاتاك في 1963 بعنوان “أنا والفيلم”، نترجم ما يلي:

الفيلم هو، أساساً، مسألة تعبير ذاتي. كل الفنون هي كذلك في التحليل الأخير.

الفيلم فن، لكنه فن جماعي، يحتاج إلى مواهب متعددة ومتنوعة. هذا لا يعني أن الفيلم ليس ذاتياً، فمن المحتمل أن يكون تعبيراً عن شخصية جماعية، أو قد يحمل طابع فرد واحد، وحساسيته، على كل أنشطة الآخرين الابداعية.

أي عمل يفتقر إلى الأسلوب ووجهة النظر، لابد بالضرورة أن يفتقر إلى الذاتية، بالتالي لا يمكن أن يكون فناً.

الرائي شاعر. الشاعر هو النموذج الأوليّ لجميع الفنانين.. والشعر هو فن الفنون.

إن محاولة الزحف إلى الوراء للعودة إلى أصول السينما، وتمجيد الكاميرا الثابتة، إضافة إلى صيغة الحركة، هي محاولات مضحكة، وهي تشبه في سخفها محاولة العودة إلى طقوس القصف والعربدة، والمحاكاة الشهوانية، والأقنعة المسرحية في المسرح المعاصر. هذا الشيء يمكن حله بحس معاصر لكن في تركيب على مستوى أعلى، كما فعل يوجين أونيل في مسرحيته “فاصل غريب”، أو سترندبرغ في “مسرحية حالمة”، أو على نحو ملائم أكثر، في تجارب بريشت.

وهذا ما يحدث بالضبط على أيدي كل المخرجين الكبار في السينما، من فلاهرتي إلى فلليني وأنتونيوني.

النقاد نظروا إلى فيلمي الأول بوصفه عملاً يصور حياة المتشردين، على طريقة القصة الأسبانية في القرن الثامن عشر، ووصفوا فيلمي الثاني بأنه ذو منحى وثائقي، وصنفوا فيلمي الثالث في خانة الميلودراما، أما الفيلم الرابع فلم يحظ بأي اهتمام على الإطلاق، اعتبروه نكرة، وقالوا أنه ليس فيلماً.

أنا أتلمّس طريقي فحسب. أتلمّس لأجد التعبير الأكثر تناسباً للموضوع الذي في المتناول. قد أنجح أحياناً، وقد ابتعد عن الهدف أحياناً.

حاولت أن أجرّب في أشكال القصة، المعالجة، أساليب التصوير، الصور.. إلخ.

كل فيلم من أفلامي مختلف تماماً عن الآخر، مع إني أخشى أن تكون ذاتيتي وميولي موجودة في كل أفلامي.

من وجهة نظر تركيبية، لكل الأفلام قواعد مختلفة تُعتبر متضمنة في صلب الموضوع. في التسجيل الصوتي، بالإضافة إلى الموسيقى، حاولت أن أنسج أنماطاً مختلفة.

إني أبحث عن الفروقات الدقيقة.. الفروقات العابرة، المراوغة. إنها تحتوي على شرارة الحياة.

أي قصة هي مادة جيدة إذا احتوت على مجال لتلك الفروقات الدقيقة.. حتى الأغاني والرقصات ليست أعباءً تثقل كاهل الفنان: إنها عناصر ابداعية ذات امكانيات هائلة، إذا اقتضى الموضوع وجودها.

هناك أنواع وأساليب عديدة. الميلودراما واحدة من هذه الأنواع. أنا لا أؤمن بتحويل امتيازات الفيلم إلى عقيدة (وفقاً لأفكار الباحث كراكاور). أنا لا أمقت التعبير التجريدي.. العلمي أو الفني أو غيره. إني أؤمن بتنظيم عناصري السينمائية، حتى إذا أراد المرء أن يمسك ويصوّر تدفق الحياة ذاتها.

إني أشعر بتسارع دقات القلب عندما تعرض الكاميرا التموّجات الفورية، الآنية، الطارئة في المياه. أو تصوّر البهاء اليومي لغروب الشمس، أو الانتفاض اللاإرادي لوجه مترع بالألم. لكنني لا أعرف أهواء عطيل، أو الخطاب المسهب لمهرّج سكران عن الحياة والموجّه إلى راقصة باليه مريضة بالقلب.

أعتقد أن السينما الوطنية الحقيقية سوف تنبثق من الميلودراما.. الشكل الذي أسيء التعامل معه كثيراً، وذلك حين يتعامل بالميلودراما فنانون جادون وحذرون. إن ميزوجوشي وكوروساوا وكينوجاسا قد صاغوا من الاتجاه الكابوكي والنوْ بيانات ذاتية على نحو رائع.