” بيت في القدس”.. من يسكن مَن، البيت أم الذاكرة؟

جينيا خالد المدهون

“بيت في القدس” (2023) فيلم من إخراج مؤيد عليان وبمشاركة رامي عليان في الكتابة، كنتاج فلسطيني–أوروبي مشترك. وعليان معروف انه مهتم بالفضاء المكاني من خلال وصفه حاملاً سياسياً ووجدانياً، ومن أهم أعماله “الحجارة المقدسة”- ٢٠١١، “الحب والسرقة ومشاكل أخرى”- ٢٠١٥.

يندرج الفيلم ضمن تيار السينما الفلسطينية المعاصرة التي تتجه إلى إعادة صياغة الواقع اليومي من خلال مزيج بين الواقعية الجديدة وعناصر من الفانتازيا النفسية.

يروي الفيلم قصة ريبيكا التي تنتقل بعد وفاة والدتها وذلك لبدء حياة جديدة بعد المعاناة من الفقد، وهذا الانتقال لم يكُن طريقاً للتعافي بقدر ما هو وسيلة تفتح أبواب ذاكرة غريبة عن المكان، تتمثل من خلال ظهور فتاة فلسطينية تُدعى رشا مرتبطة بالبيت وتاريخه بشكل واضح.

يسعى المخرج الى بناء توتر داخلي لدى المُشاهد يقوم على سؤال مركزي: هل ما تعيشه ريبيكا هو اضطراب نفسي ناتج عن الصدمة، أم انه استدعاء قسري لذاكرة المكان؟

من هنا لا يعتبر الفيلم البيت مكاناً للسكن بل مكانا مليئا ومشحونا بالتاريخ والذاكرة والعنف المؤجل، ومن هنا تنشأ إشكالية أخلاقية وسردية بخصوص شرعية الامتلاك وحدود التعاطف وإمكانية التعايش بالإضافة الى ذاكرة لم تُحل.

يسعى الفيلم إلى تفكيك الواقع وكشف طبقاته الخفية؛ حيث تتجلى الواقعية في تفاصيل الحياة اليومية، وفي فضاءات مألوفة وشخصيات تنتمي إلى سياق اجتماعي وسياسي محدد، تُقدَّم بلغة بصرية هادئة وقريبة من التوثيق.

في المقابل، تُوظَّف الفانتازيا كاتجاه انطباعي يفتح المجال للتعبير عن الحالات النفسية المكبوتة، والذاكرة، والقلق الوجودي، بما يتجاوز حدود التمثيل الواقعي المباشر. هنا تعمل الفانتازيا كأداة جمالية وسردية لكشف ما يعجز الواقع الظاهر عن قوله، إذ تتحول إلى لغة رمزية تعبّر عن التصدعات الداخلية للشخصيات، وعن التوتر بين ما هو معاش وما هو متخيَّل. وبهذا يمزج الفيلم بين اتجاهين متوازيين: اتجاه واقعي يرسّخ الإحساس بالمكان والزمان، واتجاه فانتازي انطباعي يمنح التجربة السينمائية بعداً نفسياً وتأويلياً أعمق.

الفيلم أثار جدلاً واسعاً بسبب اعتماده السرد من وجهة نظر طفلة غير منخرطة مباشرة في السياسة، وتجلى الواقعية في البنية السردية والفضاء الاجتماعي المألوف، فيما تُوظَّف الفانتازيا كاتجاه انطباعي يكشف ما هو مخفي أو مكبوت في الواقع، ويمنح التجربة بعداً رمزياً والابتعاد عن التمثيل المباشر.

يصنف الفيلم ضمن الواقعية التأملية والفانتازيا حيث اعتمد العليان على الصورة والصمت والايقاع البطيء ليجعل المُتلقي يفهم المغزى دون التوضيح بشكل مباشر.

من الناحية النظرية الفيلم يمكن قرائته في ضوء نظرية الذاكرة الجمعية أي أن الذاكرة تتشكل بناءً على السرديات والتمثلات الثقافية. من هنا قام صانع الفيلم بإعادة تأويل الماضي اعتماداً على الحاضر. ومفهوم الذاكرة الجمعية يتجسد في الفيلم من خلال مشهد البئر عندما تتحدث ريبيكا ورشا بجانبه، حيث يجسد التاريخ الفلسطيني وهو مقموع من قبل الاحتلال الإسرائيلي وذلك تمثل في رواية رشا التي تتحدث عن تركهم للمنزل وتهجيرهم من قبل الاحتلال وهو ما يمثل الماضي لريبيكا التي تمثل الحاضر وهذا ما حققه صانع الفيلم حين قام بتحويل البئر الى رمز للتاريخ الفلسطيني عن طريق الدمج بين الماضي والحاضر من دون الخطاب المباشر.

اعتمد الفيلم على التوتر السردي بتكرار مجموعة من العلامات كالبئر، الدمية، الفستان، الأصوات الليلية، الظلال، نهايةً بالأبواب المغلقة، واتخذت هذه العناصر دلالات مختلفة حسب توترها السردي، من هنا يصبح المتلقي شريكاً في حالة الالتباس التي تعيشها ريبيكا حيث يُصبح المشاهد غير قادر على التمييز بين الحقيقة والخيال.

يشكّل البئر في الفيلم محوراً سردياً ودلالياً، بوصفه بوابة زمنية، تنزل إليها الشخصيات حرفياً كما تنغمس فيها مجازياً. فالبئر ليس مجرد عنصر مكاني، بل مساحة عبور بين الحاضر والماضي، وبين الذاكرة للشعب الفلسطيني والتاريخ.

وتبلغ هذه الدلالة ذروتها مع انتقال ريبيكا من موقع المشاهِدة الواقفة فوق البئر إلى موقع الفاعل حين تقرر النزول إليه، في لحظة مفصلية تجسّد ذروة الفيلم. هنا يتقاطع فقدها الشخصي، المتمثل في صدمة وفاة والدتها، مع الصدمة التاريخية الفلسطينية المرتبطة بالنكبة والتهجير، لتصبح تجربتها مدخلاً لاكتشاف تاريخ مُنكر من الاحتلال.

الفيلم لا يُقدم خطاباً سياسياً مُباشراً بل يقوم على فكرة محورية هي “حمل البيت روحاً وكانه أصبح إحدى شخصيات الفيلم “، فالفيلم ناقش عدة قضايا مفصلية لدى الشعب الفلسطيني، الذاكرة المسروقة، شرعية الامتلاك مقابل شرعية الانتماء، الصدمة العابرة للأجيال، التعايش القسري بين رواية الفلسطيني ورواية الإسرائيلي، حيث صور كيف لا يمتلك صاحب الأرض حق البقاء في منزله الذي يعتبر ابسط حقوق الانسان ومن ثم تهجيره وحرمانه من مدينته وعيشه في مخيم ذات مقومات حياة صعبة وعيش معاناة لا تُحتمل في سبيل العيش في الأرض، وفي المقابل المُحتل يعيش في مدينة المواطن الفلسطيني بحرية وتملك منزله بالاجبار بل وعمل على محو الذاكرة في المكان وفي المنزل وكأنه شيء من حقه .

يُقدَّم البيت في الفيلم كشخصية قائمة بذاتها، إذ يحمل ذاكرة سابقة على ساكنيه الحاليين ويقاوم محاولات تحويله إلى فضاء منزوع التاريخ. فالجدران، والبئر، والأصوات غير المرئية تجعل البيت كائناً شاهداً أكثر منه مأوى، يحتفظ بأثر العائلة الفلسطينية التي سُلبت منه، ويعيد استحضار حضورها عبر التفاصيل الصغيرة. البيت لا يتكلم، لكنه يُصرّ على التذكير، ويشكّل ضغطاً أخلاقياً على الشخصيات، خصوصاً ريبيكا، التي تشعر بأن المكان يراقبها ويطالبها بالاعتراف بالملكية الفلسطينية. وعلى هذا الأساس، يصبح البيت فضاءً للصراع بين الذاكرة والنسيان، ويتعامل معه الفيلم كجسد مثقل بتاريخ لم يُحلّ. بهذه الدلالة، يتحول البيت من رمز للاستقرار إلى شخصية إشكالية، تطرح سؤال الملكية والحق والذاكرة، وتدفع السرد نحو مساءلة أخلاقية تتجاوز حدود الحكاية الفردية. من الناحية النقدية الفيلم كان خير مثال في تحويل الطفولة من موقع براءة الى موقع شهادة، حيث ريبيكا كانت وسيطة عملت على الكشف عن ان ليس من الممكن ان يكون التعاطف يكفي لاصلاح ظلم على مدى التاريخ، والاعتراف لا يعني بالعدالة بالضرورة.

من دون الوقوع في فخ الخطاب المباشر والسياسي يطرح الفيلم قضية حساسة، من خلال رموز بصرية كثيفة ترتكز على التلميح وجعل من البئر والبيت عناصر سردية حية تحمل عبء التاريخ والذاكرة. حقق صانع العمل من خلال الإيقاع الهادئ والأداء التمثيلي المتماسك نجاح في بناء التوتر الداخلي المُستمر لدى المتلقي خاصةً في شخصية ريبيكا التي تم تقديمها كوسيط انساني بين ذاكرتين غير متكافئتين، وهذا شكل نقطة ارباك واضحة للفيلم؛ حيث الإيقاع البطيء والاعتماد على الرمزية بشكل كثيف يعمل على انتاج مسافة شعورية لدى بعض المتلقين، بالإضافة الى انه يجعل السرد في لحظات معينة عُرضة للتشظي والغموض الزائد.

نجحت الممثلة ميلي لوك Miley Locke التي جسدت دور ريبيكا في تجسيد شخصية شديدة التركيب، ويبلغ أداؤها ذروته في المشهد الذي يجمعها بـ رشا الكبيرة عند البئر، لحظة العناق التي تتداخل فيها الأزمنة والذوات.

في هذا المشهد، تتعامل ريبيكا مع الحدث بصدق داخلي لافت، حيث يظهر الارتباك على ملامحها قبل أن يتحول إلى انفعال مكبوت، يتجسد في التعلق الجسدي والتمسّك بالآخر. العناق هنا تعبير عن اعتراف متأخر، إذ ترى ريبيكا في رشا الصغيرة التي احتضنتها، قبل أن تدرك أنها تحتضن امرأة أنهكها الزمن.

هذا الانتقال البصري والنفسي من الطفلة إلى المرأة العجوز يتم بسلاسة في أداء ريبيكا، من خلال تغيّر نظرتها ونبرة صوتها وحضورها الجسدي، ما يعكس قدرتها على حمل ثقل الذاكرة والذنب والتعاطف في لحظة واحدة. قوة هذا المشهد تنبع من أن الأداء يتركها تنكشف عبر الصمت والعناق، ليجعل من ريبيكا شخصية واعية فجأة بحجم التاريخ الذي لم تكن سوى شاهدة عليه.

تقوم البنية الشكلية في الفيلم على تداخل تدريجي بين الواقعية والفانتازية، حيث يبدأ السرد بلغة واقعية هادئة تُظهر الحياة اليومية لريبيكا ووالدها ومحاولتهما التأقلم مع البيت الجديد، قبل أن تتسلل عناصر غريبة تعبّر عن خلل داخلي في المكان والذاكرة. تُقدَّم الفانتازيا كامتداد نفسي وتاريخي له، يتجسد بوضوح في مشهد نزول ريبيكا إلى البئر، الذي يشكّل لحظة التحول المفصلية في الفيلم كما ذكرنا سابقاً. في هذا المشهد، تنتقل ريبيكا من موقع المراقِبة إلى موقع الفاعلة، ويصبح البئر بوابة زمنية يلتقي عندها فقدها الشخصي لوالدتها مع الفقد التاريخي المرتبط بالنكبة والتهجير. هنا تذوب الحدود بين الحقيقي والمتخيل، ويتحوّل المكان من فضاء واقعي إلى مساحة فانتازية تأويلية، يستخدمها الفيلم للكشف عن ذاكرة مدفونة يعجز السرد الواقعي وحده عن احتوائها، مؤكداً أن الفانتازيا ليست هروباً من الواقع، بل وسيلة لفهمه ومساءلته. و المؤلف الموسيقي لم يضف حضوراً واضحاً، فبقيت بعض الأحداث خرساء بدلاً من أن يكون الصمت اختياراً درامياً مدروساً، ما أفقد بعض المشاهد تأثيرها العاطفي.

البنية الشكلية في الفيلم تقوم على أسلوب تداخل وانتقال تدريجي من الواقع الى الخيال، حيث في البداية تكون الحياة طبيعية كأي عائلة تنتقل الى منزل جديد الا انه مع تطور الاحداث تبدأ أشياء غير مألوفة في الظهور، ومن هنا ادركنا ان البيت يُخفي شيئاً غير مُعلن وكما ذكرنا سابقاً يتمثل ذلك في مشهد ذروة الفيلم عند نزول ريبيكا الى البئر.

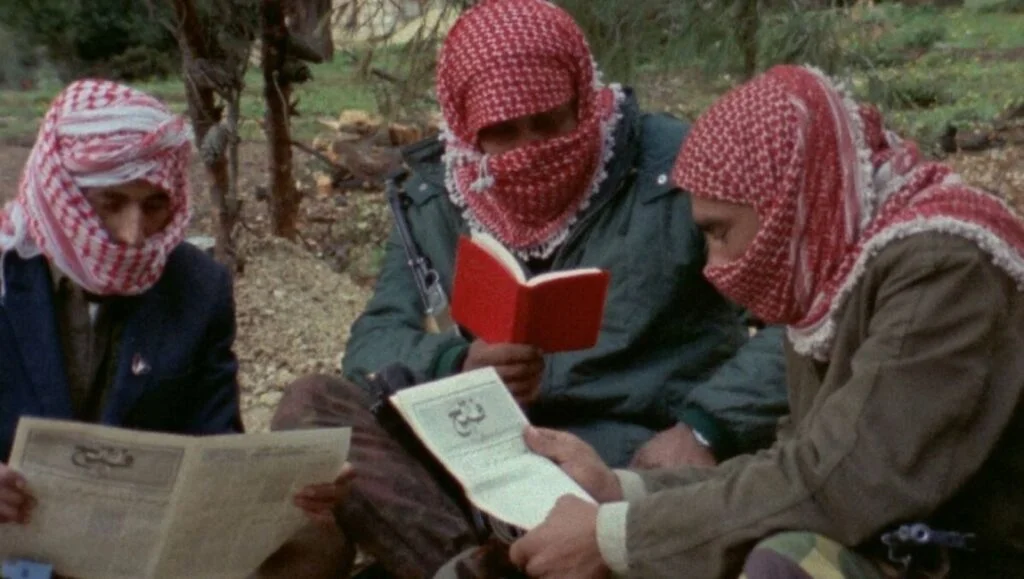

ومن هذا المنطلق نرى ان فيلم بيت في القدس نجح في اظهار تناغم مع الطبيعة التأويلية للفيلم؛ حيث تُرك المجال للمتلقي في المُشاركة في انتاج المعنى بدلاً من ان يُلقن بشكل جاهز. من هنا الانزياحات السردية فيه هي في جوهره جزء لا يتجزأ من رؤية اخراجية واعية تهدف الى تحويل الفيلم من تجربة مشاهدة سريعة وبسيطة الى عمل اشكالي يستدعي التأمل والتفكير، الا انه تم ملاحظة انه لم يتم التصريح عن الاحتلال الإسرائيلي بصريح العبارة بل تم الترميز الى ذلك من خلال اللغة و الملابس وغيره. والفيلم يطرح أسئلة اكثر من ما يقدم من إجابات، بالإضافة الى انه اثبت ان السينما لها القدرة على مساءلة الذاكرة والامتلاك من خلال التأمل والانصات لما لم يتم قوله بعد. من هنا، يفرض الفيلم تساؤلاته المتمثلة في: هل يكفي الاعتراف بالذاكرة كي نصبح أبرياء؟ وهل يمكن لبيتٍ شُيّد على النسيان أن يكون فضاءً آمناً لأطفاله؟ وربما الأهم من ذلك كله، ماذا سيحدث لو قرر أصحاب البيوت أخيراً الإصغاء لما تقوله الجدران؟