بدايات داود عبد السيد التسجيلية

القرية والتعليم والعمل في الحقل والأنبياء والفنانين

أمير العمري

فصل من كتاب “أسرار الفيلم التسجيلي”

مثل كل سينمائي كبير مهموم بما يحدث في العالم من حوله، كان من الطبيعي أن يتجه المخرج المصري داود عبد السيد إلى الفيلم التسجيلي في بداياته السينمائية، أي خلال سعيه للبحث عما يحدث في الواقع، ومحاولة تقديم صورة له في إطار الاهتمامات الفنية والجمالية الخاصة لداود عبد السيد نفسه.

ولا شك أن التجربة “التسجيلية” التي مر بها داود، كانت تجربة تكتفي بنفسها، أي أنها لم تأت كمجرد سلم لاعتلاء الفيلم الروائي، بل كجزء عضوي من التكوين الفكري والجمالي للمخرج نفسه، عوضا عن أن تكون بديلا مؤقتا يزول بزوال السبب.

ولعل المؤثرات التسجيلية ظلت آثارها واضحة في الأفلام الروائية التي أخرجها داود عبد السيد فيما بعد أن انتهت تجربته التسجيلية المباشرة. ولعل هذه التأثيرات تتضح أفضل ما يكون، على سبيل المثال، في فيلمه الأشهر “الكيت كات”، كما في فيلمه الأقل شهرة “سارق الفرح”: أي في اهتمامه الكبير بتصوير أجواء الحارة الشعبية، بتقاليدها المعروفة، وشخصياتها الهامشية وتفاصيلها التي تنتمي للمدرسة الواقعية في السينما المصرية عموما كما في أفلام توفيق صالح وصلاح أبو سيف مثلا.

أخرج داود عبد السيد ثلاثة أفلام تسجيلية طويلة هي “وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم” (1976)، و”العمل في الحقل” (1979)، و”عن الناس والأنبياء والفنانين” (1980).

وهناك دون شك علاقة واضحة بين الأفلام الثلاثة، فتجربة دواود في الأفلام الثلاثة هي تجربة واحدة تتلخص في البحث العميق في العلاقة بين الإنسان والإبداع والواقع، وهو البحث المستمر والممتد في كل أفلام داود الرواية بعد ذلك، على نحو أو آخر، ومعنى وجود الإنسان، وهل هو مجرد كائن يتحرك في الدنيا أم مبدع بطريقته الخاصة.

في الأفلام التسجيلة الثلاثة مثلا هناك انتقال دائم ومحموم من الخيال إلى الواقع وبالعكس، من اللوحة والتمثال، إلى الريف، إلى حياة الفلاحين، دون أن يكون هناك رابط عضوي مباشر بين تلك اللقطات، سوى الإحساس الشخصي لدى الفنان السينمائي بتلك الوشائج الخفية التي يريد أن يسبر أغوارها. إنه مهموم بشكل خاص، بالواقع في الريف المصري تحديدا، وهناك في الأفلام الثلاثة انتقالات كثيرة إلى وجوه الفلاحين والفلاحات، أصوات الدواب في القرية، والتوقف أمام وجوه أبناء الفلاحين، وتأمل الإيقاع العام للحياة في الريف. فالواضح أن داود يؤمن بأن الأصل، أصل الأشياء والحياة وأصل العيش في مصر، يكمن في الريف، وعلاقة داود الذهنية بالريف، وهو ابن المدينة الذي ولد في أكثر أحيائها كثافة سكانية (حي شبرا القاهري المزدحم)، هي علاقة مثقف يحمل أفكارا كانت ولاتزال تسعى إلى تغيير المجتمع، ولا يرى أن هذا التغيير ممكن دون أن يمس جوهر تلك الطبقة العريضة من سكان الريف بشكل عام.

لذلك ليس من الغريب أن يكون الفيلم الأول المكتمل لداود (بعد العمل في عدد من أعداد الجريدة السينمائية) هو فيلم “وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم”.

هذا الفيلم الذي ظهر عام 1976 كان بمثابة انقلاب في معايير الفيلم التسجيلي المصري التقليدي (جنيا إلى جنب بالطبع مع عدد آخر من الأفلام التسجيلية والتسجيلية التي أخرجها عدد من أبناء جيل السينمائيين خريجي معهد السينما مثل هاشم النحاس وخيري بشارة وحسام علي وغيرهم).

في هذا الفيلم يستخدم داود التعليق الصوتي، ولكن ليس من وجهة نظر محايدة تماما، تلك التي ترتبط عادة بما يمكن أن نطلق عليه “صوت القدر”، أي ذلك الصوت القادم من أعلا، من خارج الصورة تماما، في سياق موضوعي يلح ويبرر ويسعى إلى إقناع المتفرج برؤيته ونظرته الخاصة، بل هو صوت منحاز، وإن كان يظهر في البداية كما لو أنه يتحدث في “الإيجابي”، أي يحاول لفت أنظارنا كمتفرجين إلى ذلك الخطر الداهم الذي يتهدد الأرض ويتهدد الريف المصري والفلاح، كما لو يمهد للتطرق مثلا إلى مشكلة “تجريف الأرض” أو هجرة الفلاح من الريف إلى المدينة بحثا عن عمل.

المفارقة أنه بعد ذلك المدخل الذي يشير فيه الى تلك “الحياة الهادئة الجميلة في الريف المصري”، ينذرنا بخطورة ذلك التحول الذي يقول إنه بدأ في الظهور قبل 45 عاما، هذا الخطر يتمثل في التعليم، في المدرسة، في دخول التعليم الى الريف، في وصوله الى أبناء الفلاحين، في التوسع في التعليم المجاني الذي كان يطالب به طه حسين (الذي يهدي داود فيلمه إليه وإلى تلاميذه).

الصوت الذي يكاد يشبه في تعبيراته أو نغمته صوت الرئيس السادات (وكان في قمة سلطته وقت ظهور الفيلم عام 1976) يحذرنا مما يطلق عليه ذلك المرض الذي يصيب الريف وتنتج عنه أضرار كثيرة دون أن تظهر الأعراض سوى بعد مدة طويلة، مرددا أن مجانية التعليم كانت “مثل الطُعم للسمكة”، وكيف أن التعليم يدمر الريف، بل ويمثل اعتراضا على مشيئة الله (استخدام الدين للترويج لافكار سياسية رجعية واضحة). ويصل التعبير الصوتي الى درجة كبيرة من الهزلية والكاريكاتورية عندما يطالب بـ”حرق المدرسة” في القرية!

هنا يصبح التعليق المستخدم باستخدام ممثل محترف معروف هو جميل راتب، مناقضا للتعليق الصوتي التقليدي تماما، بل إنه يتناقض أيضا مع الصور تناقضا تاما، ومع الشهادات البصرية والمسموعة التي يتوقف أمامها داود بالكاميرا، يرصدها ويوثق لها.

هنا مثلا نرى كيف يروي شاب من المدرسين تجربته في مجال محو الأمية في القرية، وكيف أن كبار ملاك الأراضي وأصحاب النفوذ في القرية، اعتبروا مبادرته اعتداء على مصالحهم وتهديدا مباشرا لها، عن طريق إيقاظ الوعي، فحاولوا قتله.

ويتكلم أمام الكاميرا رجل من الفلاحين يروي كيف انهم عرضوا عليه مكافأة كبيرة مقابل أن يقتل الشاب، وكيف أنه تردد عليه أكثر من مرة في بيته واستمع إليه ووجد أنه رجل جيد وأن مشروعه يخدم القرية فتراجع عن قتله بل وأصبح صديقا له، وهو يجلس في اللقطة التي نراها في الفيلم يواجه الكاميرا مباشرة من مسافة معينة، وإلى جواره ذلك الشاب الذي كان يريد قتله.

يتكلم فلاح عن ضرورة اعتماد نظام يتيح للفلاح الحصول على بدل نقدي بدلا من أسلوب المشاركة، أي حصول الفلاح الأجير على نسبة من حصيلة الأرض، لكي تتوفر له سيولة تكفل انفاقه على أبنائه في مجال التعليم. وهنا يأتي صوت ذلك المنطق الرجعي الرافض للتعليم، لكي يقول لنا بغضب شديد: هذا مفسد.. شرير. إعزلوه.. إنفوه.. إنه يريد تغيير ما جبل الله الناس عليه.. أنظروا ماذا فعل هذا الرجل في القرية”!

وهكذا تستمر السخرية المريرة، ويستمر داود في تأمل الكثير من النماذج المثيرة للفلاحين مثل ذلك الذي يقرر أن يتعلم القراءة والكتابة وينضم لدروس محو الأمية لكي يمكنه محاسبة صاحب الأرض بوعي ومعرفة وبالأرقام دون أن يضحك عليه.

يبدأ الفيلم بلقطات للقرية وأهلها باستخدام كاميرا متحركة من اليمين إلى اليسار، تستعرض وترصد حركة الفلاحين، والأطفال، والنساء مع موسيقى شجية، ثم تتابع من زاوية مرتفعة حياة الفلاحين: فتيات تغسن الملابس والأواني في الترعة، فلاح يجر جاموستين ويسير بهما. هذه اللقطات التمهيدية تدخلنا إلى جوهر المكان والموضوع: الريف بتقاليده القائمة المستمرة، والصوت الذي ينذرنا بأن هذا الهدوء القديم مهدد الآن بالانفجار (فتحت الجلد يجري تغيير خطير في حياة القرية، وينتشر مرض جديد خطير”.

بعد ذلك تدخل الكاميرا إلى الفصول الدراسية في مدرسة القرية، وتتوقف أمام شهادات الفلاحين الذين يواجهون الكاميرا مباشرة لكي يقصون كيف أنهم يبذلون كل ما في وسعهم لتعليم أبنائهم وتدبير مصاريف التعليم.

تروي امرأة كيف تساعد ابنها على النهوض في الصباح وتدفع به الى المدرسة، ويروي زوجها كيف أنه يدخر ثلاثة من أبنائه للعمل معه لكي ينفق على باقي الأبناء لكي يصبحوا من الأطباء مستقبلا ولا يلقون نفس مصيره.

وتتوقف الكاميرا أمام تدريب مجموعة من الفلاحين على التمثيل في احدى ساحات القرية على يدي مخرج شاب، بغرض مواجهة مشاكلهم والتعامل معها.

وينتهي الفيلم برجل يحمل مصباحا ضخما للضوء ويتجه إلى فصل محو الأمية المسائي في القرية، ثم بعد أن ينتهي الدرس نرى رجلين يحملان ثلاثة مصابيح (هي المصدر الوحيد للضوء في المشهد) يتجهون نحو الفضاء كما لو كانوا يحملون مشاعل النور والحرية. وعلى هذه اللقطة ينتهي الفيلم البديع الذي يوصل رسالته بأقل قدر من الكلمات ومن خلال بناء جدلي وتناقض متعمد بين الصوت والصورة.

ولاشك ان الحيوية الشديدة للتصوير الذي حمل لواءه هنا المصور سعيد شيمي بموهبته الفريدة، ومونتاج عادل منير الذي يفهم جيدا العلاقة بين اللقطات والصور، هذا التناغم بين الصورة وتكويناتها وترتيب الصور معا، والعلاقة بين شريطي الصوت والصورة، هي ما تمنح الفيلم حرارته بل ومعاصرته، فالمدهش أنه لايزال صالحا للمشاهدة والاستمتاع به حتى يومنا هذا رغم مضي أكثر من ربع قرن على ظهوره.

تحدث داود عبد السيد ذات مرة عن مفهومه للفيلم التسجيلي فقال إنه “يعنى القبض على صراع موجود فى الواقع”. وهو يصر على أن السينما التسجيلية يجب أن “تبحث عن صراع موجود فى المجتمع، قد يكون صراعا مع الطبيعة، بين الناس، أي عن دراما” وبالتالي يجب أن يكون هناك “صراع يجذب المتفرج لمتابعة الفيلم مهما بلغ طوله، الدراما هى البعد الغائب عن الأفلام التسجيلية الحالية، وهى مشكلة تقنية وليست مشكلة أفكار”.

إن معظم الأفلام التسجيلية الجديدة التي ظهرت في مصر خلال السبعينيات فيما يمكن أن نطلق عليه، حركة التمرد التسجيلية المصرية على أفلام الدعاية الرسمية التي كانت تسعى للترويج لمشاريع الحقبة الناصرية مثل السد العالي والتصنيع الثقيل وما إلى ذلك، كان مخرجوها يتجهون إلى الريف. كان هناك ولع خاص لديهم باكتشاف الريف اتضح بشكل كبير مثلا في “حصان الطين” لعطيات الأبنودي، و”النيل أرزاق” لهاشم النحاس، و”طبيب في الأرياف” لخيري بشارة.

وعلى الرغم من أن الفيلم التالي لداود عبد السيد وهو فيلم “العمل في الحقل” يمكن اعتباره من الأفلام التي يطلق عليها بعض النقاد “أفلام الفن”، والمقصود الأفلام التي تتناول دور الفنانين التشكيليين وتهتم بالتركيز على أعمالهم الفنية، وهي عادة ما تكون أفلاما “نخبوية” على نحو ما، إلا أن داود لم يبتعد كثيرا عن الريف، وعن القرية، أي لم يخرج من “الحقل”.

من خارج الصورة يقول لنا داود في بداية فيلمه إنه شاهد منذ فترة لوحة “العمل في الحقل” للفنان حسن سليمان، ومنذ ذلك الوقت واللوحة لم تفارق خياله.

“العمل في الحقل” صوره المصور الموهوب علي الغزولي، وقام بعمل المونتاج له أحمد متولي أحد فرسان السينما الجديدة في مصر في السبعينيات.

والفنان التشكيلي حسن سليمان، هو رسام وكاتب ومفكر. وتصور لوحته الشهيرة جاموستين تجران آلة “النورج” المعروفة في الريف المصري التي تستخدم في درس المحاصيل منذ عهد الفراعنة ربما حتى اليوم، لكن هذا النورج في اللوحة يبدو “أسطوريا” ويتمتع ببهاء خاص ورونق ما، كما لو كان إحدى العربات الملكية الفرعونية، يقودها فلاح، وفي اللوحة فلاح آخر على أحد أطرافها يحرك الحصاد بجاروف تمهيدا لأن يدرسه النورج. عمل بديع وخطوط بسيطة آسرة، وخارج المجال يتبدى فضاء لانهائي ممتد.

وداود يقدم الفيلم والفنان حسن سليمان من خلال رؤية “ذاتية” له كمخرج يسعى لاكتشاف عالم الفنان المفكر، فيصبح هو الراوي الذي يروي لنا ويتوقف أمام بعض المحطات والمناطق خلال الفيلم، بصوته، لا لكي يشرح بل لكي يعلق ويقدم فهمه الخاص أو يطرح تساؤلاته الخاصة.

داخل مرسم الفنان تستعرض الكاميرا التماثيل واللوحات، البورتريهات (الوجوه القريبة)، الأدوات الفنية التي يستخدمها الفنان في عمله، بقايا الألوان، طاولة الفنان، وعلى نغمات الناي الغربي يجلس حسن سليمان في مقعده الذي يتأرجح إلى الأمام وإلى الخلف.

من خارج الصورة يتوقف داود لكي يقول لنا إنه وجد أمامه فجأة في مرسم الرسام لوحة “العشاء الأخير” لكن كل التلاميذ يرتدون أقنعة فيما عدا المسيح. ويشرح له حسن سليمان الأمر بقوله إن كل البشر مقنعين (يرتدون الأقنعة) فيما عدا الأنبياء والفنانين. هذه هي فلسفته. ويتساءل داود أيهما أكثر غموضا: أقنعة البشر أم الوجوه المكشوفة للأنبياء والفنانين. ويجيب ملخصا رؤيته: “إن القناع إذا تمزق أسفر عن وجه واضح، أما خلف وجه الفنان فأعماق ليس من السهل الغوص فيها”.

يشرح فنان تشكيلي مخضرم تطور رؤية حسن سليمان التشكيلية، ويتحدث داود عبر شريط الصوت، عن انعزالية حسن وعزوفه عن الاختلاط بمجتمع المدينة، ويتساءل ما إذا كانت تعود الى الطفولة، أما حسن نفسه فيروي عن تمرده المبكر في مزج بديع على مجموعة من الصور الفوتوغرافية له خلال طفولته وشبابه المبكر. وهو يروي كيف أنه كان يفعل عكس ما يطلبه منه والده رغبة منه في إبداء تمرده على الواقع، على التقليد. كما يسترجع ما كان يقصه عليه والده وهو طفل عن ثورة 1919 وبطلها سعد زغلول بغرض بث الروح الوطنية. ثم نراه أيضا وهو بين الناس في الشارع، كيف يمارس حياة بسيطة، يتناول الآيس ريم ويشتري إحدى لُعب الأطفال، ثم يتكلم الفنان المخضرم الذي يظهر في الفيلم عن استخدام حسن سليمان للألوان، في البداية بشكل طبيعي، ثم يتطور الى تفصيل اللون والشكل، والتحكم فيه وصولا الى التجريد الذي يميل إلى الابتعاد عن الألوان الداكنة. وكيف أن الفنان يستطيع دائما أن يعثر على الضوء من العتمة، وأن يرى الأمل في الأفق. ويروي الفنان عن علاقته بالمكان، بالحوائط القديمة، ببسطاء الناس في القاهرة وابتعاده عن أجواء السهرات والأجواء الفنية عموما، ونراه في أحياء القاهرة القديمة يسير بين الناس، يتأمل فيهم، وهنا يعود داود كأنه يرحل بذاكرته الى الريف، إلى ريفيات يملأن الأواني من مياه الترعة، ويغسلن الملابس، والى أطفال ريفيين يلهون. لكنه يعود لسرد علاقة حسن سليمان بحبه الأول، وهي فتاة كانت تنتمي للأجانب المتمصرين في القاهرة، ثم علاقته بجارته التي تنتمي للطبقة الشعبية وكيف وقفت معه بل وكيف كانت هي التي دفعت له الكفالة عندما اعتقل وسجن في زمن الاعتقالات السياسية إبان الفترة الناصرية.

والفيلم كله مصنوع برقة خاصة وإحساس رفيع بالعلاقة بين الذات والعام، وبين الفنان وأعماله، وبين الموسيقى الكلاسيكية البديعة، والإيقاع الخاص الذي يتولد من الحركة البطيئة الناعمة للكاميرا التي لا تمسح اللوحات أو تستعرض الأشكال المختلفة داخل المرسم، بل تتوقف وتقترب وتسعى إلى أن تصبح أداة للاكتشاف والمعرفة وإعادة تصوير الصورة في سياق جديد خاص.

يجلس حسن سليمان لكي يكتب مذكراته، التي صدرت في كتاب، ويقول تلك المقولة التي تظل طويلا في الأذهان: “أعرف أن شيخوخة طويلة عميقة بانتظارى” في نبوءة نادرة بالمصير الشخصي.

لا شك أن “العمل في الحقل” يستكمل ذلك الجانب الذي سيعود ليبرز كثيرا في سينما داود عبد السيد مستقبلا، ويسيطر عليه، أي تلك العلاقة الغامضة الخاصة بين النخبوي والشعبي، وبين الفن والواقع، وبين الريف باعتباره روح الشعب، والمدينة. ولعله ليس من الغريب أن ينتهي الفيلم على مشهد لمجموعة من الرجال الريفيين وهم يقومون بغسل عدد من الخيول في مياه الترعة، ويخرج أحدهم، حصانا يقوده بكل رقة واهتمام ونعومة نحو الكاميرا مبتعدا وكأنه ينهي إلينا رسالة ما خفية عن تلك العلاقة الغامضة بين الإنسان والكون.

كان ما يشغل داود عبد السيد في عالم الفنانين الكبار أمثال حسن سليمان، ليس الكشف عن أعماله في حد ذاتها، بل اكتشاف عالمه الشخصي في علاقته بالعالم، أي رؤيته الإنسانية والفلسفية، والتحليق معه في أجواء عالمه، لكي يتعلم ويطلع ويعرف كيف يمكن أن ينقل ذاته في السينما، في أفلامه، وخصوصا أن داود من المخرجين السينمائيين الذين ينطبق عليهم وصف “المخرج- المؤلف” أي صاحب الرؤية الذي يكتب أفلامه بنفسه ويعبر فيها عن رؤيته للدنيا من حوله، ولا يكتفي فقط بالتعبير عن موقف سياسي يرتدي ثياب الموضوعية الزائفة.

اتساقا مع ذلك البحث الشاق عن المعرفة، عن العلاقة بين الفن الرفيع (متمثلا في الفن التشكيل) والواقع والذات، يقطع داود خطوة أخرى في فيلمه التالي “عن الناس والأنبياء والفنانين” الذي يكون محوره الفنان التشكيلي راتب صديق الذي ينتمي إلى جيل من التشكيليين المصريين المتمردين الذين درسوا في أوروبا في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، في أجواء الزخم الفكري الذي كان سائدا في أوروبا وانتشار الأفكار الثورية ومفاهيم التمرد الاجتماعي والسياسي التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية.

هذه المرة نحن أمام صورة أخرى شديدة العذوبة والرقة بكاميرا علي الغزولي، للعلاقة بين اللوحة والوجوه، وجه الفلاحة المصرية التي تبدو في العديد من اللوحات، استلهام التراث الديني في عدد من اللوحات التي ننتقل بينها من فصل إلى آخر مثل “التكوين: لوحة آدم، و”التضحية: لوحة ابراهيم واسماعيل” و”لوحة هاجر”، و”التلاميذ: صورة فوتوغرافية للعشاء الأخير”. لكن هذه العناوين ليست، حرفية أي أننا لا نرى فيها تصويرا طبيعيا لهذه الشخصيات بل نرى محاولة لتأصيلها تشكيليا من خلال أشكال مختلفة، تتقاطع مع حديث الفنان عن تجربته، عن رحلته إلى لندن وباريس للدراسة، عن تأثره بأجواء الفن في أوروبا، عن عودته وتعرفه على المرأة التي ستصبح زوجته وهي فنانة النحت المصرية عايدة شحاتة (وهي مسيحية كاثوليكية) لكن رغم اختلاف الديانة، تمكن الاثنان من تكوين وحدة عضوية أسرية متماسكة عنوانها الحب والثقة، وعلاقة فنية وثيقة أثمرت الكثير من الإبداعات. وينتقل داود أيضا لكي يتوقف أمام أعمال عايدة شحاتة الفنية من تماثيل تتضح فيها قوة التماثيل الفرعونية، التي تتميز بالتكوينات المستقيمة الشامخة، والعيون المعبرة القوية، والدقة في تصوير التفاصيل.

ومن أجواء المرسم وعلى خلفية الموسيقى الكلاسيكية المعبرة، ينتقل الفيلم كما هي عادة داود في كل أفلامه التسجيلية، إلى هاجسه الأساسي، أي إلى الريف، إلى وجوه الفلاحين، إلى الأبقار وأصوات الخوار، إلى الفلاحين وهم يجلسون على الأرض الى جوار الحائط يدخنون ويتحدثون، إلى أطفال الفلاحين يلعبون، إلى الفلاحات وهن يغسلن الملابس والأواني في مياه الترعة. وكأنه يعود إلى أصل الفن، أصل الحياة المصرية التي يسعى الفنان الى استلهامها وتجسيدها في لوحاته المعبرة التي تتميز بتعدد الشخوص والكتل وتداخل الأجساد كما في اللوحة البديعة التي يمكن أن تصنع فيلما بأكمله وهي اللوحة التي يفتتح بها الفيلم وتصور عشرات الفلاحات المصريات في ثياب سوداء يرفعن أيديهن ناحية السماء، وعيونهن كلها تضرع، في طقس ديني جماعي بديع.

وفي تصويره لما يطلق عليه “صورة فوتوغرافية للوحة “العشاء الأخير”، يتوقف داود أمام أطباق فارغة، وشموع فقط دون أن نرى وجوها. معادل بصري غير فوتوغرافي بالمرة للعشاء الأخير. ويتحدث الفنان منتقدا غياب الجمهور الشعبي عن دعم الفن التشكيلي وعدم إقباله على المعارض، وكيف أنه ليس من الممكن إرضاء الجمهور العريض سوى عن طريق سخافات لا معنى لها.

المرسم الذي ينتج فيه الفنان أعماله، وهو نفسه مكان ورشة العمل الخاصة بزوجته، يقع في الريف، أو في منطقة ما بين الريف وضواحي المدينة. ولا يفوت داود الفرصة فينزل بكاميرا علي الغزولي إلى المناطق الشعبية، يتوقف مجددا أمام الحرفيين، والأطفال، وسكان الخيام والعشوائيات الجديدة التي كانت في بداياتها مع بدء تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي. ربما لكي يقول لنا: كيف يمكننا الحديث عن وعي الجمهور العريض بالفنون الرفيعة والناس لا تجد أصلا قوت يومها وتعيش على الهامش كما نرى!

ورغم المزج الذي لا يتوقف بين المقابلات المباشرة مع الفنان الذي يتحدث عن تجربته (هنا يستغني داود تماما عن التعليق الصوتي المباشر من خارج الصورة) وبين اللقطات التسجيلية للحياة اليومية، وبين التصوير الخاص للأعمال الفنية (اللوحات، والتماثيل) إلا أن الفيلم يبدو ككل، شديد التماسك، وتبدو الانتقالات بين المستويات المتعددة فيه منطقية ومثيرة للذهن لأنها تحقق ما يصفه داود بـ”الدرامية” المطلوبة في الفيلم التسجيلي.

ويختتم الفيلم بتصوير تفاصيل لوحة هائلة من ضمن ما يطلق عليه الفنان “مجموعة لوحات في موكب السلام”. في هذه اللوحة أجساد متلاحمة لرجال يفغرون أفواههم في فزع، عيونهم متسعة، تشع نظراتهم بالخوف، أياديهم ترتفع إلى أعلى وتتشابك معا، يسيرون عرايا وكأننا نشهد يوم الحشر، عندما يبعث الإنسان لكي يتجه نحو مصيره النهائي.

وينتهي الفيلم بلقطة لمقعدين خاليين. ما هما تحديدا؟ وما مغزى اختتام الفيلم بهذه اللقطة؟

ليست هناك إجابة واضحة على هذا السؤال، فربما يكون داود عبد السيد يريد أن يبقي الأمر لغزا.. هو لغز الفن نفسه!

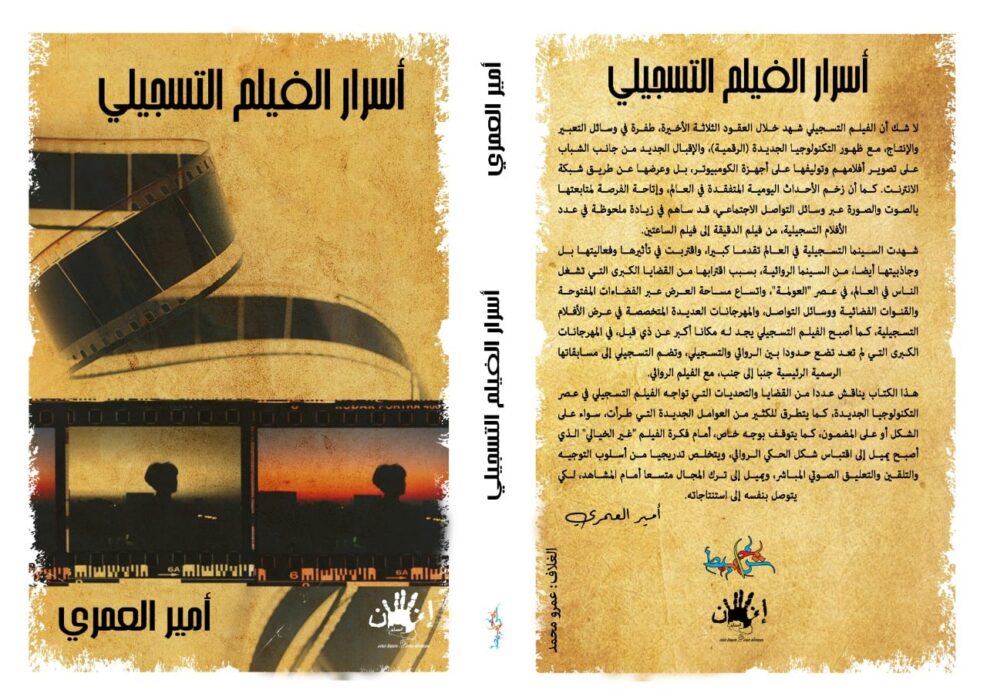

كتاب أسرار الفيلم التسجيلي متوفر في مكتبة آدم بسنتر المعادي التجاري بالقاهرة