الوثائقي “أوشفيتز: العد التنازلي للتحرير”

بدر العقباني

“عندما تتحول المعاناة إلى أيديولوجيا، تصبح أداةً للاضطهاد”.

إيلان بابي

في الذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز، يأتي الفيلم الوثائقي “أوشفيتز: العد التنازلي للتحرير” كعمل سينمائي مؤثر يجمع بين الشهادات الحية والأرشيف النادر والتحليل التاريخي العميق. العمل من إخراج ماكس سيريو، حيث يسلط الفيلم الضوء على الأشهر الأخيرة قبل تحرير المعسكر، معتمداً على روايات الناجين والجنود المحررين والسكان المحليين، وحتى الجلادين النازيين. يعتمد الفيلم على مقاربة سينمائية متعددة الأبعاد، تدمج بين الأرشيف المُعاد تلوينه بتقنيات حديثة، والمقابلات مع آخر الناجين الذين ما زالوا بيننا، ليقدم رؤية شاملة لواحدة من أبشع الفصول في التاريخ الإنساني.

ماكس سيريو هو مخرج ومنتج وثائقي معروف، يشغل حالياً منصب رئيس إنتاج المحتوى في BigMedia.tv. خلال مسيرته أنتج أكثر من 100 ساعة من البرامج الوثائقية لعملاء مثل نيتفليكس وناشيونال جيوغرافيك وBBC. يتميز أسلوبه بالتركيز على القصص العاطفية مع لمحة تاريخية عن القصة. في هذا الفيلم، نجح سيريو في تحقيق توازن دقيق بين الفظائع التاريخية والإنسانية التي تتجلى في قصص الناجين**، مما يجعل العمل مؤثراً دون أن يكون استغلالياً، لكنه يقع ضمن آيديولوجيا الاستغلال المنتشرة في الإعلام وصناعة الترفيه.

يركز الفيلم على العد التنازلي للأيام الأخيرة قبل التحرير، بدءاً من 27 يناير 1945، ويعود بالزمن إلى الوراء لسرد الأحداث التي سبقت هذه اللحظة المصيرية. يعتمد الفيلم على أربع وجهات نظر رئيسية، أولاً السجناء كالناجين، ماريان تورسكي وليديا ماكسيموفيتش وصموئيل موديانو، الذين يروون معاناتهم اليومية من الجوع والتجارب الطبية الوحشية. ثانياً المحررون، وهم جنود الجيش الأحمر الذين دخلوا المعسكر واصطدموا بفظائع لم يكونوا مستعدين لها. الجناة أيضاً، حيث يروون شهادات نادرة بوصفهم حراس المعسكر وأفراد القوات الخاصة الذين شاركوا في الإبادة. وأخيراً السكان المحليون، سكان مدينة أوشفيتز المجاورة، بعضهم ساعد السجناء، والبعض الآخر عاش في صمت مطبق.

يبدأ زمن العمل في صيف 1944، عند وصول أعداد هائلة من اليهود المجريين، حيث تم إعدام أكثر من 400,000 في غضون أشهر. ثم أكتوبر 1944، عند لحظة تمرد سوندركوماندوس (السجناء الذين أُجبروا على العمل في غرف الغاز والمحارق)، الذين تمكنوا من تدمير أحد المحارق قبل إخماد التمرد. ثم تأتي اللحظة الجهنميّة في يناير 1945، لحظة مسيرات الموت، حيث أجبر النازيون آلاف السجناء على السير في الثلوج لمسافات طويلة، مما أسفر عن وفاة الآلاف. وننتهي في 27 يناير 1945 عند وصول القوات السوفيتية، ليجدوا نحو 7,000 سجين على قيد الحياة، معظمهم في حالة هزال شديد.

يعتمد الفيلم على وثائق أرشيفية نادرة، لكنه يطرح إشكالية توظيف الأرشيف لتبرير العنف. فعندما تُقدَّم المحرقة كحدثٍ منفصل عن سياقه الاستعماري الأوسع، تتحول إلى أسطورة تُستخدم لتبرير القمع. الحقيقة هي أن المحرقة لم تكن حدثاً فريداً، بل كانت تتويجاً لأيديولوجيات عنصرية مارسها الأوروبيون لقرون في مستعمراتهم. الإبادة الجماعية في الكونغو تحت حكم ليوبولد الثاني ومذابح الهنود الحمر وتجارة العبيد، كلها جرائم مماثلة، لكنها لم تحظَ بنفس التضخيم الإعلامي لأن ضحاياها لم يكونوا أوروبيين.

من جهة أخرى تم تمرير حقيقة أن الاتحاد السوفيتي هو من حرر أوشفيتز وليس الغرب، تم محو هذا الدور لاحقاً لصالح الرواية الأمريكية التي حوَّلت المحرقة إلى إثمٍ أوروبي يجب تكفيره بدعم إسرائيل.

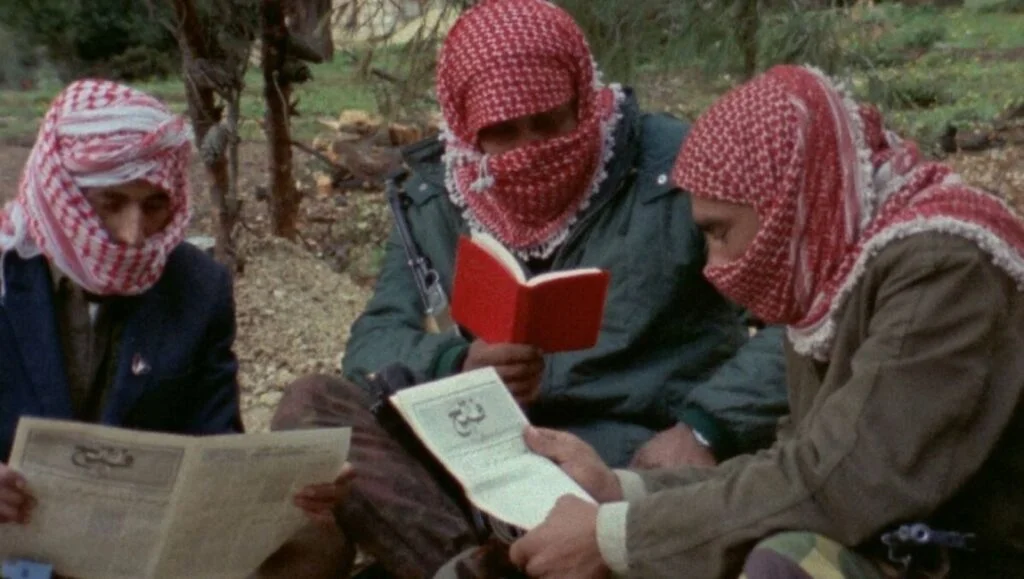

اليوم، تُستخدم معاناة اليهود في أوروبا كذريعة لقمع الفلسطينيين، حيث تُصوَّر غزة كأوشفيتز جديدة بسبب وجود رهائن إسرائيليين، وهذا أحد أخطر أشكال التلاعب بالتاريخ، وهي إهانة لضحايا المحرقة، بينما يُغفل أن المحرقة كانت جريمة أوروبية بامتياز، ارتكبها الأوروبيون ضد الأوروبيين، وأن العرب لم يكونوا جزءاً من هذه الجريمة. الأسوأ أن هذه الذاكرة جُمدت وصُلبَت وحُوِّلت إلى أداة عنصرية تخدم مشروعاً استعمارياً، تماماً كما حصل مع خطاب الحضارة ضد الهمجية الذي برر جرائم الاستعمار الأوروبي في أفريقيا وآسيا.

كيف نمنع تحويل التاريخ إلى أداة قمع؟ هو السؤال الوحيد الذي يطرأ على بال المشاهد العربي، وقد يكون الدرس الأهم من الفيلم هو أن الذاكرة يجب أن تبقى إنسانية، لا سياسية. وقد تبدأ الحلو بالاعتراف، واستعادة السياق التاريخي للأحداث، الاعتراف بأن المحرقة كانت جزءاً من عنف أوروبي أوسع، وليست حدثاً معزولاً. ورفض توظيف المعاناة، إذ لا يمكن استخدام الألم اليهودي لتبرير الألم الفلسطيني، والعكس صحيح. وأخيراً مواجهة صناعة الذاكرة، ذلك بالتوقف عن تسليع المحرقة كبزنس سياسي يخدم مصالح القوى الكبرى.