الفيلم القصير “حبيب”.. أُنس الرُّوح

“حبيب” فيلم مصريّ قصير أخرجه وألَّفه “شادي فؤاد”. لكنَّ هذه الجُملة لا تحمل تعريفًا عن فيلم يستحق المُشاهدة والتأمُّل والاحتذاء، توفَّرتْ فيه عناصر نجاح داخل العمل وخارجه. وبعد تناول عناصر نجاحه الداخليَّة نتوقَّف أمام عناصر خارجيَّة -أو إداريَّة- توفَّرتْ في الفيلم وكيف نستثمرها.

“حبيب” تجربة إنسانيَّة راقية تتمحور حول شخصيَّة حبيب (سيد رجب) الحلَّاق العجوز الذي يخصِّص غرفة من بيته محلاً لعمله، وقد ذهب ابنه مُهاجرًا. ولمْ يبق له إلا زبائن الحلاقة من أبناء الحارة وزوجته نادية (سلوى محمد علي) التي تتقلَّب علاقتهما بين الخناق والاتفاق طوال الوقت. وفي غمرة لحظة اتفاق بينهما تقترح زوجته أنْ يُعيدا تجربة صورة الزواج الرسميَّة بعد أن تقادم عليها الزمن، مِمَّا يشعل موجة غضب حبيب، ثُمَّ يقرِّر تنفيذ رغبة نادية ويتوجَّه إلى محلّ ملابس لشراء بذلة للتصوير.

تجربة مشاهدة الفيلم تدلُّ على أنَّ صُنَّاعه أرادوا الإتقان في كلّ جانب لتقديم عمل مُختلف ومُحترم. ففي زمن لا يتعدَّى عشرين دقيقة استطاعوا تقديم قصَّة تمتدُّ من نهار إلى بداية ليل، مع مجموعة من الشخصيَّات قليلة، ومغامرات الحلاق كي يُحقِّق حلم زوجه. مع قدرة السيناريو على المُحافظة على جرعة الدراما ممزوجةً بجرعة كوميديا طوال مدة الفيلم.

شخصيَّة حبيب شخصيَّة مصريَّة بامتياز؛ ودود صاحب عِشرة مع الناس، بديهته حاضرة، لسانه سوط في يده، فيه عصبيَّة وانفعال سريع التغيُّر فسرعان ما يغضب وسرعان ما يرضى. بل إنَّ المُؤلِّف اختار نمطًا أكثر تخصيصًا من تلك السمات، ومن قلب الوجدان الشعبيّ. فحبيب هو ذاك الذي يحكي لك مغامرات وحكايات تشبه حكايا الأساطير ويقنعك بها بعدما تظنُّ أنَّه يعبث بعقلك، ثُمَّ يشير إليك إشارة أنَّه يعبث ويلمزك بكلمات تدلُّ على سذاجتك، فإذا رآك مُتشكِّكًا في حكايته عاد ليُقنعك بما يقول مُستدلاً بحكايا أخرى. وفي النهاية يقف ناظرًا إلى بلاهتك في تصديقك له طوال هذا الوقت. وقد لعب الحوار دورًا فعَّالاً في إمداد شخصيَّتنا بأدوات تأثيرها.

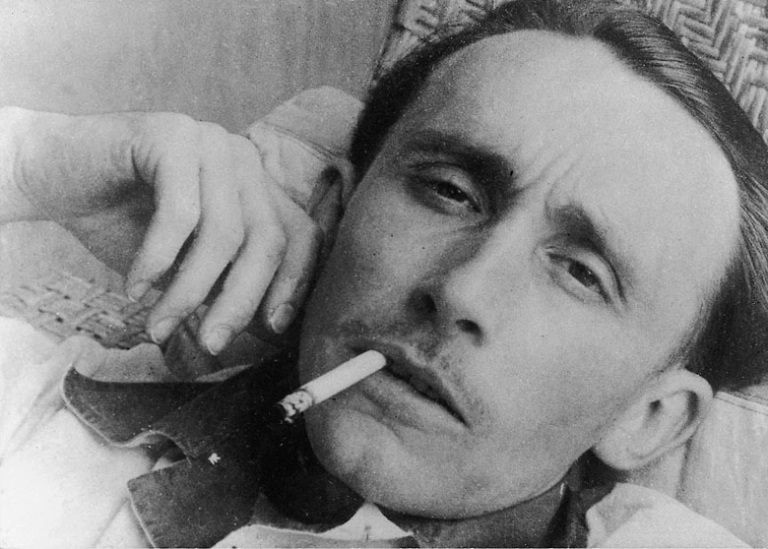

وقد يروق المُشاهدَ العديدُ من عناصر النجاح في هذا العمل الفنيّ. لكنَّ واسطة العِقد -كما يصف الشاعر ابن الرُّوميّ ابنه- هو أداء المُمثِّلَيْن الكبيرَيْن “سيد رجب” و”سلوى محمد علي”. ولعلَّهما كلمة السرّ في صناعة العمل، عقد عليهما المُخرج الكثير من الآمال ولمْ يخيِّبا ظنَّه.

ولننظر إلى الظهور الذي فرضته سلوى في المشاهد على أنَّها أقلّ منه مشاهد ودائمًا إذا كانت للشخصيَّة المُؤثِّرة مشاهد أقلّ فهذا عبء آخر يحتاج إلى موهبة أعلى وحضور أشدّ كي لا تضيع الشخصيَّة بين ثنايا العمل. وهذا بالضبط ما فعلته سلوى فقد ظهرت في دقائق معدودة -بعضها لمحات من بعيد وحسب- وكانت قادرة على التأثير بشدَّة. سنعرف مزيدًا عن جهدها إذا علمنا أنَّها مُحرِّكة الأحداث -لا حبيب نفسه- فهي التي تدفع حبيب لخوض الأحداث التي سيخوضها. ولننظر مثلاً المشهد الذي دخل عليها حبيب واقترحتْ فيه تجديد صورة زواجهما؛ كيف استطاعتْ أنْ تغيِّر انفعال شخصيَّة حبيب منذ الوهلة الأولى، وكيف أملتْ عليه هذه الرغبة، وكيف ناورته بسلاسة تامَّة. وسمة السلاسة كانت مُلاصقةً لها -على خلاف سيد رجب- وهي سمة التمكُّن في الأداء.

كذلك الأستاذ سيد قدَّم أداء فائقًا. وواضح منذ البداية أنَّه اختيار جيد أتى عن تدبُّر. ثُمَّ واضح أنَّ المُمثِّل عايش الشخصيَّة ودرسها، ثُمَّ أتتْ مرحلة التهيئة الجسديَّة لشخصيَّة تعدَّت الستين في صناعة مِشية خاصَّة بها حيث يمشي حبيب مشية منكسرة الجذع وكأنَّه منقسم نصفَيْن، وكأنَّ رِجلَيْه تسبقان جسده. ثُمَّ أتتْ مرحلة التهيئة المَظهريَّة وهناك نجد درجة طول شعر اللِّحية والشارب، وكذلك اختيار الملابس المُلائمة لتعقيد نفسيَّة الشخصيَّة -مثالاً المعطف الذي ارتداه وهو ذاهب لشراء بذلة الفرح-. أمَّا عن الرُّوح التي بثَّها الممثل في الشخصيَّة فقد كانت أنجح العناصر التكوينيَّة ونرى فيها مدى انسجام الشخصيَّة مع المُمثِّل -دور الاختيار الجيد للممثل-. واكتمال هذه العناصر كلّها يتبيَّن فيما يُسمَّى الشخصيَّة في العمل السينمائيّ -والتمثيليّ عمومًا- وهذا التأثير الذي تحققه الدراما ويحققه التمثيل في النفوس. وفي هذا الجانب الفيلم وأداء الممثل خير دليل.

وقد تميَّزت التغذية السمعيَّة في الفيلم من كافَّة الجوانب. فمنذ أوَّل لحظة وصوت المقصّ يسبق الصورة ليدخل المُشاهد إلى قلب الحدث، وكذلك إمدادات كثيرة من الهندسة الصوتيَّة ساعدت في إنماء المَشاهد. داخلها أغنيات كلاسيكيَّة اختيرتْ بامتياز لملائمتها للجوّ العامّ بشدة، ودفعها في اتجاه الأحداث في بعض المَشاهد. ومنها أغنيَّتا “يا وردة الحب الصافي .. تسلم ايدين اللي سقاكِ”، و”أنا هويت وانتهيت”.

أمَّا عن التميُّز الأكبر فقد كانت الموسيقى بقيادة “أحمد الصاوي” ولعلَّها أحد أهمّ ركائز نجاح الفيلم؛ فقد تعمَّد ملأ مساحات الفيلم بدرجات موسيقيَّة مُختلفة، غالبها قادتها آلة الكمان بمستويَيْن الأوَّل رومانسيّ حالم في مشاهد العواطف والاستدعاء المشاعريّ، والآخر موسيقى خفيفة تصاحب مشاهد الكوميديا المبثوثة طوال الفيلم. وقد نجح العازف “أحمد حسن” في كليهما، وقد صاحبت الكمان في المستوى الأوَّل دقاتٌ من البِيان ممزوجةً معه. وهناك قسيم موسيقيّ آخر هو الجانب الشرقيّ من الآلات المُتمثِّل في استخدام العود الذي ساهم في تعزيز المشاعر الدافئة لقُرب ألحان العود من النفس وقُربها من الشخصيَّتَيْن الرئيسيَّتَيْن وذوقَيْهما.

مكان التصوير أحد ركائز نجاح أيّ عمل تمثيليّ مهما كان صنفه فهو المسئول غير المُباشر -أو المُباشر لو استخدمه المخرج هذا الاستخدام- في نقل كثير من المعلومات والخلفيَّات المتعلِّقة بالحدث وبالشخوص. واختيار مكان مصنوع ليكون صالون حلاقة حبيب كان موفَّقًا؛ فهذه الحوائط المُشقَّقة، وهذه الدهانات المُمحوَّة من أثر الزمن، وهذا الحوض القديم تنقل لك خلفيَّات كثيرة عن شخصيَّتنا وتاريخها الوظيفيّ ومستواها المَعيشيّ وكذلك سماتها النفسيَّة التي منها قنوطه من الحياة وعدم رغبته في تجديد أيّ شيء، أو رغبته في الاحتفاظ بالوضع كما هو دون تغيير. وكذلك عامل الزينة والديكورات كان مُوفَّقًا في تدعيم الرؤية وبثّ الروح في العمل عمومًا. والذي استغلَّه مدير التصوير في إضاءته وتحديد الطيف اللونيّ المُسيطر -الأزرق-.

أمَّا عن الجانب الخارجيّ فهي تجربة فيلم قصير استطاع الاستعانة بمُمثلَيْنِ ذوَيْ خبرة ومهارة ولهما تاريخ طويل في المجال التمثيليّ، وقدَّم معهما الكثير من المواهب التي تريد الظهور والتي تتسم بالمقبوليَّة والجديَّة. هذه التوليفة في فيلم قصير أتتْ لسدّ حاجة في هذا النوع من الأفلام. وهنا يأتي الاقتراح: إذا كانت منصَّات البثّ وتجربتها قد استعيرتْ من الشركات الكُبرى ودخلتْ العالم العربيّ؛ فلماذا لا نستغلَّها لإعادة أنماط فيلميَّة مندثرة أو مُهمَّشة لدينا لارتباطها في ذهن المُنتج بإلزام الإيراد الماليّ في دور العرض.

أيْ إذا كانت المنصَّات جديدة النشأة وتحتاج إلى إثراء في مكتبتها فلماذا لا نصنع أفلامًا قصيرة وأفلامًا شديدة القِصر وأفلامًا وثائقيَّة دراميَّة بمُمثلين ترتبط بهم فكرة “الجماهيريَّة” مع الأخذ في الاعتبار أنَّ عبء جذب المُشاهد إلى دور السينما لمُشاهدة فيلم قصير أو وثائقيّ قد انزاحت؛ فالفيلم هو الذي يذهب للجماهير لا العكس. وهُم مرتبطون بالوجوه ذات الشعبيَّة فلماذا لا ندمج العُنصرَيْن سويًّا لإثراء المُنتج العربيّ النهائيّ وتحقيق الأموال في آن، مع إحياء هذه الأنماط المدفونة تحت تراب إهمال وعدم وعي المُتلقي العربيّ؟ .. هذا العنصر -في وجهة نظر- سيبدو عنصرًا جيدًا للضغط النقديّ لصناعة رغبة عامّة توجِّه المنتج وصاحب منصَّات البثّ. ولنتذكَّر أنَّ بعض الإعلانات التي يشترك فيها ممثِّلو الشعبيَّة ولها فكرة تبقى في الذاكرة ويشاهدها الناس بغضّ النظر عن المُنتَج.