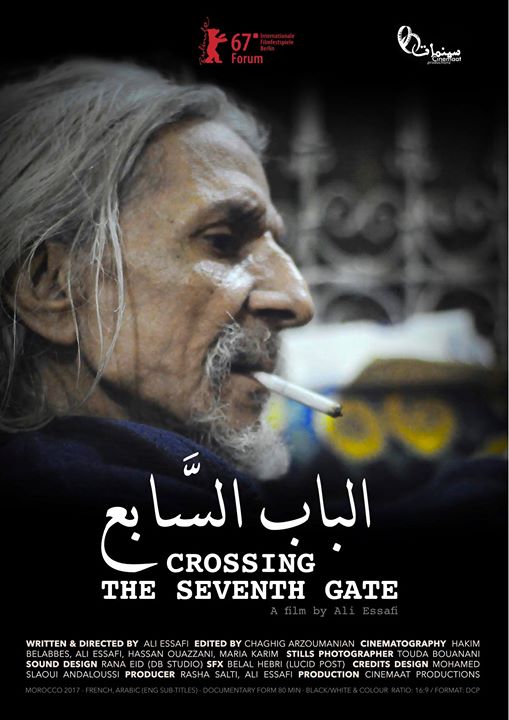

“الباب السابع”: لا يكفي أن تكون السينما مع الشعراء

- في شكل تقديم

لا شك في أن عنوان “لا يكفي أن تكون السينما مع الشعراء” يستحضر فيلما تسجيليا لبرهان علوية عن المعماري المصري الشهير “حسن فتحي”، كان قد اختار له عنوان: “لا يكفي أن يكون الله مع الفقراء”.

وقد ركّز برهان علوية في بناء هذا الفيلم على أسئلة كبرى تتعلَّق بالذات والآخر، الحداثة والتراث، الدولة والشعب، المخيلة والتخطيط، الجوهر والمظهر، الحاجة والمُضارَبة، والوعود السياسية وانحرافات الإنجاز. وبقدر ما أعطى الوقت اللازم لـ”حسن فتحي” لبَسْط فلسفته المعمارية، التي ألح فيها على وضع الإنسان في قلب تصورات الفعل المعماري، قام برهان علوية من خلال عمل إخراجي مُنسّق، باستدعاء صور وأصوات وشهادات لتقوية البناء السردي وإبراز المفارقات التي تسِم العمل السياسي، لا سيما ذلك الذي يتقدم أصحابه بكون وجودهم مرهون بخدمة قضايا الناس ومصالحهم.

من جهة ثانية، يهدي علي الصافي شريطه “الباب السابع” لعمر أميرالاي. وهي التفاتة ذات دلالة كثيفة، باعتبار أن هذا المخرج السوري مثّل تجربة غنية جعلت من السينما وسيلة للتعبير ورصد الوقائع، وسلاحا لكشف استبدادية السلطة وفضح إرادة القوة التي تعمل على سحق الكائن والحياة، كما جعل من السينما أداة نقدية لمقاومة الاستلاب والابتذال، وحقلا إبداعيًا على الفاعلين فيه التموقع في معترك الخروج من التسلّطية والتوق إلى الاعتراف بإنسانية الإنسان. لقد نحت أميرالاي أسلوبا في الحكي السينمائي اعتمادا على رؤية وعلى لغة تميزه عن أقرانه في اختيار اللقطة والحركة والاشتغال على الصوت، واللعب على المباشرية والإيحاء، وكشف تناقضات خطاب السلطة.

وإن كان أميرالاي اهتمّ، بشكل أساسي، بالسينما التسجيلية، فإن محمد ملص وأسامة محمد حاولا إدخاله إلى العمل الروائي، خصوصا حين كتب ملص والروائي صنع الله إبراهيم سيناريو “القرامطة” وغيرها من المشاريع، دون أن ينجحوا في تحقيقها.

المهمّ أن هذه الجماعة تعتبر أن السينما هي السينما، سواء كانت تسجيلية أو روائية، وأن إبداعيتها تتمثل في قيمتها الفنية وفي جدّة لغتها وصورها، لكن أعضاءها يصرّون في كل أعمالهم على الاستناد إلى مرجعيات ثقافية وأدبية لمنح منجزهم الفيلمي ما يلزم من الحصانة والإبداعية.

ولا نعدم الأمثلة على هذا المعطى، بحكم أن ملص يكتب الرواية، وأسامة محمد يقرض الشعر، وأميرالاي يحيط نفسه دائما بمثقفين (مع سعد الله ونوس في “الحياة اليومية في قرية سورية” (1974)، وحضور كل من الشهيد سمير قصير، وإلياس خوري وفواز طرابلسي في فيلم “الرجل ذو الحذاء الذهبي” عن رفيق الحريري (2000).

ليس إهداء شريط “الباب السابع” لأميرالاي بريئا في كلّ الأحوال. فقد يكون اعترافا بدَيْن معنوي أو ثقافي، أو إعلانا عن تقاسم اختيارات ومبادئ، أو هما معًا. والظاهر أن علي الصافي، بهذه الالتفاتة، يعبّر عن نوع من “الانتماء” المفترض لأسلوب وللغة ولرؤية هذا “التيار” للسينما، تلك الرؤية التي تصرّ على أن تجعل من السينما “شهادة” عن واقع وعن وجود في الحياة.

وأعتبر أن “الباب السابع” يتقدم إلى المتلقّي بوصفه “شهادة عن شهادة”. شهادة مُخرج (علي الصافي) استبطن حالة وجودية إلى حد التماهي، عن مُخرج آخر (أحمد البوعناني) كثّف تجربته من خلال البوح بما عاشه من انكسارات وإحباطات، وكشف عن لحظات في مساره المهني في مواجهته للعوائق المؤسسية والمادية والسياسية التي عانى منها منذ أن قرّر الدخول سنة 1963 إلى المغرب للمساهمة في “إعادة بناء” المجتمع والدولة بعد الاستقلال. ولأن علي الصافي مقتنع بأن العمل السينمائي له أدوار في استعادة الذاكرة وحفظ صورها وقصصها ووقائعها، فإنه غامر بتجريب هذه القناعة من خلال الدفع بأحمد البوعناني لكي يواجه تاريخه “الشخصي”، ويستحضر بعض الأحداث والشخوص، ويحكم على بعض الأقران في المهنة.

وانطلاقا من الوعي بأن المادة التي استثمرها علي الصافي في “الباب السابع”، لم يكن من السهل الحصول عليها، كما لم تكن سهلة عملية تكييفها وإدماجها في سياق الحكي، سواء تعلّق الأمر بـ”ذكريات” البوعناني، أو الأرشيف، أو التعليق، أو “شهادات” من كان قريبا من الرجل (زوجته وابنته..)، فإنه يبدو لي أن الشريط يطرح مشكلتين اثنتين: الأولى تتعلّق بمنطق سرد “أنا” البوعناني، والثانية تهمّ صدقية الشهادة.

- السرد وصعوبة الاعتراف بما مضى

يبدو أنه لا مناص من طرح بعض الأسئلة التي تبدو ضرورية لاستجلاء خلفيات هاتين المشكلتين؛ ذلك أنه كيف يمكن النظر إلى شريط بالكثافة والمعطيات والأحداث والمواقف التي يتضمنها؟ ما هي أشكال التقاطع، أو التقارب، أو التضارب ما بين الواقعي والذاتي فيه؟ وهل تمكّنت الرواية الشفوية من استجلاء وقائع وتجارب في واقعيتها أم أنها تأثرت بمنسوب ما من المسبقات والأحكام القبْلية والشخصية؟

قبل توضيح بعض عناصر الجواب على هذه الأسئلة لابد من القول إننا أمام شريط يتخذ من فعل الشهادة محوره، ومن الذاكرة الشخصية مُنطلقه، ومن الحكي أداته. إنه يطرح على المشاهد المتتبع قضايا من طبيعة شائكة، من قبيل العلاقة بين الذات والموضوع، بين الذاكرة والواقع، وبين نمط الحكي والكتابة. وهكذا تحيل رواية البوعناني على ذلك المسار الحيوي الذي عاشه الحاكي، في سياق من التسلسل المُختزِن للأحداث كما “عاشها”، أو كما يقدّمها، في وجوده الحياتي والمهني والعلائقي. وتتحدد بين المسار والأنا علاقة معقدة يتشابك فيها الراوي بالأحداث والتجارب التي عاشها، بين الأنا ونمط حضور هذه الأنا في الرواية التي تعتبر أنها تكشف عن الواقع.

والظاهر أن الذات حين تقرر سرد سيرتها تواجه مسألة شروط إمكان إعادة اكتشاف للذات. وهنا يطرح استرجاع ذكريات الأنا سؤال التعبير. فالحكي، المستند إلى التذكر والتجربة الشخصية، قد يكون أعقد من العيش نفسه؛ إذ التجأ الراوي إلى السرد الشفوي لاستعراض بعض تفاصيل حياته وذكرياته وتجاربه، وحوّل علي الصافي كل ذلك إلى شريط مدعوم ببعض الوثائق المصورة وبعض الشهادات والتعليق.

والظاهر أن هذا الشريط شهد أكثر من مسار في سياق الانتقال من الشفوي إلى التصوير، وما شاب ذلك من حالة القلق التي تنتاب المخرج حين يتطلع إلى تكسير المسافة بين الأنا الراوية والأنا المعيشة والصياغة الفيلمية؛ أي بين التجربة كما عيشت وبين رهانات تَمثُّلها وتذكرها، وطريقة تركيبها فيلميًا. وهي مسافة يصعب تجاوزها لأنها تورط الذات، أحيانا، في أحكام وتقييمات، وقد تُسقط ما هو كائن على ما كان. فالسيرة الذاتية تفرض على صاحبها أن يعترف لذاته بقول الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة حول مسار لم يكن يريده في بعض الأحيان. فكيف يمكن، إذن، استحضار ذلك الشخص الذي كانه، بنقائصه وخصاله، بمغامراته وتجاربه وإحباطاته؟ وفي نفس الآن، ما هو الأسلوب الأنسب لاستعادة بعض مكونات حياته، واستجلاء حقائق معيش ما انفك يمضي ويحضر في الزمن الشخصي والاجتماعي والمهني من خلال فعل الشهادة؟

فالبوح بما مضى لا يلتقي، بالضرورة، مع هاجس الاعتراف بكل ما حصل، ومن هنا فإن هذا النوع من الرواية السير- ذاتية يصعب النظر إليها من زاوية اعتبارها تجهر بالحقيقة التامة والخالصة، حيث يتداخل فيها الواقع بالرغبة، العقل بالمخيلة، الإمكان بالحكي، التذكّر بإصدار الأحكام .. الخ. ذلك أن صاحب الشهادة ليس فاعلا عاديًا، لأنه ذات تحكي عن فترات وتجارب جماعية، وتوثق حكيها فيلميا، من خلال إرادة لنقل الشهادة من الحيز الشخصي المحدد إلى المجال العام. أي أن الأمر يندرج ضمن ما يسمّيه “فيليب لوجون” ب “الميثاق” الذي مهما كانت أنماط الحكي فيه وصدقيته يتورّط في مسألة «التوقيع»، باعتبارها تجليا لذاتية تتطلع إلى التجسد في رواية فيلمية أو مكتوبة.

تعمل الرواية السير ذاتية على الرجوع بالملتقي إلى زمن مضى، وتتخذ بذلك، طابعًا «مرجعيًا»، لأنه يَعدُ بكشف معلومات حول «واقع»، أي أن صاحبها يكون في وضعية يقبل فيها إخضاع ذاته إلى المراجعة. وفي حالة فيلم “الباب السابع” لا يتعلّق الأمر ب «فعل الواقع» وإنما برواية وبصور الواقع. ونموذج “الميثاق”، هنا، يحيل على الواقع الذي يسعى الشريط إلى التماثل معه.

- الشهادة في سياقها الضروري؟

المشكلة الثانية، في الشريط، تتعلّق بـ”شهادة” أحمد البوعناني عن المعاناة التي عاشها لممارسة مهنته في مغرب الستينيات. وهي فترة تميّزت بدرجة كبيرة من التوتر السياسي والثقافي بين مشروعي التقليد والتحديث في سياق إعادة بناء الدولة و”الهوية” الوطنية. والبوعناني، وغيره من المبدعين الذين انخرطوا في صياغة “ذاتية” مغربية غير تقليدية من خلال الحقول الجديدة للإبداع في الثقافة المغربية، من رواية، وقصة قصيرة، ومسرح، وتشكيل، وأغنية، وفلسفة…، وجدوا أنفسهم أمام “أبوية” سياسية ساحقة ترفض السماح للمغربي بالتفكير وبالإبداع. وهو ما استحضره البوعناني في الشريط بالإشارة إلى نظام المراقبة الشبيه من نظام “الجيستابو” “Guestapistes“، ولا سيما بخصوص الرهانات المتعلّقة بالصورة.

غير أن الأسئلة الكبرى التي صاغها المبدعون والمفكرون المغاربة، في الستينيات، لم تتمكّن إرادة المنع دائما من الانتصار عليها، لأن الفعل الثقافي، وحتى العلمي في ذلك الوقت، اندرج ضمن منطق جماعي للالتزام من أجل تغيير الدولة والمجتمع. ولذلك يصعب قبول اختزال كل هذه الفترة في “شهادة” شخص واحد، مهما كانت أدواره ومكانته. فقضايا الحرية والهوية والإبداع والنقد والثقافة الشعبية والجسد والتحرر الوطني، والقضية الفلسطينية… حرّكت كل النخبة الثقافية في ذلك الوقت. ولذلك فإن الفعل الجماعي في إطار “سيغما3″، الذي كان وراء إنجاز فيلم “وشمة”،(1970) لا يمكن فصله عمّا كان يدور من نقاشات جماعية عميقة في ذلك السياق الزمني والسياسي، وما ينتج في الأدب والرسم والرواية والفكر، (ولا ننسى أن فيلم “شمس الربيع” (1968)، مهما كان تقييمنا النقدي له كان نتاج تفاعل بنّاء بين الروائي عبد الكريم غلاب والسينمائي لطيف لحلو).

وكانت مجلة “أقلام”، طيلة الستينات، تنشر مقالات في منتهى الأهمية حول الثقافة والإبداع المغربيين، لمثقفين مثل محمد برادة، ومحمد زنيبر، ومحمد عابد الجابري، وعلي أومليل، وآخرين.

ومن جهته ناقش عبد الله العروي، بقوة، مسألة الثقافة الشعبية في “الإيديولوجية العربية المعاصرة” سنة 1967، في الفصل الذي خصصه لمسألة “الفولكلور” والتعبير. كما عملت مجلّة “أنفاس” على إصدار ملفّات قريبة من هذه الانشغالات، ساهم فيها شعراء (اللعبي، النيسابوري..)، ورسّامون (بلكاهية، شبعة، المليحي…)، ونقاد، وغيرهم. وقد أعطت رواية ” الذاكرة الموشومة” لعبد الكبير الخطيبي، وإن تمّ نشرها سنة 1971، أي سنة بعد إخراج “وشمة”، للمتخيّل الشعبي أهمية كبرى سيعمل الخطيبي، فيما بعد، على تعميق أسئلته ورهاناته في “الاسم الشخصي الجريح” سنة 1974، حيث سيقارب موضوعات الجسد والوشم والرمز والهامش.

لا يمكن الاسترسال في استحضار ما كان يعتمل في تلك الفترة، نظرا لكثافة وعمق الأسئلة التي طرحها المبدعون والمفكّرون، على الرغم من جبروت السلطة. وإذا كان المثقفون كانوا، في الغالب الأعم، من رجال التعليم، في الثانوي أو الجامعة، بما كانوا يحوزونه من استقلال نسبي في التعبير، فإن معضلة السينمائيين أن أغلبهم كان مضطرا أن يكون “مُوظفا” في المركز السينمائي أو في التلفزيون. وهو ما جعلهم عرضة لمراقبة صارمة على أفكارهم ومشاريعهم.

ولذلك فإن كل السينمائيين يعتبرون أنفسهم “ضحايا” هذه الفترة، سياسيًا وماديًا وإبداعيًا، وعاشوا “إحباطًا” شبه جماعي. ولا أحد يمكنه ادعاء احتكار خطاب “الضحية” لوحده. أما بخصوص حديث المعنوني عن تجربة “وشمة”، و”الأحكام” التي أطلقها على زملائه من قبيل “الخيانة”، و”نكث التعهّد الجماعي”، و”الهروب” بعد إنجاز الفيلم.. ومنحه لنفسه أدوارا متعددة في الفيلم، كما في مواجهة الرقابة، فإن كل هذه النعوت والأحكام كانت في حاجة إلى الكثير من الحذر واليقظة من طرف علي الصافي؛ أولا لأن رهان الذاكرة والتراكم الذي يشغله يفترض إنصاتا “تعدديا” لرصد أو كشف أو حكي تفاصيل الفترة؛ وثانيا لأن هناك فارقا بين “الشهادة” الشخصية، بما يتطلّب ذلك من توريط اعتبارات الذات في استحضار لحظات الماضي، وبين الوقائع التي شارك فيها شهود آخرون.

من هنا الأهمية القصوى للعودة إلى الاستفادة من “شهادات” الناس الذين شاركوا في التجربة بشكل مباشر، أو كانوا قريبين منها ووقفوا عند المشاكل والصعوبات الذاتية والموضوعية التي واجهت عملية “إنجاز” فيلم مغربي في أواخر الستينات. حيث ما يزال مثقفون وشهود، غير مخرج ومصور الفيلم، على قيد الحياة يملكون معلومات كان من الممكن أن تكون مفيدة في “التأريخ” لفترة لها خصوصيتها في تكوّن وتشكل “السينما” المغربية.

أما “قصّة” “تاريخ السينما المغربية” فلا شك في أن موضوعها يتطلّب عملا تحليليًا آخر لتنسيب النبرة “الحماسية” المُستعملة في الحديث عما كان يعتزم المرحوم أحمد البوعناني إنجازه. ذلك أن “التأريخ” للسينما المغربية، من الزاوية الكرونولوجية وحتى السياسية والاجتماعية، عمل تمّ إنجازه بفضل مساهمات مولاي ادريس الجعايدي، ومصطفى المسناوي، وأحمد السيجلماسي، وفؤاد اسويبة، وآخرين، وأيضا الفيلموغرافيا التي قام بنشرها المركز السينمائي. ولم تعد هناك أسرار كبرى تلفّ هذا الرصيد الفيلمي، في مختلف مراحل إنتاجه. قد يقال بأن هذه الأعمال جاءت بعد أن “كتب” البوعناني “تاريخه”. وهذا صحيح. ولذلك فإن كل المهتمين، يتطلّعون إلى معرفة مضامين الجهد التأريخي لأحمد البوعناني، الذي كيفما كان منطلقه ومنهجه ومعطياته، سيكون مفيدا في كل الأحوال.

- في الحاجة إلى المزيد من الاعتراف

وعلى الرغم من الملاحظات والأسئلة كافة التي طرحنا ويمكننا طرحها على فيلم “الباب السابع”، يتعين الاعتراف بأن ما قام به علي الصافي يستحق التنويه. فإنجاز عمل عن “فاعل” إشكالي ليس بالأمر الهين سينمائيا. وأنا مقتنع بأن أحمد البوعناني، السينمائي والكاتب والإنسان، يمثل “حالة” روائية. ولجوؤه إلى الكتابة، كما حصل تماما لرفيقه “محمد عفيفي” (المخرج)، يكشف عن الشراسة المدمرة التي كانت، وما تزال، تميّز الحقل السينمائي المغربي. حيث يجد المخرج نفسه يواجه قساوة السلطة في الستينات والسبعينات، والتبعية للمؤسسة (التلفزيون والمركز السينمائي..)، كما كان يجد نفسه مرغما على مواجهة حرب المواقع والطموحات التي تحرّك الكثير من الفاعلين في المجال. البوعناني رجل وجد في الإبداع الأدبي، رواية وشعرا، أفقًا جماليًا للتعالي عن تلوُّت المرحلة وتدنّي القيم. ولأن صاحب فيلم “السراب” كائن “أخلاقي”، في مساره المهني والثقافي، فإنه كان من الأليق عدم الزج به في ما كان لا يريد أن ينتمي إليه.

وهو ليس وحده المبدع المُحبَط من رداءة الوقت، أو اختار الانزواء في ما كان يجد فيه طمأنينة الروح. فهناك العديد من الأسماء التي يتعيّن استحضارها في التاريخ الإبداعي المغربي، وعلى من يشتغل بالذاكرة السينمائية الوطنية، وبمسألة التراكم وبإرادة تسجيله في التاريخ، أن ينخرط في استحضار منجزاتهم، مهما كانت متواضعة، ولكن شريطة تطعيم العمل بما يلزم من البحث والتوثيق والتحرّي، والإنصات إلى “شهود” متعددين لتأطير الروايات بالأشكال الملائمة، وتحصينها من مطبّات تصفيات الحساب، وإطلاق الأحكام، التي قد تبدو جزافية أو تجانب “الواقع”. وهو ما يمكن أن يمنح مصداقية أكبر للمجهودات الكبيرة التي تبذل من أجل إنجاز الفيلم، ويبرر انحياز السينما إلى المبدعين والشعراء.