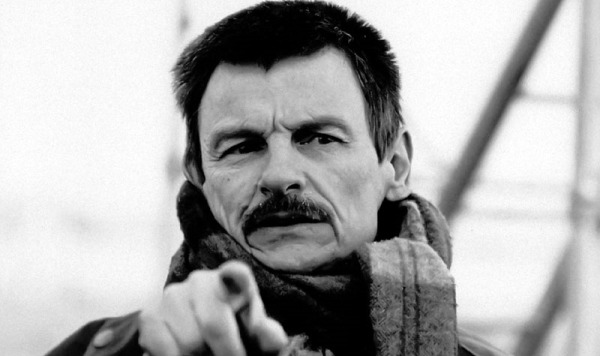

اعتقال حركة الزمن: حوار مع فيكتور إيريثه

[هذا الحوار أجراه ريكي مورجان، ونشر في مجلة Sight and Sound، عدد أبريل 1993]

يعد فيكتور إيريثه Victor Erice واحداً من كبار المخرجين في السينما الإسبانية، ومن الأسماء المهمة في السينما العالمية، رغم أنه خلال عشرين عاماً لم ينتج سوى ثلاثة أفلام. في العام 1973 نال فيلمه الأول “روح خلية النحل” Spirit of the Beehiveثناء النقاد وحاز على العديد من الجوائز. وبعد صمت دام عشر سنوات، حقق فيلمه الثاني “الجنوب”. بعد عقد من الزمن، قدم فيلمه الثالث “شمس شجرة السفرجل” The Quince Tree Sun.

* السينما الآن على وشك الاحتفال ببلوغها المئة عام على ولادتها.. هل لا يزال هناك شيء يمكن أن يقال عن السينما؟

– في مواجهة التضخم الراهن للصور، في مواجهة ما يسميه فيم فيندرز “تلوّث الصورة”، فإن إحدى المعضلات الرئيسية التي نشعرها اليوم، كصانعي أفلام، هي كيفية منح الصحة والمصداقية للصورة المنتجة على نطاق واسع.

التلفزيون يقذف، يومياً، آلاف الصور في اتجاه البيوت، في كل مكان من العالم. هذا الفيضان هو الذي يسبّب تضخم الصورة. ونحن مرغمون على البحث باستمرار من أجل أن نستعيد إلى السينما تلك الرؤية للصورة الحقيقية. وفي هذا أجد العلاقة مع الرسم مثيرة للاهتمام إلى حد بعيد، ذلك لأن الرسام هو الخالق الأول للصور في حضارتنا. من وجهة نظري، الرسام هو الفنان البدائي، الفطري. والرسم لغة منبثقة من فجر حضارتنا، بينما السينما لغة منبثقة من شفق حضارتنا.

بالطبع لا نستطيع العودة إلى مواقع الرواد من صانعي الأفلام – لوميير، جان فيجو، مورناو، بدايات رينوار – ذلك لأن مئة سنة من السينما تندفع نحونا. سينما تلك المرحلة لم تكن تنعكس على ذاتها، إنما تركت نفسهاتعيش فحسب. مع ذلك، أحياناً تحتاج إلى الالتفات إلى الوراء والنظر إلى الجذور، لا لتحاكي، لأن من المستحيل أن تعيد إنتاج الشيء نفسه، بل لأن ضمن عالم يعاني من أزمة فقدان الهوية، يمكن لتلك الجذور أن تسلط ضوءاً معيناً. اليوم، كل شيء مصنوع وفقاً لوصفة معينة، وصفة ساهمت في نفي الواقع وكرّست الأنماط. ثمة تعب، مرض. ومع أن هناك سينما تحققها مواهب عظيمة، إلا أنها مقدّمة بحيث تؤدي غرضاً ما. لذا، من المهم للسينما أن تعود وتتصل بالواقع.

* هذا الافتتان ببدايات السينما “الصامتة” هو حاضر بوضوح في الصمت الغامض في فيلمك “روح خلية النحل”، الذي لا يعتمد على الحوار المنطوق قدر اعتماده على الشكل المركّب للصوت والصور..

– فيلمي “روح خلية النحل” يتحدث عن الجيل الذي عاش في فترة الحرب الأهلية الأسبانية. الحرب الأهلية هي من أكثر التجارب رعباً لأي مجتمع، إذ يتم تحريض الأخ ضد أخيه ويندلع التناحر بينهما. وفي الحرب الأهلية الكل مهزوم. ليس هناك منتصر حقيقي.

ما ميّز أولئك الناس في ذاكرتي – أيام الطفولة – هو أنهم كانوا، بوجه عام، أفراداً صامتين، منكفئين على ذواتهم. لم يرغبوا في الكلام لأنهم اختبروا شيئاً مرعباً جداً. ونحن الأطفال اختبرنا ذلك كشكل من أشكال الغياب. لقد شعرنا بأنهم، في العمق، بعيدون جداً عنا. ربما لهذا السبب كان هناك فقدان للاتصال.

* لغة الفيلم، ذات النبرة المجازية العالية، غالباً ما كان يُنظر إليها بوصفها استراتيجية لمراوغة، أو الرد على، قيود ومحظورات الرقابة، وأيضاً بوصفها انعكاساً للمناخ الذي عاش فيه جيل فرض عليه الصمت..

لقطة من فيلم “شمس شجرة السفرجل”

– هذا شيء لا تستطيع الحكم عليه وفقاً لمفاهيم الحتمية السياسية. أنا لم أصور فيلمي هذا كي أحلّ معضلة الرقابة. كنت مهتماً أساساً بالعثور على صوتي الخاص، وبما أن فقدان الحرية شيء حمله جيلي بداخلهم، فقد افترضت بأن صوتي سوف يعكس ذلك الفقد على نحو طبيعي. كنت دوماً أؤمن بأن اللغة الفنية – والشعر بالذات – هي اللغة التي لا يمكن تصنيفها اجتماعياً، وأن الرقباء لا يفهمون إلا ما هو مصنف اجتماعياً. لذا فقد كان الرقيب عاجزاً عن حذف لقطة واحدة من الفيلم. لقد شعروا بأن الفيلم لا يتوافق مع أفكارهم، غير أنهم لم يجدوا الحجج والبراهين من أجل تدميره.

* لكن هذا التعقيد، ألا يعرّض مصداقية الصورة للشبهة؟

– في السينما هناك لغة النثر ولغة الشعر. بازوليني كان يميل إلى تعيين هذا الاختلاف والتمايز. لقد تحدث عن سينما النثر وسينما الشعر ليميّز بين هذين النوعين من اللغة. النثر دائماً يسرد الأشياء بطريقة مباشرة، في حين يعبّر الشعر عن أفكار العالم بطريقة غير مباشرة تماماً، وربما على نحو أقوى، لأنه يخاطب اللاوعي.

أحد الأشياء التي كنت مهتماً بها كثيراً، في تحقيقي لفيلم “شمس شجرة السفرجل”، هو أن أقدّم، في آن واحد، اللغة الأكثر موضوعية – لغة الوثائقي – واللغة الأكثر حميمية، التي هي تعبير عن الحلم. كان في ذهني فيلم مورناو “تابو” الذي دمج فيه الوثائقي بالدرامي. إن جزءاً مهماً من تاريخ السينما مبني على ذلك الشد بين الدرامي والوثائقي: فيلم “تابو”، بعض أفلام فيجو، أفلام روسيلليني (خصوصاً: Paisa، روما مدينة مفتوحة، ألمانيا في سنة الصفر)، فيلم رينوار “النهر”، وفيلم ألان رينيه “هيروشيما حبي”.

* إلى أي مدى تختلف معالجة الواقع في أفلامك الأولى عن هذا التحوّل للشكل الوثائقي؟

– فيلم “شمس شجرة السفرجل” يمكن أن يُفهم بوصفه يوميات لأثر فني، تأريخ للعمل الفني يوماً بعد يوم. في فيلميّ السابقيْن كان النهج مختلفاً لأنهما يتحدثان عن الماضي. كان لابد من أخذ الواقع بعين الاعتبار، من حيث التدخّل فيه أو حتى تعديله لجعله معبّراً، ولإعادة بناء الإحساس بالماضي. ذلك اقتضى انتحال الدور الكلاسيكي للمخرج بوصفه الشخص الذي يبني عالماً بوسائله الخاصة.

* هل هناك تعارض محتوم بين فرض تأويل معيّن للواقع – حتى حين يكون ذلك في اختيار وتنظيم الصور فقط – وبين السعي وراء الحقيقة؟

– بوجه عام، لا أحب السينما التي تكون فيها الرسالة جليّة جداً، لذلك لا أسمي هذا فرضاً لتأويل معيّن للواقع، بل إظهاراً أو اقتراحاً لتأويل خاص.

إن لغة التلفزيون لغة سلطوية، استبدادية، تلتمس الوسائل الخفيّة في إقناع الوعي، بينما لغة السينما – أو لغة السينما التي أحبها على الأقل – تحقق الاتصال على المستوى العاطفي، وتجبر الناس على النظر داخل ذواتهم.

أعتقد أن كل الأفلام التي حققتها تمتلك سمة مشتركة: إنها تصور رحلة الاكتشاف، الرحلة الروحية. في البدء، ثمة وعي يبدأ في اكتشاف الأشياء، وفي نهاية الرحلة يكون ذلك الوعي قد فهم شيئاً.

* كيف يمكن لهذه الرحلة الروحية أن تكون مفهومة في ما يتصل بفيلمك “روح خلية النحل”؟

– في “روح خلية النحل” نحن نرى وعي الطفلة يتشكّل طوال الفيلم.. الوعي الذي سوف يكون مميزاً إلى الأبد باعتباره منفصلاً عن الرؤية التقليدية، المألوفة، للعالم. يمكن أن يكون وعي فنان والذي من خلاله يرى الفنانون أشياء لا يراها الآخرون، أو يرونها بطريقة مختلفة.

في البداية، الصغيرة مجرد كائن طيّع، سهل الانقياد، وجبان.. مجرد طفلة تطرح أسئلة. وهي لا تستطيع أن تفهم كيف يمكن أن يكون هناك شيء عبثي جداً في الحياة، أو مخيف جداً بحيث يجعل المخلوق المسخ يقتل طفلة.

ما يريده المسخ، في بؤسه وشقائه، أن يكون مقبولاً في المجتمع ومعترفاً به، لكن المجتمع يرفضه. في هذا المسخ يوجد شيء إنساني يصعب اكتشافه. لذا فإن تماهي الطفلة معه هو تطابق وتماه مع أولئك الذين يعانون ويتعذبون.. ذلك أنها تختبر المعاناة أيضاً.

في البداية، الصغيرة لا توجد إلا من خلال أختها، أو من خلال الأشياء التي يتم تلقينها من قِبل الآخرين. لكن، قرب النهاية، هي توجد بذاتها، والأثر الأول لهويتها يكون قد تشكّل. ولهذا السبب تقول: “أنا”.. وبهذه الكلمة تعبّر عن ذاتها للمرة الأولى.

لكن عملية التشكّل، والكينونة، تشمل الألم أيضاً.. فالمعرفة أشبه بجرح. والوعي يتشكّل من خلال الجرح.

* في غياب الحكاية المحركة أو المعالجة الشكلية الصريحة، يبدو أن فيلمك “شمس شجرة السفرجل”، يعتمد في توتره الدرامي، على الحوار بين الفن والطبيعة..

– في “شمس شجرة السفرجل” هناك، من جهة، الطبيعة، الشجرة، الموضوع الحي. ومن جهة أخرى، هناك الرسم الذي يحاول أن يعيد إنتاج الشجرة في لحظة معينة من لحظات اشراقها. لكن الشجرة ليست طبيعة صامتة: إنها تتحرك، إنها حية. هذا يخلق توتراً يكرّر أسطورة صراع الجنس البشري للتحكم في الطبيعة.

* هل هناك توتر مماثل، أو حوار، بين الرسم والسينما؟

– هناك مواجهة، أو علاقة، بين لغة الرسم ولغة الفيلم. الفنان يعمل فقط تبعاً للحظة، لكن الكاميرا السينمائية تستطيع أن تأسر شيئاً لا يستطيعه الرسام: حركة الزمن.

لقطة من فيلم “روح خلية النحل”

الزمن حاضر في كل إبداع فني، لأن الإنسان ينشد الدوام. النضال من أجل البقاء في وسط ما هو عابر وزائل، هو تعبير عن حالة الوجود التراجيدي. لذا فإن محاولة الرسام أنتونيو لوبيز لإيقاف دورة الشجرة الطبيعية، والإمساك إلى الأبد بلحظةٍ في حياتها، هي محاولة محكومة بالفشل. لكنه يقبل بهذا الإخفاق لأنه ينظر إلى الشجرة باعتبارها شيئاً منجزاً تماماً، كاملاً جداً.

* أليس هناك تناقضاً بين هذا الاحترام للطبيعة والتطفل عليها أو التصادم معها، والمتمثّل في استراتيجيات أنتونيو لوبيز في إيقاف حركة الشجرة؟

– ما إن يشرع هذا الفنان في العمل، ويضع بناءً معدنياً حول الشجرة، حتى تصبح الشجرة شيئاً آخر.. أشبه بموديل للفنان. بعد ذلك، مع لطخات الصبغ – الأشبه بمكياج – والتي يضعها عليها كعلامات، الشجرة تدريجياً تفقد هويتها كشجرة.

عندما انتهى أنتونيو من عمله، وبدأ في إزالة كل شيء – البناء المعدني، البلاستيكي – قلت فجأة: “لكنها مجرد شجرة صغيرة!” لمدّة ثمانية أسابيع لم نكن نراها كشجرة.

إن أنتونيو يحاول أن يوقف جريان الزمن، لكن تأتي اللحظة حين يشعر بأنه لا يستطيع أن يستمر بسبب تساقط الثمار. إنه يتقدّم ويلتقط الثمرة، وهذا يحدث عندما يعترف بقدَر الشجرة، عندما يقبل هزيمة المشروع البشري ويسمح للشجرة بأن تواصل مسارها. بالنسبة لي، كان ذلك أكثر الأفعال عاطفيةً في الفيلم.

* مع ذلك، الفيلم يستمر بعد هزيمة الرسام ليتابع دورة الثمرة..

– كان يمكن للفيلم أن ينتهي مع انسحاب الفنان، لكنني شعرت بضرورة إظهار سخاء هذه الشجرة الصغيرة الهشة التي في كل عام، وفي صمت، تنتج ثماراً لإطعام الناس. كل شيء حيّ هو مصدر للحياة.

حين يشاهد المتفرج الفيلم ويسلك الطريق الذي سلكناه، سوف يجعل من هذه العملية، التي كانت تخصنا، شيئاً خاصاً به.. شيئاً قادراً على الخلق وإعادة الخلق بداخله.

والفيلم لا يوجد ما لم يكن مرئياً. وإذا لم تكن هناك أعين ترى الصور، فإن الصور لا توجد. حين أنتهي من الفيلم فإنه لا يعود فيلمي، بل ينتمي إلى الناس، إذ أنني لست سوى وسيط في هذه العملية.

* هل ثمة ارتباط بين هذا الإدراك للحاجة إلى التخلي عن ملكية النتاج الفني، والعلاقة بين الفتاة استريلا وأبيها في فيلمك “الجنوب”؟

– استريلا تفهم أخيراً أن والدها لم يكن ساحراً بل مجرد رجل عادي. هزيمة الآباء على يد أبنائهم مبدأ طبيعي: الطفل ينمو ويكبر ويجد مكانه الخاص وهويته الخاصة في العالم، وهذا يعني أنه يترك وراءه شيئاً مما ورثه من والديه. إنه لا ينسى ذلك الإرث لكنه يتجاوزه من أجل أن يصبح فرداً، ذاتاً خاصة. الذريّة تهزم خالقيها، وهذا ينطبق على الخلق الفني أيضاً. لكن هناك أفراداً – أمهات وآباء – يرغبون في تبلور تجربتهم مع أطفالهم في مرحلة الطفولة. هذا ما يحدث مع والد استريلا.

* صعوبات الإنتاج حالت دون تصوير الجزء الأخير من فيلم “الجنوب”.. إلى أي مدى كان تأثير ذلك على فعالية الفيلم؟

– الأب، في الفيلم، رجل منقسم بين تاريخين أو عالمين: الشمال والجنوب. لكنه طوال حياته كان عاجزاً عن القيام برحلة إلى الجنوب لربط أو توحيد ما تباعد وما تفرّق. لهذا السبب نراه، في الليلة الأخيرة من حياته، يضع تحت وسادة ابنته الرمز الذي وحّد بينهما: بندول الساعة.

بفعل ذلك، هو يمنحها تفويضاً: هي التي يجب أن تمضي إلى الجنوب وتفعل ما عجز هو عن فعله.

لذا، من غير الجزء الختامي في الجنوب، يتشوّه الفيلم بعمق. لقد كان موجعاً جداً، بالنسبة لي، ألا أتمكن من إنهائه بالطريقة التي أردتها.. ففي رحلة إستريلا إلى الجنوب، كان عليها أن توحّد شطري أبيها، بحيث تتمكن هي أيضاً، في النهاية، أن تكون قادرة على قول: “أنا إستريلا”.

الرحلة إلى الجنوب كانت أساسية وجوهرية.

* هل إدانة غلبة الشأن التجاري على حساب القيم الفنية تتضمن انقساماً محتوماً بين الفن والسينما الجماهيرية؟

– أظن أن مفهوم “الجماهيري” أو “الشعبي” مفهوم باطل وعقيم. الجمهور منقسم جداً. إنه لا يشكّل كتلةً كما كان الحال عندما كانت السينما كينونة واحدة.

نحن نشهد، في كل مكان من العالم، ولادة جمهور جديد وقيّم، يتعيّن علينا إشباعه. إنه الجمهور الذي ينتقي الأفلام التي يريد أن يراها. كيف يمكن لنا أن ننافس تلك الأفلام التي تصرف الكثير من المال في الدعاية وحدها، والتي تجد رواجاً بسبب الدعاية فقط؟

أعلم أن هناك جمهورا لهذا النوع من الأفلام التي أحققها وأحبها. لذا يجب أن يتاح لنا استخدام حق المبادرة، فإذا زال ذلك، فهذا يعني ضياع شيء ثمين جداً.

أحياناً من الهشاشة تولد أشياء جميلة جداً.

نبذة عن فيكتور إيريثه

ولد فيكتور إيريثه Victor Ericeفي 30 يونيه 1940، في كرانتزا بأسبانيا.

عمل محامياً في مجال الحقوق السياسية والعلوم الإقتصادية.

في العام 1963 درس السينما في معهد السينما بمدريد.

مارس كتابة النقد السينمائي.

في 1961 أخرج أول أفلامه القصيرة “في الشرفة”. وحتى العام 1966 حقّق ثلاثة أفلام قصيرة.

في 1969 أخرج الجزء الثالث من فيلم “التحديات”

أول أفلامه الطويلة كان “روح خلية النحل” The Spirit of the Beehive(1973) الذي يغلّف خيبة أمل الأطفال، وشكوكهم وتشوّشهم، في محاولتهم للتكيّف مع الإحساس بالعزلة المتأصلة في ذويهم، المنفصلين عاطفياً، والمجتمع المعزول.

بعد عشر سنوات، أخرج فيلمه الطويل الثاني “الجنوب” The South(1983) الذي يصوّر العلاقة المعقّدة بين الأب والإبنة في عالم حزين ينتمي إلى سنوات الأربعينيات، وعملية التحرّر من الغموض أو الحيرة، واكتشاف الذات، الذي تختبره الإبنة الشابة في سعيها لتعلّم المزيد عن أبيها الذي تحبه كثيراً.

بعد عشر سنوات أخرى، حقق تحفته الفنية الثالثة “شمس شجرة السَفرْجل” The Quince Tree Sunأو حلم الضوءDream of Light (1992)، الذي حاز على جائزة النقاد العالميين في مهرجان كان. فيلم شديد التدقيق في التفاصيل، يركّز حصرياً على محاولة الرسام الإسباني أنتونيو لوبيز جارثيا في رسم ثمرة السفرجل. ثمة نقاء وكثافة وعمق في هذا البحث الدقيق والرهيف في جوهر العملية الفنية. كما يوجّه إيريثه تحية تقدير وإعجاب بجمال الطبيعة وقابليتها للتحوّل.

في 2002 أخرج “خط الحياة” Lifelineوهو جزء مدته 10 دقائق من فيلم طويل بعنوانTen Minutes Older