أمير العمري يحاور قاسم حول عن فيلمه الجديد “بغداد خارج بغداد”:

* ما معنى إختيارك لعنوان الفيلم “بغداد خارج بغداد”؟

– أنا من مواليد 1940عشت حياتي تحت حد الفقر، أو ما يسمونه الفاقة، ونشأت في الحقبة الملكية وعايشتها، ولكني كنت مسروراً بالحياة حتى بما يسمونه التباين الإجتماعي. كانت الحياة سلسلة وكانت البلاد تبني قاعدتها الإنتاجية والإجتماعية، فكنت على سبيل المثال سعيداً بصالات السينما الحديثة التي تضاهي الآن أو تفوق صالات السينما في أوربا حيث أقيم. المعرفة في التعليم نتلقاها على يد معلمين وأساتذة فيما بعد أثرياء بالمعلومات والعلم والثقافة الفنية. تعلمنا اللغة العربية وقواعدها. شوارع المدن تأتي سيارات فجراً ترشها بالمياه فنمشي في الصباح ونحن نشم رائحة الأرض. النخيل تزهو بعذوق الرطب وتمر البرحي والليلوي والخضراوي وحتى 72 صنفا من التمور.

كنت ألتقي بالملك فيصل الثاني في مدينتي “البصرة” وعمره حوالي ثمانية عشر عاما وكان جميلا وأنيقا. نستتقبله بملابس الكشافة مرتين كل عام ثم نقف قرب اليخت ويأتي ليسلم علينا ويمشي على جسر خشبي ويرحل في يخته البسيط في مياه شط العرب الصافية والتي تزهو بالزوارق “العشارية نسبة لمنطقة العشار”. الأهوار ساحرة الجمال وأنت تتجول فيها بالمشاحيف السومرية تسمع سمفونية الأصوات، أصوات الطيور وتدرجات أصوات الضفادع وحفيف القصب وأغاني سكان الأهوار التي يرتفع صداها في السماء بأصوات ساحرة. النسوة الممشوقات في الأهوار ونساء المدن بالعباءة التقليدية أو بدونها.. غابات النخيل وشارع أبي نؤاس بخماراته والسهر ليلا. الكرامفونات في المقاهي الشعبية وفي مضايف الشيوخ في الأرياف.. كل هذه المدن وكل هذا الوطن ورمزه بغداد عندما عدت إليها بعد أكثر من أربعين عاما من الهجرة القسرية وجدت بغداد والمدن العراقية خاوية، خالية من كل ملامح الحيوات الإجتماعية، ليست فقط ملامح الحياة قد غابت تماما بل أن ملامح الناس قد إختفت. أصبح الناس أنماطا مختلفة يساورهم الخوف من شيء ما، من مجهول ما، شعرت بأن بغداد وهي رمز العراق وعاصمة المدن، شعرت أنها قد سافرت، خرجت من مكانها بناسها بنخيلها بشوارعها بمضايفها باهوارها بدجلة والفرات وهاجرت خارج الوطن وبدت بغداد مقفرة خالية من الحياة.. فولد في ذاتي سيناريو سوريالي كنت أريد أن أكتب فيه كثيراً أكثر من الفيلم الذي إكتمل، لكن الوزارة كانت قد وزعت الأفلام على مخرجين لم أكن بينهم وعندما إلتقيت المسؤولين وأحتد النقاش حتى مع وزير الثقافة إذ شكل موقفي موقف الإحتجاج والإصرار على حقي في الإبداع، طلبوا مني أن أعمل فيلما قصيرا بميزانية مخفضة لأن الوزارة إستنفذت ميزانية بغداد عاصمة الثقافة ولم يبق بحوزتها ما يسمح بإنتاج فيلم، فقبلت لأن الفيلم الذي في ذاتي لابد وأن يشهد الولادة. بهذه الميزانية للفيلم القصير حققت فيلما روائيا طويلا “بغداد خارج بغداد” لقد إنتزعت الفيلم من وطني إنتزاعا ولو توفرت لي فرصة الآخرين الإقتصادية لحققت فيلما بنفس الروح ولكن بسعة أكثر. تذكرت مقولة سيزيف “آه يا روحي العظيمة لا تطمحي إلى الخلود ولكن إستنفذي حدود الممكن”.

* لماذا العودة إلى الماضي، إلى أوائل القرن العشرين ثم فترة الإنتداب البريطاني على العراق؟ هل هناك نوع من النوستالجيا يعكسه فيلمك إلى تلك الفترة من الماضي؟

– نعم هي النوستالجيا بحد ذاتها والمتمثلة ليس فقط الحنين إلى الماضي بل والخوف من عدم القدرة لإستعادة الماضي والعودة إليه، وهو ما يصب في فكرة رحيل مدينة ومدن بل وإختفائها بكل مكوناتها الإنسانية والحضارية والإجتماعية. وخلال تنفيذي المشاهد التي كنت في غمارها وأعيش فيها وأسكر في حاناتها حتى الثمالة لم أجد من تلك العوالم الجميلة شيئا وكنت خلال تنفيذ المشاهد بعد أن أرسم سماتها ينظر إلي الممثلون والفنيون وأنا أبكي. لقد نفذت المشاهد بحنان حقيقي. جلبت الماضي الجميل للحاضر الخالي من الملامح، ومن غريب الصدف أن مشاهد الأهوار حيث مسعودة وحبيبها محسن وشيخ العشيرة في الزورق بعد أن غادرت العراق وذهبت لإستكمال العمليات الفنية للفيلم في اليونان وبعد أقل من عام جاءتني رسالة من السيد “جاسم الأسدي” المسؤول في الأهوار وتنمية وإنعاش الأهوار يقول فيها “لقد لوت المشاحيف أعناقها وتستطيع أن تمشي على قدميك في المواقع التي صورتها وأنت في الزورق السومري تمخر عباب المياه” لقد جفت الأهوار بسبب عوامل سياسية وبيئية! مع أن الأهوار التي صورتها هي غير الأهوار التي عايشتها في سبعينيات القرن العشرين فقد كانت آهلة بالسكان والطيور. لقد رحل أهلها وبقيت خالية من السكان منذ إندلعت الحرب العراقية الإيرانية. ولم يعد إليه أهلها وفتحت السدود لتعود إليها المياه بعد أن جففت والآن جفت بسبب عوامل ثانية .. لقد إقترح البريطانيون على الملك فيصل تجفيف الأهوار لأنها منطقة ثرية بالبترول وقالوا له نستخرج البترول منها وقسم من الأراضي المجففة تستعمل كمساحات لزراعة الرز فقال لهم الملك فيصل “العراق بدون أهوار ليس عراقاً” .. نعم الفيلم هو النوستالجيا بذاتها متأكد من فقدانها أبدياً، فصنعت الحيوات في مشاهد للفيلم فحسب .. فحنيني للماضي مجرد حلم ومجرد فيلم.

الزهاوي مع غلغامش في المركب السومري (القفة)

* هل كانت شخصية الزهاوي كما صورتها في فيلمك على هذا النحو من الصلف والغرور؟

– نعم .. يمتلك الزهاوي نوعاً من الغرور والصلف المقبول من قبل أقرانه.. وكثير من الحوارات التي وردت في شخصيته مأخوذة من مما كتب عنه نصا أو ضمنا. وهو شخصية قريبة من السلطات والباشوات ويحب هذا “البرستيج” عبرت عنه بوجوده في عربة السلطان العثماني فيما الأخرون في عربة لوحدهم. ووفاته وتشييعه أخذ بعدا رسميا فيما تشييع ودفن الرصافي أخذ منحى شعبيا. لكن شخصيته حتى بهذا الغرور مقبولة. هناك نوع من المثقفين في الحياة الثقافية العربية شبيهة بشخصية الزهاوي.مغرور بشكل مبالغ فيه ولكنه محبوب ويقبل كما هو في الوسط الثقافي.

* كلكامش حاضر في الفيلم كشخصية معاصرة تنتقل بحثا عن لغز الوجود فماذا قصدت من وراء إستخدامك المتكرر لكلكامش، وهل يعكس شيئا في الشخصية العراقية الحائرة المعذبة نفسها؟

– شخصية كلكامش وإسطورة جلكامش نفسها تحمل مضامين الوجود، الحياة والموت. تمثل الخوف من النهاية الحتمية. كلكامش شخص جبار ومخيف فهو “لم يترك عذراء لحبيبها” كان يفض بكارة الأنثى قبل إقترانها بزوجها وكان يعارك وحش الغاب ويبحث عن الأبطال ليختبر قوتهم ويصادقهم ومنهم أنكيدو صديق عمره الذي حارب معه وحش الغاب. لكن كلكامش وبعد موت أنكيدو وهو الجبار والمتغطرس إنتابه الخوف وتحجم جبروته ليتوسل النصيحة من صاحبة الحان وراح يبحث عن الخلود. وأنا حتى لا أبقى دراميا في الأسطورة إستدعيت جلجامش ليصبح “بلاما ” وهو تعبير عراقي عن الشخص الذي يقوم بنقل الناس بين ضفتي دجلة بالبلم أو ألزورق الذي كان على هيئة قفة. وهي المستعملة منذ العهد السومري. إستدعيته للحاضر مع سيدوري صاحبة الحان وهو تعبير عن روح شخصية جلجامش التي لا تزال تكمن في طبيعة الشخصية العراقية والذي يشكل الموت هاجسا قدريا للشخصية العراقية.

ليس الموت كنهاية طبيعة للحياة، ولكن الموت المتمثل بذبول الحياة وموتها وإنهيارها أمام عيون الناس في حياتهم، فالإنسان يعيش وهاجس الموت يعيش معه. وهنا يكمن الجانب الفلسفي في تحليل الشخصية العراقية. الحوار الذي كتبته في المقبرة بين “إبراهيم أفندي” وكلكامش البلام في المقبرة أثناء دفن الرصافي أخذته من حوار الإله الخالد “أتونابشتم” عندما إلتقاه كلكامش بحثا عن الخلود. أشعر بأن أرواح السومريين لا تزال تطوف في خفايا الأهوار وفي المعابد. صحيح أن الفيلم يبدو وكأنه أكثر من فكرة ، ولكن هذه الأفكار والثيمات تتجمع دائما في فكرة الغربة الروحية حيث يشعر الإنسان بأن كل لحظة فرح لا تدوم وسرعان ما تنطفئ فيخبو حزينا خائفا ومتوحداً. هكذا كل شخصيات الفيلم التي إنتقيت حكاياتهم من تاريخهم كي أعود إلى نوستالجيا الماضي الذي لم يعد ممكناً أن يعود الماضي بذات الحنان وبذات التفاصيل الجميلة وقد فقد ملامحه.

* الثيمة الأساسية في فيلمك تدور حول الموت، فهل هناك علاقة بين تقدم الفنان في العمر وتفكيره في الموت؟

– نعم هذا صحيح. ولا أستطيع الهروب من الجواب الصحيح. الخوف من الموت يواجهني وأنا أتخطى الخامسة والسبعين، لذلك تجد في مشهد الحوار في النهر بين جلجامش وسيدوري وحوارهما حول الموت وحكمة صاحبة الحان “المعاصرة” سيدوري كأمرأة شعبية من مدينة أور _ عاصمة سومر، كتبت إسمي على لسانها قائلة “رحل جاسم العبودي جاء قاسم حول” هو الجواب الصحيح على سؤالك. صحيح هو شيء من الغرور والإعجاب الذاتي في النفس ولكن كانت رغبتي منطلقا من الإعجاب الذاتي لتثبيت إسمي كشخصية من عظماء التاريخ العراقي ومن شخوص الإسطورة السومرية كلجامش، وهو نوع من مواجهة الموت والخوف منه، وتأكيد إسمي وقيامي بتمثيل شخصية المهرج “جعفر لقلق زادة” هو نوع من الخوف من الرحيل الأبدي، لذلك فكرت أن أبقى في الحياة ولو على الشاشة ويتأكد وجودي بالذكر على لسان الشخصية التاريخية سيدوري صاحبة الحان. أنا لا أمشي كما السائر في نومه.

أشعر الحياة لحظة بلحظة وأعي كل هذه اللحظات. لقد خفت يوم وصل الفنان عمر الشريف مرحلة نسيانه أنه كان بطل فيلم “دكتور زيفاجو” أو “الرولز رويس الصفراء” أصابتني حالته بالرعب. مشاهدتي له في تلك الحالة تشبه كثيراً مشاهدة “جلجامش لصديقه ” أنكيدو” الذي حاربا سوية وحش الغابة.

* أنت توحي بأن مسعودة المغنية إغتيلت في بغداد بينما المعروف أنها كانت قد عادت إلى بلدتها في الريف وقيل أنها تزوجت إمرأة بإعتبارها رجلا ثم قتلت مسمومة على يدي تلك المرأة؟

– حقيقة موت مسعودة التي تحولت إلى “مسعود عمارتلي” لا توجد قصة دقيقة بصدد موتها. هناك حكاية تقول أن إمرأة أعجبت بجمالها وصوتها ثم إكتشفت بعد الإقتران بها أنها إمرأة مثلها وليست رجلا فإنتقمت منها ووضعت لها السم وماتت. كان يمكن لهذه المرأة أن تكشف شخصية مسعود من أول علاقة حب بل من أول لقاء بينهما دون أن تذهب بعيدا في العلاقة وذلك من خلال نهديها مثلا، فلماذا تدخل في العلاقة وبعد فترة تنتقم منها بعد أكتشافها أنها أنثى، وكان يمكن لمسعودة أن تصارحها أنها إمرأة ومسعودة أمرأة كاملة الأنوثة ولكن الواقع الإجتماعي الذي يمنعها من الغناء كأمرية وهي ذات صوت أخاذ جعلتها تتخلى عن أنوثتها شكلا. نعم مسعودة عادت للريف بعد أن أشتهرت، وإن أغنياتها محدودة لا تتجاوز بضعة أغاني وهي ذات صوت شجي ونادر وتتمتع بموهبة فطرية وكانت تكتب كلمات الأغاني أو تقتبس بعضها من الكلمات الشعرية التراثية. نعم عادت للريف بعد أن أشتهرت في بغداد عبر إسطوانات “الجقمقجي”. وأعود إلى الإستنتاج الشخصي أن السم الذي دبر لها ليس من قبل عشيقة لها بل دبر من قبل أبناء عشائرها وربما عبر تلك المرأة، لذلك عملت لقطة إلى كرامفون وإسطوانة تدور وحول الكرامفون مجموعة من الأشخص بالزي الشعبي التقليدي ومتشابهون وقد مسكوا يدا بيد دليل تضامنهم بالتخلص من مسعودة بطريقة لا تلحق العار بأبناء المنطقة والعشيرة، فتم ترتيب تسميمها من قبل إمرأة وهي أيضا حكاية الغربة التي حين صورتها بمشهد قص شعرها كي تلبس زي الرجل وترحل كتبت المشهد الذي يليه ونفذته على لسان الحوذي الذي نقلها من الريف إلى المدينة بقصيدة شعرية عن الغربة لشاعر من الريف تم تهجيره وطرده من مدينته.

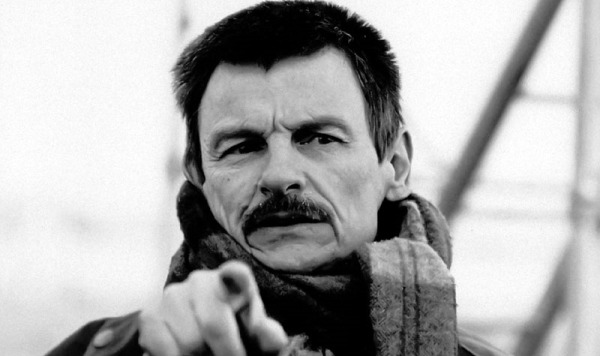

قاسم حول كما في الفيلم

* لماذا قمت بدور “جعفر لقلق زاده” وما معنى أن يرفض الرجل وصفه بالمهرج قائلا أنه لو كان مهرجا لما أمكن أن يراه الرجل الذي نهره ووبخه؟

– في تاريخ العراق الثقافي شخصية حقيقية موجودة وهي شخصية “جعفر لقلق زادة” ولكن لا أحد يعرف إسمه الحقيقي، فمنهم من قال أن أسمه كامل عبد المهدي ومنهم من قال أن أسمه جعفر القزويني ومن قال سالم الإخباري. هذه الشخصية التي يهوى التمثيل لم تكن ثمة مسارح ليمثل على خشبتها، فكان في بداياته يمثل في المقاهي وفي المقاهي في تلك الفترة تأتي الراقصات ليؤدين المشاهد الراقصة، ثم كان جعفر لقلق زاده يؤدي المشاهد الإرتجالية عندما ظهرت الحانات والكابريهات فصار يمثل على مسارحها أمام السكارى ومع الراقصات لكنه في دواخله موهبة وموقف من الحياة ينساه حين يمثل ثملا في الكابريه وينزع جلده العابث والساخر في اليوم التالي في حياته الإعتيادية اليومية. بقي جعفر لقلق زاده على قيد الحياة طوال الحقبة الملكية وحاول أن يظهر على المسارح بعد ثورة الرابع عشر من تموز التي أطاحت بالحقبة الملكية، كان يرغب التمثيل على المسارح الجادة ولكنه كان يرتجل المشاهد، وهو شخص حكيم وفيلسوف وكان في مشاهده الساخرة والتي تبدو تهريجية يندد بوجود الإستعمار البريطاني، لذلك جعلته ممن يحضر المناسبات الوطنية والشعرية التي يؤديها معروف الرصافي ويقود الموقف مندداً بالإستعمار البريطاني. عندما ضربه أحد الأشخاص من السكاري متهما أياه بالتهريج قال له “لو كنت مهرج أنت ما تقدر تشوفني” يعني أنا لو كنت مهرج لأصبحت حاكما أو رئيسا ويتعذر عليك مقابلتي. حتى في تلك اللحظة تدفقت حكمته الساخرة أن الحكام هم المهرجون ولست أنا المهرج. وبعد أن ذهب حزينا وإلتحق بطاولة الرصافي والزهاوي وعبود الكرخي وإبراهيم أفندي وسألوه عن الراقصة التركية مجيدة حلل الواقع السياسي والإتفاقيات الدولية بطريقته الساخرة.

تلاحظ أن أجواء الحانة في بداية الحقبة الملكية قد رتبتها بطريقة تشبه الحانة السومرية التي كانت تمتلكها سيدوري في الإسطورة السومرية. نفس التماثيل السومرية التي كانت في الحانة السومرية موجودة في الحانة المعاصرة. نفس الباب ونفس مغادرة الرواد ونفس فوانيس الزيت. الحانة هي العلاقة بين الماضي والحاضر وحتى عند مغادرة رواد الحانة أطفأ “جعفر لقلق زاده” مصابيح الزيت مثل ما أطفأتها “سيدوري” في الحانة السومرية. أما لماذا قمت أنا بدور هذه الشخصية فأنا أولا ممثل مسرحي وتلفزيوني وإذاعي وسينمائي حيث مثلت في أول فيلم أنتجته وكتبته هو فيلم “الحارس” ويستهويني التمثيل، لكنني أهوى التمثيل على المستوى الذي يستهويني. أنا أعرف التمثيل السينمائي ودرسته بطريقة علمية حقيقية وعرفت التمثيل ودرسته على يد أساتذة موهوبين وعباقرة حقا. علمونا التمثيل والمسرح والدراما بهدوء وعلمية ورحلوا عن عالمنا. أستهوتني شخصية “جعفر لقلق زاده” وجسدت بعضا من همومها وغربتها بين ثقافته السياسية ووطنيته وحبه للتمثيل وبين ظروف الحياة وعدم وجود المسارح فيتحول إلى مهرج يضحك الناس في الكابريه وهو ثمل يداعب الراقصة ويتغنى بها وبين إنسانيته عند دفن الزهاوي والرصافي حيث يكون من بين الواقفين على الرصيف في تشييع الزهاوي مع الراقصة وهم يبكون رحيل الزهاوي وكذا حين دفن الرصافي، فأكون أنا قاسم حول متلبسا شخصية جعفر لقلق زاده الإنسان والوطني والموهوب الذي يبكي رحيل الرصافي في المقبرة لتتم الإنتقالة إلى الحوار في الزورق الذي يدور بين سيدوري وجلجامش في شخصيتيهما المعاصرتين هو خط درامي بين الذات والموضوع. أنا جزء من الفيلم تاريخيا ومعاصرة، جزء من التاريخ ومن المعاصرة أنا بين الوجود والعدم بين الحياة والموت. بين الديمومة والخوف. الفيلم رسائل شخصية للحياة فكرته الأساسية الغربة في الحياة والوطن والخوف من الرحيل النهائي والأبدي .. موضوع عميق جدا كان ينبغي أن اذهب به عميقا سينمائيا وفلسفيا وجماليا ولكن “آه يا روحي العظيمة لا تطمحي إلى الخلود ولكن إستنفذي حدود الممكن – إسطورة سيزيف” .

* فيلمك يصور العرض السينمائي الأول في بغداد ودخول أول جهاز غرامافون والفيلم أيضا يجمع بين الموسيقى والغناء والشعر والسينما…

– نعم، فمن خلال دخول السينما ودخول الكرامافون للعراق كشفت شخصيات الفيلم وسيكولوجيتهم وتاريخهم. أظن أنها كانت لعبة درامية محببة في مشاهد جميلة ليست بعيدة عن مسار الفيلم. فدخول السينما في العراق كشفت طبيعة شخصيات الزهاوي والرصافي وعبود الكرخي وإبراهيم أفندي وعلاقتهم بالناس والمسؤولين وإندهاش جلكامش البلام. ومن خلال دخول الكرامافون كشفت شخصيية “جقمقجي” وعلاقته بمسعوده “مسعود عمارتلي” وشيخ العشيرة والمضيف في الأهوار وقصة الحب بين مسعودة وإبن الشيخ.. أظنه إستثمار درامي جميل غير بعيد عن طبيعة شخصيات ومسار الأحداث في الفيلم. هذا هو هدفي من إدراج هذه المشاهد في الفيلم ضمن مسار التطور والغربة والخوف من الموت عبر التاريخ والمعاصرة.

* يرتفع مستوى التمثيل في فيلمك كثيا عن مجمل الأفلام العراقية، فكيف كان إختيارك للممثلين وهل كان تعاملك معهم قبل التصوير، هل أجريت تدريبات؟

– لأنني ممثل فأنا أعتبر التمثيل مفردة هامة في لغة التعبير السينمائية، وأنا لا أميل إلى الممثل الجاهز. ولو صادفني ممثل جاهز فأني أعمل على تدريبه على الأداء المختلف، فالممثل العربي بشكل خاص (الجاهز) هو ممثل نمطي يكرر نفسه بملابس مختلفة، بعكس الممثل في الغرب الذي لا يكرر نفسه نمطيا بين شخصية وأخرى. ثم أن التلفزيون العربي والعراقي بخاصة ومع مخرجين “صوت كاميرا اكشن ستوب” يتصرفون كيفما يشاءون وعلى عجالة، وهؤلاء لا أميل للتعامل معهم فأبحث وبحثت عن ممثلين غير مستهلكين وليست لهم تجارب مع مخرجين يوقعونهم بالنمطية. نعم أنا أولي التمثيل اهمية بالغة وأخضع الممثلين لتمارين وبروفات مستمرة كمن يعطي دروسا لممثلين هواة. أعلمهم المشي المختلف والأداء المختلف واللفظ المختلف للكلمات، وهم لا يضجرون بل يشعرون بالسعادة معي. أعلمهم التنفس وحركة اليدين والمشي مكرسا خبرتي وتعلمي من أساتذتي الذين رحلوا عن الحياة لصالح الممثل والتجربة. وبهذه المناسبة وأنا حزين، فعندما عدت إلى العراق وأتفقت على تنفيذ فيلم بغداد خارج بغداد كانت أمنيتي أن أجد أساتذتي الذين علموني التمثيل أن أظهرهم في الفيلم ولو بلقطة واحدة كرد للجميل العظيم الذي قدموه لي وعلموني كيف أمارس العمل كمخرج وكممثل وعلموني الصدق في التعبير وبالضرورة الصدق في الحياة.

تميز الفيلم بتصويره البديع

* حدثني أيضا عن علاقتك بمدير التصوير وكيف كان المدخل الجمالي الذي إتفقتما عليه للتعامل مع الأماكن والمادة المصورة؟

– كان شكيب رشيد مصورا سينمائيا (بالمادة الفلمية السليلويدية) وأصبح مدير تصوير فيما بعد وهو من موهوبي فن التصوير السينمائي وإدارته بالإضاءة، وبقدر ما كان يطمح في العمل معي كنت أنا أكثر طموحا بالعمل معه. وعندما أقر إنتاج فيلم “بغداد خارج بغداد” سعدنا نحن الإثنين بالعمل المشترك، وحصل أن يكون بيننا كمخرج ومدير تصوير مصور يحب مهنته كثيرا ويعشقها. وجميعنا واجهنا العلاقة على المستوى التقني، تقنية جديدة تختلف تماما وكلية عن التصوير الرقمي وخاصة وأنا طلبت وإشترطت على المؤسسة أن يكون مستوى التصوير حرفيا بكاميرا كاملة الحرفية وما نطلق عليه (4 K) وهذه الكاميرا ينبغي تفريغها بذات المستوى، وحتى أحصل على العمليات اللاحقة ما بعد التصوير ومعرفة نتائج التصوير تحتاج إلى شؤون من المتعذر على مدير التصوير وحتى المصور التأكد من صحة ما عمل بسبب غياب التقنية داخل العراق. على المستوى الفني التنفيذي لمدير التصوير والمصور كل المشاهد كان يتم تنفيذها ضوئيا وكحركة كاميرا ونوعية العدسات، كل ذلك يتم بشكل نظامي وعالي المستوى ولكن دائما القلق ينتابنا لمعرفة النتائج. عالجت الأمر بطريقتي الخاصة بعد معاناة شديدة. وتجاوزت المشكلة. هنا نأتي إلى الجانب الجمالي المرتبط بطريقة التصوير والعمليات اللاحقة التقنية المكملة للقيمة الجمالية.

لأول مرة أعمل مع مصور لا يشعر بالملل ويعشق مهنته حد العبادة وهو المصور “أمين مجيد” وساعدني الحظ أني تعرفت على مخرج مساعد هو الفنان حيدر محممود الذي يعشق مهنته حد العبادة وكذا بمعرفتي بصديقي الدراماتور كاظم الصبر الذي إستدعيته من المغرب للأشراف على الجوانب الدرامية. كل هذه المجموعة وضمن إجتماعات متواصلة وشرح فكرة الفيلم والأجواء الخاصة بمشاهده تم إستيعاب الفكرة والعمل على تحقيقها بما هو متوفر من تقنيات الإنارة والشاريو والكرين.

وكانت مشكلة الصوت ومشكلة إنقطاع الكهرباء في العراق إحدى العوائق التي عانينا منها في تنفيذ المشاهد بحيث نحقق القيم الجمالية لتلك المشاهد. لكنني عالجت هذه المشاكل من خلال العمليات اللاحقة في اليونان.

لم يكن العمل سهلا. فالحلم شيء وأرض الواقع شيء آخر .. مشاكل الصوت كبيرة ليس على المستوى التقني بل على مستوى ظروف البلد فضوضاء الجنريترات والمناسبات الدينية ومكبرات الصوت تخلق ضجة من سماء الوطن يتعذر علينا تسجيل الحوار والمؤثرات، وحصولنا على الكهرباء شيء يشبه المعجزة .. فكيف تتحقق ظروف إنتاج سينمائية مع هكذا مشكلات تؤثر سلبا على كل تصورات مدير التصوير وأحلام المخرج ومساعديه والممثلين؟

عملنا ما يشبه المستحيل من أجل تحقيق المشاهد ورحلنا المشكلات إلى اليونان حيث عالجنا كل المشاكلات التقنية من الألوان التي كنت أعمل على تحقيقها بما يسمى الألوان الباردة التي تنسجم وطبيعة المشاهد وهي اللون الأزرق والرمادي وتدرجاتهما اللونية بعيدا عن الألوان الحمراء والبراقة وما يطلق عليها الألوان الحارة.

العمل في تحقيق فيلم في بلد يعاني من الإضطرابات السياسية هو عملية ترتقي إلى مستوى البطولة. بهذه الظروف عملت فيلم “بغداد خارج بغداد” وهو أمام المشاهدين على الشاشة لهم أن يحكموا له أو عليه.. وفي عمان حيث العرض الأول كانوا معه، أما أنا فأكرر القول “آه يا روحي العظيمة لا تطمحي إلى الخلود ولكن إستنفذي حدود الممكن”ّ!

اقرأ في نفس السياق: مقال أمير العمري عن فيلم “بغداد خارج بغداد”