أسرار الجمال في فيلم “الكيت كات”

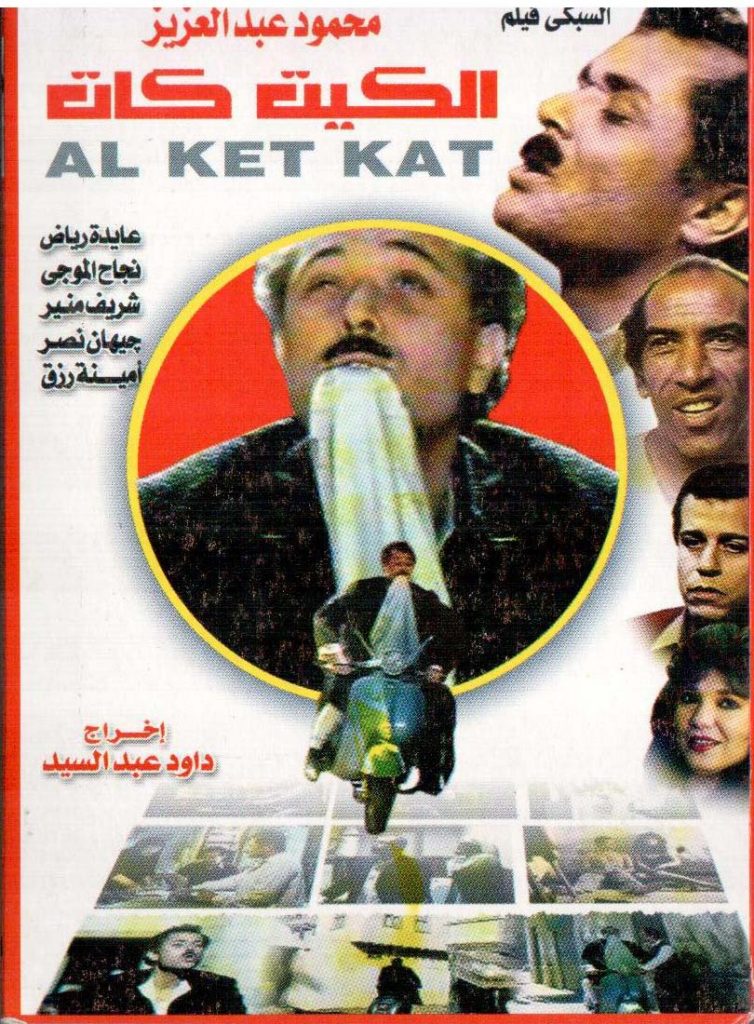

لعل أجمل ما يُمكن أن يحدث لفيلم سينمائي هو أن يجمع الحسنيين؛ النجاح الجماهيري الساحق والاحتفاء النقدي المقرون بالجوائز التقديرية في مهرجانات السينما، وهذا ما استطاع ثالث أفلام داود عبد السيد تنفيذا وثانيها عرضا أن يحققه، فقد دخل فيلم ”الكيت كات “1991 كلاسيكيات الفن السابع بمواصفاته العالمية التي جعلته تحفة لا تقل إبداعا وقيمة فنية عن أعمال عالمية ، وبات واحدا من أفضل ما حققته السينما المصرية في تاريخها الطويل.

برغم عشرات المقالات النقدية والدراسات الأكاديمية التي عرضت للفيلم، يبدو أن هذا العمل لم يكشف كل أسراره، مما يعطي مشروعية لإبحار جديد في الفيلم مُقاربا هذه المرة من خلال جماليات السينما.

وقفة عند الجنيريك

أول ما يُصافح أعين المتفرج في الشريط، إهداء يصف أنسي أبو سيف بفنان السينما المصرية، كان من الممكن عدم الالتفات لهذه الجزئية لولا أن الإهداء استغرق في العرض ثوان أكثر من المعتاد، وكأن المخرج توخى لفت انتباه المتفرج إلى الأهمية التي أراد أن يحيط بها لمسة الوفاء هاته؛ بدليل أنه تعمد وضع إهدائه خارج الحيز الكلاسيكي للشريط الممتد عادة بين شعار الشركة المنتجة وجنيريك الختام، وكانت تلك طريقته المبتكرة في التعبير عن عرفانه لخبيره في الديكور والذي بصم أغلب أفلامه.

تتداعى بيانات الجنيريك على خلفية سوداء بخط أنيق باللون الأزرق الفيروزي في تناسق بديع، وفي مصاحبة بآلة العود التي تدخل بمقدمة تطريبية على مقام البياتي الشرقي الشجي، وسرعان ما يتبين المستمع صوت النجم محمود عبد العزيز يؤدي لحنا للموسيقار سيد مكاوي.

لم يكن داوود عبد السيد سباقا لفكرة عرض الجنيريك على خلفية أغنية، فقد سبقه إلى ذلك المخرج أحمد بدرخان في فيلم “لحن حبي”-1952، حين حقق انسيابية ملفتة للجنيريك بعرضه على خلفية صوتية لطقطوقة “خليها على الله” التي أداها فريد الأطرش في لحن راقص مفعم بالحيوية، إلا أن الميزة التي حققها جنيريك فيلم “الكيت كات” أنه أدخل المتفرج في أجواء الفيلم حتى قبل بدايته من خلال كلمات الأغنية التي تتحدث عن الليل والأنس والسمر مع الصحبة الجميلة والشلة، وفي خضم الغناء يدخل صوت الندماء في دور الكورال لينقل أجواء الجلسة؛ فيتبين المشاهد أن الأمر يتعلق بمسامرة ليلية بين عدة أشخاص في جلسة مزاج.

بين السيناريو والرواية

المعهود في السينما أن النجاح الأدبي للرواية هو الذي يقود إلى الفيلم ويحفز على مشاهدته، لكن في حالتنا فإن الفيلم هو الذي قاد إلى الرواية، فالعمل الأدبي الأصلي “مالك الحزين” لكاتبه إبراهيم أصلان صدر في طبعتين العام 1983 وتُدول على نطاق ضيق من طرف القراء المعتادين لهذا الجنس الأدبي، لكن بعيد خروج الفيلم المقتبس للرواية، لوحظ إقبال وطلب كبيرين على الرواية حتى إن دار الآداب البيروتية الشهيرة أصدرتها العام 1993 في طبعة فاخرة مستثمرة النجاح المدوي للفيلم.

لا يُشاطر كاتب هذه السطور الكثير من الأقلام التي انبرت بعد نجاح الفيلم إلى البحث في التجديدات الشكلية والرمزية والجمالية في النص الروائي الأصلي، فالرواية مُتعبة للقارئ وتفتقد التماسك وتعاني اضطرابا بينا في السرد وترهلا على مستوى الشخصيات التي حُشر كثير منها في الرواية بطريقة عابرة دون أن تؤدي أية وظيفة في تطور الأحداث وفي فاعلية النص.

لهذا لن نبالغ إذا اعتبرنا أن داود عبد السيد المخرج- المؤلف، قد أعاد كتابة الرواية من جديد ، فعكس نهج الروائي الذي منح بطولة روايته للمكان فجمع فيه حشدا وصل إلى 115 شخصية متفاوتة الحضور، اختار السيناريست تقديم “إمبابة” وساكنتها ببصيرة أحد شخصيات الرواية الرئيسية الشيخ حسني (محمود عبد العزيز) الضرير الذي يعيش بعد وفاة زوجته مع والدته وابنه الوحيد يوسف.

اختزل السيناريو الكثير من الأحداث وقلص من الشخصيات وعدل الكثير من الأحداث، ومن ذلك خلق رابط الأبوة بين الشيخ حسني ويوسف رغم انتفائها في الرواية، واستبعاد شخصيات رئيسية حضرت بقوة في الرواية كالعم عمران الطباخ السابق للملك فاروق والأسطى قدري الانجليزي الذي عاش مع الانجليز وشرب من طباعهم والأمير عوض الله ابن مالك المقهى و فاروق وشوقي الشابان العاطلان، بالمقابل احتفظ السيناريو بالشخصيات التي تخدم الخط الدرامي للقصة كالعم مجاهد و المعلم صبحي تاجر الطيور والمعلم عطية صاحب المقهى والمعلم رمضان وفاطمة والهرم تاجر الحشيش وسليمان الصايغ.

مما انفرد به السيناريو رواية الشيخ حسني لقصة فقدانه للبصر، وهي إضافة لم ترد في الرواية، إلا أنها كانت ضرورية في بدايات الفيلم لتقديم شخصية الشيخ حسني وإحاطة عاهته بهالة من الغرائبية التي تستفز خيال المتفرج، فينبري للبحث عن الرابط بين العمى ومشاهدة حسناء تستحم.

في الرواية لم تكن شخصية الشيخ حسني الشخصية المحورية، وكان يوسف النجار الذي يمثل ضمير الروائي أكثر حضورا في الأحداث، لكن المؤلف اهتدى لفكرة جمع الشخصيتين بقرابتي الأبوة والبنوة، فاستحال يوسف ظلا للشيخ حسني.

أجرى داوود عبد السيد عدة تغييرات على أحداث الرواية بالتعديل والإضافة والدمج لإعطاء الشيخ حسني حيزا أوسع في الأحداث، فافترض مثلا وجود علاقة غرامية جمعته بأم روايح رغم أن الرواية لا تشير إليها، وجعل الشيخ حسني هو من ضبط الهرم بدورة المياه في حين أن الذي قام بذلك في الرواية هو رب البيت، أما مساومته للمعلم صبحي على إفراغ الدكان وتسليط الأخير بلطجيته لإغراقه فتبقى إضافة لم ترد في الرواية، كما دمجت في الشيخ حسني شخصيتين رئيسيتين في الرواية هما الأمير عوض الله ابن مالك المقهى والعم عمران الذي اكتشف موت العم مجاهد في أحداث الرواية وهو أيضا من تحدث في الميكروفون المفتوح في العزاء خلافا لما ورد في الفيلم.

شكل فيلم “الكيت كات” مثالا نموذجيا في تحويل العمل الأدبي إلى رؤية سينمائية، فلم يلهث السيناريو وراء هاجس أن يكون أمينا للرواية، كما لم تتولد عنده عقدة خيانة النص الأدبي، وإنما أعاد تشكيل الرواية بما يحقق البناء الذي يسمح بنقلها للسينما، فإذا كان النص الأدبي الأصلي قد سعى إلى تقديم رؤية لعالم إمبابة في مقابلة بين تاريخ المكان وواقعه منظورا إليه من خلال العلاقات الاجتماعية لساكنته، فإن الفيلم حقق ذات المبتغى مع ميزة تجنب التعقيد الذي حفلت به الرواية ؛ حين نقل كل ما أرادت الرواية التعبير عنه من خلال رؤية ضرير.

حضور البصيرة وعمى البصر

تٌصنف رواية “مالك الحزين” بأنها رواية مكان؛ فحي امبابة اختزل في المقهى المهدد بالهدم ليتحول إلى برج بعد أن تعلقت به قلوب السكان باعتباره ملاذها الوحيد، ويصعب على أي فيلم المغامرة بمعالجة قصته من هذه الزاوية مما يعيد إلى الأذهان المعضلة الأزلية لاقتباس النص الروائي للسينما، إلا أن المخرج- المؤلف سلك مسلكا آخر جعل فيلمه يقدم نموذجا في تعاطي السينمائي مع النص الأدبي، فقد اختار أن يقص الحكي الروائي برؤية شخص أعمى على إلمام رهيب بأدق تفاصيل حياة الناس بحي “الكيت كات”.

لم يشتغل الروائي عكس ما قام به السينمائي على الخلفية النفسية لشخصية الشيخ حسني، فكل ما كان يصنعه قد يبدو للقارئ على أنه مجرد حدق وفهلوة من شخص أعمى، حتى إن قيادته للشيخ عبيد (على حسنين) / جنيد في الرواية كان بداعي التكسب في لعبة معتادة من جانبه لدرجة أن عنوانا فرعيا في الرواية خصه بلقب ”صائد العميان”.

قدم الفيلم، الشيخ حسني كشخص رافض لإعاقته البصرية، وكانت لازمته جاهزة دوما للرد على كل من يصفه بالأعمى، ”أنا أعمى يا غبي ، ذا أنا أشوف أحسن منك في النور وفي الظلمة كمان”، وحين يتعرض لأية محاولة استغلال وانتقاص من قدراته يجيب بلازمة أخرى ”أنا ما بحبيش اللى يستعميني”، وللخروج من محبس الإعاقة ، يدمن هوية تبدو مستحيلة لذي إعاقة مثله وهي ركوب العجلات والموتوسيكلات ، في حياته اليومية يتصرف مثل شخص مبصر، فهو يصفع في الموضع الصحيح ، ويتعرف على المعلم رمضان في المقهى دون أن يراه ، كما طور حاسة استشعار عوضته عن فقدان البصر؛ فها هو يكشف خيانة جارته روايح ويضبط الهرم في دورة مياه بيت المهندس حسن، ويتعرف على إبنه يوسف الذي كان يتعقبه من وقع خطاه، وحتى حين يقود الضرير الشيخ عبيد إلى السينما وإلى ركوب قارب على النيل أو للجلوس على مقهى ووصف مفاتن امرأة لم يكن ذلك للتكسب – كما في الرواية – وإنما للاستمتاع بإحساس المبصر من تصديق الضرير ولو كان يعلم في قرارة نفسه بأن ما يحكيه من محض خياله.

لقد أراد الشيخ حسني أن يُبرهن للجميع، بأنه لئن كان أعمى، فإنه متقد البصيرة عكس كثير من المبصرين، وهذا الإصرار يقود إلى مفتاح آخر من مفاتيح شخصية الشيخ حسني، وهو التحدي؛ تحدي الإعاقة وتحدي الفقر وتحدي اكراهات الحياة في إمبابة وسط مبصرين، والخروج من تحدي للدخول في آخر.

لم تمنع كل الاكراهات المنوه إليها أنفا الشيخ حسني من أن يكون مُحبا للحياة متمسكا بالإقبال على كل مباهجها صانعا للبهجة وهذا صلب المفتاح الثالث لشخصيته، ألم يقل للعم مجاهد “أنا بكلم الناس حوالين الجوزة، بفضفض، بضحك وأغني في قعدة حلوة لغاية ما موت”.

من جماليات الفيلم البصرية

بصرف النظر عن القصة التي استهوت أجيالا من الجمهور، تعود القيمة الفنية لفيلم “الكيت كات” للغته السينمائية الراقية، فهو مصنوع بإتقان وحرفية، ساهمت في تحقيق ذلك التكامل الذي ينشده كل فيلم بين الشكل والمضمون.

عكس ما يعتقده كثيرون، لم يصور من الفيلم في منطقة الأحداث الحقيقية إلا أجزاء جد محدودة همت المناظر الخارجية، أما الحارة والشقق فجنريك الختام دل على مكان التصوير باستوديو جلال، وهنا يبرز العمل الذي قام به المشرف الفني ومبدع الديكور أنسي أبو سيف الذي أجاد في إعادة إنتاج أحد نماذج حواري منطقة امبابة في الاستوديو و تشكيلها بمختلف الأكسسورات، ولولا الإشارة الواردة في جنريك الختام لاقتنع المتفرج فعلا بأن الحارة في قلب الكيت كات، والمقياس دوما في نجاح الديكور مرتبط بمدى اقتناع الجمهور بواقعيته، يُحكى أن سكان عدة مناطق بالقاهرة تنازعوا احتضان حواريهم تصوير فيلم “العزيمة” لكمال سليم رغم أن الثابت بأن ديكورات الحارة التي ظهرت في الفيلم تم تنفيذها بالأستوديو.

ذهب جانب كبير من ميزانية الديكور لتنفيذ محيط مشهد قيادة الشيخ حسني للموتوسيكل في الحارة، في أفلام أخرى قد يرغم منتجون آخرون المخرج على الاستغناء عن المشهد، لكن التمسك بتنفيذه شكل قيمة مضافة ساهمت في أسطرة الفيلم الشيء الذي يستدعي التنويه بسينما تحترم مشاهديها.

على أن المتفرج المتعود على حرفية أفلام الحركة سيما الأمريكية، قد يلاحظ الاصطناع الذي ميز بعض لقطات هروب الناس لتفادي الموتوسيكل المجنون الذي يقوده الشيخ حسني، و في ذات المشهد لم يوفق الفيلم في إخفاء معالم دوبلير الفنان محمود عبد العزيز في اللقطتين المتوسطتين التي ظهر فيهما الموتوسيكل كاملا في عمق الكادر رغم محاولة طمس قسمات وجه الدوبلير بجسم طفل صغير علق برأسه على ما بدا لكاتب هذه السطور والذي يتمنى أن يكون مخطئا في ملاحظته.

تميزت حركات الكاميرا بالتنوع، حضرت الكاميرا الثابتة كقاعدة مع توفق في دخول الشخصيات للكادر والخروج منه، وحضر الترافلينغ والكاميرا المحمولة على الكتف سيما في مشهد الموتوسيكل في الحارة.

رافقت اللقطة المقربة أغلب ظهورات محمود عبد العزيز، وهو اختيار واع حتمته الرغبة في إبراز مختلف التعابير على وجه ذي العاهة ونقل انفعالاته وتفاعلاته مع مختلف المواقف التي يتعرض لها، ولإظهار قدرته على الاستشعار وتدبير إعاقته كانت الكاميرا تركز في لقطات كبيرة مقربة على الأطراف العلوية والسفلية كاستدلاله على الطريق بتلمس الحائط بيده أو بتسبيق الرجل اليمنى للاهتداء أثناء المشي.

حبل الفيلم بمجموعة من التوظيفات الذكية للكاميرا وزوايا التصوير، اختار كاتب هذه السطور التعليق على ثلاثة منها:

في المشهد الذي يدخل فيه الشيخ حسني في جدال مع المعلم عطية حول المشاريب المجانية بالمقهى، تفرض تقنية الحقل (champ) وخارج الحقل contre champ نفسها على أي مخرج يصور حوار بين اثنين، لكن الإضافة التي حملها الفيلم، أن المعلم عطية وهو شخص مبصر كان يحتل الحقل أثناء حديثه بالنظرة الأمامية، في حين كان الشيخ حسني يظهر في خارج الحقل بالنظرة الجانبية في تركيز على الأذن وهو أمر طبيعي لأن الضرير لا يتواصل إلا بسمعه ، مما تنتفي معها الحاجة للتواصل البصري.

في المشهد الذي يقود فيه الشيخ حسني الشيخ عبيد في الحارة، تنزل الكاميرا تحث ركبتي الرجلين لتركز على جلبيتهما في لقطة مقربة قد تبدو نشازا مقارنة بتشكيل الكادرات التي لعب عليها الفيلم حتى هذه اللحظة، لكن اللقطة أدت دورها في إبراز خطوة الشيخ حسني الواثقة في مقابل خطوة الشيخ عبيد المضطربة الشيء الذي يشي بأن الشيخ حسني كان يحاول أن يكون متحررا وهو يلعب دور المبصر على الشيخ عبيد.

من أجمل مشاهد الفيلم، ذلك المشهد الذي يحمل فيه الشيخ حسني جثمان العم مجاهد على عربة مجرورة مخترقا ممرا طويلا بين الحواري، كان ضبط الكادر مبدعا باستعمال تقنية الترافلينغ نحو الأمام ، وزاد من جماليته بزوغ نور الفجر على أنغام موسيقى تصويرية لاءمت تلك الأجواء الحزينة.

لا يهاب داوود عبد السيد التصوير بالليل، بل خاض هذه المغامرة في القسم الأكبر من أفلام بعينها مثل “البحث عن سيد مرزوق” و”أرض الأحلام”، والمعلوم أن التصوير بالليل يتطلب اشتغالا مضاعفا على الإضاءة، وهو ما وفق فيه المخرج بمعية مدير تصويره محسن أحمد باستثناء بعض الهنات البادية للعيان، ومنها المشهد الافتتاحي الذي لم يُقنع في تمثل الإنارة العمومية، حيث بدت أضواء الكشاف الضوئي للأستوديو ساطعة على الجدران.

على أن أجمل مناظر الفيلم كانت بلا مراء مناظر بزوغ الصبح التي جاءت مقنعة وبدت الإضاءة موحدة على نور فلق الصبح، ولا ندري ما إذا كانت هذه المناظر قد أخذت في الضوء الطبيعي على نهج مخرجي الموجة الجديدة الفرنسية ومن سار على منوالهم أم أنها خضعت للمؤثرات التقنية.

دور الموسيقى والغناء في نجاح الفيلم

يندرج فيلم “الكيت كات” ضمن الأعمال التي تدين بجانب من نجاحها للموسيقى التصويرية في تجربة تذكرنا بالدور التي لعبته الموسيقى في أسطرة مجموعة من أبرز روائع السينما الايطالية.

وضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار راجح داوود الذي قدم مجموعة من التنويعات على مقطوعة أسماها “بسكاليا”.

السائد قبل فيلم “الكيت كات” أن كل التجارب السينمائية التي اشتغلت على الحارة المصرية كانت تعتمد الموسيقى الشعبية المرتكزة على الإيقاع لخلق التناسق مع الأجواء الشعبية في نمطية مشهودة، وعندما جاء راجح داوود اختار أن يقدم موسيقى الفيلم في قالب كلاسيكي قد يبدو لأول وهلة متنافرا مع أجواء العمل.

حاول لحن “بسكاليا” التعبير عن جو الكوميديا السوداء بموسيقى حزينة متحررة من الإيقاع في أسلوب جنائزي تغلب عليه مسحة صوفية، كانت الآلات الموسيقية المكونة من الأرغن والكمان والتشيلو والعود تتناوب منفردة أو متداخلة لخلق تنويعات تخدم مختلف أجواء الفيلم؛ في المشاهد التي يظهر فيها الشيخ حسني يمشي منفردا، كان التوزيع الموسيقي يوحي بالعجز، فيما يتغير التوزيع في المشاهد التي يظهر فيها يوسف وفاطمة ليخلق أجواء توحي بالضياع ، وفي المشهدين الذي يركب فيهما الشيخ حسني الموتوسيكل تصبح الموسيقى مفعمة بالحيوية وكأنها تحقق الرغبة التي عبر عنها الشيخ حسني في أن يطير وهو يسوق موتوسيكل .

لا تلعب الموسيقى – عكس المألوف في السواد الأعظم من الأفلام العربية- دور المضيف للمشاعر توظف لإيصال المشاعر التي يعجز المخرج على إيصالها بصريا، وإنما وظفت في أحيان كثيرة كخلفية للحوارات والمنولوجات.

تأثر داوود عبد السيد بنهج أستاذه يوسف شاهين في التوظيف الكثيف للغناء في أفلامه، فقدم ثلاثة أغاني بصوت بطل الفيلم هي البلبل غنى وغنى والصهبجية للموسيقار سيد مكاوي ويا الله بينا تعالوا لابراهيم رجب، وعلى عكس أغلب أعمال يوسف شاهين، يبدو تقديم الأغاني في الفيلم مبررا بالقصة، حيث البطل مدرس موسيقى متقاعد وعازف عود.

استثمر الفيلم وجود سوابق غناء للفنان محمود عبد العزيز سيما في فيلميه “الكيف”1985 و”جري الوحوش” 1987، وهو إن لم يكن يتمتع بخامة صوتية طربية قوية، إلا أن في صوته شجن ومسحة خاصة تصلحان لأداء قالب المونولوج الهزلي.

على غرار الموسيقى التصويرية، ساهم الغناء في نجاح الفيلم، سيما أن الأغاني جاءت في مواضع مختارة بعناية وبشكل متباعد جعلها لا تكسر إيقاع الفيلم ولا تبدو أنها حشرت عنوة في العمل.

فيلم الممثل

تتطلب أفلام الملاحم أو تلك التي يحضر فيها البطل بشكل طاغ في الأحداث ممثلين بمواصفات خاصة، يحكي داوود عبد السيد ومحمود عبد العزيز في أحاديثهما للصحافة بأنهما اتفقا على المشروع وظلا لخمس سنوات يبحثان عن ممول، مما يعني أن محمود عبد العزيز كان في ذهن المخرج – المؤلف منذ أن كان الفيلم فكرة، لمواصفات لم يجدها في غيره من مشخصي مصر.

قدم محمود عبد العزيز في فيلم “الكيت كات” واحدا من أقوى أدواره إن لم نقل أعظمها في السينما، بدليل أنه نال عليه خمس جوائز، يُحكى أنه تنافس في مهرجان الإسكندرية السينمائي 1991 على جائزة أحسن ممثل مع نور الشريف عن فيلم “الصرخة” وأحمد زكي عن فيلم “الراعي والنساء” ونالها باستحقاق، وقد علق أحمد زكي “محمود أدى دور الأعمى أفضل مني في دور طه حسين وأفضل من أي حد تاني شفته”، وحين تأتي هذه الشهادة من عبقري التقمص بجدر أن نتساءل عن سر إمساك محمود عبد العزيز بزمام شخصية الشيخ حسني ؟

مهما بلغت موهبة الممثل وإلمامه بأدق أسرار مهنته، فإن الإجادة في تقديم الأدوار المركبة، لا يمكن أن يتم دون بحث واشتغال ثم تدريب.

للإعداد للشخصية، حكى محمود عبد العزيز في أحاديثه التلفزيونية، أنه جلس إلى دكاترة طب العيون كالدكتور على المفتي والدكتور أسامة الحوفي لمعرفة فروق التعبير عن الانفعالات بين من ولد كفيفا و من كف بصره، كما جالس مجموعة من المكفوفين بمركز “النور والأمل”، ولرسم معالم شخصية الشيخ حسني استعان بما ترسب في ذهنه من ملاحظاته لمجموعة من المكفوفين ذكر منهم أحد معارفه ويدعى الشيخ حبشي، وكفيف التقاه في القطار وآخر مقريء في عزاء دون إغفال تأثير صداقته واحتكاكه بالموسيقار الكفيف سيد مكاوي، ولإعطاء تشخيصه صِدقيّته كان يضع أثناء التصوير عدسات لاصقة في العين تحجب الرؤيا.

وصل محمود عبد العزيز بشخصية الشيخ حسني أعلى مستويات الأداء التمثيلي في إبهار بصري بقوة تقمصه لشخصية الضرير، فقد أثار الإعجاب بحركته عند التنقل في مزج بين الحذر والثقة ولفت الأنظار بإعمال حواسه الأخرى كتلوين صوته مع المواقف للتعبير عن انفعالاته، واستعمال حركة الأنف والحاجبين، وتوظيف الرأس والأذنين لاستراق السمع ولإبراز القدرة الخارقة على الاستشعار، فقدم بكل ذلك أجمل أداء يقدمه ممثل عربي لشخصية الضرير.

بعدما يقارب ثلاثين سنة من خروجه للقاعات، لا يزال فيلم “الكيت كات” ظاهرة فنية وجماهيرية تنتزع الإعجاب، بل دخل في سينمانا خانة ما يسمى بأفلام الشغف cult movies، فلا يزال يشاهد من كثيرين بمتعة المشاهدة الأولى ، ولايزال ينتزع معجبين جدد ممن لم يعايشوا زمانه، كما دخلت أفيهات أبطاله دائرة التداول الجمعي ، وترسخ عند النقاد والهواة كقيمة فنية وجمالية، ولعله ما قصد كاتبه ومخرجه بالذات بإحدى مقولاته الجميلة “هناك أفلام تُشاهد مرة واحدة ولا يشعر من يشاهدها برغبة في مشاهدتها مرة أخرى، وهناك أفلام تكون أشبه بقطعة موسيقية جميلة نرغب في الاحتفاظ بها وتكرار سماعها كثيراً.”