هموم وشجون وصنائع في البحث عن الفيلم الضائع

لقطة من فيلم “ليلى” (1927)

لقطة من فيلم “ليلى” (1927)

الفيلم تاريخ. هذا أمر لا ريب فيه. في الفيلم، كل فيلم، سواء كان روائيا أو تسجيليا، طويلا أو قصيرا، يمكنك أن تشاهد ملامح الفترة التاريخية التي ظهر فيها.. الملابس، الديكورات، تفاصيل البيوت من الداخل، العمارة، تصفيفات الشعر، طرز السيارات أو العربات، طريقة الحركة، إيقاع الحياة في الشارع، كيف كان الناس يعيشون، وكيف كانوا يتحدثون، وكيف كانت لغة الحديث اليومي بين البشر ثم كيف تطورت.

تاريخ الفيلم هو تاريخ الانسان منذ ظهور السينما حتى يومنا هذا، أي منذ ما يقرب من 125 سنة. وقد تطور الفيلم في تقنياته وأفكاره وأشكاله وأساليبه ووسائل عرضه، بل وفي تأثيره على البشر أيضا. وكل الأفلام على الإطلاق، ذات قيمة تاريخية مهما اختلفنا حول مستواها الفني، فهذا لا يهم، فالمهم قيمة الفيلم كوثيقة. وكل فيلم هو وثيقة على نحو أو آخر، لذلك أنا من الذين يتحفظون على مصطلح “فيلم وثائقي” وأفضل “تسجيلي”، فمن الممكن حسب ما قدمته من تفسير، أن نعتبر كل الأفلام وثائقية، حتى لو لم تحتو على مشاهد مصورة مباشرة من “الواقع”، لأن كل فيلم هو شاهد على عصره بملامحه المختلفة حتى لو كان يروي قصة خيالية تماما فهو في هذه الحالة إنما يعبر أيضا عن الخيال وطريقة صياغة وصناعة الخيال في زمن محدد.

هذا المغزى “الفلسفي” لقيمة الفيلم كوثيقة “تاريخية” رغم أي شطحات خيالية أو مبتكرة، يقودنا بالضرورة إلى أن الحفاظ على تراث السينما في العالم وليس في بلد ما بل في كل البلاد، هو حفاظ على التاريخ الإنساني نفسه، والفيلم لم يعد ملكا لصاحبه منذ أن بدأ يعرض في العالم عبر شركات التوزيع التي تمتلك حقوق توزيعه لكنها لا تمتلك التاريخ.

لذلك نشأت المؤسسات التي تهتم بحفظ هذا التراث، بالبحث عن الأفلام القديمة التي أصبحت في عرف “المفقودة” واكتشافها والكشف عنها للعالم بعد ترميمها واستعادة أجزائها المفقودة ووضعها معا في السياق الأصلي واستعادة ألوانها الأصلية إن وجدت، أو صورها النقية وتحويلها أيضا الى نسخ رقمية حديثة فائقة الوضوح بحيث يمكن أن تصمد للزمن لمئات السنين.

كانت النسخ الأصلية (السلبية) من الأفلام تصنع في الماضي من مادة السليولويد التي تدخل في تكوينها مادة نترات الفضة وهي قابلة للاشتعال كما يسهل تحللها من مرور الزمن خاصة لو حفظت الأفلام في درجات حرارة غير مناسبة. وقبل عام 1951 كانت كل الأفلام مصورة باستخدام نترات السليولوز والكافور مع نترات الفضة لذلك فقد العالم الكثير من الأفلام.. آلاف الأفلام تحللت نسخها الأصلية (نتيجة العمر الافتراضي المحدود للمادة) وذابت وانتهت من الوجود، وآلاف الأفلام الأخرى التهمتها النيران في حرائق كبيرة منها على سبيل المثال الحريق الذي نشب في 9 يوليو 1937، في مخزن الأفلام بشركة فوكس في هوليوود وقضى على مخزون الشركة من الأفلام التي أنتجت قبل 1932 ومنها أفلام نادرة، واحترقت النسخ السلبية الأصلية منها، واعتبره المؤرخ السينمائي أندرو سلايد، الفاجعة الأكبر التي تعرضت لها أفلام نترات الفضة في التاريخ.

معهد السينما الأميركي يقدر نسبة ما فُقد من الأفلام الأميركية المنتجة بين عامي 1895 و1918 بـ 85 في المائة. والنسبة قريبة من ذلك في الأفلام الإيطالية والاسكندنافية والفرنسية ومن بين ضحاياها حسبما يذكر الباحث ريمون بورد، أفلام لجورج ملييس وفردينا زيكا وأولى أفلام أبيل غانس وموريس ستيللر وفيكتور سغوتروم.

الوجه الآخر للمشكلة أنه مع الانتقال بعد عام 1951 الى استخدام مادة أكثر أمانا في تصوير الأفلام، قام كثير من المنتجين بتدمير آلاف الأفلام القديمة التي ظنوا أن لا قيمة لها طالما أنها لم تحقق نجاحا جماهيريا.

وفي وقت من الأوقات حذرت اليونسكو من أن العالم يفقد في كل دقيقة فيلما. وقيمة الفيلم كتراث ثقافي مسألة غير معترف بها حتى يومنا هذا في العالم العربي، أقصد من الناحية العملية. صحيح هناك الكثير من الباحثين والنقاد وأساتذة السينما تحدثوا وكتبوا وحذروا من خطورة تحلل النسخ السلبية وضرورة انقاذها من التلف وأهمية انشاء دار المحفوظات السينمائية (السينماتيك) لكن وزارات الثقافة والحكومات المنوطة بهذه المهمة لم تخصص ميزانيات حقيقية لترميم وإنقاذ وحفظ الأفلام حتى الآن.

والبحث عن الأفلام مهمة صعبة وشاقة وتحتاج الى تمويل. لذلك لا يوجد من يقوم بها في مصر والعالم العربي، لأن الدولة ليست مستعدة لتمويل مهمة البحث والتقصي والتنقيب في أرشيفات العالم ودور العرض ومكتبات الأفلام، من أجل العثور على ما يعتقد أنه من الأفلام “المفقودة”.

في بداية انشاء دور السينما كان معظم ملاكها من اليهود الذي غادروا مصر في الخمسينات، وكانت دور السينما تمتلك الكثير من الأفلام والواضح أن الكثير من هذه الأفلام وجدت طريقها الى إسرائيل، بدليل أن كتابا صدر في إسرائيل قبل سنوات، يذكر قائمة بنحو مائة فيلم مصري صورت قبل عام 1912 موجودة في الأرشيف السينمائي الإسرائيلي. وهي أفلام لا يعرف عنها أحد في مصر شيئا وغير موجودة أصلا في فيلموغرافيا السينما المصرية التي لم تكتمل حتى يومنا هذا. وعندما نقول “كتابة الفيلموغرافيا” فالمقصود رصد جميع البيانات والمعلومات الخاصة بجميع الأفلام التي صورت وانتجت على أرض مصر، فكلها “أفلام مصرية” حتى لو كان من أنتجوها من الأجانب المقيمين أو الذين جاءوا خصيصا للتصوير في مصر.

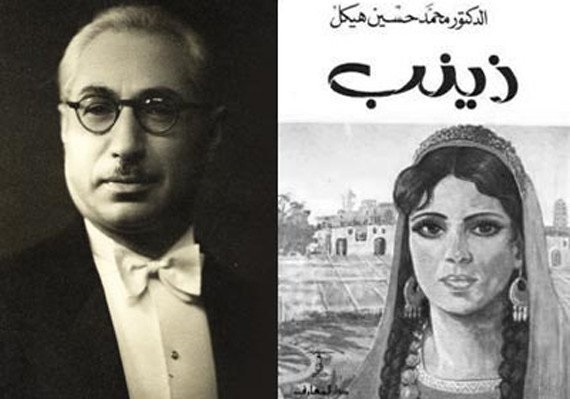

وقبل نحو خمسة وعشرين عاما اتصلت بي شابة إيطالية من روما تسألني عما أعرفه من معلومات عن المخرج السينمائي الإيطالي فيكتور روسيتو الذي أخرج أربعة افلام في مصر في الفترة بين الحربين. ولم أكن أعرف سوى أن. المؤرخ والباحث المصري الراحل أحمد الحضري اكتشف وهو يعد كتابه في تاريخ السينما المصرية، فيلم “في بلاد توت عنخ آمون” وهو فيلم روائي صامت أخرجه روسيتو عام 1923. واعتبره الحضري أول فيلم روائي مصري وليس فيلم “ليلى” كما هو معروف وسائد. ولكن أين هو الفيلم؟ وأين أفلام روسيتو المصرية الأخرى؟ ربما تكون الإجابة عند الايطاليين!

المؤسسة الدولية التي يرأسها المخرج سكورسيزي تقوم بدور رائد في مجال ترميم واحياء الأفلام القديمة. ومهرجانات السينما الدولية الكبرى مثل كان وفينيسيا وبرلين تمول وتدعم وتتعاون مع أرشيفات أوروبية في انقاذ وتجديد الأفلام الكلاسيكية وتوفير نسخ رقمية حديثة منها. ويتم هذا سنويا خصيصا للعرض في هذه المهرجانات قبل أن يصبح متاحا للتداول في أسطوانات البلو راي. ومن هذه الأفلام على سبيل المثال، فيلم “نابليون” (1927) لأبيل جانس.

البريطانيون تمكنوا من استعادة وترميم عدد كبير من الأفلام الصامتة التي صورت عن مسرحيات شكسبير. وتقول المعلومات التي نشرها معهد الفيلم البريطاني إن 300 فيلم أنتجت عن أعمال شكسبير حتى نهاية عصر السينما الصامتة. وأصبح لدينا اليوم شريط يتضمن مقاطع من 24 فيلما من هذه الأفلام التي لم يشاهدها أحد منذ عشرات السنين، على أسطوانة مدمجة مثل “يوليوس قصير” (1908) و”العاصفة” (1908) و”تاجر البندقية” (1910) و”كليوباتره” (1910) و”الملك لير” (1910) و”ريتشارد الثالث” (1911).. ومنها أيضا فيلم “روميو وجوليت” الذي يعتبر أول فيلم يظهر فيه الممثل الكبير جون غيلغود عام 1924، كلها مصحوبة بالموسيقى التي كانت تستخدم في ذلك الوقت لمتابعة الأفلام الصامتة في دور العرض.

من ضمن عشرات الأفلام المفقودة في مصر، لدينا حتى الآن ثلاثة من الأفلام العشرة التي قام ببطولتها نجيب الريحاني، مازالت مفقودة. هي أفلام “صاحب السعادة كشكش بيه” (1931)، و”حوادث كشكش بيه (1934)، و”بسلامته عايز يتجوز” (1936).وكان قد تم العثور مصادفة في فرنسا قبل سنوات قليلة، على فيلم “ياقوت” (1934) الذي كان يعتبر مفقودا. وهو من أفلام الريحاني. وأنا من الذين يؤمنون بمقولة مؤسس السينماتيك الفرنسية هنري لانغلوا “لا يوجد فيلم مفقود طالما أننا لم نبدأ البحث عنه”!

من التحذيرات التي نشرتها اليونسكو في تسعينات القرن الماضي أنه مع كل فيلم جديد يولد يختفي ألف فيلم قديم، وأن العالم يشهد اختفاء فيلم قديم كل دقيقة تقريبا. والمقصود تحلل النسخ السلبية القديمة المصورة حسب الأنظمة الكيميائية التقليدية قبل الانتقال الى الشرائط الأكثر أمانا وقبل أن ظهور عصر التقنية الرقمية الحالية، أو قيام أصحاب الأفلام بالتخلص من نسخها الأصلية بالحرق والتدمير، لاعتقادهم بأن لا قيمة لها وأنهم يستطيعون انتاج أفلام أهم. ومن أخطر المشاكل التي قابلت الأفلام الصامتة أنه مع ظهور الفيلم الناطق تم التخلص من آلاف الشرائط القصيرة والطويلة الصامتة اعتقادا من أصحابها بأن الجمهور لن يشاهدها كما أن دور السينما لم تعد مجهزة بآلات عرض مناسبة لها بعد دخول الصوت.

ومن المعلومات المزعجة ما نشرته مؤسسة مارتن سكورسيزي لإنقاذ الأفلام التي قالت إن نصف الأفلام الأميركية المنتجة قبل عام 1950 (أي قبل الانتقال من الأفلام التي تصور على شرائط مصنوعة كانت تدخل في صنعها مادة نترات الفضة القابلة للاشتعال وذات العمر الافتراضي القصير) وأكثر من 90 في المائة من الأفلام المنتجة قبل علم 1929 قد اختفت من الوجود. وقدر الأرشيف السينمائي الألماني أن ما بين 80 إلى 90 في المائة من الأفلام الصامتة قد اختفى، وتتضن القائمة التي أعدها الأرشيف نحو 3500 فيلم مفقود.

أفلام ما قبل 1950 لم تتعرض فقط للحرائق والإهمال في الحفظ بل كان السبب الرئيسي في اختفائها هو عدم ايمان شركات الإنتاج بأهمية حفظها والاحتفاظ بها لقيمتها التاريخية فقد كانت القيمة التجارية أهم من التاريخ، وبالتالي تم تدمير آلاف الأفلام التي رأي صناعها أنها لن تدر عليهم أرباحا وأن الانفاق على حفظها يحملهم عبئا ماليا دون مردود. وكان هناك دون أدنى شك، تفكير مماثل لدى أصحاب شركات الإنتاج السينمائي في مصر، فقد فضل الكثيرون منهم بيع النسخ السلبية “النيغاتيف” للأجانب أو لبعض شركات التليفزيون التي تخصص قنوات تعرض الأفلام، وضاع بالتالي قسم كبير من الأفلام المصرية. فقد تقاعست الدولة التي رفعت أيديها تماما عن السينما، ورفضت بالتالي تحمل مسؤولية شراء مئات الأفلام من أصحابها، مفضلة ترك المشكلة لأصحابها يتصرفون فيها كما يحلو لهم بدعوى أن السينما أصبحت تخضع مثل أشياء أخرى كثيرة في مصر، لمنطق السوق. كما لو أن قيمة الفيلم قد اختصرت في الناحية المادية فقط، مع تجاهل قيمته الثقافية والتاريخية. وزعم البعض أن شركات التليفزيون (غير المصرية) التي اشترت النسخ السلبية من الأفلام المصرية قامت بترميمها وتحويلها الى نسخ رقمية بعد ان أنفقت عليها أموالا طائلة لا تمتلكها أصلا وزارة الثقافة المصرية، وأن اللوم يجب أن يقع بالتالي على من تقاعس عن إنفاق المال والشراء والاحتفاظ بالنسخ الأصلية داخل مصر، وليس على من تقدم واشترى وأنفق المال على الترميم والإنقاذ. وهي زاوية أخرى للنظر الى الأمر.

في عام 2002 عندما كنت رئيسا لجمعية نقاد السينما المصريين تصديت لقيادة حملة إعلامية لإنقاذ تراث السينما المصرية. نشرنا سلسلة مقالات ودراسات في مجلة “السينما الجديدة” التي ترأست تحريرها وكانت تصدر شهريا عن الجمعية، ونظمنا ندوة في المجلس الأعلى للثقافة حضرها عدد كبير من السينمائيين والمثقفين والنقاد، وكان يجلس الى جواري على منصة الحوار كمتحدثين رئيسيين: سمير غريب الرئيس السابق لما يسمى صندوق التنمية الثقافية الذي كانت له تجربة مباشرة في هذا المجال، والدكتور صلاح حسب النبي وكان وقتها رئيس شركة مصر للاستديوهات والتوزيع التي تمتلك التراث السينمائي من الأفلام التي أنتجت في عصر مؤسسة السينما الحكومية، وكانت الشركة وربما مازالت، تتبع وزارة الاستثمار التي تولت الاشراف على تركة القطاع العام في السينما من الاستديوهات والمعامل وأرشيف الأفلام المنتجة من طرف “مؤسسة السينما”.

كنا قد عرضنا في البداية فيلما تسجيليا طويلا بعنوان “إنقاذ كلاسيكيات السينما المصرية” من اخراج الممثل المصري المقيم في هوليوود سيد برية. وكان الفيلم صادما فقد أظهر بالتصوير المباشر كيف تم اهمال حفظ الأفلام القديمة في أرشيف الدولة مع تغاضي الجميع وصمت المؤسسات الرسمية، بل وكيف طالب بعض المنتجين وقتها بحرق الأفلام القديمة!

فيلم سيد بدرية قوبل في الصحافة المصرية وقتها بهجوم شديد وصل إلى حد القول ان بدرية كان لصا للمنازل في بورسعيد قبل أن يهاجر الى أمريكا ويعمل بالتمثيل. ورفض رئيس المركز القومي للسينما وقتها ارسال فيلم “المومياء” لترميم نسخته السلبية وإنقاذ ألوانه، بدعوى أن الشركة الأميركية التي اقترحت القيام بهذه العملية يمكن ان تستولي على النسخة ولا تعيدها لمصر. ولكن الحقيقة أن الشركة ارادت مقابل قيامها بالعملية، الحصول على حق تنظيم بعض العروض (غير التجارية) للفيلم وهو ما رفضه، بينما الحقيقة ان عرض الأفلام المصرية (خاصة التي أنتجتها الدولة) عن طريق المركز القومي للسينما يتم في العالم كله من خلال أسابيع الأفلام والمهرجانات التي تشارك فيها مصر من دون أدنى اعتراض أو تحفظ. وكلها تصورات ساذجة قمت بالرد عليها وتفنيدها في الصحف في ذلك الوقت. لكن الجدل استمر، وكان أساسه تبرير الفشل. وكفي!

المهم أن سمير غريب اعترف في الندوة التي أشرت إليها بأن فيلم سيد بدرية “يفضح الواقع المزري” وهو حقيقي. وقال انه شخصيا كان صاحب مشروع لترميم الأفلام المصرية القديمة يعتمد على انشاء معمل للترميم، وتكوين أشخاص قادرين على القيام بالعملية عن طريق ارسال بعثات للخارج، وضرورة عمل اكثر من نسخة سلبية من الفيلم على ان تحصل الدولة على نسخة منها تضمها الى الأرشيف إجباريا.

إلا أن سمير غريب قال عندما سألته لماذا لم ينفذ هذا المشروع وهو كان “في السلطة” وقتها؟ قال إن المشكلة الأولى تكمن في البشر، فالحلول معروفة لكن المشكلة أن الجميع فاقدون إرادة الحل على جميع المستويات في الدولة. وكان هذا اتهام مباشر لوزير الثقافة فاروق حسني.

وقال صلاح حسب النبي إنهم تمكنوا من استعادة نسخ 350 فيلما من “أفلام النترات” بالأبيض والأسود من فرنسا بالتعاون مع وزارة الثقافة الفرنسية كانت قد بيعت من قبل أصحابها. إلا أن الناقد العزيز الراحل سمير فريد رد قائلا إنه لم يسمع عن هذا الأمر من قبل، وإن كان قد حدث فهو يعتبره نوعا من “القرصنة” لأنه لا يوجد شيء اسمه مباع بل كانت هناك حقوق توزيع لمدد محددة انتهت، وقد صنعوا نسخا سلبية من النسخ الإيجابية وهو تصرف غير قانوني تتحمل مسؤوليته غرفة صناعة السنيما في مصر التي تمثل المنتجين والموزعين.

في عصر لاحق تم ترميم “المومياء” عن طريق مؤسسة سكورسيزي دون أن تستولي المؤسسة على الفيلم، وتم وضع تخطيط كامل شامل لبناء أرشيف لحفظ الأفلام المصرية وصيانتها، وسافر كل من تعاقبوا على رئاسة المركز القومي للسنيما للسينما منذ عام 2001 حتى عهد قريب جدا، إلى فرنسا بزعم توقع اتفاقية مع فرنسا بهذا الشأن، والاتفاق والتنسيق وبحث التعاون وتوقيع العقد.. وكنت شاهدا على بعض هذه التفاصيل عن قرب في 2012. ولكن شيئا لم يحدث، فلم تتم إقامة “السينماتيك” المصرية رغم تخصيص مكان للبناء، ولم يتم اصدار قانون جامع مانع لتنظيم عملية حفظ الأفلام، وكلما أمكن يتبرع الفرنسيون بنسخة من فيلم ما من الأفلام “المفقودة” كما لو كانوا يلفتون نظر السلطات المصرية المسؤولة إلى حقيقة تقاعسها عن القيام بمهمتها، ولكن الجميع سعداء بأنفسهم، وبرحلاتهم إلى باريس والاستمتاع بمشاهدة بعض الأفلام ولكن أساسا- التسوق وإنفاق “بدل السفر” في شراء “لوازم المدام” والذي منه. أما نزيف الأفلام المصرية القديمة فهو مستمر حتى إشعار آخر!