“في انتظار السعادة” لعبد الرحمن سيساكو: موسم الهجرة إلى السؤال

حسن أبومازن

يعتقد الكثيرون أن فيلم “هيرماكونو: في انتظار السعادة” هو الانطلاقة الحقيقية لسينما “عبد الرحمن سيساكو فبالرغم من أنه سبق وقدم العديد من التجارب السينمائية التي تنوعت ما بين الروائية والوثائقية القصيرة والطويلة. ولكن مخرج “روستوف – لواندا” و”الحياة على الأرض”، استطاع أن يلفت انتباه العالم بفيلمه “في انتظار السعادة” الذي أنتج في عام 2002 وعرض في مهرجان كان السينمائي في نفس العام في قسم “نظرة ما”، واستطاع حصد جائزة اتحاد نقاد السينما- الفيبريسي في تلك الدورة من المهرجان.

قبل ذلك بسنوات دشن “سيساكو” مسيرته السينمائية بالعديد من التجارب التي تعد امتدادا للإرث السينمائي الأفريقي مستكملاً مسيرة من سبقه من المخرجين الأفارقة العظام من أمثال “عثمان سيمبين” و”ميد هوندو”.

عبد الرحمن سيساكو المولود في موريتانيا لأب مالي وأم موريتانية، هاجر صغيراً إلى مالي رفقة عائلته وهناك عاش فترة مراهقته قبل أن يرجع مرة أخرى إلى موريتانيا في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، بعدها سافر إلى الإتحاد السوفيتي لدراسة السينما في “المعهد الفيدرالي للسينما”، ذلك المعهد الذي تخرج فيه عباقرة الإخراج السينمائي من أمثال “أندريه تاركوفسكي” و”سيرجي باراجانوف”.

تلك الفترة البسيطة ما بين عودته إلى مالي وسفْرته إلى موسكو، كانت الأساس الذي بنى عليه سيساكو سيناريو فيلم “في انتظار السعادة” كنوع من الحكي الذاتي المحمل بأسئلة عن الهوية والمكان، تلك السيرة الذاتية التي تشابهت في بنيتها مع رواية “موسم الهجرة إلى الشمال” الرواية الأشهر للأديب السوداني “الطيب صالح” والتي ألهمت سيساكو أحداث فيلمه هذا، ما بين الرواية والفيلم ستكون رحلتنا في السطور القادمة.

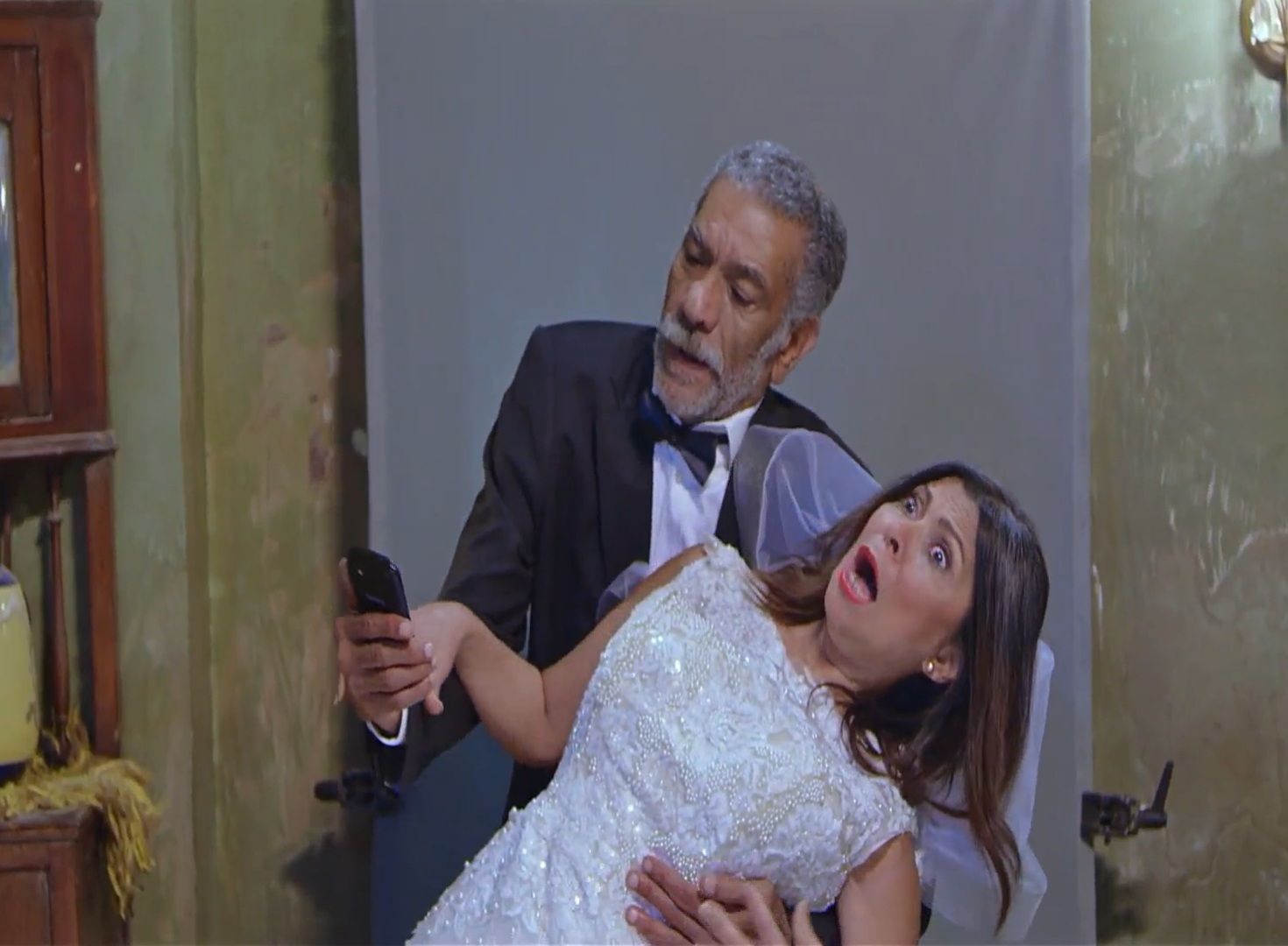

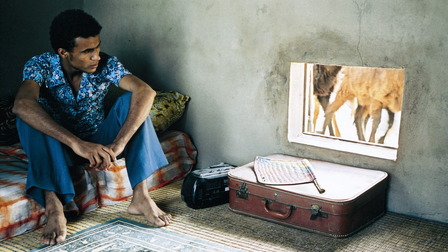

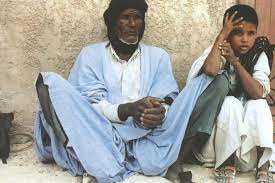

يحكي الفيلم قصة الشاب عبدالله الذي يعود من مالي إلى موريتانيا وطنه ليجد والدته تعيش في غرفة صغيرة في أحد أحياء مدينة “نواذيبو” الساحلية، فيبدأ في استكشاف الفضاء المحيط به تدريجياً. يتعرف على “خطرة” صبي الكهربائي الذي يحلم بتكملة مسيرة “مُعطى” البحّار السابق الذي يعمل الآن في توصيل الكهرباء للمنازل، خطرة الذي لا ينفك عن سؤال معلمه عن الموت وهل يخشاه أم لا؟

“نانا” الفتاة الغينية التي تسكن الغرفة المقابلة لهم بعد أن هجرها حبيبها وعاشت هناك وحيدة، تحترف البغاء، “مكان” الأفريقي الذي يرقب الشاطئ دوما ناظرا النجاة.. أو يقضي وقته باحثاً عن مذياعه الذي دفنه في الرمال ثم فقد أثره.

باختصار يحاول “سيساكو” أن يحكي قصص هؤلاء المهمشين ليبرز قصة المنفي سواء على المستوى الداخلي الشعوري أو على مستوى الواقع اليومي الملموس”، فعبدالله لا يجيد اللغة الحسانية فيبقى سجين نفسه لا يؤنسه سوى نافذته الصغرية القريبة من الأرض والتي يطل عبد الله من خلالها ليستكشف المارة.. فمن خلال هذا المستطيل الضيق يرى العالم.

“في انتظار السعادة” توليفة من الألوان والتفاصيل الصغيرة، بلدة على هامش العالم يسكنها المهمشون من كل جنس ولون، الجميع في انتظار الهجرة إلى أوروبا – السعادة من منظورهم- لكن أغلبهم لا يصل أو يقرر العودة لبلده الأم، وهنا تأتي ازدواجية المعنى في “هيرماكونو” هل يشير الاسم إلى تلك المدينة الصغيرة في جنوب مالي أم إلى معنى آخر يرتبط بمالي أيضاً، فالكلمة تطلق على مجموعة من البيوت التي تبنى لغرض المعيشة فيها بشكل مؤقت.. كلا المعنيين يحمله الفيلم في طياته؛ ما بين انتظار السعادة المؤقت أو رجوع المهاجر المالي إلى بلدته الأم في نهاية الفيلم أو حتى فشل عبدالله في اجتياز جبل الرمال في رحلته إلى أوروبا.

بحثٌ عن الذات أم هروب منها؟

قد يبدو فعل العودة للوطن قريب الشبه من الرواية مع اختلاف الغاية، ففي الرواية كانت عودة الراوي للاستقرار في قريته، لم تكن محطة لهجرة أخرى رغم عدم رضاه الكامل عن قريته وما يجري فيها وحتى عقب اصطدامه بسيرة “مصطفى سعيد” االجنوبي الذي عزا الشمال وقهره، لم يقرر الراوي الهجرة إلى بلد أخرى.

أما في الفيلم فكانت العودة أشبه باستراحة لالتقاط الأنفاس ليس إلا، عبد الله يحمل نفس المخاوف والأسئلة لكنه هنا يكتفي بدور المشاهد الذي لا يريد الانخراط في الحياة هنا.. هو مجرد عابر سبيل على العكس تماماً من “خطرة” الصبي الصغير أو “معطى” أو المغنية العجوز التي تحاول أن تزرع حسها الفني وخبراتها الغنائية في طفلتها الصغيرة.

هذا بالحديث عن الذات، أما الآخر فلا يظهر هنا في الفيلم إلا طيفاً، نسمع حكاية نانا عن حبيبها الأوروبي ولا نراه.. يظهر أثر المحتل وما خلّفه من تخلف واضمحلال دون أن نراه أيضاً، حتى سفنه الضخمة تظهر في المحيط بعيدة عن المرسى.. تبقى فقط صورته في أذهان الناس من راغبي الهجرة بأن هناك في أرض الآخر وفي جنته الموعودة ستكون السعادة.. لكنها رؤية مضللة بنفس درجة ضلال فكرة المستعمر عن الشرق.. وهذا يردنا إلى الرواية مرة أخرى لنتذكر مقولة “مصطفى سعيد” بعد إدراكه زيف اعتقاده بأنه “عطيل” الملك المتوّج إفريقي الأصل:

ثنائية الجغرافيا والهوية:

يرتكز “سيساكو” في تناوله لموضوع الذات والهوية في فيلمه على ثنائية أخرى؛ الجغرافيا وماتمثله من منفى ظاهري والذات وأسئلتها -منفى داخلي- من خلال إبراز اختلاف “عبدالله” عن المحيطين به سواء في لغته أو في ملبسه الغريب عن تقاليد بلدته، أو في رؤيته المختلفة عن المحيطين به ربما يعكس ذلك جزءاً من تجربة المخرج الحقيقية واغترابه، ففي مقابلة سابقة صرح “سيساكو” قائلاً:

المنفى يسبق الرحيل، فنحن نصنع المنفى الحقيقي داخل أنفسنا حتى قبل أن نرحل، إنه نوع من المنفى الداخلي الذي لا يقتصر على الأفارقة فقط”*

وهذا صحيح فالبطل هنا عايش احساس المنفى في مدينته حتى قبل أن يرحل، فمن خلال تتبع رحلة البطل من بداية الفيلم والصحراء المحيطة به، والعزلة بسبب حاجز اللغة، والمجتمع المنغلق على ذاته، نجد أن كل تلك العوامل خلقت حاجزاً داخليا حاصر البطل بشكل مجازي حتى قبل أن تحاصره الكثبان الرملية الحقيقية في مشهد النهاية، كل تلك المساحة من الإغتراب سواء التي مثلتها الطبيعة والمجتمع أو التي مثلتها الأسئلة الذاتية خلقت شعوراً بعدم اليقين وفقدان البطل لبوصلته الداخلية، استطاع سيساكو أن يؤطر كل ذلك بشكل جيد في إطار واحد مزج فيه ما بين سيرته الذاتية ورؤيته لمشاكل بلده وقارته التي سببتها قوى استعمارية ظل أثرها قائماً برغم انقضاء عصر الاستعمار، وذلك من خلال سياقات بصرية واضحة كشاشة التلفاز التي تعرض برامج فرنسية.. صور برج إيفل الباهتة في محل التصوير الفوتوغرافي، المفردات الفرنسية التي تطغى على اللغة المحلية، أو حتى الأغنية التي كان يرددها “خطرة” الصبي الصغير برغم من أن معلمه كان ينهره عند سماعه يغنيها.. غاب المستعمر وظل أثره حياً بين شعوب جل ما تريده أن ترى السعادة وتعيشها، وهنا تكمن المفارقة في أن السعادة في مخيلة تلك الشعوب هي العيش في كنف المستعمر وعلى أرضه، ذلك المستعمر الذي كان السبب الرئيس فيما تعانيه تلك الشعوب من إغتراب وفقدان للهوية.

هامش

*Abderrahmane Sissako, interview, Qantara 46 (Paris 2002).