“فلسطين 36” في مهرجان لندن.. ملحمة النضال المبكر

أمير العمري- لندن

لابد أن يكون فيلم “فلسطين 36” للمخرجة آن ماري جاسر الذي عرض بالدورة الـ69 لمهرجان لندن السينمائي، هو أكثر الأفلام الفلسطينية المتعددة الإنتاج (شأن معظم الأفلام الحديثة) هو العمل الأكثر طموحا وبذخا من الناحية الإنتاجية. فمخرجته المعروفة بأفلامها السابقة التي حققت نجاحا لا بأس به (ملح البحر، لما شفتك، واجب)، تسعى في فيلمها الأكبر من جميع النواحي، للعودة إلى جذور الصراع في فلسطين، إلى أصل وأساس المشكلة، أي إلى فترة الانتداب البريطاني والثورة ضد الانتداب كحركة تحرر وطني، استمرت من 1936 إلى 1939.

الفيلم من الإنتاج الضخم، وقد شاركت في إنتاجه أطراف وجهات إنتاجية عديدة من فرنسا وبريطانيا وفلسطين وقطر والسعودية والأردن والدنمارك والنرويج والولايات المتحدة والسويد واستراليا.

لدى آن ماري جاسر موضوع كبير، اقتضى بالضرورة الاستعانة بطاقم كبير من الممثلين والممثلين الثانويين، والانتقال بين أماكن تصوير متعددة (فلسطين والأردن وقطر)، والاستعانة بفريق كبيير من التقنيين من جنسيات مختلفة (هناك 4 مصورين على رأسهم مديرة التصوير الفرنسية هيلين لوفار، و26 من خبراء المؤثرات الخاصة).

وكان هدف المخرجة تقديم رؤية ملحمية لموضوع كبي، ليس من خلال قصة درامية محكمة الأطراف، أو حبكة محددة، بل نظرة تاريخية شمولية، تستند إلى تفاصيل متفرقة من شخصيات متباينة، سواء في مواقفها السياسية أو خلفياتها وانتماءاتها الطبقية والاجتماعية. ولا شك أن فقدان الحبكة القوية المركزة التي تدور حول عدد محدد من الشخصيات، والاتساع البانورامي الكبير للفيلم وتفرعه وانتقاله بين عدد كبير من الشخصيات، من العوامل التي أضعفت كثيرا من تأثير الفيلم وقللت من تماسكه كبناء فني، رغم قوة مناظره ودقة وجمال تصويره.

يتركز الصراع في الفيلم بين القوى الفلسطينية الوطنية المختلفة من جهة، والوجود المتواطيء لقوات الانتداب البريطاني، مع غياب شبه تام للقوى الصهيونية التي كانت قد بدأت في ترسيخ وجودها في فلسطين منذ سنوات بعيدة، وأقامت المستوطنات وتسلحت وشنت الكثير من الهجمات واستولت على الأراضي الفلسطينية، وقد اتسعت الهجرة وحركة الاستيطان مع وجود الانتداب البريطاني، وانتهى شكل ما كان قائما، من أشكال التعايش كانت تحرص عليه في البداية (حركة الكيبوتزات)، وتبنت العنف، ومع إنشاء المنظمات المسلحة مثل الهاجاناه، وغيرها من المنظمات الإرهابية، شتيرن وإرغون وغيرهما، وهي الأجواء التي يصورها بقوة وبراعة، الفيلم البريطاني الجريء “شوشانا” Shoshana (2023) لمايكل وينتربوتوم.

ولعل أول ما يقلل- بعض الشيء- من جاذبية فيلم ماري جاسر هو اختيارها لهذا العنوان- أي “فلسطين 36” الذي يوحي لأي مشاهد من قبل أن يقرر الذهاب لمشاهدة الفيلم، أنه سيكون أمام عمل تسجيلي، وكان من الأفضل كثيرا اختيار عنوان مناسب أكثر لعمل درامي. لكن الواضح أن المخرجة اختارت هذا العنوان لكي يتسق مع الطابع التسجيلي لشكل السرد والبناء. فهي تقسم فيلمها إلى فصول منفصلة- متصلة، وتكتب في بداية الفصول تواريخ أو عناوين محددة مثل “مارس 36″، “يوم ميلادك”، “مفاوضات مع الأصدقاء”، “أغنية العودة”، ومنها بعض العناوين التي ربما لن يستوعبها المتفرج الغريب عن المنطقة بسهولة، بل إن الكثير من الأحداث “التاريخية” التي تتوقف أمامها مثل “لجنة بيل”- لن يكون مفهوما تماما. وخصوصا أن هذا النوع من إعادة تقديم وقائع وشخصيات “تاريخية” يقلل كثيرا من الناحية القصصية الدرامية في الفيلم، وبالتالي يفقد العمل بعض التأثير، فمعظم ما ينتجه من تأثير يأتي من المشاهد التسجيلية أو تلك التي أعيد تمثيلها لكي تحاكي مشاهد حقيقية حدثت على أرض الواقع (هنا الكثير من مواد مختارة بعناية من الأرشيف أو مشاهد أخرى تمثيلية تحاكي وقائع وصور قديمة، قدمت ضمن منسوب الشاشة الضيقة القديمة وبصبغة لونية أضفت عليها الطابع القديم).

هناك عائلات، وشخصيات، وأفراد ينتمون لعائلات، ولكن هناك أيضا وبشكل قوي وواضح، الطبقات الاجتماعية المختلفة المصالح: من البورجوازية الفلسطينية وملاك الأراضي من طبقة الأعيان، وهناك من ناحية أخرى الفلاحون البؤساء الذين يصل بهم الأمر العجز عن دفع المتفق عليه لأصحاب الأراضي، ثم عمال ميناء يافا الذين يتمردون على ما يلقوه من سوء المعاملة من جانب البريطانيين الذين يفرقون بينهم وبين العمال اليهود الذي بدأوا في تلك الفترة، في الاستيلاء على أمكانهم بأجور أعلى.. خصوصا مع بداية التدفق اليهودي الكبير من أوروبا وخصوصا ألمانيا، مع صعود النازية والاضطهاد.. وفي الفيلم لقطات تسجيلية توثق لهذه الهجرة التي فُتحت أمامها الأبواب في فلسطين.

يمثل البورجوازية أو الطبقة الوسطى الفلسطينية، الناشر الصحفي أمير بك (ظافر العابدين) الذي يصدر صحيفة عربية، وزوجته الصحفية الجميلة ذات الشخصية القوية “خلود” (ياسمين المصري). وخلود تكتب بانتظام مقالا أسبوعيا باستخدام اسم مستعار لرجل، تعارض في كتاباتها السياسة البريطانية التي سمحت بالهجرات وبحركة الاستيطان، وتبدي قدرا تعاطفها مع الحركة الوطنية الفلسطينية الصاعدة. أما أمير بك فهو أقل حماسا من خلود في الانحياز للجنة الوطنية الفلسطينية، فهو يريد عن طريق التعاون مع المنظمات اليهودية، ضمان تميز وضعه الطبقي. وسوف تكتشف خلود بعد أن يسمح لكاتب يهودي بكتابة مقالات مضادة لما تكتبه هي، أنه يتقاضى أموالا من اللجنة الصهيونية مقابل نشر هذه المقالات. ومع اتساع حركة المقاومة والعنف الذي تمارسه القوات البريطانية والاعتقالات والتنكيل بالوطنيين الفلسطينيين، تحسم خلود أمرها في النهاية، وتبتعد عن أمير بك، وتنضم للجموع الفلسطينية الشعبية من الفقراء.

“فلسطين 36” لا يقدم الفلسطينيين جميعا باعتبارهم أخيارا، بل يعري بعض السلوكيات “الذكورية” الرديئة، ويكشف انتهازية ملاك الأراضي وتقاعسهم وإغفالهم لحقيقة ارتباط مصالحهم بمصالح الفلسطينيين جميعا من شتى الطبقات، فهم يرغبون في الإمساك بالعصا من المنتصف.

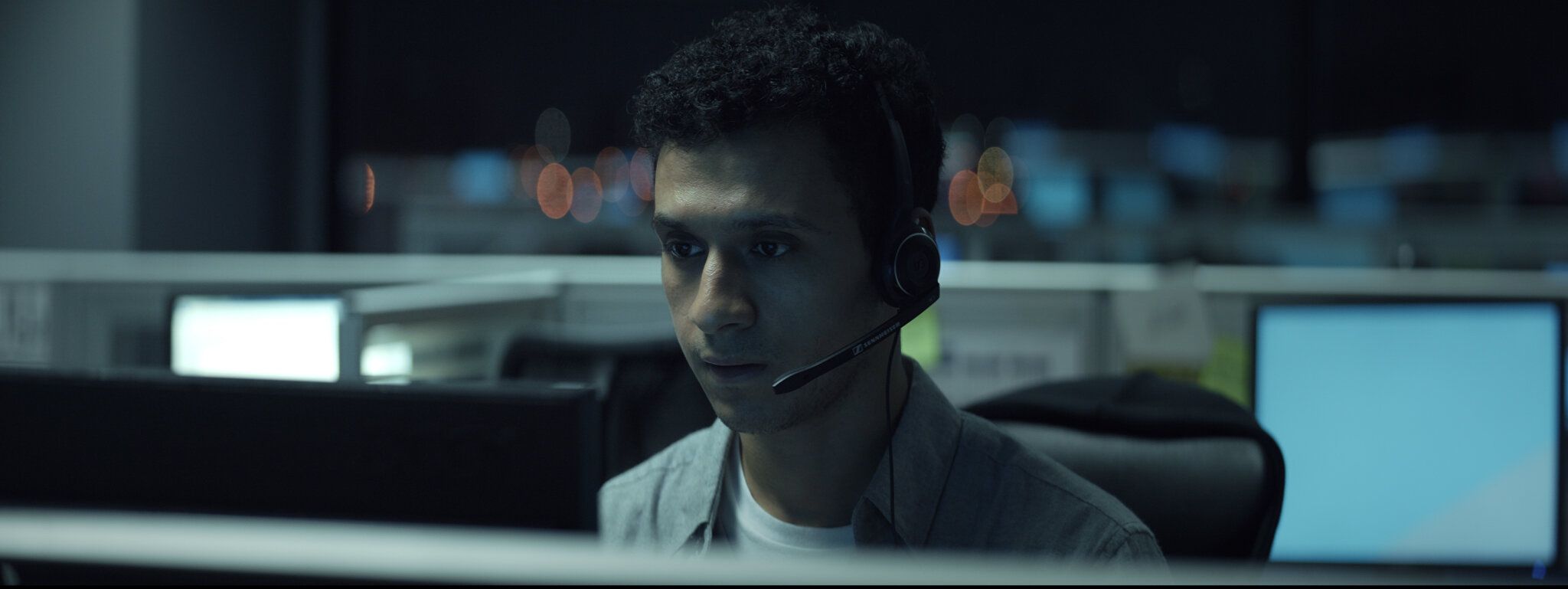

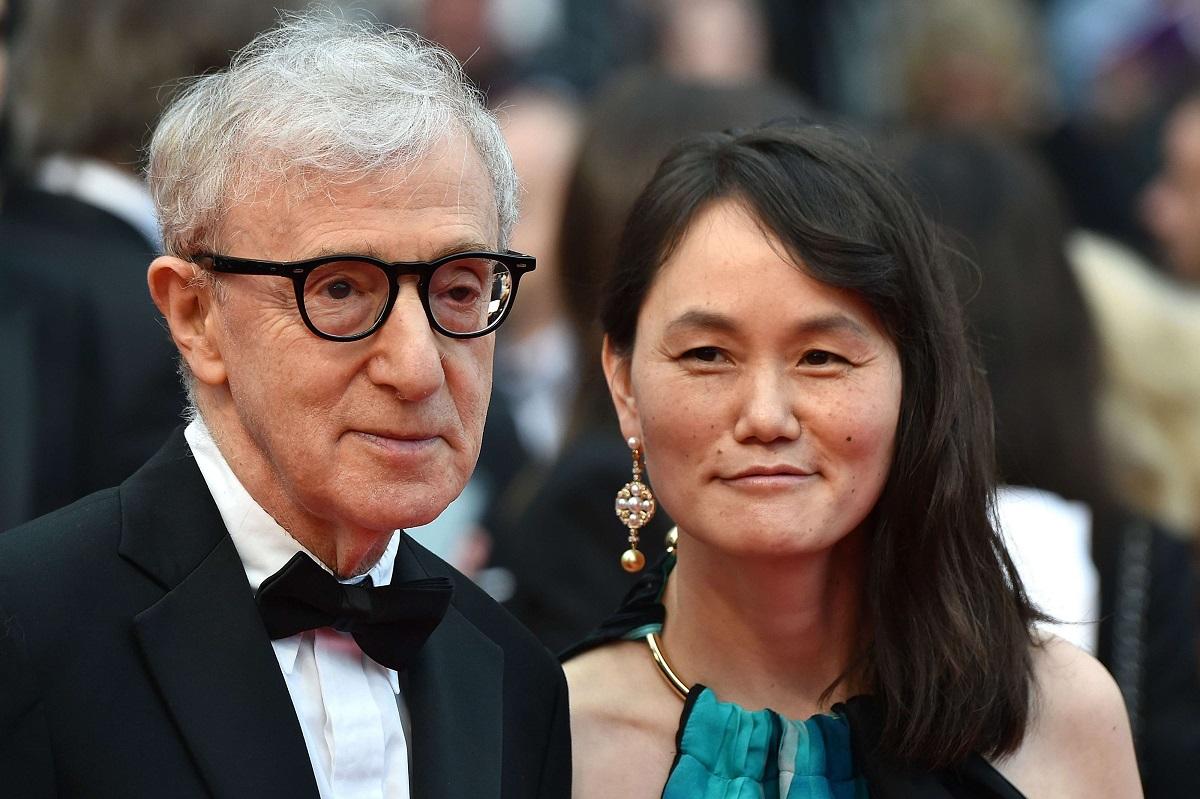

كثير من الشخصيات تظهر في الفيلم، بعضها يظهر ويختفي أو يغادر الفيلم مثل شخصية “توماس” (بيللي هاول) سكرتير المندوب السامي البريطاني الذي يتردد على حفلات أمير بك في منزله بالقدس، بل ولا يخفي إعجابه بخلود كنموذج لامرأة عصرية جريئة تتمتع بشخصية قوية، بل ويزودها بالمعلومات، مبديا تعاطفه بوضوح إلى الجانب الفلسطيني، ويناهض بقوة السياسة البريطانية المتلاعبة التي يديرها بكل خبث، المندوب السامي نفسه (الذي يقوم بجوره ببراعة جيريمي أيرونز)، وسوف يصطدم “توماس” مع الكابتن “وينغيت” (روبرت أراميو) الذي يؤمن بالرواية التوراتية وبالحق اليهودي في فلسطين، يناصر اليهود المستوطنين، ويصف الفلسطينيين بالحيوانات، ويمارس العنف والقتل والتنكيل وسياسة العقاب الجماعي والإعدامات الجماعية، وكلها شخصيات لها أساس تاريخي.

وهناك شخصيات أخرى تلعب دورا ما ثم تلقى مصيرها، مثل شخصية “أبو يوسف” ابن قرية البسمة، ووالد “يوسف” الذي يقتل أثناء غارة ليلية من جانب المستوطنين، ثم يُقتل ابنه الأصغر أثناء جنازة والده، ويبقى “يوسف” (كريم عناية)، الذي يذهب للعمل سائقا لسيارة أمير بك في القدس. ويحاول الأخير أن يستميله ويشده إلى معسكره، فيمنحه بعض المال لكي يشترى بذلة لائقة لحضور الاحتفالات التي يقيمها قي منزله لكبار الأعيان من ملاك الأراضي الفلسطينيين، كما يدعو إليها كبار المسؤولين البريطانيين، ثم يحاول إقناعه بالانضمام إلى “الجمعية الإسلامية” التي تضم ملاك الأراضي، لكن يوسف سيقاوم الانجذاب الطبقي، وسيحسم أمره في النهاية بعد أن يرى ما يحل بأهله، وينضم للمقاومة، وهو نفس ما يفعله “خالد” (صالح بكري) عامل الميناء الذي يرفض في البداية الانغماس في العمل النضالي ولكنه سيغير موقفه بعد أن يهان ويضرب بقسوة عندما يتجرأ ويصر على المطالبة بحقه في الحصول على أجره مقابل العمل الإضافي الذي قام به، حسب الاتفاق مع الإنجليز. وسوف يتمرد ويترك العمل ويصبح قائدا للمقاومة السرية على أطراف القرية، يقود العمليات المسلحة ضد البريطانيين.

تقوم الممثلة الفلسطينية القديرة هيام عباس بدور صغير، هو دور القروية الفلسطينية الفقيرة “حنان” من قرية البسمة، مع ابنتها “رباب” (يافا بكري) التي يُقتل زوجها، وتبقى حفيدتها “عفراء” التي تتشرب دروس الوطنية من جدتها، ثم هناك جارتهم “أم كريم” وابنها كريم الذي يتعلم الوطنية والمقاومة على يدي القس الذي يطالبه بضرورة الصمود دائما.

وفي أحد أكثر المشاهد قوة وتأثيرا، يأمر الضابط البريطاني الشرس “كابتن وينغيت”، السيدة حنان وزوجها، أي جد وجدة الطفلة “عفراء”، بمغادرة منزلهما تمهيد لنسفه ضمن العقاب الجماعي للقرية بدعوى أنها تؤوي المسلحين، لكن الاثنان يرفضان ويتشبثان بالبقاء في منزلهما، فيقوم البريطانيون بتفجيره أمام الجميع، خصوصا عفراء التي سيترك هذا المشهد تأثيره الأبدي عليها.

هنا لا يوجد فرق بين الفقراء والأغنياء، وبين المسلمين والمسيحيين، وبين الكبار والأطفال، فالبانوراما الفلسطينية تشمل الجميع، الذين توحدهم القضية. وعندما تصر مجموعة من الفلسطينيات من الطبقة الوسطى، تتقدمهن خلود، على ضرورة مقابلة المندوب السامي البريطاني، لكي يواجهونه بما يجري من انحياز واعتداء وتنكيل، يخبرهن بأن الأمر خرج من بين يديه، وأن هناك لجنة بريطانية ستأتي للإطلاع على الأحوال وتقديم توصياتها. وهذه هي “لجنة بيل” (نسبة الى السياسي الانجليزي وليم بيل) التي تنتهي في 1937 إلى التوصية بتقسيم فلسطين إلى دولتين منفصلتين، عربية ويهودية. إلا أن الفلسطينيين يرفضون تلك الخطة، وهو ما يصوره الفيلم بوضوح، لكن الفيلم يتجنب أي إشارة إلى موقف الطرف الصهيوني، وهي كما أشرت نقطة الضعف الأساسية في الفيلم، كونه يعتمد فقط على تصوير جانب واحد من جانبي الصراع على الأرض في فلسطين، فنحن مثلا لا نرى المستونين اليهود، ولا نلمس بوضوح هجماتهم اعتداءاتهم الثابتة تاريخيا على الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم. وهذا اختيار المخرجة التي أرادت أن تروي الأحداث من الطرف الفلسطيني فقط. ولكن أي متفرج للفيلم سيظل طول الوقت، يتساءل عن الطرف الأهم، أي الطرف الأساسي في الصراع المستمر حتى اليوم!

هناك مشاهد تصور الإضراب العام الذي استمر طويلا، وكيف لجأ البريطانيون الى التنكيل بالعمال، بل وفي أحد المشاهد يعتقلون عددا منهم من بينهم “الأب بولص” القس الأرثوذوكسي لقرية البسمة (يقوم جلال الطويل بأداء الدور بقوة وإقناع كبيرين)، ويضعونهم في حافلة، يأمر الضابط البريطاني وينغيت (الصهيوني)، سائقها بالسير بعد أن يكون مساعدوه قد زرعوا ألغاما في الطريق، لتنفجر ويقتل كل من فيها في مشهد منفذ جيدا، ينتج تأثيرا قويا.

وهناك مشهد في الجزء الأول من الفيلم، يحما طابع “الويسترن” عندما تغير مجموعة من المسلحين الفلسطينيين بقيادة “خالد” على قطار ويجبرون ركابه من الفلسطينيين على “التبرع” بكل ما معهم من أموال أو مشغولات ذهبية، من أجل دعم المقاومة، وهو مشهد يمكن أن يُساء استقباله من طرف الجمهور في الغرب، كونه يظهر الفلسطينيين في صورة رجال عصابات لا يقيمون أي اعتبار سوى للاستيلاء على المال، فعندما تسلم سيدة فلسطينية كل ما معها من مشغولات لخالد، يطالبها بنزع القرطين الصغيرين من أذنيها أيضا.. من أجل المجهود الوطني، فتستسلم على مضض تحت تهديد السلاح!

ومن أكثر ما يزود الفيلم بمواطن القوة والتأثير بل والجمال أيضا، الكثير من اللقطات التسجيلية من الأرشيف، التي تظهر كيف كانت فلسطين في الماضي، الأسواق، الحوانيت، البيوت، الحقول، الأسواق، الشواطيء، الباصات والسيارات.. وغير ذلك. ويستعيد الفيلم جميع تفاصيل الحياة بدقة مدهشة مثيرة للإعجاب، منها مثلا الاحتفال بتدشين محطة راديو القدس، ثاني محطة إذاعية بعد محطة القاهرة، كما يقدم مناطر القطارات القديمة والمحطات والحافلات التي تظهر عليها مسار “القدس- دمشق”، كما يظهر النساء من الطبقة الوسطى، في صورة عصرية، مع قدر من التحرر ربما لم نعد نعرفه اليوم بعد طغيان موجة التدين الشكلي وارتباطها بالحركة الدينية الرجعية التي انطبعت، ليس على المرأة الفلسطينية فقط، بل والنساء في البلدان العربية قاطبة، وهو موضوع شديد التعقيد بالطبع.

ينتهي “فلسطين 36” نهاية مفتوحة، وهو أمر طبيعي لأن الأحداث التي بدأت في الثلاثينيات مازالت مستمرة على نحو أو آخر، وبشكل أوسع وأضخم بالطبع، والصراع لايزال قائما على أرض الواقع. لكن الفيلم رغم اي ملاحظات سلبية، يظل عملا مهما، يوثق لفترة مهمة في تاريخ النضال الفلسطيني ويثبت لكل من لا رعف في الغرب تحديدا، أن فلسطيني كانت وطنا للفلسطينيين، ولم تكن أرضا بلا شعب كما زعم الصهيونيون!