“شرق 12” فيلم هالة القوصي في مهرجان كان

أمير العمري- كان

فيلم “شرق 12” عمل غامض، بقدر غموض عنوانه الذي ستكتشف بعد أن يبدأ الفيلم، أنه اسم “مستعمرة”، لا نعرف أين تقع لكن الواضح أنها في مكان ما في مصر. وربما في كل مكان أيضا، بل وفي زمان غير محدد. لكن الملامح قريبة منا.

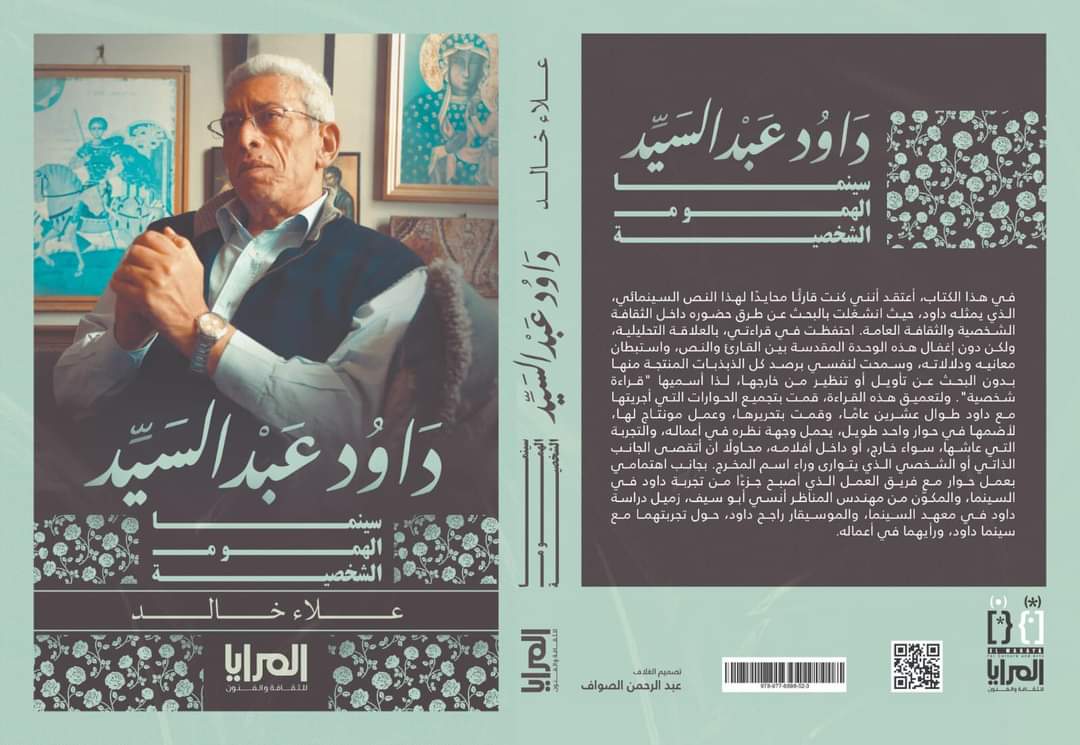

“شرق 12” هو الفيلم الروائي الطويل الثاني للفنانة البصرية والمخرجة المصرية هالة القوصي، بعد فيلمها الأول “زهرة الصبار” (2017) الذي كانت تبتعد فيه عن الحبكة التقليدية بقدر ما تعتمد على تقديم رؤية فنية، وتهجر الدراما التقليدية لتقترب من الواقعية السحرية، أو حتى السريالية.

ورغم الطابع التجريبي الذي يبتعد تماما عن مقاييس السينما السائدة، ويميل إلى التحرر في السرد، كان “زهرة الصبار”، يروي قصة، هي قصة فتاة مصرية مثقفة تتطلع إلى الاستقلالية، وترغب في التحقق عن طريق الفن، وهنا يتعين عليها أن تواجه الكثير من العقبات في الطريق. وكانت أحداث الفيلم تدور على واقع مدينة القاهرة بعد التطورات السياسية التي وقعت في 30 يونيو 2013، وما نتج من فوضى في الشارع، ثم تصاعد الاستنفار الأمني مع وقوع الانفجارات، نهاية إلى فرض حظر التجوال.

كان الفيلم يرصد واقع الشباب الذي يتطلع إلى التحقق في ظل ظروف وأوضاع بدا في لحظة تاريخية معينة أنها يمكن أن تلبي طموحاتهم في العيش الكريم والحرية، لكنها انتهت إلى نوع آخر من القهر، وأدت إلى مزيد من الشعور الاغتراب والرغبة في الهرب.

لا يبتعد الفيلم الجديد “شرق 12” الذي عرض ضمن تظاهرة “نصف شهر المخرجين” في مهرجان كان السينمائي الـ77، كثيرا عن موضوع فيلم الفيلم السابق. فهالة تتبع أسلوبا مماثلا، في الابتعاد عن الحبكة والدراما التقليدية، والاهتمام بالصورة ومفرداتها لخلق عالم سيريالي غريب لكنه قريب بشحنته العاطفية وانعكاساته على الواقع، إلا أن الفيلم يفتقد أهم ما كان يميز الفيلم السابق، بل وأهم ما يميز أي فيلم على الإطلاق، أي وجود “قصة” ما يمكن لنا أن نتابعها ونربط بين أجزائها وشخصياتها مهما بدا الشطط والجموح الفني والتلاعب بالشكل واللهو بالشخصيات، بحيث يمكن للمتفرج أن يفهم أو يلمس ببساطة، طبيعة “الموضوع” الذي يعالجه الفيلم.

هناك بالطبع موضوع، لكنه يتوه في الطريق وسط زحام الانتقالات الحادة من مشهد إلى آخر بل ومن لقطة إلى أخرى، قبل تحقيق الإشباع أو حتى فهم المقصود من دون حاجة إلى مذكرة تفسيرية. فغالبية ما يمكننا التقاطه من بين تلك الشذرات والنثرات والقفزات البصرية الكثيرة التي يعتمد عليها “البناء”، لا يمكننا فهمه بل فقط “تخمينه” من بين طيات هذا العمل المرهق رغم جماله الشكلي الذي لاشك فيه، والذي يتحقق من خلال الاهتمام الكبير بل الولع، بتجسيد تفاصيل للصورة تجسد فكرة الكابوس أو “الديستوبيا” الخانقة التي يعيش فيها الجميع: الديكورات، الإكسسوارات الكثيرة التي يزدحم بها الكادر السينمائي، منها ما هو مرصوص في فوضى بصرية مقصودة أو معلق على الجدران كما في دكان الجدة، والموسيقى الغريبة التي تصدر عن الطرق على أدوات وقطع مهملة من المخلفات المنزلية المستعملة، والحوارات الغريبة التي تتردد في إيقاع سريع، والتي قد تخفي أكثر مما تكشف، تعبر حينا بلغة شعرية، وحينا آخر، بلغة مباشرة تظهر الرفض والاحتجاج. كما يزيد من الشعور بغرابة المكان والصورة عموما، التصوير بالأبيض والأسود (مقاس 16 مم)، في نطاق الكادر الضيق الخانق.

هناك موضوع ما هو القهر الذي يمارسه الكبار الذين يهيمنون على مقاليد الأمور في تلك “المستعمرة” على الجميع. هناك على رأس “النظام” رجل يدعى “شوقي بك” أو البهلوان (أحمد كمال) قد يكون معادلا لحاكم المستعمرة، أو مدير الشركة التي تستغل العمال وتطردهم دون أن تدفع لهم أجورهم كما نرى في أحد المشاهد، ولكنه أيضا “بهلوان” ينظم عروضا تليفزيونية لتنويم الناس وتخديرهم. وفيه ملامح من شخصية “الأخ الأكبر” عند جورج أورويل. ولكن كل هذه تظل مجرد “تحمينات” فلا يوجد شيء محدد في السياق الذي يتكون من شظايا وشذرات ولقطات ومشاهد سريعة متفرقة يكسوها الغموض، ويزيد الحوار من هذا الغموض، بحيث يعاني السياق العام للفيلم مما يمكن وصفه على نحو أدق بالكلمة الإنجليزية incoherent أي ببساطة “التشوش”.

هناك شخصيات تظهر ثم تختفي لكي تعاود الظهور لكننا لا نعرف عنها شيئا ومهما حاولنا الاستنتاج سنفشل لأن الغموض هو العامل الذي يطغى على مفاصل الفيلم ويفرض سطوته عليه، لكن الغموض يجب أن يكون دافعا للتفكير وليس لإلغاء العقل.

هناك مثلا شخصية الجدة، جدة عبده، أي السيدة “جلالة” (منحة البطراوي) فهي تبدو كما لو كانت متواطئة مع “النظام”، ويفترض أنها تروج للنظام الظالم من خلال ما ترويه من قصص تبث الأمل الزائف لدى الناس، ولكن الاستقبال الأولي المباشر لما ترويه من قصص، يوحي بأنها في الحقيقة تبث أملا رائعا وليس زائفا، فهي تتحدث عن الحلم الجميل بالوصول إلى البحر (وهو المعادل التقليدي للحرية في الأدب والفن) وعن “البطل الذي يكافح ضد الخوف”.. فما العيب في مثل هذه القصص وهي في الحقيقة لا تروج للنظام أبدا بل على العكس تدعو للتحرر؟

تقطع القوصي مشاهد الأبيض والأسود ثلاث مرات في الفيلم بالانتقال المفاجئ الى الألوان مع الحديث عن ذلك الحلم بالوصول إلى البحر، وهو ما يؤكد أن شخصية “جلالة” شخصية جيدة وليست قبيحة، وهي نفسها ستظهر فيما بعد لكي تبرر وتشرح وتقول عندما يواجهها “عبده” إنها اضطرت للتعاون مع “شوقي بك” لأنها كانت “تريد أن تعيش”، كما أنها بقربها من “السلطة” كانت تحمي الجميع، وأولهم بالطبع “عبده” نفسه الذي تحول هي بين زبانية شوقي وبين الفتك به كونه دائم السخرية منهم.

لكن عبده (عمر رزيق) الذي يفترض أنه على علاقة حب مع الفتاة الفقيرة “نونة” التي لا نعرف لها أصلا من فصل، يستخدم الموسيقى الغريبة كنوع من الاحتجاج، سيأتي وقت ويثور أيضا في وجه “نونة” (فايزة شامة) ويضربها ويطردها ويصفع الباب في وجهها. هل هو يحبها أم يرفضها، وهل هي حامل منه أم من “برعي” (أسامة أبو العطا) الذراع اليمنى لشوقي بك، الذي يستغلها جنسيا بل ويسخرها في العمل في الدعارة لحساب “الشركة”؟

في أحد المشاهد التي تأتي من دون أي سياق واضح، نرى عاملا بائسا يعتلي سطح مبنى ما، يريد أن يلقي بنفسه لينتحر، والناس تتجمهر في الأسفل، والطاغية شوقي يطالبه بالهبوط بينما يطالبه الناس بالقفز، فهل شوقي بك حريص على حياة الرجل أم أن طغيانه يجعله لا يسمح حتى بالحرية في الانتحار؟!

المشكلة أننا سنقفز من هذا المشهد لكي نر نفس هذا الرجل فيما بعد، وقد هبط وأخذ يعتذر لشوقي بك عن محازلته الانتحار اي يبد ندمه، ثم نعود إليه في سياق متقدم، وهو أعلى السطح لينتهي المشهد بانتحاره بالفعل. وكل هذا الاضطراب هو ما يجعلنا نقول إن الفيلم يعاني من عدم الوضوح وغياب رابط واضح يجعل هناك “قصة” ما مهما بلغت غرابة السرد. وإن لم افهم فلابد أن غيري أيضا لم يفهم، وأن يكون هناك شيئا ما خطأ!

مثلا أنا لم افهم كغى قطع السكر التي يوزعها عبد على عدد من زملائه الشباب، وهل أصبحت قطع السكر هي العملة نفي هذه المستعمرة مثلا، ولكنها تصل أيضا إلى شوقي بك فيأخذ في تلمسها وتشممها في نشوة بالغة، فما المقصود وما هو مكانها في السرد.. لا أحد يفهم لكن الفكرة مغوية.

هناك رغبة واضحة في جعل الفيلم يبتعد عن رواية قصة بقدر اقترابه من عالم السيرك، أو العرض المتعدد الأبعاد: المسرح، الغناء، الرقص، الاستعراض، مع كثير من السخرية التي قد لا تصل إلينا بسبب غرابة الحوار والتباس المواقف، مع الحديث عن الظلم زالشعور بالاختاق والرغبة في الفرار من أسر الواقع، وربما يلمس الفيلم أيضا التباس العلاقة بين الكبار والصغار، والاستغلال الجنسي للمرأة، والأحلام، والموتى، والعيش على الموت، والبحث الغريب عن “كنز” مدفون في المقابر. ولكن المشكلة تظل كامنة في السيطرة على كل هذه العناصر في سياق يصل ويحقق أيضا المتعة.

عبده يعمل أيضا في دفن الموتى، ولكن من هم هؤلاء الموتى؟ هل هم ضحايا النظام، وكيف أصبحوا ضحايا، وما قصة المقبرة الجماعية التي عثروا عليها، وما هو معنى الكنر الوهمي الذي يبحثون عنه.. نثرات كثيرة في سياق الفيلم تزيده غموضا، وليس معنى ما أقوله هنا أن من الضروري شرح كل شيء بل تضفير كل شيء معا بحيث يصبح له معنى.

لاشك أن هناك أداء جيدا من جانب جميع الممثلين في الفيلم في إطار الأدوار المرسومة لهم، ويبرع منهم بوجه خاص عمر رزيق في دور عبده، الذي يتحرك باستمرار ويسيطر على المشاهد التي يظهر فيها بحيويته وقدرته على التعبير بالوجه واليدين والصوت. وهناك تجسيد ممتاز بالديكورات التي تتضح عليها بصمة هالة القوصى، مع الصورة الممتازة واختيار الزوايا الملائمة بمهارة مع الإضاءة الخاصة التي تضفي أجواء كابوسية على الفيلم بفضل تصوير عبد السلام موسى، لكن تظل المشكلة في تفتت سياق السرد والانتقالات الحادة من خلال المونتاج.

كان أهم مخرج سيريالي في تاريخ السينما، لويس بونويل، يجنح إلى المشاهد التي تتجاوز الواقع وتخرج عن المألوف، لكن أفلامه كلها كانت تروي “قصصا” يجتمع حولها شخصيات محددة ذات ملامح محددة، أما فيلم “شرق 12” فهو يعاني من غموض الكثير من المواقف والشخصيات لدرجة أننا لا نستطيع أحيانا أن نتبين ما إذا كان “عبده” متمرد على سلطة الكبار أم يلعب دورا لحسابهم خصوصا عندما يضع جهاز تسجيل ويخرج إلى الشارع ويقول لنونة إنه يقوم بالتسجيل. التسجيل لمن؟ وأين؟ لا نعرف.

يظهر في الفيلم بين حين وآخر، رجل متسول أعرج يستعين بعكاز، يضع فوق رأسه طاقية ويعرج على نحو يذكرنا بدور “قناوي” في فيلم “باب الحديد ليوسف شاهين، وسيحاول هذا الرجل الاعتداء الجنسي على “نونة”، التي تسرق كيس الفلوس التي جمعها والتي تصفها بالكنز، وعندما يحاول استعادة ماله يأتي عبده فجأة ويضربه ضربا مبرحاا: هل يستحق الرجل ما ناله من عقاب على يدي عبده، وهو البائس الذي وجد حيلة للحصول على المال، أم كان “شوقي” هو الذي يستحق العقاب!

رغم كل هذه الملاحظات يجب الوقوف بقوة مع هذا الاتجاه الواضح وتلك النزعة الجمالية عند هالة القوصي، نحو الخروج من الطابع التقليدي للسينما المصرية، والتعبير من خلال جماليات سينما الفن، سينما المؤلف. ولكن عليها فقط أن تهتم أكثر بالسيناريو وتطويره والتدقيق في الحوار بحيث يمكن للمشاهد أن يستوعب ويتفاعل مع ما يشاهده. فمتعة فن الفيلم هي في النهاية، متعة التواصل، مع إدراكنا أن لكل فيلم طليعي جمهوره.