السينما الإيرانية.. انتصار للمرأة واحتفاء بالإنسان

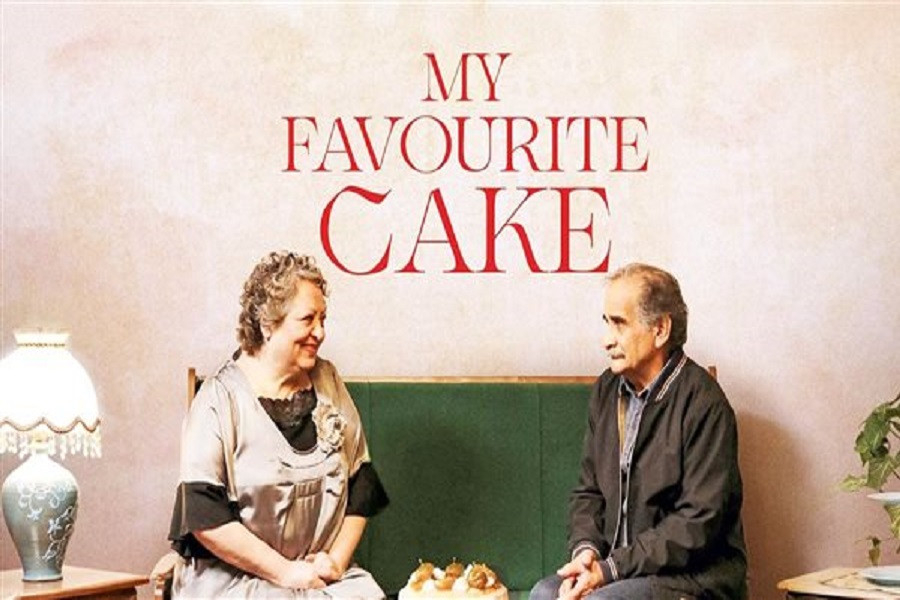

لقطة من فيلم "كعكتي المفضلة"

لقطة من فيلم "كعكتي المفضلة"

مازن حلمي

مدخل

حدث انعطاف كبير في تاريخ إيران الحديث، عندما قامت الثورة الإسلامية بقيادة آية الله الخمينى 1979 ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوى، تحولت على إثرها إيران من دولة ملكيّة إلى دولة ثيوقراطية ملاليّة.

على ضوء تلك الثورة ومبادئها الدينيّة المتشدّدة، كان لابدّ أن يعاد تشكيل الوطن من جديد. فأصابت التّغيرات جميع مناحي الحياة السياسيّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة وفى مقدمتها السينما، التي وصفت في إحدى خطب المرشد الأعلى للثورة: ببيت للدّعارة. ذلك الفوران الديني أراد القضاء على منبع الفجور، والرذيلة من وجهة نظره؛ فأغلقت دور السينما، ونقيت مئات الأفلام من مشاهد القبلات والعرى؛ ممّا دفع الكثير من الفنانين للهجرة أو الصمت واللجوء للانتحار.

دخل الفن السابع فترة ركود وموات على نحو مأساوي. بعد فترة قصيرة، أدركت السلطة الدينيّة الجديدة أهميّة السينما في تشكيل الوعى العام، وإمكانية استغلالها للدعاية للثورة الوليدة، فعَقدت مصالحة مع السينمائيين حتى تخدم أهدافها التربويّة التعليميّة، وتصبح صوتها في الداخل، والخارج.

الدور الحكومي

تعدّ السينما من الصناعات الثقيلة في إيران ذات الفائض الإنتاجي الكبير، فهي تُستهلك محليًا على نطاق واسع، وتغزو الأسواق السينمائية عالميًا. حدث ذلك نتيجة خُطة، وأهداف مدروسة؛ إذ قامت الدولة بتشييد بنية تحتيّة ثقافيّة عبر إعداد برامج لدعم وتمويل السينما على نحو غير مسبوق، فاق عصر الشاه الانفتاحي بدءًا من التّظاهرات: دشّنت مهرجان فجر السينمائي الدولي، أعادت تفعيل مهرجان طهران، ورعت المهرجانات المستقلة، مرورًا بافتتاحها دور جديدة للعرض، وإنشاء معاهد، وجمعيات أهلية سينمائية في ربوع الدولة.

كذلك قدّمت تسهيلات، ومنحًا للسينمائيين الشباب من خلال مؤسسة “فارابي” السينمائية. لم تكتف بذلك، بل أنشأت مدنًا سينمائية كاملة مثل: “غزالي، ونور” المجهزة بكافة الوسائل، والتقنيات الحديثة على غرار “هوليود” في أمريكا، “وشينشيتا ” في روما. إلى أن بلغ متوسط حجم إنتاج الأفلام 100 فيلم سنويًا موزعة على 650 دار عرض. وهو عدد ضخم مقارنة بدول أوربية عتيقة، ناهيك عن الدول العربية.

لكنّ ذلك الضخ المادي فى شرايين الحياة الثقافية، قابله وضع حواجز وسدود أمام كاميرا الفنان؛ تحت دعوى إقامة فنّ إسلامي، وُضعت محاذير رقابية تحرّم التلامس الجسدي، وتمنع تناول العلاقة بين الرجل والمرأة، تفرض الحجاب على الممثلات، وتحاشى نقد السياسة العامة لا سيّما سلطة رجال الدين. وهي قيود كافية لخنق أي فنّ، وإنتاج نمط واحد من الأفلام الدعائيّة المؤدلجة، كعادة الأنظمة الشمولية المغلقة. رغم ذلك حدث غير المتوقّع.

ثورة سينمائية

في مطلع التسعينيات كان العالم على موعد مع ثورة فنية آتية من تلك البقعة المجهولة سينمائيًا، فلا يكاد يوجد مهرجان دولي دون تمثيل السينما الإيرانية، ليس هذا فحسب، بل حصولها على نصيب وافر من الجوائز.

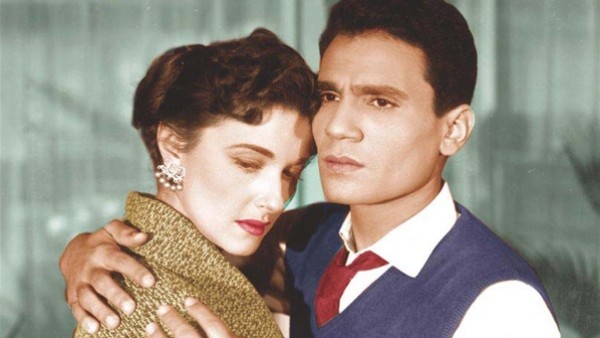

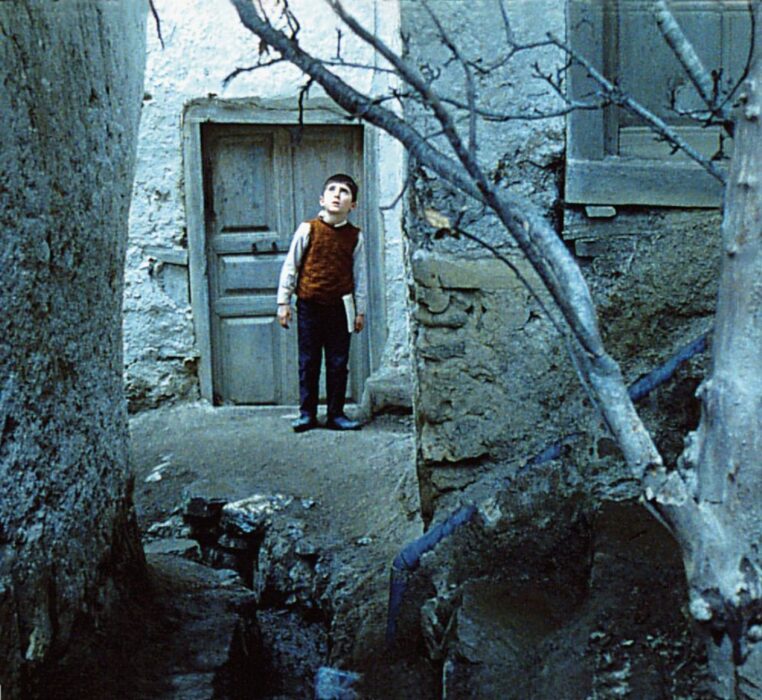

البداية كانت مع فيلم “العداء ” عام 1984 للمخرج “أمير نادرى” الحاصل على جائزة البالون الذهبي في مهرجان القارات الثلاث بفرنسا، ثم تبعه فيلم “أين منزل صديقي”- 1989 الذي فاز بالنمر البرونزى في مهرجان لوكارنو، للمخرج عباس كيارستامى الذي صار أيقونة السينما الإيرانية، وصولا لتتويجه بالسعفة الذهبية من مهرجان كان عن فيلم “طعم الكرز”(1997).

واصل المخرجون الشبان السير على درب الآباء؛ إذ فاز المخرج أصغر فرهادي بجائزة الأوسكار مرتين عن فيلم”انفصال” (2012) وفيلم ” البائع” (2016)، ومؤخرًا حصل فيلم” مجرد حادث” لجعفر بناهي على السفعة الذهبية من مهرجان كان.

لكنْ ثمة سؤال يثير الجدل: من أين تنبع شُعلة الإبداع في ظل وجود الحصار، والرقابة، وقيود المؤسّسة؟

لا شك أن إيران ترتكز على إرث حضاري ضخم، من فنون وآداب وتصوير. يأتي على رأسها فنّ الشعر الذى يضرب بجذوره عميقًا في وجدان وهويّة الأمة الفارسيّة التي تتباهى بشعرائها وأدباءها الكبار على سبيل المثال لا الحصر: حافظ الشيرازي، وجلال الدين الرومي، والفردوسي صاحب ملحمة “الشاهنامة”، وفى العصر الحديث سهراب سبهري، والشاعرة والمخرجة فروخ فرخزاد، وصادق هاديت صاحب الرواية الشهيرة “البومة العمياء” وغيرهم. كما يعتبر الرسم، لا سيّما فنّ المنمنمات بصمة فارسيّة خالصة، تفاخر به بين الأمم. فضلًا عن ازدهار فنّ الخط، والزخرفة اللذان لهما تاريخ، وقيمة روحيّة خاصة الخط الفارسى.

على الصعيد السينمائي، يعود تاريخ صناعة السينما فى إيران إلى بداية القرن العشرين؛ إذ أنتج أول فيلم إيراني صامت هو “أبي ورابي” (Abi o Rabi) عام 1930 للمخرج أفانيس أوهانيان، فيما خرج أول فيلم إيراني ناطق للنور “الفتاة اللورية” (Dokhtar-e Lor) من إنتاج عام 1933، للمخرج عبد الحسين سبنتا.

فى تلك المرحلة قلّدت السينما الهندية تارة، وتماهت مع السينما الهوليودية التجارية تارة أخرى. إلا أن البداية الحقيقية كانت فى الستينات مع فيلم “البقرة”( (the cow للمخرج “داريوش مهرجويي” مؤسس الموجة الإيرانية الجديدة إلى جانب رفقائه مسعود كيميائي، وبهرام بيضائي، وآخرين. هؤلاء المخرجون عبّدوا الأرض لظهور الأجيال التالية بعد الثورة الإسلامية، نقلوا السينما إلى منطقة جمالية مغايرة، وهموم الطبقة المهمّشة. ذلك الزخم الإبداعي الكبير أفاد الجيل الجديد في بلورة أفكارهم السينمائية.

يبقى شرط أخير، وربما الأهمّ: وجود هامش ولو نسبى من الحريّة، يتحرك فيه الفنان؛ ليستطيع التعبير عن أفكاره، ورؤاه الفكرية، والفنيّة؛ كى يصل صوته إلى الجمهور. أظن أن هذين الشرطين متحققان بجدارة، ولهما يرجع فضل تعاظم ظاهرة السينما الإيرانية.

ملامح السينما الايرانية

مثل معظم السينمات، تنقسم السينما الإيرانية إلى تجارية (تسمى فيلم فارسى)، وأخرى فنيّة. ما يعنينا هي السينما الفنيّة التي اجتاحت مهرجانات العالم، وأبهرت عشاق السينما. بالنظر إلى حالة البلاد المحتقنة، ونظرة الدولة الموجّهة للفنون كان على الفنان أن يخترع مسارات للفيلم تجعله يمرّ من مقص الرقيب، ولا تضعه تحت طائلة القانون؛ لذا ابتكر المخرجون لغة سينمائية، وأساليب سردية صارت علامة لأفلامهم.

أهمّ هذه السمات: استلهام مدرسة الواقعية الايطالية، من حيث التصوير في الأماكن الطبيعية، والتكلفة البسيطة لميزانية الفيلم، والاعتماد على ممثلين غير محترفين، والطابع الارتجالي بالنسبة للسيناريو.

والأهمّ من ذلك، تناول قضايا إنسانيّة وروحيّة تمسّ مشاغل الناس العادية، وتستحضر التراث الروحي القومي، مثلما تضع قضية المرأة في بؤرة اهتمام الخطاب السينمائي، وما تثيره تلك القضية من ولع غربي واسع.

من ناحية الأسلوب يُفضّل الشكل التسجيلي؛ لإضفاء نوع من الحقيقة، واعتبار الفيلم وثيقة، وشهادة للتاريخ. كما يميلون إلى اختيار اللقطات العامة البانورامية عوضًا عن اللقطة المقرّبة، فهم معنيون بالحالة الجماعية، وتغليب الموضوعي على الذاتي، أو البدء من الخاص ذريعة للدخول للشأن العام. يلاحظ أيضًا أن معظم المخرجين يكتبون، ويخرجون أفلامهم أي أنهم من تيار سينما المؤلف؛ ليعبروا عن رؤيتهم الذاتية عن العالم.

هذه الأفلام في الغالب ذات نَفس سردي قصير، تقترب من الفيلم القصير عن الروائي الطويل. أمّا ما من حيث النوع فإنها منغمسة في الاجتماعي، والتجريدي الرمزي. وتتجاهل بشكل مثير أنواعا فيلمية مثل (الرعب، والفنتازيا، والخيال العلمي) ممّا يجعلها تقع في فخ التكرار.

من الظواهر اللافتة أنها سينما للكبار والصغار نتيجة الرقابة المشدّدة، هذا الاتجاه جعلها تركز على مواضيع تتعلق بالأطفال، فيطرحون قضايا، ويثيرون أسئلة من الصعب على الكبار مناقشتها، يضربون من طرف خفي جدران المحرّمات الثلاثة (الدين – الجنس – السياسة).

لهذه الأسباب تتسم بالبساطة لا التعقيد، وطغيان الهاجس السياسي علانية أو في الخفاء. وفيلم “كعكتي المفضلة”(My Favourite Cake) يمثل نموذجًا للسينما الإيرانية الرفيعة. فاز الفيلم بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد في مهرجان برلين، وجوائز أخرى عديدة.

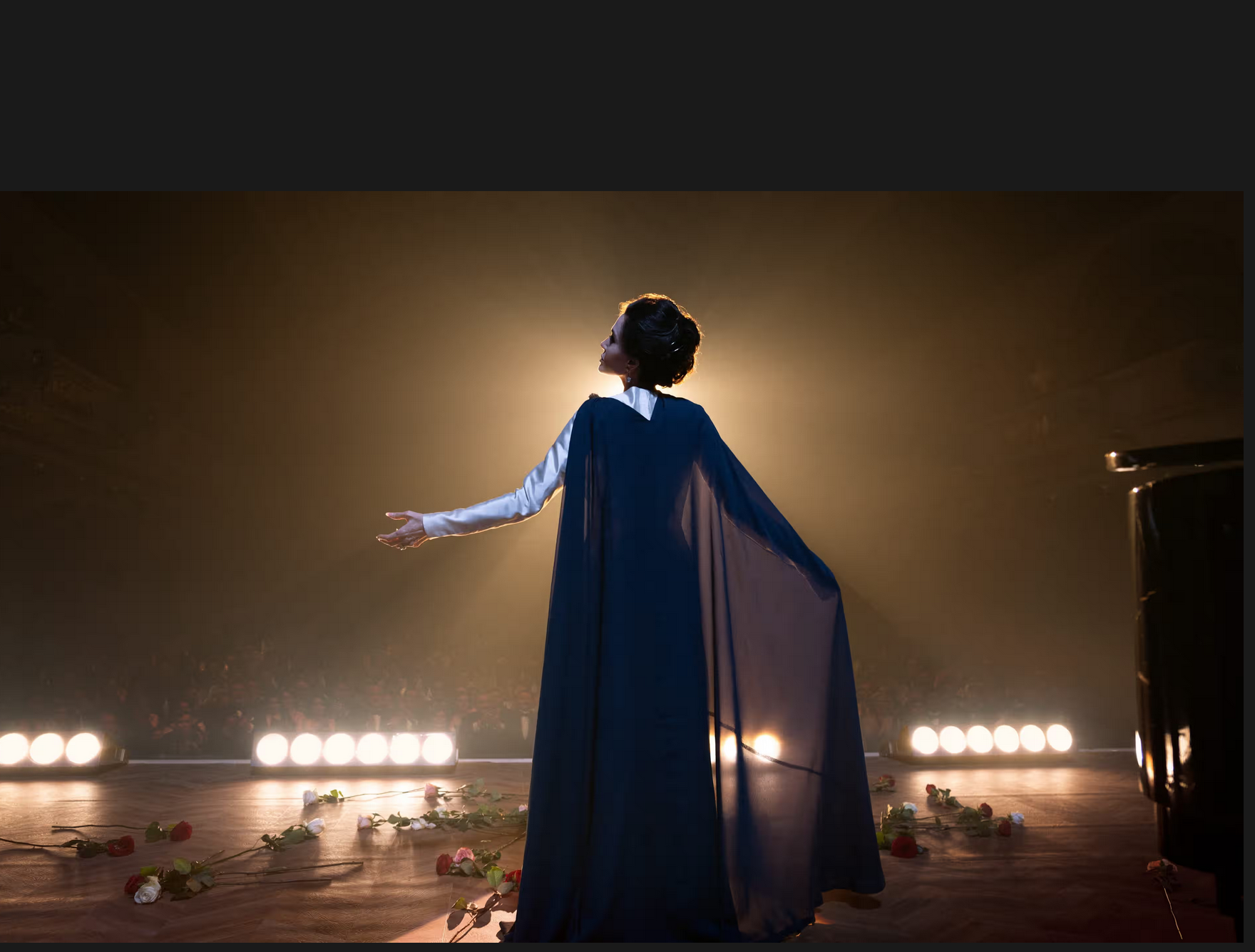

عن الحب والموت ومعنى الحياة

ينتمي فيلم” كعكتي المفضلة”- 2024 من حيث النوع، إلى دراما اجتماعيّة ذات خيط سردي وحيد. يدور حول يوميّات امرأة عجوز تعاني من الوحدة، والفراغ، و تبحث عن الحب، حتى تلتقى رجلًا وحيدًا، يقضيان سهرة ممتعة، تنتهى نهاية مؤسفة. الفيلم من كتابة، وإخراج المخرجين “مريم مقدم، وبهتاش صانعه”

قد تبدو ثيمة الحب بين العجائز شائعة، ومستهلكة. إلّا أن المعالجة هذه المرّة بلغت الحد الأقصى من الشاعرية والدفء، ففي هذه الحكاية البسيطة نقترب من مشاعر إنسانية رهيفة، وقضايا وجودية مصيرية كالحب، والموت، ومعنى الحياة.

انتهج المخرجان الشكل الدرامي الكلاسيكي في صياغة الحكاية؛ محافظًين على القواعد الأرسطية الثلاث: وحدة الزمان: دورتان شمسيتان، وحدة الموضوع: معاناة امرأة تحت حكم ديني متسلّط. وحدة المكان: شقة البطلة. يتميّز الفيلم بطابع مسرحي، يمثّل الحوار فيه عربة الدراما التي تعبُر بالبطلين رحلتهما العاطفيّة والروحيّة إلى نقطة النهاية.

يعتبر الفيلم أقرب للروائي القصير أو بناء القصة القصيرة، بمحدودية شخصيّاته، ومواقفه، ومدّة السرد 96 دقيقة. يمكن تقسيمه إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول يؤسّس للشخصية المركزية “ماهين” ( ليلى فرها دبور) يعبّر عن وحدتها، بالعيش بمفردها في شقة كبيرة، وهجرة الأولاد وانشغالهم، وتوقها إلى الحب.

يصوغ الفيلم ذلك، بلغة الأدب/ الحوار ولغة الصورة. يبرع المخرجان في نسج تفاصيل صغيرة تشبه المنمنمات، وتكوينات بصرية موحية؛ إذ تعمّدا وضع البطلة في عمق الكادر بالمشاهد الأولى؛ ليظهر حجم المساحات الواسعة حولها، كأنها غارقة في بحر من الوحشة، والفراغ. كما يسلّط الضوء على تفاصيل إيحائية تكشف أزمتها مثل اهتمام البطلة بمشاهدة الأفلام الرومانسية، ومحاولتها الاقتراب من عالم الرجال حتى لو كان زبونٌا بمخبز، وتزيين وجهها بالمساحيق ثمّ الانتقال المفاجئ بالإظلام، لفتًا لانتباه المتفرج لمأساة تلك السيدة.

في الفصل الثاني، تخطو البطلة خطوة أكثر جرأة، تبحث بنفسها عن الحب. تستدرج سائقًا وحيدًا مثلها، “فارامارز” (إسماعيل محرابى) تدعوه إلى بيتها. وتبدأ سلسة من البوح، والاعترافات بين العاشقين العجوزين عن الحب، والأولاد، والموت. عبر تفصيل صغير ذكي حين يصلح الرجل مصابيح الفناء المعطّلة، تُعلن الصورة المضاءة، أن ذاك الغريب، رسول الحب الذى سينير حياة المرأة مرّة أخرى.

في الفصل الثالث، قبل أن يصل العاشقان للحظة اللقاء الحميمي، يموت الرجل. هذه لحظة التنوير التي تقلب مسار السرد الهادئ إلى سياق أكثر رعبًا، وغموضًا. إذ تقوم المرأة بحفر قبر بحديقتها؛ لتحتفظ بجثة الرجل الذي انتظرته طويلًا. ينتهي الفيلم، والبطلة تولّى ظهرها للمشاهد، وتلك المغامرة المجنونة إيحاءً بأنها غير نادمة، ولن تكفّ عن حلمها، بالحصول على حبيب.

جاء السيناريو مضفورًا بعناية، وجرأة، وصدق. أخذ منحيين، الأول: تصريحيًا مباشرًا يعبّر عن احتياجات البطلة العاطفيّة، الجسديّة، وافتقادها ذكريات الأيام الخوالي. بينما الثاني: يُلمّح، ويومىء بمعان، ودلالات تمور تحت سطح الخطاب الفيلمي. هذه سمة أساسيّة للسينما الإيرانيّة الفنيّة. أنها تهاجم خطاب السلطة بكافة أشكاله تحت ذريعة الرموز، والإشارات أىي معادل موضوعىي من قصة بسيطة المعنى، عميقة المغزى.

الفيلم في جوهره – إذا عبرنا سطح الحكاية العاطفية – يمثّل نقًدا عنيفًا، وتحديًا للسلطة. فهو يقول: إن البلد فى الماضي كان أجمل، يمتلىء بالنشاط الإنساني، والعلاقات الحميمة بين البشر، المواطن كان أكثر حرية، في تعبيره عن مشاعره غناءً، ورقصًا، وحبًا. إن بطلي الفيلم مغتربان يستنكران كل ما يريانه، ويسمعانه كأنهما قادمين من زمن آخر، يتخفيان عن عيون الجيران الفضوليين، وشرطة الأخلاق، وقوانين الدولة الجائرة؛ ليسرقا لحظة حب واحدة. أليس ذلك فعلًا ثورياً بامتياز يدعو للتبجيل، والخجل في الآن ذاته!

عندما يفشل المرء في الحصول على أبسط حقوقه الشخصيّة، والجنسيّة يتّبع الطرق السريّة، ويلبس أقنعة النفاق الاجتماعي والسياسي. يعكس الفيلم واقع المرأة المزرى تحت الحكم الديني، يبيّن حجم الانتهاكات الواقعة على المواطن ليس فقط عبر الإرهاب الفكري، وتضيق حريات التعبير، إنما من خلال إرهاب جسدي ونفسى، فالبطلة لم تلمس رجلًا من ثلاثين عامًا، هذه ليست مشكلتها وحدها، حتى لا نحصر القضيّة تحت تصنيفات جندريّة، فالرجل وضعه الجنسي لا يقلّ سوءًا. فالكلّ تحت مقصلة الاستبداد سواء.

لأن الفيلم لا يقيّم بسمو قضيته، ومدى إنسانيته، بل بطريقة تعبيره المُستحدثة، وصدقه الفني، بنى المخرج المؤلف سرديته من حوار واقعى معيش، متدفق سلس، يكشف رغبات الشخصيات المكبوتة، وأحلامها البسيطة، ويصنع عُقدا صغيرة عبر الحبكة الكبيرة مثل مشهد سيارة شرطة الأخلاق التي تحتجز النساء؛ لأنهن كاشفات شهورهن، كانت ستلقى القبض على “ماهين” حين دافعت عن إحدى الفتيات، ومشهد اقتحام الجارة الفضولية خلوة المحبين. نرى ممارسات قمعيّة يوميّة اعتادت عليها المرأة الإيرانيّة دون خطابيّة أو مباشرة فجّة.

تأتى نهاية الفيلم مفارقة للتوقّعات، مُخيّبة للآمال. لكنها تترك الجُرح مفتوحًا، وتثير تساؤلات، وشغف المتفرج لمعرفة مصير الشخصيّة. هل ستجد الحب مرة أخرى، أم ستكتفى بتلك المحاولة الفاشلة؟ مثلما تشير إلى نساء كثيرات مقموعات مثل “ماهين” التى ترمز للوطن الباحث عن الحرية، والانعتاق من صنوف العبودية.

اتكأ المخرجان على إيقاع اللقطات الطويلة، والاحجام المتوسطة؛ ليخلقا جوًا متأمّلًا مناسبًا لطبيعة عمر الشخصيّة، والموضوع. كما استعملا في شريط الصوت المؤثرات الطبيعيّة؛ لمنح مصداقية ونبض وقائع الحياة اليوميّة.

إذا كان السيناريو أحد أعمدة نجاح هذا الفيلم، فالأداء التمثيلي لا يقلّ عنه أهمية. ليس فقط لتحويل النص المكتوب إلى تعبير بالصورة، وإنما للاعتماد الكلىّ على الحوار القائم بين البطلين الرئيسين، فيقع على عاتقهما مهمّة توصيل الخطاب الدرامى كاملًا.

جسّدت “ليلى فرهادبور” دور عجوز مُتيّمة بعفوية، وببراءة عذراء تختبر الحب لأول مرّة. تتلون في الأداء من مشهد لآخر حسب التعبير المطلوب. فيما أدّى (إسماعيل محرابي) دور رجل عجوز منهك بصدق طفولي، وهدوء داخلي يصعب تكراره، والاثنان يتبعان مدرسة ستانسلافسكي في التمثيل.

بعد المشاهدة يصبح المتفرج متعاطفًا مع كل امرأة تعاني باسم الدين، والعادات والأعراف، مفكرًا بالثورة على كل القيم الاجتماعية التي تمنع الإنسان من أن يعيش حياته كما ينبغي.

تنطلق السينما في ايران رغم العوائق والقيود، محققة نجاحات عالمية مؤكدة إمكانية الفنان الحقيقى بالوصول بفنه، وثقافة بلده إلى أعلى المراتب، إذا تسلّح بالموهبة والإرادة، وتعطينا درسًا فى الحياة.

___________

* كاتب وناقد مصرى